কথামুখ

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলা সমাজ দর্শন ও রাজনীতিতে এক যুগসন্ধিক্ষণ। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আলোকদীপ্ত উদ্ভাস। যদি গোরা না হত, কী হতে পারত অনুভবের সূত্র ধরে বলা যায়, কী হয়েছে সেই দিকটি দেখাই ভাল। সমাজ-দর্শন-সংস্কৃতি-রাজনীতিতে পরিবর্তনের যে ঢেউ বাংলা থেকে দক্ষিণ ভারত, দাক্ষিণাত্য থেকে বৃন্দাবন সহ উত্তর-ভারতকে ভাসিয়ে দিয়েছিল, সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাবে। সাহিত্য-সংস্কৃতির বিপুল স্রোতধারায় শান্তিপুর-নদীয়াই ভাসেনি, ভেসেছিল বাংলা ভাষার তাবৎ বেড়াগুলি। মঙ্গলকাব্য, লোককথা, লোকগাথা, তন্ত্র, লোকাচার-সবের মাঝখান থেকে এক হিরন্ময় দ্বীপ জেগে উঠল। তমসা থেকে সত্ব-সত্যের উদ্ভসা ঘটে গেল মাত্ৰ অর্ধশতকে। প্রকৃতির খেয়ালিপনায় সাগর থেকে পাহাড় জাগে। চৈতন্যের আবির্ভাব সম্পর্কে বলা যায় একটি শব্দবন্ধ—প্রকৃতির বিস্ময়।

চৈতন্যদেবের পিতৃভূমি পর্ব শ্রীহট্টে। অধুনা বাংলাদেশে। জন্ম ও বিকাশ বঙ্গের নদীয়ায়। প্রথম পর্বের নাম হতে পারে প্রজ্ঞাপর্ব। দ্বিতীয় অহংপর্ব। তৃতীয়, শুদ্ধাভক্তি পর্ব। চতুর্থ দিব্যোন্মাদ পর্ব। কৃষিজীবীগণ প্রথমে ধানের বীজতলা প্রস্তুত করেন। প্রচুর যত্ন, জল ও মগ্নতা প্রয়োজন বীজতলা প্রস্তুতিতে। তারপর ধান পুষ্ট হলে ধান্যক্ষেত্রে রোপন করা হয়। চৈতন্যলীলার বীজতলা প্রস্তুত করেন শ্রীহট্ট থেকে আগত এক মহাজীবন। অদ্বৈত আচার্য। তিনি জানতেন, মানব জমিনে আবাদ করলে সোনা ফলবে। অনাবাদে কাঁটাগাছ।

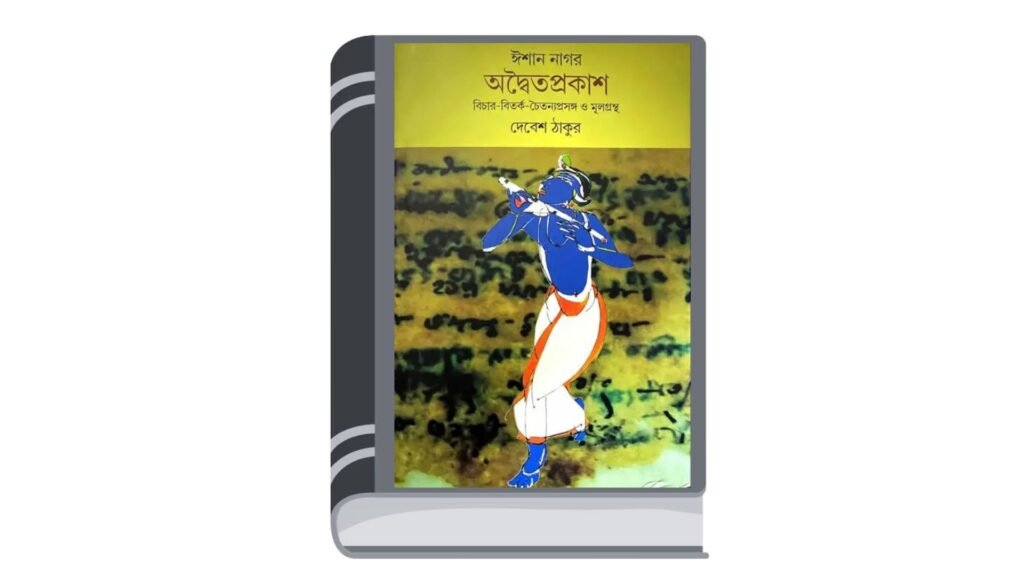

চৈতন্যলীলার মহান এই প্রাক্-রূপকারের জীবন ও জীবনী নিয়ে বর্তমান রচনার প্রেক্ষাপট নির্মাণ। চৈতন্যজীবন সংক্রান্ত বেশ কিছু মহতি গ্রন্থ বৈষ্ণবচর্চা ও সাহিত্যের সম্পদ। অদ্বৈতজীবন সংক্রান্ত গ্রন্থ অপ্রতুল। তৎসহ প্রশ্নাতীত নয়। এর অন্যতম ঈশাননাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ। সংশয় ও আলোচনার সঙ্গে মূল গ্রন্থটিও তুলে দেওয়ার জন্য এই প্রয়াস।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, অদ্বৈতপ্রকাশের প্রামাণিকতা, প্রাচীনত্ব, প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে যে প্রচলিত ধারণা ছিল এবং বর্তমানেও আছে সেই সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার জন্য এই প্রয়াস। ইতোপূর্বে অনেকেই গ্রন্থের অর্বাচীনত্ব এবং প্রাচীনত্ব নিয়ে অজস্র তথ্য উপস্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গত সে-সবের কিছু অংশ উঠে আসবে। এর বাইরে নির্দিষ্ট কোনো দাবি নিয়ে আলোকপাত করার অধিকারী একমাত্র বৈষ্ণবগণ। আমার মত ক্ষুদ্র অভাজন দন্তে তৃণ ধারণ করে সেই সকল মহাজনদের পদরজ প্রত্যাশী।

আমার পিতৃদেবের লোকান্তরের পর প্রাচীন সিন্দুক থেকে একটি কলমি পুথির সন্ধান পাই। রচয়িতা আমার পিতামহ পরম বৈষ্ণব সতীশচন্দ্র ঠাকুর। পুঁথিটি পেয়ে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদ সহযোগে পাঠোদ্ধারে বসে আরও গভীরে যাওয়ার উদ্দীপনা বোধ করি। পুঁথির একটি পংক্তি নিম্নরূপা ‘অদ্বৈতের গণ বলি যাহার প্রচার’ ইত্যাদি।

এই সময় আমার নিজের পাঠ্য বিষয় ইংরেজি ভাষা সাহিত্যের গবেষণায় যুক্ত ছিলাম। গবেষণার বিষয় স্বতন্ত্র। চার্লি চ্যাপলিনের সিনেমা। গবেষণার কাজ শেষ করে পূজনীয় অধ্যাপক ড.মোহিত রায়ের অনুপ্রেরণায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম, বৈষ্ণব ভাবাদর্শকে কেন্দ্র করে পাঠ অনুশীলনে ও চর্চায় নিজেকে সম্পৃক্ত করব। পড়তে পড়তে মনে হলো বৈষ্ণব সাধনার ধারা এবং বৈষ্ণবচর্চা ও চর্যা মহার্ণব। যার কোন তল নেই। প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন অনুশীলন এবং গবেষণায় বহুধাবিস্তৃত। সারা পৃথিবী জুড়ে নানা ভাষায় কাজ হয়েছে এবং হয়ে যাচ্ছে। আরও অজস্র কাজ হবে।

‘যদি গোরা না হইত’ এক কথায় বলা যায় বাংলার সংস্কৃতি-জীবন মুখ থুবড়ে পড়ত। খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দীতে বঙ্গজীবন এক অস্থির ভারসাম্যহীনতায় টলমল করছে। পাল রাজাদের বদান্যতায় যে বৌদ্ধ ধর্ম একদিন মানবতা অহিংসা এবং শুদ্ধতার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল ক্রমাগত তার অবক্ষয় হতে শুরু করে। মহাযানী থেকে বজ্রযানী, সহজপথ থেকে তন্ত্র মানুষকে দিশাহীন করে তুলেছিল। বিশেষত পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক অস্থিরতা। উপনিষদের ‘আনন্দ’ তখন তাৎক্ষণিক ‘সুখের’ অন্ধ গলিতে বাঁচার রসদ খুঁজছে। মধু বাতাস বইছে না। সিন্ধু মধুক্ষরণ করছে না। আদিশূরের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্যবাদের কিছু কিছু সংস্কারপন্থা কারও আশ্রয় হয়ে উঠছে। সেন রাজাদের কৌলিন্য মতবাদে সামাজিক অবস্থানগুলি আরও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বিশেষত নিম্নবর্গীয় মানুষের সমাজে। এই টালমাটাল অবস্থায় ইতিয়ার-উদ্দিন বখতিয়ার খলজি বঙ্গদেশ আক্রমণ করলেন। কোন কোন ইতিহাসবিদ আক্রমণ শব্দটিতে আপত্তি জানিয়েছেন। শোনা যায় ইখতিয়ারউদ্দিনের আসার খবর পেয়ে আগেভাগেই লক্ষণ সেন পলায়ন করেন। অনুপ্রবেশের প্রকৃতি নিয়ে অনেক ইতিহাস লেখা হয়েছে। দলে দলে সহজপন্থী সহ বহু পিছিয়ে পড়া মানুষ ইসলামকে শ্রেয় বলে গ্রহণ করলেন। বাকি রইলেন যারা তারাও দিশাহীন। কবিরাজ জয়দেব গোস্বামী টিকে থাকার শেষ পন্থা হিসেবে ‘নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহ হ শ্রুতিজাতম’–যতই যজ্ঞ -বিধি-বেদের নিন্দা করুন, পশু হত্যা দেখে যার হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে যেত সেই বুদ্ধদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বানিয়ে দল ভারি করতে চাইলেন। তাতেও শেষ রক্ষা হল না। ব্রাহ্মণ্যবাদ, তান্ত্রিকতার তমসা, আচার বিচার সর্বস্ব বিধি-বিধানে পিষ্ট হতে থাকল মানবতা। ক্ষীয়মান বৌদ্ধ-তন্ত্র এবং বিকচোন্মুখ হিন্দু-তন্ত্রের মাঝখানে পড়ে মানুষের অবস্থা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ঠিক এই সময় গোরার আবির্ভাব।

মহাযুগের মহাসন্ধিক্ষণ। যুক্তিতে চরম বিচক্ষণ গৌর গৌড়ের রক্ষাকর্তা হিসেবে ভক্তিকে বেছে নিলেন। আচন্ডালে নাম বিলিয়ে, খোল কর্তাল সহযোগে মিছিল করে, চার অক্ষরের ‘হরিবোল’ স্লোগান তুলে উদ্বেলিত করে দিলেন কণ্টকাকীর্ণ ভূমিকে। যে ভূমিকে একটু একটু করে প্রস্তুত করছিলেন অদ্বৈত আচার্য। মানবজমিন পড়েছিল। হলকর্ষণ করা হল। আবাদ হল। আবাদ করলেই তো সোনা ফলে। পতিত মানবজমিনে কৃষিকাজ করা জানতে হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু জানতেন, অদ্বৈত আচার্য জানতেন, নিতাই চাঁদ জানতেন। নিজে জানলেই হয়না। আপনার মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান। অন্যকে জানাতে হয়। সেই প্রজ্ঞায় বাংলা আবার দিশা খুঁজে পেল। শিক্ষায় দর্শনে সংস্কৃতিতে জীবন-যাপনে সদ্ব্যবহারে আত্মিক আন্তরিকতায় সহজিয়া-ধ্রুপদীয়ার কলামন্ডল হয়ে উঠল। যদি গোরা না হইত এসব কিছুই হত না। শতাব্দ সহস্রাব্দের কাজ মাত্র কয়েক বছরে সাধিত হল। তামসিকতার মদ থেকে আবার ঋকবেদের মধু ক্ষরিত হল।

প্রাজ্ঞজন বলেন, সমাজে বা ধর্মে যদি রিফর্মেশন না হয় তাহলে সারাজীবন পুষ্পকরথে আকাশ ভ্রমণ করতে হবে। রাইট ভাতৃদ্বয়ের বিমানে আর কেউ চাপবে না। আমাদের মনে হয়েছে, মহাপ্রভু যতটা বিশ্বাসী, ততটাই রিফর্মার। পর্যাপ্ত জ্ঞান অনুসন্ধিৎসা এবং সাহস না থাকলে রিফর্মেশন এর কথা ভাবা যায় না। দীর্ঘদিন অব্যবহারে এবং অপব্যবহারে ক্লেদযুক্ত ‘চেতোদর্পণ মার্জনাৎ’ আমাদের অন্তরকে দেখতে হবে। চিত্তরূপ দর্পণ যদি অমার্জিত থেকেই যায়, ‘নয়নংগলদশ্রু ধারয়া’ কে কিভাবে হরিগত হবে! হাজার বছরের বিষ্ণু উপাসনার ধারা চৈতন্যদেবে এসে বিপুল সমারোহে দেশকে উদ্বেল করে তুলল। এ বড় সহজ কথা নয়।

এই ধারাকে স্বখাতে প্রবাহিত করার জন্য অদ্বৈত নির্মিত গতিপথের রূপরেখা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। দুঃখের বিষয় অদ্বৈতের ভাবনা এবং চর্চা নিয়ে দীর্ঘদিন বঙ্গভূমির হিরণ্ময় নীরবতা তাঁর অনুগামীদের ব্যথিত করেছিল। অবশ্য মহাপ্রভুর জীবন সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীতে অসংখ্যবার অজস্রভাবে অদ্বৈতপ্রসঙ্গ এসেছে। যথাযথ সম্মানের সঙ্গেই প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে। বিশেষত বৃন্দাবন দাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই যুগোত্তীর্ণ ত্রয়ীকে অভ্রংলিহ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন। সমস্যা দেখা দিল, যথাক্রমে মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতের অপ্রকটের পর। লীলাবসান হলেও লীলা মাহাত্ম্য থেকে যায়। উত্তরকালে শীর্ষ-পরম্পরা ও শিষ্য পরম্পরায় বহু ধারায় পল্লবিত পুষ্পিত হতে থাকে বৈষ্ণব সমাজ। যে কোন কারণেই হোক অদ্বৈত-চর্চা ধীরে ধীরে ক্ষীয়মান হতে থাকে। চৈতন্য-রূপ বৃক্ষের দুই প্রধান স্কন্ধের অন্যতমটি সম্পর্কে অন্যান্য শাখা-প্রশাখার নিরুচ্চার নীরবতা লক্ষণীয়। ন্যূনাধিক চার শতক পরে অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি ঈশাননাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন। ঝড় বয়ে যায়। প্রাচীনত্ব এবং অর্বাচীনতার সূক্ষাতিসূক্ষ চুলচেরা বিশ্লেষণে নানা মত ও মতান্তর দেখা দিতে থাকে। ধীরে ধীরে আরও কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ্যে আসতে থাকায় বিতর্কের ঘনঘটা তীব্রতর হয়। গ্রন্থগুলি নিম্নরূপ

১। বাল্যলীলা সূত্ৰ।। ১৪৮৭।। লাওড়িয়া কৃষ্ণদাস

২। অদ্বৈতপ্রকাশ।। ১৫৬৮।। ঈশাননাগর

৩। অদ্বৈতমঙ্গল।। আনুমানিক ১৭১৩।। হরিচরণ দাস

আর একটি গ্রন্থ, লোকনাথ দাস রচিত সীতাচরিত্র কয়েকটি খণ্ড পাণ্ডুলিপিতে এবং একটি মুদ্রিত প্রকাশনায় পাওয়া যায়।

অদ্বৈত-চর্চা সংক্রান্ত আর যে ক’টি গ্রন্থ এবং রচনার উল্লেখ আমরা পেয়ে থাকি সেগুলি নিম্নরূপঙ্গ

১. অদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা। দেবকীনন্দন দাস। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ

২. অদ্বৈতস্বরূপামৃত। কানুদেব গোস্বামী। সপ্তদশ শতক

৩. অদ্বৈত-সূত্র করচা। দিনলিপি খণ্ডাংশ। অদ্বৈতাচার্য

৪. নিতাই অদ্বৈত তত্ত্ব। প্রক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি

৫. অদ্বৈত বিলাস। বীরেশ্বর প্রামাণিক। ১৮৯৯।

বাল্যলীলা সূত্র ছাড়া বাকি গ্রন্থগুলিতে অদ্বৈত জীবনের বেশিরভাগ অংশ বর্ণিত হয়েছে। অনেকানেক বিচক্ষণ পন্ডিত এই জীবনী গ্রন্থগুলির সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার জীবনী গ্রন্থ রচনার লোকায়ত ও তাত্ত্বিক মূল খুঁজে পেয়েছেন। দক্ষিণ এশীয় জীবনীগ্রন্থে বীর-পূজন দৃষ্টিভঙ্গির মিল পাওয়া যায়। ভরতের বিবরণ অনুযায়ী বীরের প্রধান বৈশিষ্ট্য দয়া ধৰ্ম দান। জীবনী গ্রন্থের বীরগণ অনেকাংশে অলৌকিক গুণাবলী আশ্রয়ী। অপ্রাকৃত এবং অলৌকিক গুণাবলীর মাধ্যমে জীবনচরিতে বিশিষ্টতা পাওয়া যায় মধ্যযুগের এবং তৎপরবর্তী সমস্ত রচনায়। যেমন জলের উপর দিয়ে হাঁটা, এক মুহূর্তে যোজন যোজন পরিক্রমণ, নারী-পুরুষ যেকোনো রূপ পরিগ্রহণ, স্বপ্নে ঈশ্বরের দর্শন, নিদ্রা মধ্যে ঐশ্বরিক বার্তা আগমন ইত্যাদি। তর্ক যুদ্ধের আয়োজন এবং বিপক্ষকে পরাজিত করা এইসব জীবনী লেখক বিরচিত বীরোচিত গুণের মধ্যে বিধৃত হয়েছে নানা জীবনকথায়।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক রেবেকা জে ম্যানরিঙ অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ তুলেছেন। বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রথমদিকে অদ্বৈত যে খ্যাতি এবং মান্যতা পেয়েছিলেন, যে অসামান্য আকর্ষণী ক্ষমতা তাঁর মধ্যে বিরাজিত ছিল উত্তরকালে মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ নিত্যানন্দের ঘরানার দিকে দ্বিতীয় প্রজন্মের বেশিরভাগ অনুগামী সংযুক্ত হন। তিনি বলছেন,

in the meantime, the number of Advaita’s followers had diminished dramatically… one factor that may have led to the shrinkage of Advaita’s group is the defection of a num- ber of his followers. Several of his disciples broke away from his tutelage perhaps when he made it clear that he was preaching not monism but Chaitanya’s madhurya bhava brand of Vaisnavism. The name of one of these, Sankara, has become confused with that of the man credited with the introduction of bhakti into Assam in the last decade of 15th century. One division developed between Sita’s and Achitya’s groups and that lead by Kamadeva, which may have been caused by the latter groups elevating Advaita Acharya, not Chaitanya., put the position of the incarnation for the age. Advaita’s biographers clearly state that Advaita Acharya neither sought nor condoned his disciples’ worship as the avatara.

অদ্বৈত পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্যকে অস্বীকার করবে তারা বৈষ্ণব হিসেবে পরিগণিত হতে পারবেন না। চৈতন্যকে যারা ‘সুপ্রিম’ হিসেবে মানবেন না আমার ভক্ত বা অনুগামী হলেও কঠোর হৃদয়। এক কথায় তাঁর উপসংহার, ‘Goura is the object of my worship’ আমার উপাস্য গৌর। চৈতন্য কৃষ্ণকে অভিন্ন হিসেবে দেখার জন্য ভক্তদের মধ্যে একটি বিতর্ক তৈরি হল সমকালে। তাঁর বহু অনুগামী যাঁরা তাঁদের গুরুকে যুগাবতার হিসেবে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছিলেন তাঁদের ইচ্ছা পুরণ হল না।

মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শান্তিপুরে এক মহা সংকীর্তন আয়োজিত হয়। সংকীর্তন যত অধ্যাত্মিক তার থেকে অনেক বেশি সম্মেলক। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ মিশ্র, গোপাল, নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্র, নরহরি সরকার, গৌরীদাস পণ্ডিত এবং দামোদর পন্ডিত। ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশে এই বিবরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অদ্বৈত চেষ্টা করেছিলেন যাতে বৈষ্ণব সমাজ কোনদিন বিভক্ত না হয়ে যায়। শাখা-উপশাখায় ভিন্নমত না হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে পরে পর্যায় পরম্পরায় বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

অদ্বৈত-জীবনী হিসেবে ‘প্রাপ্ত’ লাউরিয়া কৃষ্ণদাসের বাল্য লীলা সূত্ৰম (সংস্কৃতে রচিত) এবং ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ-এর রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দী অথচ প্রকাশকাল উনবিংশ শতাব্দী। আনুমানিক চার শতক গ্রন্থগুলির অপ্রকাশে এবং অদর্শনে প্রাচীনত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে। প্রথম প্রশ্ন তোলেন ১৯৩৯ সালে বিমানবিহারী মজুমদার তার গবেষণা সন্ধর্ভ শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান গ্রন্থে। শুধু সাল তারিখের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, বিষয়বস্তুর সংস্থাপনে তিনি তথ্যের অপ্রতুলতা তুলে ধরেন। ড. মজুমদারের পর আরো অনেকে তথাকথিত অসঙ্গতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং গ্রন্থগুলির প্রাচীনত্ব অস্বীকার করেন।

সত্যি বলতে কি, স্পষ্টভাবে এবং যৌক্তিকভাবে এই ‘ইনঅথেন্টিসিটি’ ব্যাখ্যা করা হয়নি। বৈষ্ণব রচনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই জাতীয় ক্ষেত্রে কোন গ্রন্থকে অপ্রামাণিক বলা যাবে তখন যদি কোন দার্শনিক গোঁড়ামি, ধর্মমত, দর্শনচিন্তা, নৈতিক মতবাদ, ঐতিহাসিক অথবা ভাষাতাত্ত্বিক সংলগ্নতার অভাব ঘটে। ঐতিহাসিক সংলগ্নতার অভাব,কালানৌচিত্যর কারণেও, রচয়িতার কৌলিন্য নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু পূর্বাপর দুটি গ্রন্থে এই প্রশ্ন ওঠা অবান্তর। রচয়িতাদ্বয় পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন, পারিবারিক সামাজিক নৈকট্যের কারণে, অদ্বৈতাচার্যের অনুগামী, আশ্রিত অথবা ভৃত্য হিসেবে, যা দেখেছেন তাই লিখেছেন। কাব্যের প্রসাদগুণ অথবা পাণ্ডিত্য এখানে বিবেচ্য নয়। ষোড়শ শতকের ‘নবজাগরণের’ অনন্য এই ত্রয়ীর সম্পর্কে কিছু লেখা অধিকারের বাইরে হলেও গুরুপত্নীর অনুরোধে (নির্দেশে) তাঁদের এই অনভিপ্রেত অনুপ্রবেশ। এই উদ্যোগ অসংস্কৃত হলেও অবান্তর নয়। মধ্যযুগের খ্রিস্টোত্তর জীবনচরিত রচয়িতাগণ সম্পর্কে টমাস হফারম্যান স্পষ্ট এই ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং সগৌরবে রচনাগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। স্বাভাবিক কারণেই কৃষ্ণদাস এবং ঈশাননাগর অদ্বৈত পরিবারের দৈনন্দিন জীবনচর্চার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করেছেন বলে মনে হয়। গুরুর প্রতি তাঁদের পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক। ঐতিহাসিকতা স্বীকার করা বা অস্বীকার করা যুক্তিনিষ্ঠ-ভক্তিনিষ্ঠ পাঠকের নিজস্ব অভিরুচি। শব্দে বাক্যে বিষয়বস্তুর পারম্পর্যে প্রত্যক্ষ দর্শনের ও নৈকট্যের নানা দিক প্রতিভাত হয় অনুভূতির কেন্দ্রস্থল থেকে। সঠিক সময়ে প্রকাশিত হওয়া অথবা না হওয়ার দায় সর্বদা লেখকের উপর বর্তায় না। গুরুর গৌরব তুলে ধরা ছাড়া সুনির্দিষ্ট অন্য উদ্দেশ্যও থাকে না। গ্রন্থগুলি অনেক আগে রচিত হলেও কেন সমকালে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়নি তার দায় সর্বদা লেখকের কিংবা তদীয় বংশধরদের থাকেনা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বদান্যতায় লুই-কা-ভুযুক-সরহ প্রকটিত হলেন প্রায় নয় শতক পরে।

আরেকটা বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত বলে মনে করি। শ্রীমন্মহাপ্রভু অদ্বৈত-নিত্যানন্দ আদি গৌড়ীয় অনুগামীদের যে উপদেশ দিয়েছিলেন বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীকে প্রদত্ত নির্দেশাবলি কি ভিন্নতর? গোস্বামীগণ রসশাস্ত্রে অনুগত। বিশেষত অভিনব গুপ্তের প্রচ্ছায়া প্রবলভাবে বর্তমান। রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী এবং তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় জীব এবং বৃন্দাবন বৈষ্ণব রসসাহিত্যে উত্তাল তরঙ্গ নিয়ে এলেন। মাধুর্যে বিকশিত হল বৃন্দাবন সহ সারা ভারত। শ্রীচৈতন্যের ভক্তি দর্শন প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। অন্যদিকে গৌড়ীয় অনুগামীমন্ডলে ঐশ্বর্য,স্বভাবে অর্চনা, জীবনযাপন এবং প্রসারপদ্ধতি বিশেষ স্থান করে নিল। মহাপ্রভুর অসামান্য ব্যক্তিত্বে ও এষণায় প্রতিজনকে স্ব স্ব দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন। তখন তিনি যতটা দিব্যোন্মাদ তার অধিক সচেতন ‘সেনাপতি’। ঠিক এই কারণে বিভিন্ন জনের রসানুগত অবস্থান স্বতন্ত্র। অদ্বৈতদর্শনে হরিদাসের দাস্যভাব, নিত্যানন্দের সখ্য, সীতাদেবীর বাৎসল্য, চৈতন্যের দিব্যোন্মাদ সব মিলিয়ে পরিপূর্ণতা। এই কারণেই হয়ত বৈষ্ণব রসবৈচিত্র ভরতের নব রসের থেকে পৃথক। কলার রস ভক্তি রসের ঐশ্বর্য, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্যে বিকশিত।

অদ্বৈতপ্রকাশ মূল গ্রন্থসহ কিছু বিশ্লেষণ প্রদত্ত হল। বিচার বিবেচনার ভার পাঠকের। গ্রহণের, বর্জনেরও।

বইটি করতে নানা কারণে বিলম্ব হচ্ছিল। মাঝে অতিমারীর কারণে নানা প্রিয় বিয়োগের যন্ত্রণা। হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। সেই ভাঙা হাল জুড়ে দেওয়ার কাজটি করল সহিনূর। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা। আমার আত্মজন আবদুল্লা মিদ্দার অর্ধাঙ্গিনী। প্রায়শ তাগাদা দেয়, বইটা শেষ করুন। আবদুল্লা ও সহিনূরের প্রতি আমার অগাধ স্নেহ অশেষ শুভেচ্ছা। আমার অগ্রজ শ্রী রমেশ ঠাকুর মাঝে মাঝে ভীত হয়ে পড়েন। বৈষ্ণব জগতের তাবৎ মহামহোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিতর্ক হয়ে যাবে না তো! গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অভিমান-ক্ষোভ হবে না তো! তার মধ্যেই প্রভূত প্রশ্রয় পেয়েছি। অনুজ অমলেশের উদ্দীপনা অনুপ্রাণিত করেছে। বারবার প্রুফ দেখে দিয়েছে মনামি ঘোষ। সকলের কাছে আকন্ঠ ঋণে ডুবে আছি। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় সহধর্মিনী মণিকার বিপুল সহযোগিতা। লেখালেখির কাজে প্রাত্যহিক উৎসাহ, প্রাত্যহিক সাংসারিক কাজের থেকে মুক্তি—আমার শক্তি।