অধ্যায়: এগারো – Telepathy (দূরচিন্তা)

অধ্যায়: এগারো

Telepathy (দূরচিন্তা)

পরামনোবিজ্ঞানীদের তুরুপের তাস হলো ‘টেলিপ্যাথি’, যার সাহায্যে তাঁদের অলৌকিক বিশ্বাসকে (নেহাতই অন্ধ বিশ্বাস) বিজ্ঞানের লেবেল এঁটে বার বারই চালাবার চেষ্টা করে চলেছেন।

পরামনোবিজ্ঞানীদের ধারণায় চিন্তার সময় মস্তিষ্ক থেকে রেডিও ওয়েভের মতো এক ধরনের তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে প্রবাহিত হতে থাকে। দূরের কোনও লোকের পক্ষে তার মস্তিষ্কের গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে এই তরঙ্গকে ধরে প্রেরকের চিন্তার হদিস পাওয়া কঠিন হলেও অসম্ভব বা অবাস্তব নয়। পরামনোবিজ্ঞানীরা এই ধরনের কোনও চিন্তাতরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেননি, যেমনটি প্রমাণ করা যায় শব্দ বা আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে।

শব্দ বা আলোক তরঙ্গ নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক, গতি ও মাত্রায় চারিদিকে

ছড়িয়ে পড়ে, এটা প্রমাণিত। রেডিও এবং টেলিভিশন এই শব্দ

তরঙ্গ ও আলোক তরঙ্গকে ধরে শব্দ ও দৃশ্যকে আমাদের

সামনে হাজির করে। যেহেতু ‘চিন্তা তরঙ্গ’ বলে কোনও

কিছুর অস্তিত্ব শুধু কল্পনাতেই রয়ে গেছে, বাস্তবে

প্রমাণিত হয়নি, তাই এই অস্তিত্বহীন

চিন্তা তরঙ্গকে ধরা নেহাতই

অবাস্তব কল্পনা মাত্র।

বিজ্ঞান স্বীকার করে ও জানে শব্দ শক্তি বা আলোক শক্তির মতো চিন্তা কোনও শক্তি নয়। চিন্তা স্নায়ু ক্রিয়ারই একটি ফল। টেলিপ্যাথির কোনও ঘটনা আজ পর্যন্ত ঘটেছে বলে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত হয়নি। তবে টেলিপ্যাথির নামে বহু প্রতারণার ঘটনা পৃথিবী জুড়ে ঘটেছে।

আসুন, পরামনোবিজ্ঞানীরা টেলিপ্যাথির অস্তিত্বের সপক্ষে যেসব ঘটনার উল্লেখ করেছেন সেগুলোই এখন একটু নেড়েচেড়ে দেখি।

১৯৫৯ সালে বিখ্যাত পরামনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডঃ জে. বি. রাইন টেলিপ্যাথির সফল পরীক্ষা (?) চালিয়ে সবচেয়ে সারা বিশ্বে দস্তুরমতো একটা ঝড় তুলেছিলেন। তাঁর পরীক্ষার এই অভাবনীয় সাফল্যের খবর বিশ্বের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলোর দ্বারা প্রচারিত হতেই বিভিন্ন দেশের পরামনোবিজ্ঞানীরা নতুন শক্তি পেলেন। এলো পরামনোবিদ্যা বা Parapsychology-র জোয়ার। টেলিপ্যাথির সপক্ষে তাঁরা প্রত্যেকেই হাজির করতে লাগলেন ডঃ রাইনের ন্যাটিলাশ ডুবোজাহাজে চালানো সফল পরীক্ষার খবর।

ডুবোজাহাজে টেলিপ্যাথির পরীক্ষা

ডঃ জে. বি. রাইন দাবি করেন, ১৯৫৯ সালের ২৫ জুলাই তিনি টেলিপ্যাথির সাহায্যে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন ‘ন্যাটিলাশ’-এ খবর পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন। পরীক্ষা চালাবার সময় ন্যাটিলাশ ছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১২০০ মাইল দূরে এবং জলের তলায়। এই পরীক্ষায় অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন মার্কিন বিমান বাহিনীর উইলিয়ম বাওয়ার। বিশ্বের বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমগুলো গুরুত্বের সঙ্গে তাঁর এই দাবিগুলোকে প্রচার করে। প্রচার মাধ্যমগুলো ডঃ রাইনের দাবির সত্যতার অনুসন্ধানে সময় নষ্ট না করে পড়িমরি করে সাধারণ মানুষকে গপ্পোটা গেলাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলো। একটা মানুষের মনে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি করল। প্রচার মাধ্যমগুলো যে নিজেদের ব্যবসা দেখতে গিয়ে লক্ষ-কোটি লোকের মধ্যে অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ও যুক্তিহীন কুসংস্কারের বীজ বপন করল।

এই অসাধারণ আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটার চার বছর পরে অর্থাৎ ১৯৬৩ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ‘দিস উইক’ পত্রিকার তরফ থেকে ঘটনাটির ওপর একটি বিশেষ অনুসন্ধান চালানো হয়। উদ্দেশ্য ছিল টেলিপ্যাথি পরীক্ষাটির ওপর একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করা। আর, তাইতেই বেরিয়ে আসে ‘কেঁচো খুঁড়তে সাপ’। ন্যাটিলাশ আণবিক সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন উইলিয়ম অ্যাণ্ডারসন জানান ১৯৫৯-এর ২৫ জুলাই ন্যাটিলাশ ছিল ডকে। কিছু সারাইয়ের কাজ চলছিল। ক্যাপ্টেন উইলিয়ম পরিস্কার ভাবে এও জানান যে, আজ পর্যন্ত টেলিপ্যাথির কোনও পরীক্ষাই ন্যাটিলাশে চালানো হয়নি।

টেলিপ্যাথির পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত বলে কথিত মার্কিন বিমান বাহিনীর উইলিয়ম বাওয়ার পত্রিকার অনুসন্ধানকারীদের জানান—টেলিপ্যাথির কোনও পরীক্ষার সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন না। ১৯৫৯-এর ২৫ জুলাই তিনি আদৌ ন্যাটিলাশে ছিলেন না। ছিলেন আলাবামা বিমান বাহিনীর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

টেলিপ্যাথির সাহায্যে নোটের নম্বর বলা

শ্রীলঙ্কার যুক্তিবাদী ডঃ আব্রাহাম থোম্মা কোভুর ১৯৬৩ সালে টেলিপ্যাথি ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ২৫ হাজার সিলোনিজ টাকা পর্যন্ত বাজি রাখেন। কোভুর ঘোষণায় বলেছিলেন—টেলিপ্যাথি ক্ষমতার অধিকারী দু-জনের মধ্যে একজনকে একটি কাগজের টাকা দেখান হবে। সেই টাকার নম্বর অন্যজনকে বলে দিতে হবে।

অবশ্য এই ধরনের পরীক্ষায় কেউ সাফল্য দেখালেই সেটাকে টেলিপ্যাথির সফল পরীক্ষা বলে মেনে নিতে আমি রাজি নই। কারণ ওর মধ্যেও থাকতে পারে কিছু কৌশল। আমি আমার ১১ বছরের ছেলে পিংকির সহায়তায় বহুবার এই ধরনের টেলিপ্যাথি সেমিনার ও অনুষ্ঠানে দেখিয়েছি। অনেকেই এটাকে খাঁটি টেলিপ্যাথি বলেই যে ধরে নিয়েছিলেন। বোঝাবার পর ভুল ভেঙেছে।

আমার এক বন্ধুর বাড়িতে সপরিবারে বেড়াতে গিয়ে আড্ডায় বেশ জমে উঠেছিলাম। ‘ধান ভানতে শিবের গীত’-এর মতোই বন্ধু বলল, টেলিপ্যাথি ব্যাপারটিকে তুই কী বলবি—সত্যি, না কি বুজরুকি?

বললাম, “বেশ তো, তোদের একটা টেলিপ্যাথি করে দেখাচ্ছি। ব্যাখ্যা পরে দেবো।

“পিংকি (আমার একমাত্র ছেলে। বয়েস এগারো আমার যুক্তিবাদী কাজকর্মের সঙ্গী) এই ঘরেই থাকুক। আমি যাচ্ছি তোর সঙ্গে পাশের ঘরে। তুই যে কোনও একটা কাগুজে টাকা আমাকে দেখাবি। নোটের নম্বরটা দেখে আমি টেলিপ্যাথির সাহায্যে পিংকির মস্তিষ্কে চিন্তাটা পাঠাব। পিংকি নোটের নম্বর বলে দেবে।”

পাশের ঘরে বন্ধুর দেওয়া নোটের নম্বরটা দেখলাম ১০৯৬৩৬। বন্ধুকে বললাম, “এবার পিংকি ঠিক আমার চিন্তা ধরে নেবে। তারপর বল, এবার পুজোয় তুই কোথায় যাচ্ছিস?”

বন্ধু বলল, “কিছুই ঠিক করিনি।”

বললাম, “এবার আমার রাজস্থান, দিল্লি, আগ্রা সাইডটা দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বোধহয় যাওয়া হবে না। আগামী পুজোর আগে হবে বলে মনে হচ্ছে না। দুই প্রকাশকের দুটো বড়-সড় কাজ রয়েছে হাতে। অতএব পুজোটা খাতা-কলম নিয়েই কাটাতে হবে মনে হচ্ছে।”

ও ঘর থেকে পিংকি জবাব দিল, “নোটের নম্বর ১০৯৬৩৬।”

১৯৮৬-র ১৬-১৭ই ফেব্রুয়ারি। স্থান: কলকাতার মৌলালী যুবকেন্দ্রে। মনোবিজ্ঞানী, মনোরোগ চিকিৎসক এবং সমাজবিজ্ঞানীদের নিয়ে “মানসিক ব্যাধি ও আমাদের কর্তব্য” শিরোনামে দু’দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো। আয়োজক, ছিলেন “মানব মন রজত জয়ন্তী উৎসব কমিটি।” উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের সে সময়কার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু।

প্রথমদিনের অধিবেশনে আমি বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অবতার এবং প্যারাসাইকোলজিস্টরা অলৌকিক বলে যা দেখিয়েছেন তার কিছু কিছু করে দেখাই বলি, “এগুলো সবই দেখালাম লৌকিক কৌশলের সাহায্যে।” শেষে টেলিপ্যাথির আলোচনায় এলাম। দেখালাম নানা ধরনের টেলিপ্যাথির কৌশল। শেষে একজন দর্শককে একটা কাগুজে টাকা দিতে অনুরোধ করলাম। মঞ্চে এলেন দুইজন দর্শক। একজন দিয়েছিলেন এক টাকার নোট। আর একজন পাঁচ টাকার।

চোখ বাঁধা অবস্থায় পিংকি বসেছিল স্টেজে। আমি প্রথম দর্শকের নোটটি নিয়ে পিংকিকে বলতে বলেছিলাম, “কত টাকার নোট এবং নম্বর কত?”

পিংকি উত্তর দিয়েছিল, “এক টাকার নোট, নম্বর ২৩৩২৭৯।”

দ্বিতীয় দর্শকের দেওয়া নোটটির ক্ষেত্রেও সঠিকভাবে বলে দিয়েছিল, “পাঁচ টাকার নোট, নম্বর ৭৭১৩২০।”

‘সাপ্তাহিক পরিবর্তন’ পত্রিকার ব্যবস্থাপনায় টেলিপ্যাথি

এক সময় সবচেয়ে জনপ্রিয় সাপ্তাহিক ছিল ‘পরিবর্তন’। ‘পরিবর্তন’ পত্রিকার সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় রাশিয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ওখানে দেখেছিলেন মাদাম কুলাগিনার টেলিপ্যাথি। আমি বলেছিলাম—ওটা টেলিপ্যাথি নয়; কৌশল। আমিও অমন টেলিপ্যাথি দেখাতে পারবো শুনে পার্থদা পরিবর্তন পত্রিকার তরফ থেকে লৌকিক-অলৌকিক’ নামের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে (৩রা ডিসেম্বর, ১৯৮৫) টেলিপ্যাথির কিছু ‘খেলা’ ছিল অন্যতম আকর্ষণ। আমি যা দেখতে পাচ্ছিলাম, চোখ বাঁধা পিংকির কাছেও তা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। নোটের নম্বর বলা দিয়ে প্রদর্শনী শেষ করে বসলাম সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পাশের চেয়ারে। আমার পাশে বসল পিংকি। পার্থদা একটা কয়েন (coin) বার করে বললেন, “এই কয়েনটার সাল পিংকি বলতে পারবে?”

বললাম, “কেন পারবে না? আপনি কী ভেবেছেন, যিনি টাকা দিয়েছিলেন তিনি আমার দলের কেউ?”

পার্থদা সালটা আমাকে দেখিয়ে কয়েনটা মুঠিবদ্ধ করলেন।

আমি পিংকিকে প্রশ্ন করতেই ও সালটা বলে দিল। স্বভাবতই পার্থদা অবাক।

টেলিফোনে টেলিপ্যাথি: আয়োজক লণ্ডনের ‘সানডে মিরর’

লণ্ডনের ‘সানডে মিরর’ পত্রিকা ১৯৭৩-এর ১০ ডিসেম্বর এক টেলিপ্যাথি যোগাযোগের পরীক্ষা গ্রহণ করে। না, এরা কেউই পাশাপাশি ঘরে ছিলেন না। ছিলেন না একই হলের ভেতর। একজন পরামনোবিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন লণ্ডনে অন্য পরামনোবিদ্যাবিশারদ ছিলেন নিউইয়র্ক-এ। দু’ঘণ্টা ধরে ফোনের মাধ্যমে চলেছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তারপর ‘সানডে মিররে’ প্রকাশিত হলো টেলিফোন টেলিপ্যাথির অসাধারণ ‘সাফল্য কাহিনি’। ছ-সাত মাস ধরে বহুবার তাদের এই টেলিপ্যাথি পরীক্ষার খবর প্রকাশ করেছে। খবরটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই যথেষ্ট প্রচার পেয়েছে। ভারতীয় পত্র-পত্রিকাগুলোও এই বিষয়ে পিছিয়ে ছিল না। পরামনোবিজ্ঞানীদের কাছে এই সফল (?) পরীক্ষাটি বিরাট একটা ‘প্লাস পয়েণ্ট।’

আমাদের দেশেরই কয়েকজন মনোবিজ্ঞানী, বিজ্ঞানী ও ডাক্তারকে জানি যাঁদের এক সময় যুক্তিবাদী হিসেবে ও কুসংস্কার বিরোধী হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতি ছিল, তাঁরাও প্রধানত ‘সানডে মিরর’ আয়োজিত টেলিপ্যাথি পরীক্ষায় সাফল্য দেখে তাঁদের বিশ্বাস থেকে টলে গিয়েছেন। যে পরীক্ষায় এই অসাধারণরাও টলেন, সেই পরীক্ষার সাফল্যের খবর পড়ে সাধারণের কী অবস্থা হবে, তা অনুমান করতে অসুবিধে হয় না।

পরীক্ষক হিসেবে কারা ছিলেন

‘সানডে মিরর’ আয়োজিত টেলিফোন টেলিপ্যাথির এই পরীক্ষায় লণ্ডনের পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন চিন্তা প্রেরক হিসেবে টেলিফোন যোগাযোগকারীর ভূমিকায় সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অর্থার এলিসন। অর্থার এলিসন-এর আর এক পরিচয়, তিনি ‘সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চ’-এর সভাপতি। এই সোসাইটির প্রধান কাজ হলো প্যারাসাইকোলজি ও অতীন্দ্রিয়বাদের প্রচার।

আর যাঁরা লণ্ডন অফিসে সেদিনের পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন, মিররের বিজ্ঞান-সম্পাদক রোনি বেডফোর্ড, সানডে মিররের দূরদর্শন সম্পাদক ক্লিফোর্ড ডেভিস, ‘নিউ সায়েনটিস্ট’ পত্রিকার পক্ষে ডঃ ক্রিস্টোফার ইভান্স এবং যোশেফ হ্যানলন, সেইসঙ্গে কয়েকজন বিজ্ঞানী, পরামনোবিজ্ঞানী, সাংবাদিক ও কিছু বিশিষ্ট দর্শক।

নিউইয়র্ক অফিসে ছিলেন টেলিপ্যাথি ক্ষমতার অধিকারী বিশিষ্ট অতীন্দ্রিয় শক্তিধর ব্যক্তিটি ও তাঁর এক সহকর্মী, সানডে মিররের প্রতিনিধি এবং ‘নিউ সায়েণ্টিস্ট’-এর প্রতিনিধি সিডনি ইয়াং।

পরীক্ষা কেমন হল

লণ্ডনের পরীক্ষাকেন্দ্রে ‘নিউ সায়েণ্টিস্ট’ পত্রিকার তরফ থেকে এক গোছা বন্ধ খাম রাখা হয় টেবিলের ওপর। খামের ভিতরে কী আছে তা ‘নিউ সায়েণ্টিস্ট’ পত্রিকার ডঃ ক্রিস্টোফার ইভান্স এবং ডঃ যোশেফ হ্যানলন ছাড়া আর কেউ জানতেন না। এই খামের ভিড়ের থেকে একটা খাম তুলে এগিয়ে দেওয়া হল অধ্যাপক অর্থার এলিসন-এর হাতে। খাম খুলতেই বেরিয়ে এল একটা ফোটোগ্রাফ। ফোটোগ্রাফটা একটা পুলিশের গাড়ি, গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন পুলিশ।

ছবিটি টেবিলের ওপর রাখা হল। সকলেই ছবি দেখলেন। নিউইয়র্ক পরীক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করলেন অর্থার এলিসন। তারপর ইংলণ্ডে বসে থাকা এলিসনের সঙ্গে নিউইয়র্কে বসে থাকা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিটির শুরু হলো কথোপকথন। মাঝে মাঝে কথা, মাঝে মাঝে নীরবতা। এমনি করে কেটে গেল ঘণ্টা দুয়েক। শেষ পর্যন্ত নিউইয়র্ক থেকে টেলিফোনে ভেসে এলো—“গাড়ি গাড়ি গাড়ি। গাড়ির কথাটাই সবার আগে মনে এসেছে আমার। একটা চকচকে লম্বা গাড়ি।”

পরামনোবিদ অধ্যাপক অর্থার এলিসন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। জানালেন, “পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য লক্ষ্য করা গেছে।”

প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রচারিত হলো আটলাণ্টিক সাগর পেরিয়ে আশ্চর্য টেলিপ্যাথি যোগাযোগের বিস্ফোরক সংবাদ, তবে সংক্ষিপ্ত আকারে। পত্র-পত্রিকাগুলোতে বেশি কিছুদিন ধরেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে টেলিফোন টেলিপ্যাথির অসাধারণ সফল্যের কথা প্রচারিত হল। ‘নিউ সায়েনটিস্ট’ পত্রিকায় ডঃ যোশেফ হ্যানল তাঁর লেখা প্রতিবেদনে পুরো ঘটনাটার খুঁটিনাটি বিবরণ দিলেন। দিলেন টেলিফোনে কথাপকথনের বর্ণনা। সেই সঙ্গে তাঁদের পত্রিকার নিউইয়র্ক প্রতিনিধি সিডনি ইয়াং কী দেখেছেন, তারও বিবরণ। ফলে গোটা ব্যাপারটার যে ছবি নিখুঁত ফুটে উঠল, সেটা আপনাদের সামনে পর্যালোচনার জন্য তুলে ধরছি।

‘নিউ সায়েনটিস্ট’ পত্রিকা কী বলছে

অধ্যাপক অর্থার এলিসন-এর সঙ্গে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিটির সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপনের পর নিউইয়র্কের তরফ থেকে দীর্ঘ নীরবতা। সম্ভবত নিউইয়র্কের পরামনোবিদ মনসংযোগ করছেন। দীর্ঘ নীরবতায় শেষ পর্যন্ত এলিসনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি এ-প্রান্ত থেকে চেঁচালেন—“এখন তুমি অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় কী দেখতে পাচ্ছ?” পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের আগেই জানানো হয়েছিল, এলিসনের হাতে তুলে দেওয়া হবে একটি বন্ধ খাম, যাতে থাকবে কোন কিছুর ছবি। নিউইয়র্ক থেকে বলতে হবে লণ্ডনে এলিসনের সামনের টেবিলে কীসের ছবি রাখা হয়েছে।

—“আমি তিনটে জিনিসের ছবি দেখতে পাচ্ছি।” নিউইয়র্ক থেকে খবর ভেসে এলো।

—“ঠিক কী ধরনের ছবি তুমি দেখতে পাচ্ছ, বলো। আমাদের ছবির সঙ্গে তার মিল কতখানি দেখি।”

অন্যপ্রান্ত কোন উত্তর দিল না। দীর্ঘ কুড়ি মিনিটের নীরবতার পর ভেসে এল একটি ক্লান্ত কণ্ঠস্বর, “আমি ক্লান্ত।”

পরামনোবিদ এলিসন উৎসাহ যোগালেন, “এত তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হচ্ছ কেন আজকাল? মনস্থির করে বসো। বসে ভাবতে থাক। বলো, আমরা এখানে যে ছবিটার দিকে মনসংযোগ করেছি, সেটা তোমার মনে কী ভাবে ভেসে উঠেছে?”

—“একটা সাদা কোন কিছুর ওপর তিনটে মানুষের ছবি।”

এলিসন কোনও উৎসাহ দেখাতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পরে নিউইয়র্ক থেকে ভেসে এলো, “একটা লম্বা মতো…”

ও প্রান্ত কথা শেষ করার আগেই উত্তেজিত এলিসন চেঁচিয়ে উঠলেন, “ঠিক ঠিক, লম্বাটে ধরনেরই কিছু বলে যাও।”

এলিসন-এর এই সাহায্যে কোনও কাজ হলো না। লম্বাটে ধরনেরই একটা কিছুর ছবি বলে জানানো সত্যেও ও প্রান্ত থেকে যা বললো তা এলিসনের পক্ষে যথেষ্ট হতাশজনক।

—“হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি একটা লম্বা কুকুর, একটা ঘোড়া আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে।”

এলিসন কোনও উৎসাহ দেখালেন না। ও-প্রান্ত বুঝে নিল, উত্তর ঠিক হয়নি। আবার নতুন করে শুরু করল, “আমি দেখতে পাচ্ছি একটা তিনকোনা মতো—একটা অর্ধবৃত্ত—একটা পাহাড়—”

এলিসন কোনও সাড়া দিলেন না।

ও-প্রান্ত হঠাৎই উত্তেজিত কণ্ঠে বলল… “ঘোড়া, কুকুর…কুকুর।”

ছবিটির কোথাও কুকুর নেই। এলিসন তাই নীরব।

ও-প্রান্ত নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলল, “দেখুন তো ঘরে কোনও কুকুরের ছবি আছে কি না?”

না, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ঘরে কোনও কুকুরের ছবি দেখা গেল না। এলিসন তাঁর প্যারাসাইকোলজিকে এমনভাবে মার খেতে দেখে আবার নতুন উদ্যমে শুরু করলেন, “লম্বা কোনও কিছুর কথা বলছিলে না, তুমি?”

ও-প্রান্ত বলল, “একটা ছবি আমি খুব স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছি।”

—“তার কথাই বলো।”

“একটা চওড়া মতন লম্বা বস্তু, উজ্জ্বল রঙের।”

—“বাঃ, খুব ভাল বলছ। বলে যাও।”

“টেবিল-ফুল—”

এলিসন কোনও উত্তর দিলেন না।

নিউইয়র্কের অতীন্দ্রিয়-ক্ষমতাবানেরও গলা নীরব হলো। মিনিট পাঁচেক পরে নিউইয়র্ক থেকে ভেসে এলো আর একটি কণ্ঠস্বর। এটি ‘নিউ সায়েনটিস্ট’ পত্রিকার সিডনি ইয়াং-এর।

ইয়াং বললেন, “ও টেলিপ্যাথির সাহায্য নিয়ে একটা ছবি আঁকছে। ছবিটা গাড়ির বা শুয়োরছানার।

এলিসন উৎসাহ দিলেন, “ওকে চালিয়ে যেতে বলুন।”

—ছবিটা এখন দাঁড়িয়েছে একটা কাঠের খেলনার মতো। “গাড়ি বা শুয়োরছানার মতো ওপরটা। নীচে চাকা বা পা নেই, গোল মতো।”

—“ও অনেকটা সফল হয়েছে। আপনি ছবি দেখে বলে যেতে থাকুন।”

—“ছবিটা এবার থালার আকার নিয়েছে। সেটার দিকে হাতির পায়ের মতো কিছু একটা নেমে আসছে। এবার মনে হচ্ছে একটা স্তনের মতো কিছু।”

ছবি আঁকা শেষ হতে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার মানুষটি নিজেই ফোন ধরলেন। জানতে চাইলেন, “কীসের ছবি তোমরা দেখছ?”

—“এটা পুলিশের গাড়ির ছবি।” এলিসন জানালেন।

—“গাড়ি-গাড়ি। এই ছবিটাই তো কতবার এঁকেছি। একটা চকচকে লম্বা গাড়ি।”

এলিসন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, “ঠিক ধরেছ, একটা চকচকে লম্বা গাড়ি।”

ও-প্রান্ত থেকেও উচ্ছ্বাস ভেসে এলো—“আমি এত দূরে থেকেও ছবিটা দেখতে সফল হয়েছি। সত্যিই আমি খুশি।”

এতেই পরামনোবিদ অধ্যাপক এলিসন পরামনোবিদ্যার ‘অভাবনীয় সাফল্য খুঁজে পেলেন।’

যেহেতু বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষ অলৌকিক কোনও কিছুর অস্তিত্বে

বিশ্বাসী, জনপ্রিয় পত্রিকাগুলো ও টিভি চ্যানেলগুলো তাই

প্রকৃত ঘটনায় কাঁচি চালিয়ে অলৌকিকের

মোড়কে মুড়িয়ে লোভনীয় চাটনির

মতোই পরিবেশন করছে।

‘নিউ সায়েনটিস্ট’ পত্রিকার প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, “সে যে ছবি এঁকেছে, সেটা জন্তুর, টেবিলের, পাহাড়ের অথবা বিশ্বের যে কোনও বস্তুর বলে দাবি করা যেতে পারে।”

মুখেও সে ছবির বর্ণনা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তবু প্রচার-মাধ্যমগুলোর পূর্ণ সহযোগিতায় একটা মামুলি ব্যাপার অলৌকিকের চেহারা পেল।

‘নিউ সায়েনটিস্ট’ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটির বিরুদ্ধে যদিও কোনও প্রতিবাদ ‘সানডে মিরর’ পত্রিকার তরফ থেকে ওঠেনি।

টেলিফোন টেলিপ্যাথির আর এক আকর্ষণীয় ঘটনা

এবারের ঘটনায় এক অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবানের সামনে বাহান্নটা তাস মেলে ধরে সাজিয়ে রাখা হলো। বিছিয়ে রাখা তাস থেকে একটা তাস তুলে দেওয়া হলো যিনি টেলিপ্যাথি করবেন, তাঁর হাতে। লোকটি তাঁর বন্ধুর ফোন নম্বর ও নাম জানালেন পরীক্ষকদের। ফোনে যোগাযোগ করা হলো বন্ধুটির সঙ্গে। তিনিও এক অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী, চিন্তা গ্রহণ ও প্রেরণে সক্ষম। তাঁকে বলা হলো, “এখানে আপনার বন্ধুর হাতে আমরা একটা তাস তুলে দিয়েছি। আপনি বলুন তো কী তাস?”

কয়েক মিনিটের নীরবতা, দু’জনে দু-প্রান্তে মনসংযোগে ব্যস্ত। একসময় জবাব পাওয়া গেল। ফোনের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা থাকায় উত্তরটা লাউডস্পিকারের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ল দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে। দেখা গেল উত্তর সঠিক।

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। (১) ফোনে যোগাযোগকারী কোনও প্যারাসাইকোলজিস্ট অথবা টেলিপ্যাথি ক্ষমতাধারী ব্যক্তিটি নন। (২) উত্তর ‘ধরি মাছ, না ছুঁই পানি’র মতো নয়, স্পষ্ট।

এই ধরনের টেলিফোন টেলিপ্যাথির সফল পরীক্ষা নিজের চোখে দেখার পর কী বলবেন? নিশ্চয়ই টেলিপ্যাথির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেবেন? কিন্তু আরও অবাক হওয়ার মতো খবর দিচ্ছি, এর মধ্যেও একটা ফাঁকি রয়ে গেছে। বিশ্বাস হচ্ছে না? না হওয়ারই কথা অবশ্য। তবু সবিনয়ে জানাই এই একই খেলা আমি নিজেই বিভিন্ন জায়গায় দেখিয়েছি।

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই টেলিফোন টেলিপ্যাথির গুপ্ত কৌশল শুনে আমাকে বলেছিলেন, “তুমি কৌশলটা না বললে এটা কিন্তু টেলিপ্যাথির আশ্চর্য সফল পরীক্ষা বলে মনে হয়। এই খেলাই তোমাকে রাতারাতি বিখ্যাত Psychic (অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী) করে দিত।”

আসল রহস্যটা নিশ্চয়ই জানার আগ্রহ হচ্ছে। ভাবছেন এই ধরনের ঘটনায় বন্ধুকে সংকেত পাঠাবার সুযোগ আমার কোথায়? না, আমার কোনও চেনা লোক আগের থেকে ঠিক করে রাখা তাস তুলে দেন না। সেই সুযোগ ঠিক এই ধরনের খেলায় পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এইসব ক্ষেত্রে দেখা যায় সাধারণত সবচেয়ে প্রবীণ বা সবচেয়ে নামী-দামি ব্যক্তিই সকলের অনুরোধে তাস নির্বাচন করেন।

তাস পাওয়ার পর আমি পরীক্ষকদের বন্ধুর ফোন নম্বর ও নাম বলি। যিনি ফোন করেন, তিনি নিজের অজান্তেই সংকেত বহন করেন।

ফোন নম্বরটা সঠিক দিতেই হয়। এখানে কৌশলের কোনও সুযোগ নেই। কৌশল যা কিছু, তা ওই বন্ধুর নামটুকুর মধ্যে। বাহান্নটা তাসের জন্য বাহান্নটা নাম আমি ও আমার টেলিপ্যাথি পার্টনার দীপ্তেন মুখস্থ করে রেখেছি। তাস পাওয়ার পর সেই তাসের ‘কোড’ নামটাই বন্ধুর নাম হিসেবে বলি। দীপ্তেন ফোন করলে অবশ্যই বলে, দীপ্তেন বলছি।” অন্য প্রান্ত থেকে যখন বলা হয়, “অমুকবাবুকে ডেকে দিন তো?” দীপ্তেন প্রশ্ন করে, “আপনি কে বলছেন? কী দরকার বলুন।”

টেলিপ্যাথির প্রয়োজনে ফোন করা হয়েছে শুনলে দীপ্তেন বলে, “ধরুন, ওকে ডেকে দিচ্ছি। তারপর একটু সময় নিয়ে ও নিজেই আবার ফোন ধরে। ফোনে অন্যপ্রান্তের কথাগুলো শুনে বলে, “আচ্ছা চেষ্টা করছি।”

ফোন যিনি করছেন তিনি কোন নামের লোকটিকে চাইছেন, সেই লোকটির নাম শুনলেই দীপ্তেন বুঝতে পারে আমার হাতে কী তাস আছে। যেমন ধরুন, বন্ধুর নাম অনিন্দ্য বললে ‘থ্রি ডায়মণ্ড’, ‘সুপ্রিয়’-র নামে ফোন এলে দীপ্তের উত্তর দেয় ‘টু হার্টস’ বা ‘পুলক’কে ডাকলে দীপ্তেন বুঝে নেয় আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ‘ফোর হার্টস’। দীপ্তেন-এর বদলে ফোন বাড়ির অন্য কেউ ধরলেও কোনও অসুবিধে হয় না। ফোনে উলটো-পালটা নাম শুনলে প্রয়োজনটুকু শুনে নেয়। ‘টেলিপ্যাথির জন্য ডাকা হচ্ছে শুনলে বলে, “ধরুন, ডেকে দিচ্ছি।” তারপর দীপ্তেনই আমার ওই নামের বন্ধু হিসেবে ফোন ধরে।

‘ডেইলি মেল’ ও ‘রিভিউ অফ রিভিউজ’ এর টেলিপ্যাথির পরীক্ষা

১৯৮৫-র আগস্ট মাসে ‘পরিবর্তন’ সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়-এর সঙ্গে আমার আলোচনা হচ্ছিল ‘র্যাশানালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া’ এবং র্যাশানালিস্ট আন্দোলন নিয়ে। ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় কথা প্রসঙ্গে আমাকে জানালেন, এবার রাশিয়ায় তিনি যে ধরনের অদ্ভুত টেলিপ্যাথি দেখেছেন, তার কাছে অমুকের (এক বিখ্যাত জাদুকরের নাম বললেন) এক্স-রে আইয়ের খেলাকেও জোলো মনে হয়। একটি মেয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মেয়েটির সহকারী হিসেবে একজন লোক দর্শকদের মধ্যে নেমে এসে দর্শকদের সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন। মেয়েটি প্রতিটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রশ্নগুলো ছিল এই ধরনের—

ইনি পুরুষ না মহিলা?

—এঁর কোটের রঙ কী?

—কী রঙের প্যাণ্ট পরেছেন?

—এঁর পকেটে কী?

এঁর হাতে কী রয়েছে?

দর্শকদের পকেট থেকে পাসপোর্ট তুলে জিজ্ঞেস করলেন—এটা কী নিলাম?

“এই ধরনের নানা রকম প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন মেয়েটি। লোকটা যা দেখছে চিন্তার ওয়েভ ছুঁড়ে তাই জানিয়ে দিচ্ছে মেয়েটিকে। এটাকে এ-ছাড়া আর কী ব্যাখ্যা দেবে তুমি?” ডঃ চট্টোপাধ্যায় আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

আমি বলেছিলাম, “এই খেলাটা আমি আর পিংকি দেখাতে পারি এবং অবশ্যই তা লৌকিক উপায়ে।”

হ্যাঁ, দেখিয়েছিলাম ‘পরিবর্তন’ আয়োজিত অনুষ্ঠানে। সে কথা আগেই বলেছি।

গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে লণ্ডনের আলহামব্রা হলে জ্যাগনিস দম্পতি এই ধরনের টেলিপ্যাথির খেলা দেখিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলকে তাক লাগিয়ে দিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ‘ডেইলি মেল’ পত্রিকার মালিক লর্ড নর্থক্লিফ এবং আর এক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা, ‘রিভিউ অফ রিভিউজ’-এর সম্পাদক উইকহ্যাম স্টেড।

মিস্টার জুলিয়াস দর্শকদের দেওয়া এক একটি জিনিস হাতে নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে চিন্তার তরঙ্গ ছড়িয়ে দেন। দূরে চোখ বাঁধা অবস্থায় মিসেস অ্যাগ্লিস গভীর মনসংযোগের সাহায্যে ধরে নেন জুলিয়াসের চিন্তা তরঙ্গ। ফলে প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই জিনিসের নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে চলেন অ্যাগ্নিস।

জ্যাগনিস দম্পতির ‘টেলিপ্যাথি’ ক্ষমতা পরীক্ষা করে ডেইলি মেল-এর মালিক লর্ড নর্থক্লিফ ও রিভিফ অফ রিভিউজ-এর সম্পাদক উইকহ্যাম স্টেড নিশ্চিত হলেন, এর মধ্যে কোনও ফাঁকি নেই। জুলিয়াস ও অ্যাগ্লিস সত্যিই ‘Psychic’ অর্থাৎ ‘অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী’। এঁরা অলৌকিক ক্ষমতা বলে একজনের চিন্তা আর একজন ধরে ফেলছেন।

দুটি পত্রিকাতেই ফলাও করে জ্যাগনিস দম্পতির টেলিপ্যাথির খবর প্রচারিত হতে ওরা রাতারাতি বিশ্বখ্যাতি পেয়ে গেলেন। মাত্র কয়েকটা বছরের মধ্যে জ্যাগনিস দম্পতি হয়ে উঠলেন প্রচণ্ড ধনী। আমেরিকার ছেলে জুলিয়াস ও ডেনমার্কের বিকলাঙ্গ মেয়ে অ্যাগ্নিস বিয়ের পর ‘জ্যাগনিস দম্পতি’ নামেই বিখ্যাত হয়েছিলেন।

এমিল উদ্যাঁ ও রবেয়ার উদ্যাঁ’র টেলিপ্যাথি

জ্যাগনিস দম্পতিরও অনেক আগে একই ধরনের টেলিপ্যাথি দেখিয়ে বিশ্বকে বিস্মিত করেছিলেন ফ্রান্সের প্রখ্যাত জাদুকর রবেয়ার উদ্যাঁ ও তাঁর ছেলে এমিল উদ্যাঁ।

রবেয়ার উদ্যাঁ যদিও জাদুকর, কিন্তু এই টেলিপ্যাথির খেলা দেখাবার সময় এটা জাদুর খেলা বলে দেখাননি। দেখিয়েছেন, অলৌকিক ক্ষমতার বিস্ময়কর প্রকাশ হিসেবে।

১৮৪৫-এর জুলাইতে এবং ১৮৪৬-এর ১২ ফেব্রুয়ারি বাপ-ছেলেতে দেখালেন টেলিপ্যাথির বিস্ময়কর ক্ষমতা। রবেয়ার উদ্যাঁর ছাপানো অনুষ্ঠান সূচিতে যা লেখা ছিল তা হলো—

“রবেয়ার উদ্যাঁর পুত্র তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ও বিস্ময়কর অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দ্বারা চোখে পুরু ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় দর্শকদের পছন্দ করা যে কোনও জিনিসের বর্ণনা করবে।”

রবেয়ার যখন এই টেলিপ্যাথি দেখান তখন ছেলে এমিল-এর বয়েস বছর পনেরো মাত্র।

এই খেলা আমাদের দেশে

আমাদের দেশের কিছু ভবঘুরে সম্প্রদায় এই ধরনের খেলা রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে সুন্দরভাবে দেখায়। তবে, ওরাও এটাকে জাদুর খেলা বা কৌশলের খেলা হিসেবে স্বীকার করতে নারাজ। ওরাও এটাকে সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দ্বারাই ঘটে থাকে বলে জানায়।

ওদের একজন চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে থাকে। তার বুকের উপর রাখা হয় একটা সত্য সাঁইয়ের তাবিজ। প্রশ্ন করে তার সঙ্গী। নিখুঁত উত্তর দিয়ে চলে শুয়ে থাকা মানুষটি। এই বিষয়ে ওদের সাফ জবাব—এটা শুধু সত্য সাঁইয়ের তাবিজের গুণে হয়। দর্শক বিশ্বাসও করেন সে-কথা। প্রতিটি খেলার শেষেই বেশ কিছু তাবিজও ওরা বিক্রি করে।

এই ধরনের টেলিপ্যাথির আসল রহস্য

এই একই ধরনের টেলিপ্যাথির খেলা কোন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার সাহায্য ছাড়াই আমি আর আমার পুত্র পিংকি বহু অনুষ্ঠানে ও সেমিনারে সুন্দরভাবে দেখাতে সক্ষম হয়েছি।

একদিনের ঘটনা ১৯৮৫-র ২২ শে সেপ্টেম্বর রবিবারের সকাল। ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে জনা বারো বিশিষ্ট যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিদের সামনে ঠিক এই ধরনের টেলিপ্যাথির খেলাই আমরা দু’জনে দেখিয়েছিলাম। সেদিনের প্রদর্শনীতে যদিও আমি সোজাসুজি বলে নিয়েছিলাম যে, আমাদের এই খেলাগুলোর মধ্যে কোনও অতীন্দ্রিয় ব্যাপার-স্যাপার নেই, অতএব অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস নিয়ে দেখার মধ্যে যে নাটকীয়তা, উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ আছে তা আমাদের খেলার মধ্যে পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তবু চোখ বাঁধা পিংকি ওর স্মৃতিশক্তিকে ঠিক মতো কাজে লাগিয়ে আমার অতি সূক্ষ্ম সংকেতগুলোকে ধরে প্রতিটি প্রশ্নের নিখুঁত উত্তর দিয়ে দর্শকদের বিস্মিত করেছিল।

—সেদিন আমার প্রশ্ন আর ওর উত্তরগুলো ছিল এই ধরনের—

—“এটা কী?”

—“ফ্যান।”

—“এটা কী?”

—“ক্যালেণ্ডার।”

—“উনি কী পোশাক পরে আছেন?”

—“প্যাণ্ট-সার্ট।”

—“এই ভদ্রলোকের প্যাণ্টের রঙ কী?”

—“নীল।”

—“এটা কী?”

—“চশমা।”

—“এই ভদ্রলোক পায়ে কী পরেছেন?”

—“চটি।”

—“এই ভদ্রলোক কী পোশাক পরে আছেন?”

—“উনি ভদ্রলোক নন, মহিলা। পরে আছেন নীল ছাপা শাড়ি।”

—“আমার হাতে এটা কী?”

—“কলম।”

—“এবার হাতে কী নিয়েছি?”

“ডট পেন।”

—“আমার হাতে কী?”

—“একটা বই।”

—“এটা?”

—“একটা ব্যাগ।”

একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, আমি একাধিকবার প্রশ্ন করে বিভিন্ন ধরনের উত্তর পেয়েছি। যেমন—“এটা কী?” এই একই প্রশ্ন করে এক একবার এক এক ধরনের উত্তর পেয়েছি। কখনও উত্তর ছিল “ফ্যান”, কখনও “ক্যালেণ্ডার”, কখনও “চশমা”। অর্থাৎ সাধারণভাবে কেউ যদি ভেবে থাকেন, প্রশ্নের মধ্যে শব্দ সাজানোর হেরফেরই শুধু সংকেত পাঠানো হয় তবে তাঁরা ভুল করবেন। একই শব্দের উচ্চারণের সামান্য পার্থক্যও ভিন্নতর সংকেত বহন করে, যেটা বাইরের কারও পক্ষে অনেক সময় বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না।

অতীন্দ্রিয় ইউরি গেলারকে নিয়ে ‘নেচার’ (Nature)-এর রিপোর্ট

‘নেচার’ (Nature) পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা, ১৯৭৪-এর ১৮ অক্টোবর সংখ্যা নেচার-এ ইউরি গেলারের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার পরীক্ষা বিষয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বিজ্ঞান গবেষণাগার স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়া জুড়ে বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যম ও পত্রপত্রিকাগুলো প্রচণ্ড রকমের হইচই শুরু করে দিল। প্রচারগুলো প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ছিল অসত্য।

ইউরি একজন সুদর্শন ইজরাইলীয়। জন্ম ১৯৪৬-এর ২০ ডিসেম্বর, তেল আভিভ-এ। ১৮ বছর বয়সে প্রথমে ইজরাইল ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে গুপ্তচর হিসেবে এবং পরে প্যারাসুট-সেনা বিভাগে যোগ দেন। ১৯৬৮-তে সেনাবাহিনী ছেড়ে জাদুর খেলাকে পেশা করেন। সহকারী হন শিমসন শট্টাং, সংক্ষেপে শিপি। বড় বড় পার্টিতে ওঁরা দেখাতে শুরু করলেন অতীন্দ্রিয় টেলিপ্যাথির ক্ষমতা। একজনের চোখ বাঁধা থাকে। অন্যজন দর্শকদের এক একজনের কাছ থেকে এক একটা জিনিস নিয়ে তুলে ধরতে তাকেন। বাঁধা চোখের কাছ থেকে আসতে থাকে সঠিক বর্ণনা। এদিকে জাদুর অপব্যবহারের অভিযোগ লণ্ডন ম্যাজিক সার্কেলের সদস্য পদ বাতিল হয়।

১৯৭১-এ ইউরির জীবনে এলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানের দরবারে অতীন্দ্রিয় শক্তির অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ হঃ অ্যানড্রিজা পুহারিক। ডঃ পুহারিক ইউরি এ শিপিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে এলেন। ডঃ পুহারিক অর্থ, প্রচার ও বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ইউরিকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাধর মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার কাজে লেগে পড়লেন। প্রচুর দূরদর্শন অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন ইউরি। ডঃ পুহারিক ইউরির অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার ওপর পরীক্ষা ও গবেষণা চালাবার জন্য কয়েকজন প্যারাসাইকোলজিস্টদের সহায়তায় ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত বিজ্ঞান গবেষণাগার SRI বা স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। SRI অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন সংস্থার হয়ে গবেষণার কাজ করে বা গবেষণা-কাজে সাহায্য করে থাকে। গেলারের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দাবির ওপর পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব নিলেন চুক্তিকারীদের অন্যতম দুই প্যারাসাইকোলজিস্ট ডঃ হ্যারল্ড ই পুটহফ এবং ডঃ রাসেল টার্গ। কি সুন্দর ব্যবস্থা অতীন্দ্রিয়তাকে যাঁরা বিজ্ঞানের মোড়কে মুড়তে চান তাঁরাই হলেন ইউরির পরীক্ষক। ডঃ পুটহফ এবং ডঃ টার্গ দুজনেই লেজাররশ্মি বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী। ফলে পরীক্ষার শেষে ইউরিও প্রচার পেয়েছিলেন—দুই বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের দ্বারা পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞান গবেষণাগারে ইউরির অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা প্রমাণিত। পরীক্ষাটি নেওয়া হয়েছিল ১৯৭২-এর ডিসেম্বরে।

কিন্তু বাস্তবিকই কি এই পরীক্ষায় ইউরি পুরোপুরি সফলতা পেয়েছিলেন? বেশিরভাগ পত্র-পত্রিকা ও প্রচারমাধ্যমগুলো পরীক্ষা সংক্রান্ত খবরগুলো ছাঁটকাট করে যা প্রকাশ করেছে তাতে সত্যির চেয়ে মিথ্যার পরিমাণ ছিল বেশি। অনেক পত্র-পত্রিকাই অবশ্য ছাঁট-কাটের ব্যাপারে দায়ী নয়। তাদের লেখক বা সাংবাদিকেরা খেটে সস্তায় খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে এখানে ওখানে প্রকাশিত বিকৃত খবরকেই টুকে মারতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলেছেন।

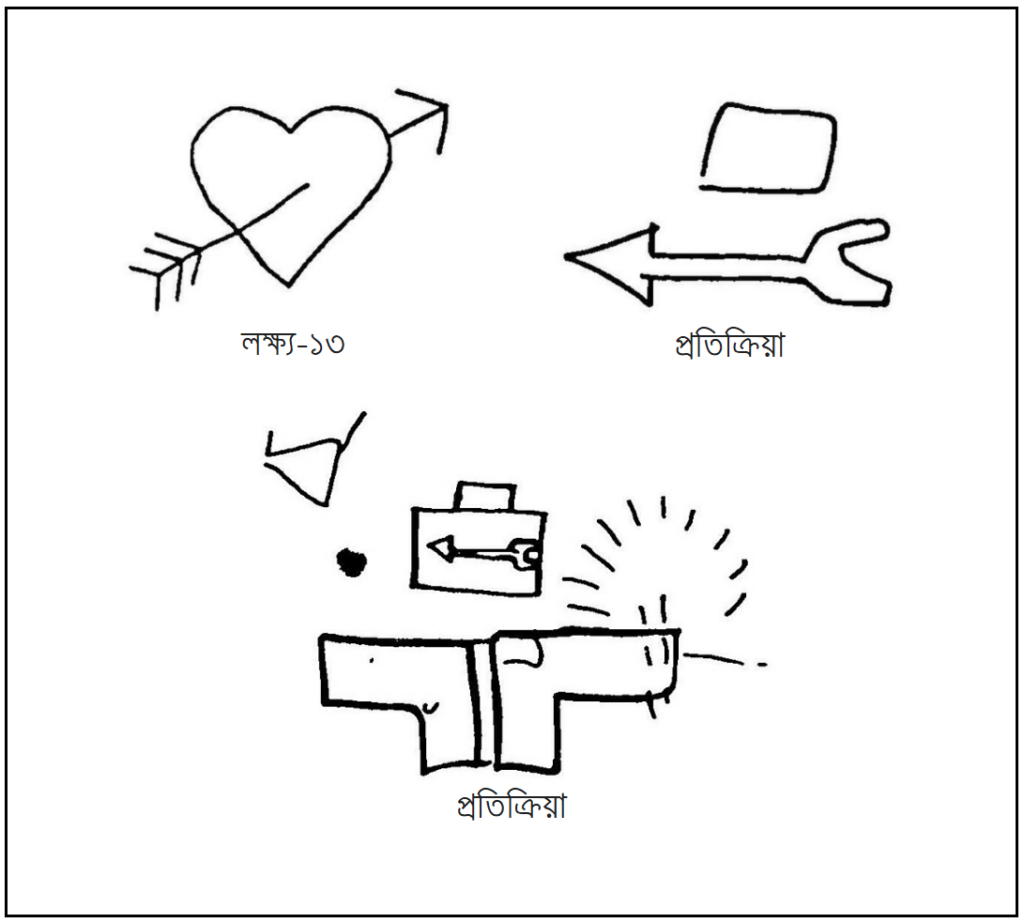

১৯৮৬-তে আমাদের ভারতের জনপ্রিয়তম দৈনিক পত্রিকায় ইউরির এই পরীক্ষা নিয়ে একটি বিশাল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে লেখা ছিল, “গেলারকে ইলেকট্রিকাল শিল্ডেড একটা ঘরের মধ্যে রাখা হল। ঘরের বাইরে অনেক দূর এস আর আই-এর পরীক্ষকগণ কতকগুলো ছবি আঁকলেন। গেলার মনঃসংযোগ করে ক্লেয়ারভয়েন্সেস কিংবা টেলিপ্যাথির সাহায্যে ছবিগুলো কাগজে আঁকলেন….” বাস্তব ঘটনার দিকে এবার চোখ ফেরানো যাক। পরীক্ষা চলে সাত দিন ধরে। ১০০টা ড্রইং বা ছবি এঁকে খামে বন্ধ করা হয়। গেলারকে রাখা হয় ইলেকট্রিক্যাল শিল্ডেড ঘরে। পরীক্ষকরা অন্য একটা ঘরে খামগুলো একটা একটা করে খুলে ভেতরের ছবিগুলো বাইরে রাখতে থাকেন। শিপিকে ছবিগুলো দেখানো হতে থাকে। শিপির মধ্যে দিয়েই নাকি ইউরির ছবি দেখা হয়ে যাচ্ছিল। ইউরি ৭ দিনে ১০০ ছবির মধ্যে মাত্র ১৩টি ছবি গ্রহণ করেন। পরে তার মধ্যেও তিনটি ছবিকে বাতিল করে দেন বা “Passed” বলে জানিয়ে দেন। খামে ১০টি কী ছবি ছিল তা বোঝাতে ইউরি ৬৫টির মতো ছবি আঁকেন। তার মধ্যে একটি মাত্র ছবির ক্ষেত্রে তিনি প্রায় পুরোপুরি সাফল্য পেয়েছিলেন।

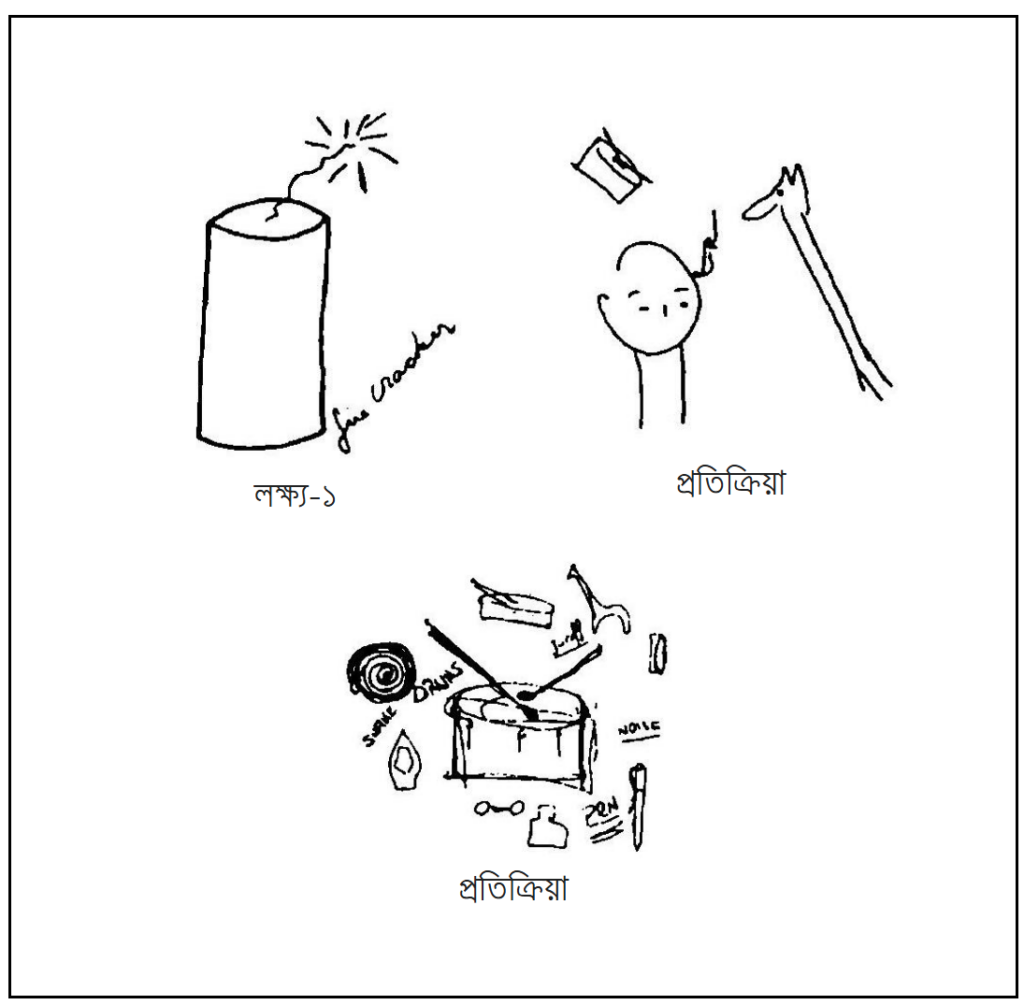

প্রথমে যে খামটি ইউরি বেছেছিলেন, তাতে ছিল ‘ফায়ার ক্র্যাকার’-এর ছবি। ইউরি, প্রথম দফায় তিনটি ছবি আঁকলেন। ১। ড্রাম, ২। মানুষের মাথা, ৩। জিরাফের মাথা। দ্বিতীয় দফায় আঁকলেন ৯টি ছবি। সাপ, জিরাফ, কলম, দোয়াত, চশমা, নিব, ড্রাম-বাজনা ইত্যাদি। অর্থাৎ ফায়ার ক্র্যাকার ছাড়া অনেক কিছুই।

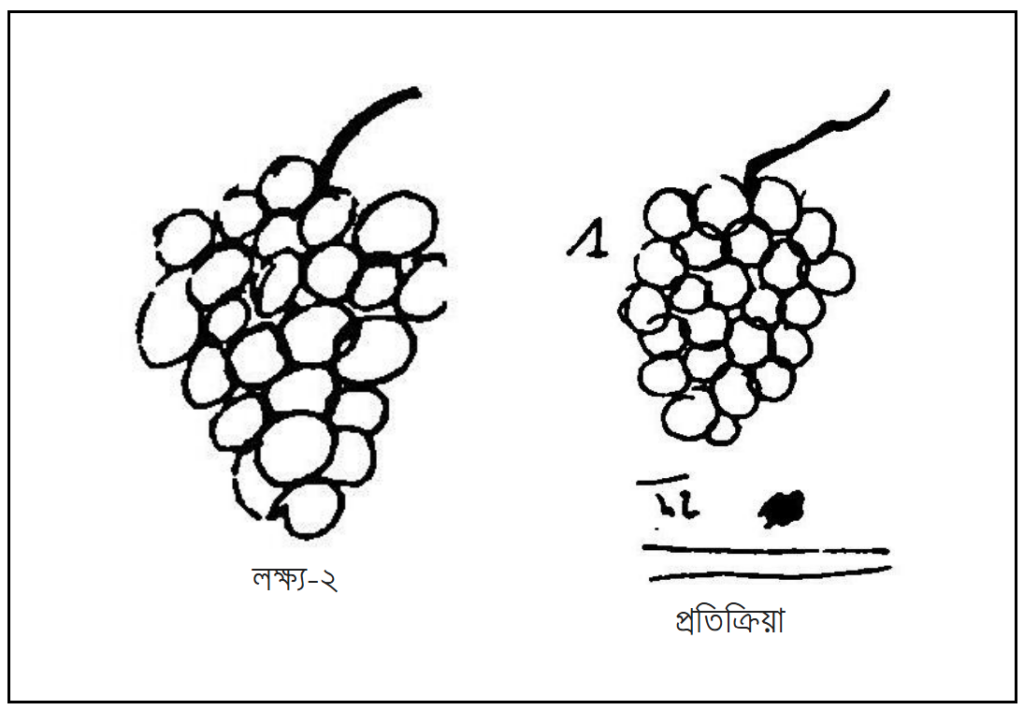

চিত্র-১

দ্বিতীয় খামটিতে ছিল আঙুরগুচ্ছ। ইউরির ছবিতেও আঙুরগুচ্ছ। এমনকি আঙুরের সংখ্যা পর্যন্ত ঠিক। তবু বলা যায়—ইউরি যথেষ্ট সফল। তবে আঙুরগুচ্ছের বিন্যাস ঠিক ছিল না। গুচ্ছের বোঁটার ছবি ঠিক আঁকতে পারেননি।

চিত্র-২

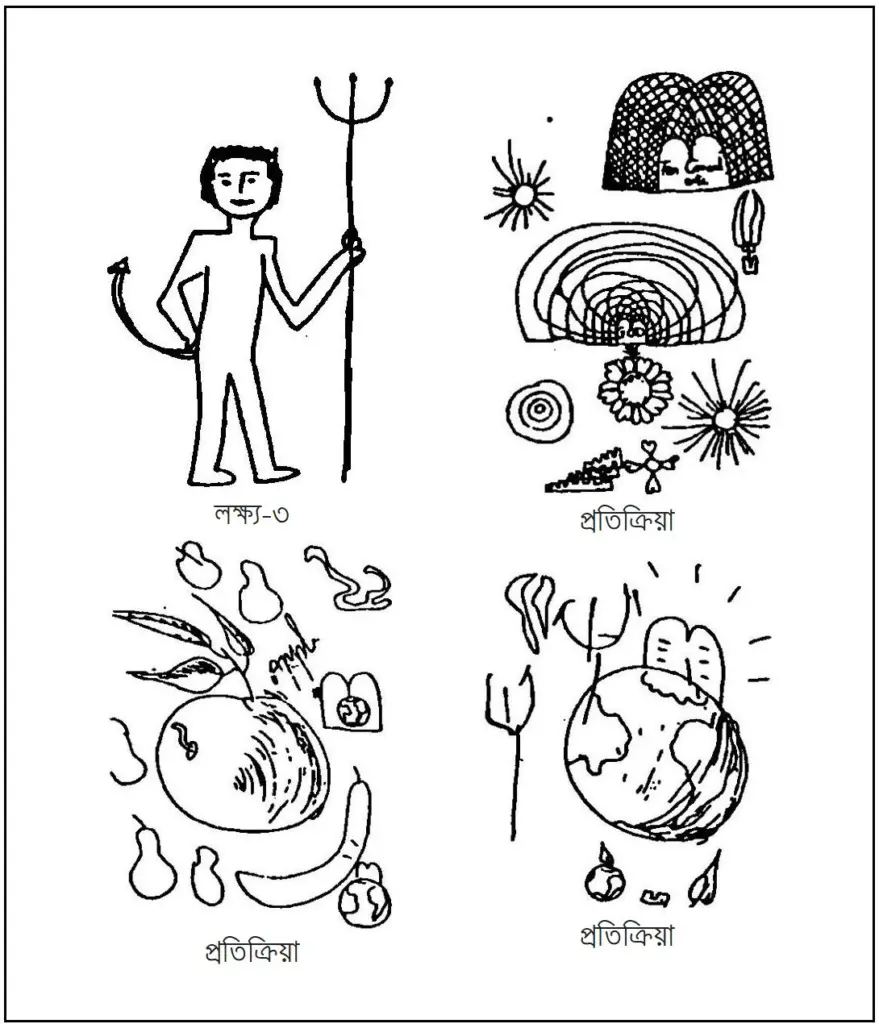

তৃতীয় খামে ছিল ‘DEVIL’-এর ছবি। তিন দফায় গোটা তিরিশেক ছবি এঁকেও ইউরি DEVIL-কে ধরতে পারেননি।

চিত্র-৩

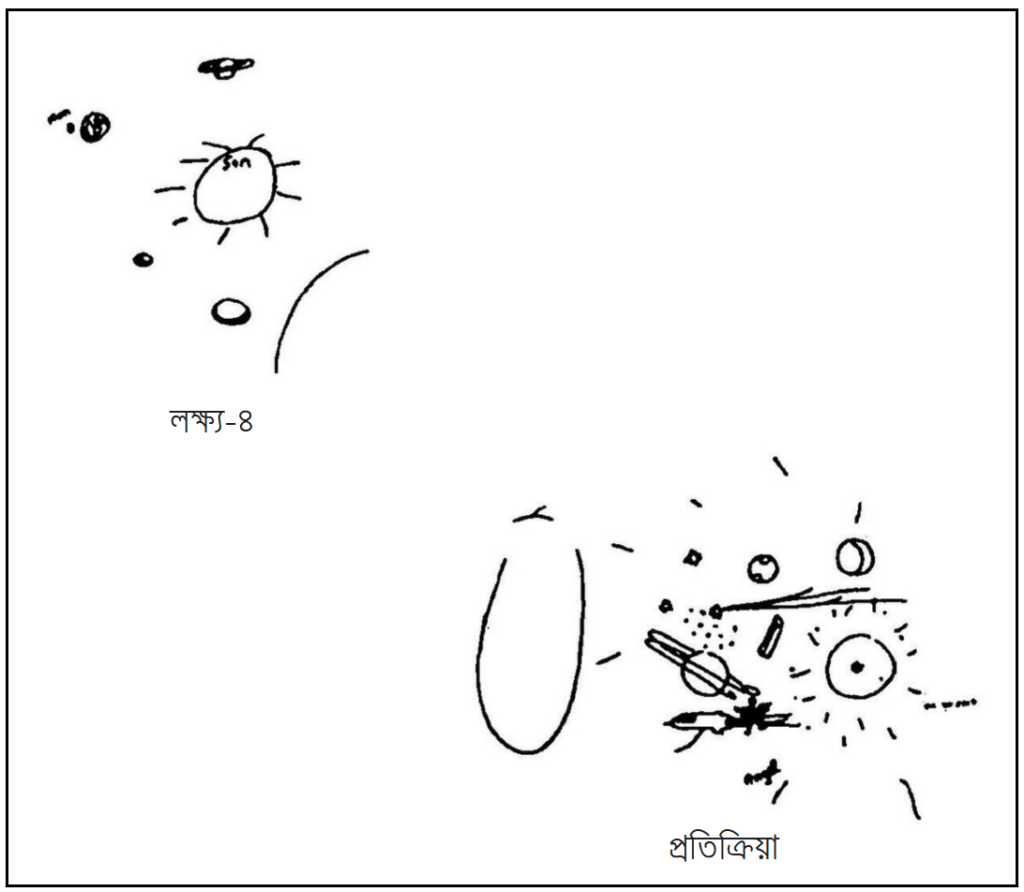

৪র্থ ছবিতে সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র, শনি ছাড়া আরও তিনটি গ্রহ ছিল। ইউরি আঁকলেন সূর্য, অনেক গ্রহ, ধূমকেতু, রকেট, ছায়াপথ ইত্যাদি। অর্থাৎ পুরোপুরি মিলল না।

চিত্র-৪

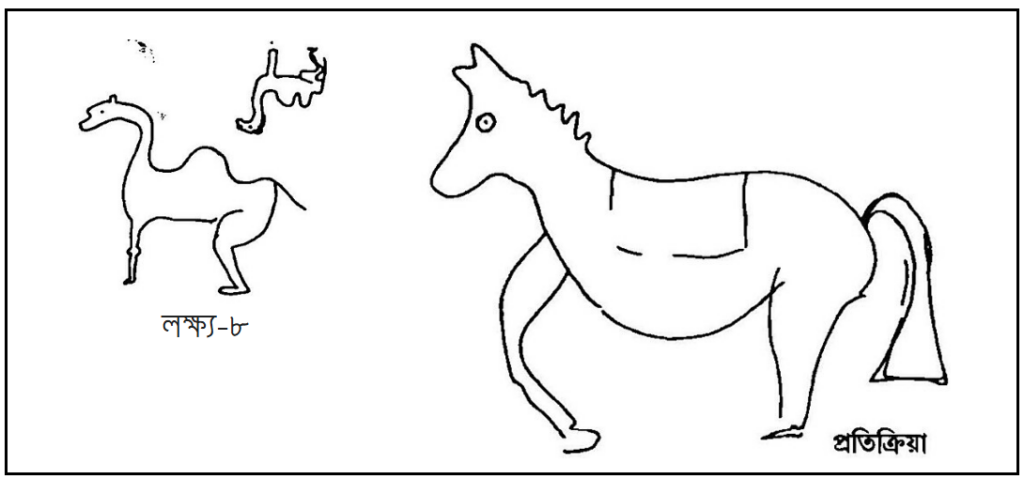

৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খামের ছবিগুলো ইউরি ‘Passed’ বলে জানিয়ে দেন। ৮ম খামে ছিল ২ টো উট। ইউরি আঁকলেন একটা ঘোড়া।

চিত্র-৮

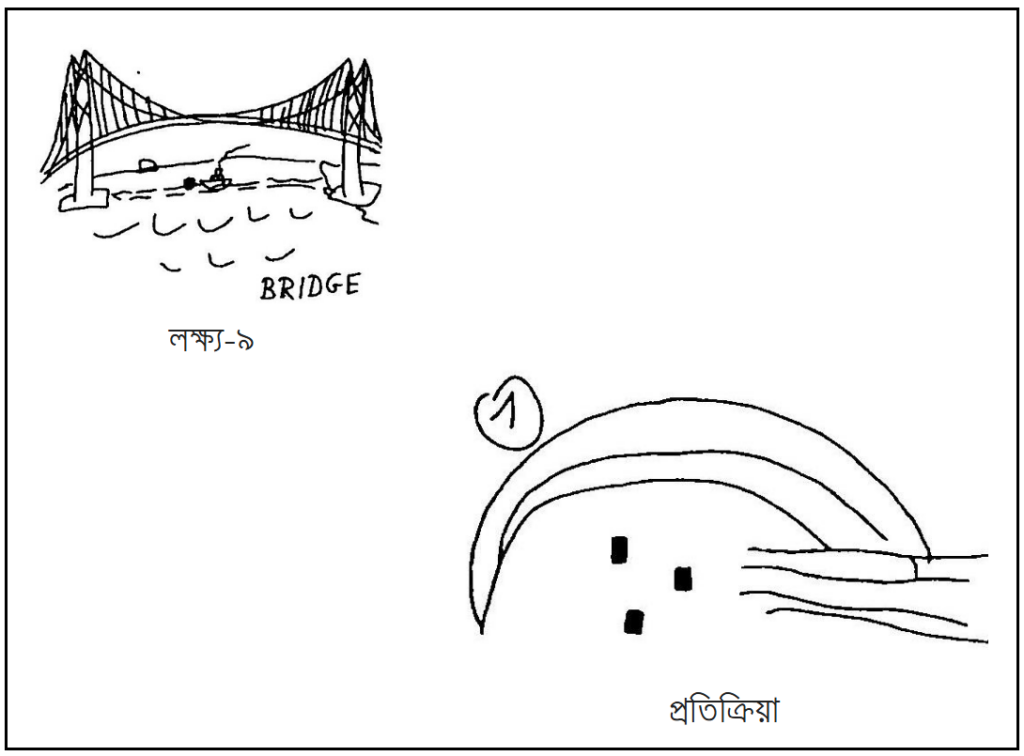

৯ম খামে ছিল বিশাল ব্রিজ, তলায় জাহাজ। ইউরির ছবিটা যে ঠিক কিসের তা বোঝা মুশকিল। কল্পনা বাড়িয়ে ওটাকে সাঁকো বলা যেতে পারে।

চিত্র-৯

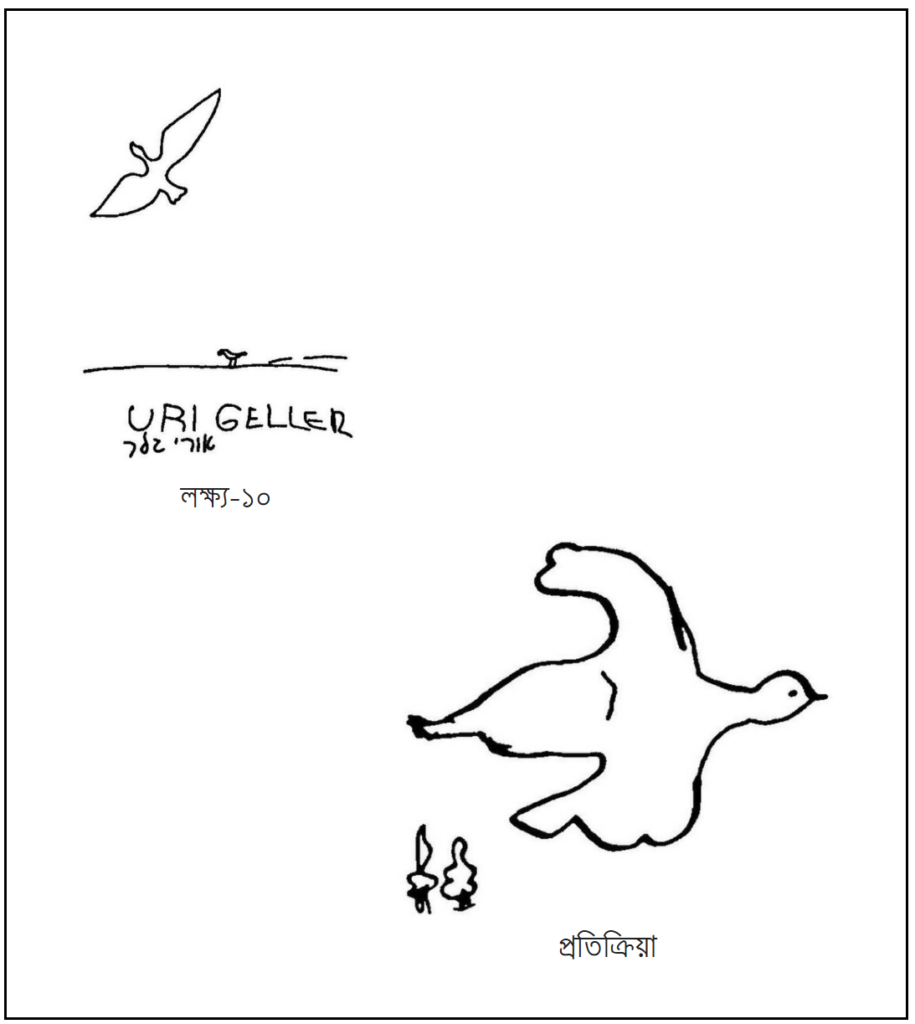

১০ম ছবিটি ছিল এক জোড়া পাখির, তলায় URI GELLER লেখা, ইউরি একটা পাখি আঁকলেন আর দুটো ইকরি-মিকড়ি।

চিত্র-১০

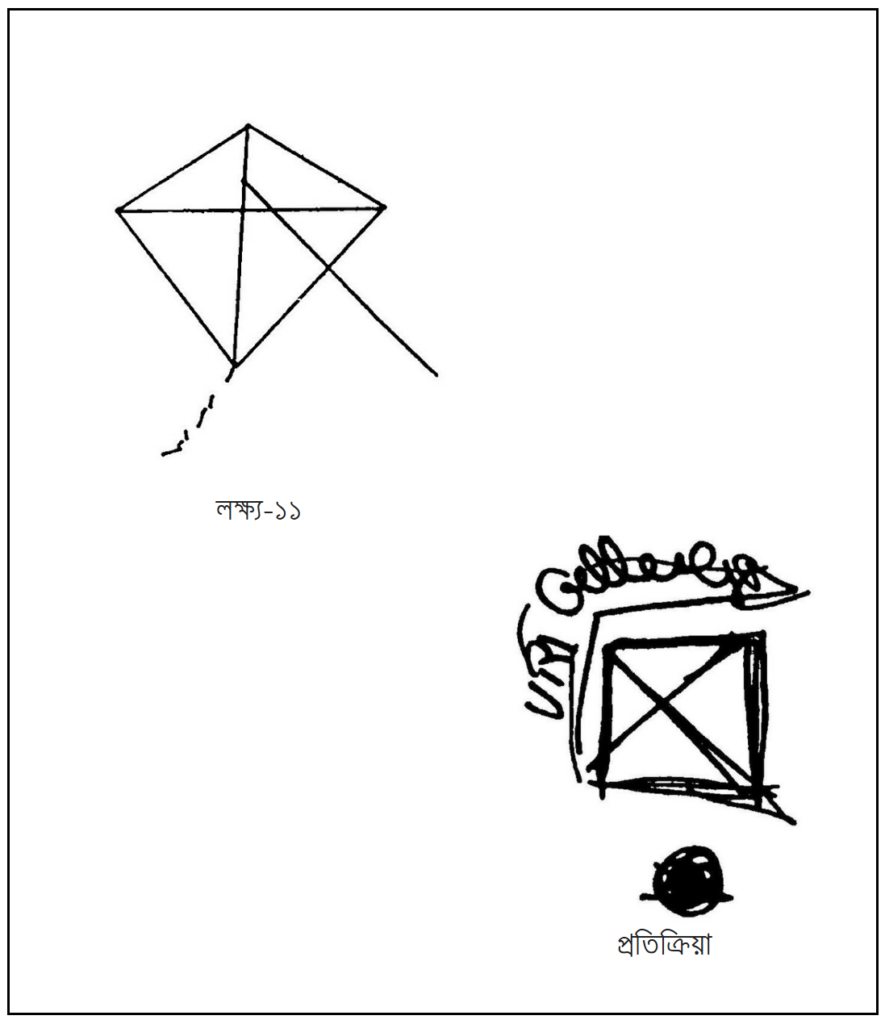

১১তম ছবিতে ঘুড়ি ছিল, ইউরি তাঁর আঁকায় বিষয়টা ধরতে পারলেও দুই ঘুড়িতে পার্থক্য ছিল অনেক।

চিত্র-১১

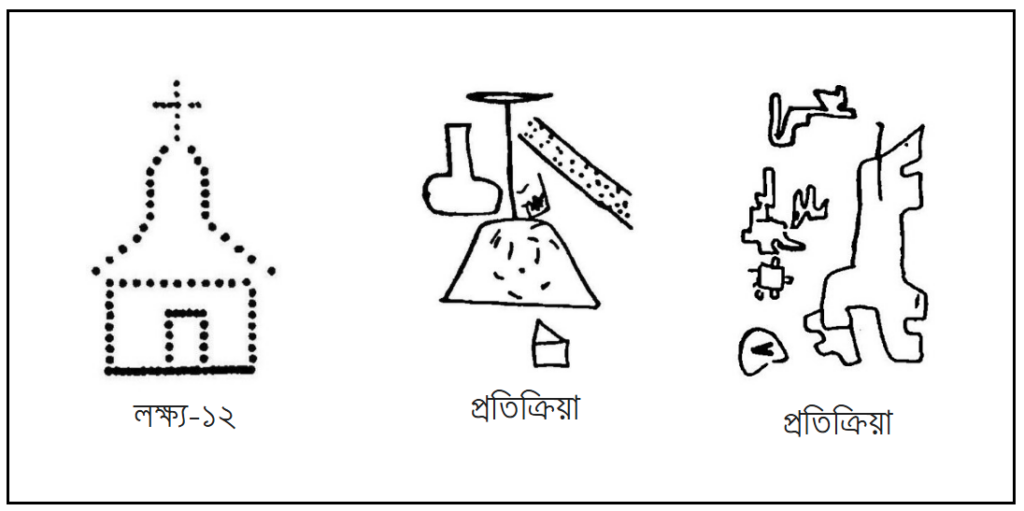

১২ নম্বর খামের গীর্জা আঁকতে গিয়ে ইউরি দু দফায় ১১/১২ ছবি আঁকলেন, কিন্তু তার কোনটির মধ্যেই গীর্জা ছিল না।

চিত্র-১২

১৩ নম্বর খামটি ছিল তীরবিদ্ধ হৃদয়ের ছবি। ইউরি প্রথম দফায় দেখিয়েছেন ২টি এবং দ্বিতীয় দফায় গোটা চারেক ছবি। যার কোনটিতেই তীরবিদ্ধ হৃদয় ছিল না।

চিত্র-১৩

দীর্ঘ এই পরীক্ষা গ্রহণের পর আমরা দেখলাম ১০০টি ছবির মধ্যে একটি মাত্র খামের ছবি ইউরি প্রায় ঠিক আঁকলেন। পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিখ্যাত গবেষণার, পরীক্ষক হিসেবে বিজ্ঞানী, দর্শক হিসেবে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম প্রতিনিধি ইত্যাদির জন্য বিশাল অর্থব্যয়ের পর যা হলো তাকে গোদা বাংলায় বলে—‘পর্বতের মুষিক প্রসব।’ সত্যিই ইউরির পরীক্ষার ফল বিস্ময়কর!

একশোটির মধ্যে দশটি খামের ছবি ইউরি ঠিক এঁকেছিলেন, সে তো আগেই বলেছি। বাকি ন’টির মধ্যে একটু দৃষ্টি ফেরানো যাক। ওই ন’টি খামের ছবি শিপির দৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেখে আঁকতে ইউরির প্রায় ৬৪টি ড্রইং-এর সাহায্য নিতে হয়েছিল। কয়েকটি ক্ষেত্রে খামের ছবি ও ইউরির ছবির মধ্যে ছিল একটু-আধটু মিল। গরমিলও কম ছিল না। শিল্পী যদি গেলারকে সংকেত পাঠিয়ে খামের ছবিগুলোর বিষয়ে কোনও তথ্য পাঠিয়ে থাকেন তবে কিছু কিছু ছবির মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। উদাহরণ হিসেবে ধরা গেল শিপি বিভিন্ন সংকেতের সাহায্যে বোঝালেন সৌরমণ্ডল, পাখি, ব্রিজ, ঘুড়ি, তীর ইত্যাদি। গেলার সংকেত উদ্ধারে সমর্থ হলেন। এইসব ক্ষেত্রে গেলার নিশ্চয়ই সৌরমণ্ডল, পাখি, ব্রিজ, ঘুড়ি, তীরের ছবিই আঁকবেন। অতএব খামের ও গেলারের ছবির মধ্যে মোটামুটি একটা সাধারণ মিলও খুঁজে পাওয়া যাবে।

কিন্তু বাস্তবিকই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় শিল্পীর দৃষ্টির মধ্য দিয়ে গেলার যদি ছবিগুলি দেখতেই পেতেন, তবে খামের ছবি ও ইউরির ছবির মধ্যে এত বেশি অসংগতি দেখা যেত না।

এই প্রসঙ্গে একটি খবর জানানো খুবই প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি। বধিরদের শোনার জন্য একটি ছোট্ট যন্ত্রের পেটেণ্ট করানো আছে ইউরির গডফাদার ডঃ পুহারিক-এর নামে। একটি দাঁত তুলে সেই জায়গায় যন্ত্রটি বসানো হয়। যন্ত্রটি বাইরে থেকে পাঠানো তড়িৎ চুম্বকীয় সংকেত ধরে, শ্রবণযোগ্য তরঙ্গে পরিণত করে, দাঁতের প্রান্তভাগের স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কের উদ্দেশ্যে তড়িৎ সংকেত পাঠায়। ফলে কানের সাহায্য ছাড়াই শোনা যায়।

গেলারের এই ধরনের যন্ত্রের সাহায্য নেবার সুযোগ ছিল। শিপিরও সুযোগ ছিল দেহের কোথাও প্রেরকযন্ত্র লুকিয়ে রাখার। তাই গেলার, শিপিসহ তাঁদের সম্ভাব্য প্রতিটি সহযোগিদের ব্যাপক তল্লাশি নেওয়া নিরপেক্ষ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য একান্তই অপরিহার্য ছিল। সাংবাদিকদের কাছ থেকে তল্লাশির প্রস্তাব আসা সত্ত্বেও পরীক্ষা পরিচালন কর্তৃপক্ষ সেই প্রস্তাব সরাসরি বাতিল করে দেন। অতএব বলতেই পারি ইউরির সংকেত গ্রহণের সুযোগ ছিল।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাগুলো দারুণ সোরগোল তুলে জানিয়েছে—ইলেকট্রিকালি শিল্ডের ঘরে কোনওভাবেই কোনও সঙ্কেত পাঠানো সম্ভব ছিল না। তাই তল্লাশি বাতিল হয়েছে। বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলে। S.R.I. রিপোর্ট আমি পড়েছি। তাতে স্পষ্টতই বলা আছে “in certain circumstances, significiant information transmission can take place under shielded conditions.” অর্থাৎ সঙ্কেত প্রেরণ সম্ভব ছিল।

‘নেচার’ পত্রিকায় গেলারের উপর প্রকাশিত এই রিপোর্টটি তৈরি করেছিলেন ডঃ পুটহফ এবং ডঃ টার্গ। লেখাটি প্রকাশের আগে ‘নেচার’ কর্তৃপক্ষ তিনজন বিজ্ঞানীকে লেখাটি পড়তে দেন এবং মতামত চান। একজন জানান, লেখাটি কিছুতেই প্রকাশ করা উচিত নয়। দ্বিতীয় জন জানান, লেখাটিতে এমন কিছুই পাননি যাতে ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ জাতীয় কোনও মন্তব্য করতে পারেন। তৃতীয় জন জানান, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এবং ‘নেচার’ পত্রিকার তরফ থেকে কোনও দায়িত্ব না নিয়ে প্রবন্ধটি প্রকাশ করা যেতে পারে।

S.R.I. পরীক্ষা গ্রহণের প্রায় দু-বছর পরে ‘নেচার’ রিপোর্টটি প্রকাশ করে, সঙ্গে ছিল এক দীর্ঘ সম্পাদকীয়। সম্পাদকীয় বক্তব্যে এ কথা স্পষ্টই বলে দেওয়া ছিল, “Publishing in a scientific journal is not a process of receiving a seal of approval.” অর্থাৎ, বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকায় কোনও কিছু প্রকাশিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, স্বীকৃতি পাওয়া গেল।

এর পরেও কি বলা চলে—ইউরির অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা বিজ্ঞানের দরবারে প্রতিষ্ঠিত?

আই আই টি-তে টেলিপ্যাথি দেখালেন দীপক রাও

দীপক রাওয়ের খবরটা প্রথম পাই মে ২০০১-এ। দীপক রাওয়ের নাকি অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা আছে। ‘টেলিপ্যাথি’ করার ও ধরার ক্ষমতা আছে। “এ সবই দীপকের ফাঁকা দাবি”—এমন বলে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। কারণ দীপক ইতিমধ্যেই তাঁর শক্তির প্রমাণ দিয়েছেন। তাও আবার যে সে জায়গায় নয়। আই আই টি বোম্বাই (মুম্বাই নয়) ও আই আই টি খড়্গপুরে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন-গবেষণার ক্রিম দুটি জায়গায়। প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন অধ্যাপক, ছাত্র ও কর্মীরা। চোখের সামনে যা দেখেছেন, তাতে তারা অভিভূত হয়েছেন, আপ্লুত হয়েছেন। দরাজ মনে উল্লসিত প্রশংসা করছেন।

কী অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন—পরে আসছি। তার আগে বরং দীপক এ আসি। দীপক মুম্বাইবাসী। অত্যন্ত স্মার্ট, ফর্সা, টিপটপ। দীপকের নিজস্ব একটি বিজ্ঞাপন সংস্থা আছে। দীপকের কাজে সহযোগিতা করেন স্ত্রী। ছোটো-খাটো, ফর্সা, সুন্দরী।

দীপকের স্পষ্ট দাবি, তিনি যা দেখান, তা কোনও ‘জাদু কা খেল’ নয়। নির্ভেজাল অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োগ। ই.এস.পি বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অস্তিত্ব যে সত্যিই আছে— এটা প্রমাণ করার ঠিক জায়গা মনে করেই তাঁর আই আই টি পরিভ্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ। কিছু পেশাদার অবিশ্বাসীরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চান ই.এস.পি-র (Extra-sensory perception) মতো বিষয়কে। এইসব পেশাদার অবিশ্বাসীরা আবার নিজেদের পরিচয় দেন ‘যুক্তিবাদী’ বলে। কিন্তু মজার কথা হল সাইকোলজির-ই একটি শাখা প্যারাসাইকোলজির চর্চার বিষয়ই হল ই.এস.পি।

এমন কথা শুধু যে দীপক রাও বলেন, তা কিন্তু নয়।

দীপক টেলিপ্যাথির অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিলেন। ঠিক কী কী ঘটিয়েছিলেন, আমি দেখিনি। তবে শুনেছি। আই আই টি খড়্গপুরের কম্পিউটর সায়েন্স-এর ছাত্র বিকাশ বাড়ই-এর কাছে ঘটনার বর্ণনা শুনেছি। বিকাশ আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য। তবে ওর বর্ণনাতে কিছু ফাঁক ছিল। অভিজ্ঞতার অভাবে এই ফাঁক। এও ঠিক— অভিজ্ঞতা নিয়ে কেউ জন্মায় না। অলৌকিক বিষয়ে সত্যানুন্ধানের ক্ষেত্রে বিকাশের বিশালভাবে বিকাশ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে— আমার বোধ এ’কথাই বলে।

দীপক রাও ও শ্রীমতী রাওয়ের টেলিপ্যাথি

শ্রী ও শ্রীমতী রাও আই আই টি ক্যাম্পাসে যে টেলিপ্যাথি করে দেখিয়েছিলেন, তা দেখার সুযোগ আমার হয়নি। আমি শুনেছি। এও শুনেছি—শ্রী ও শ্রীমতী ‘রাওয়ের প্রোগ্রামের ভিডিও ফোটো তোলা হয়েছিল। তুলেছিল আই আই টি কর্তৃপক্ষ। শ্রীরাও যাওয়ার সময় ভিডিও ক্যাসেটটা নিয়ে যান। বলেন— কপি করে পাঠিয়ে দেবেন। আজ পর্যন্ত পাঠাননি। সম্ভবত বার বার ক্যাসেটটি দেখে আই আই টি’র কেউ শ্রীরাওয়ের আসল রহস্য ধরে ফেলতে পারেন, এই ভয়ে ক্যাসেট পাঠাননি।

স্টেজে ছিলেন শ্রীমতী রাও। মুখ দর্শকদের দিকে ফেরানো। চোখ বাঁধা। এক হাতে রাইটিং প্যাড, অন্য হাতে পেনসিল।

দর্শকদের মধ্যে একজনকে এগিয়ে আসতে বললেন শ্রীরাও। একজন এলেন। তাঁর হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়ে বললেন, ১ থেকে ৯৯-এর মধ্যে যে কোনো সংখ্যা কাগজটায় লিখুন। দেখবেন, আর কেউ যেন না দেখেন।

এগিয়ে আসা দর্শকটি সংখ্যা লিখলেন। শ্রীরাওয়ের নির্দেশমত কাগজটা ভাঁজ করলেন। টেবিলের ওপর রাখলেন। টেবিলটা ছিল স্টেজের এক কোণে।

শ্রীরাও এবার অনুরোধ করলেন, আপনি যে সংখ্যাটা লিখেছেন, সেটা ভাবতে থাকুন। আমি আপনার চিন্তার তরঙ্গ ধরার চেষ্টা করব। আমার চিন্তার তরঙ্গ ধরার চেষ্টা করবেন আমার স্ত্রী। আলো এবং শব্দের যেমন তরঙ্গ আছে, তেমন-ই চিন্তারও তরঙ্গ আছে। এই চিন্তা তরঙ্গকে ধরার নামই ‘টেলিপ্যাথি’। আপনারা এখন দেখবেন টেলিপ্যাথির প্র্যাকটিক্যাল ডেমোনস্ট্রেশন।

দু-তিন মিনিট পার হতেই দেখা গেল শ্রীমতী রাও তাঁর রাইটিং প্যাডে খস্খস্ করে সংখ্যাটা লিখে পেনসিলটা হাত থেকে মঞ্চে ফেলে দিলেন। পেনসিল পড়ার আওয়াজ শুনে শ্রীরাও চমকালেন। একজন দর্শককে ডাকলেন। অনুরোধ করলেন, মঞ্চের টেবিলে রাখা কাগজটা তুলে সংখ্যাটা উচ্চকণ্ঠে পড়তে। সংখ্যাটা পড়লেন। দর্শকরা শুনলেন।

“এই সংখ্যাটাই লিখেছিলেন তো? নাকি কাগজ পালটে গেছে?’ শ্রীরাও জিজ্ঞেস করলেন। যিনি লিখেছিলেন তিনি জানালেন, এই সংখ্যাটিই লিখেছিলেন।

যিনি উচ্চকণ্ঠে কাগজের সংখ্যাটি পড়েছিলেন তাঁকে শ্রীরাও অনুরোধ করলেন, “কাইণ্ডলি দেখুন তো মিসেস রাও কত লিখেছেন?”

ভদ্রলোক গেলেন। শ্রীমতী রাওয়ের হাত থেকে রাইটিং প্যাডটি নিলেন। সংখ্যাটি জোরে পড়লেন। অবাক কাণ্ড! এই সংখ্যাটিই আমন্ত্রিত দর্শক লিখেছিলেন।

“প্যাডের অন্য পৃষ্ঠাগুলো কাইণ্ডলি দেখুন। সেখানে আবার আরও নানা সংখ্যা লেখা নেই তো?” শ্রীরাও বললেন।

“না। আর কিছুই লেখা নেই। সব পৃষ্ঠাই সাদা।”

উ-ফ্ কী সাংঘাতিক ব্যাপার বলুন তো? ভাবা যায়? শ্রীরাওকে কাজে লাগিয়ে পাক প্রেসিডেণ্ট মুশারফের সব চিন্তা ধরে নেবার সুযোগ কী বোকার মতো ছেড়ে দেবেন আডবানি? চলচ্চিত্র উৎসবে অপ্সরাদের দেখে আমাদের সংস্কৃতিবান মন্ত্রীরা কতটা হিজিবিজি নীল-চিন্তায় ব্যস্ত—সে’সব চিন্তা ধরে লিখলে ছাপার জন্য অনেক বিদেশি ট্যাবলয়েট পত্রিকা পাঁচ-দশ লাখ ডলার ইউরো বা পাউণ্ড অ্যাডভান্স ধরাবার জন্য হুড়োহুড়ি ফেলে দেবে—গ্যারাণ্টি। রাতারাতি টেলিপ্যাথির প্রতিষ্ঠা—ভাবা যায়? শ্রীরাও কেন যে এত কিছু ভেবেও এসব ব্যাপারে নিয়ে ভাবেননি, সত্যিই অবাক কাণ্ড! তঁর টেলিপ্যাথির এমন বিশাল প্রতিভা শতরূপে প্রস্ফুটিত হোক!

জড় পর্দাথের উপর মানসিক শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতাকেও দারুণভাবে ভাঙানো যায়। শত্রুপক্ষের সফেস্টিকেটেড যুদ্ধাস্ত্রগুলো অকেজো করতে তাদের কম্পিউটার ব্যবস্থায় গোলমাল পাকিয়ে দিলেই কেল্লা ফতে। ভাবা যায় কী অসাধারণ অস্ত্র আমাদের ভারতীয়দের হাতে আছে। শুধু কাশ্মীর কেন, গোটা পৃথিবীকে দখল করার মতো ক্ষমতা আমাদের আছে। অথচ আমরা তা কাজে লাগাচ্ছি না।

যাঁরা সাইকোকাইনেসিস (জড় পদাথের উপর মানসিক শক্তি প্রয়োগ) ও টোলিপ্যাথির পক্ষে গল্প বানাব, তাঁরাও কিন্তু কখনই এইসব হিজিবিজিতে বিশ্বাস করেন না। করলে এ’সব শক্তিকে দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে কেন সোচ্চার নন?

যাক গে ও’সব ঢপের বিশ্বাসের কথা। আসুন আমরা যুক্তির আলোয় বিষয়টিকে ফিরে দেখি।

‘থট্ ওয়েভ’ বা চিন্তার তরঙ্গের বাস্তব অস্তিত্ব নেই। সুতরাং থট্ ওয়েভ ধরা বা টেলিপ্যাথি ব্যাপারটাই স্রেফ টুপি পরানো ব্যাপার। প্রশ্ন উঠতেই পারে— টেলিপ্যাথি যদি লোকঠকানো ব্যাপার-ই হয়, তবে ঘটনাটা ঘটলো কী করে?

কৌশল: আমি নিজের চোখে শ্রী ও শ্রীমতী রাওয়ের ওই টেলিপ্যাথি দেখিনি। বিকাশ বাড়ুইয়ের কাছে যা শুনেছি, তাতে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তাই সুনির্দিষ্টভাবে কৌশলটি বলতে পারছি না। তবে সম্ভাব্য কৌশল এখানে তুলে দিচ্ছি। এভাবে অবশ্যই একই ঘটনা ঘটানো যাবে।

শ্রীমতী রাও যে হাতে রাইটিং প্যাড ধরেছিলেন, সেই হাতের বুড়ো আঙুলের নখের খাঁজে আটকানো ছিল একটা ‘নেইল-রাইটার’। জাদুর সাজ-সরঞ্জাম যাঁরা বিক্রি করেন, তাঁদের কাছে খোঁজ করলেই ‘নেইল-রাইটার’ পাবেন। নখের খাঁজে ঢুকিয়ে দিলে সুন্দরভাবে আটকে থাকে। বাইরে দেখা দেখা যায় না। ‘নেইল-রাইটার’-এ থাকে একটা ছোট্ট হোল্ডার। দৈর্ঘে দু থেকে তিন মিলিমিটার। হোল্ডারে গুঁজে দিতে হয় সরু পেনসিল-সীস। এই সীস ‘নেইল রাইটার’-এর সঙ্গে পাওয়া যায়। আলাদা কিনতে চাইলে তাও মিলবে।

শ্রীমতী রাও প্যাডে পেনসিল দিয়ে লেখার ভান করেছিলেন। আসলে কিছুই লেখেননি। তারপর পেনসিলটা ফেলে দিলেন। দর্শকরা ভাবলেন—উনি লিখলেন এবং তারপর পেনসিল ফেলে দিলেন। সংখ্যাটি উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হওয়ার পর বাঁ হাতে ধরা রাইটিং প্যাডের পৃষ্ঠায় বাঁ হাতের আঙুল নাড়িয়ে লিখে ফেললেন সংখ্যাটি। বুড়ো আঙুলের খাঁজের ‘নেইল রাইটার’ দিয়েই যে লিখলেন, এটা এতক্ষণ আপনারা সব্বাই বুঝে গেছেন।

শেষে শ্রী ও শ্রীমতী রাওয়ের কাছে একটি বিনীত চ্যালেঞ্জ—আমার মুখোমুখি হবেন নাকি আপনাদের টেলিপ্যাথি ক্ষমতা নিয়ে?

ডঃ নীলাঞ্জনা সান্যাল-কে বিনীত অনুরোেধ— প্যারাসাইকোলজির অস্তিত্ব প্রমাণ করতে আমার ও আমাদের সমিতির চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করুন। হাতে কলমে প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ থাকতে ‘মুখে’ কেন?

তবু প্রমাণ করা যায় টেলিপ্যাথি আছে

টেলিপ্যাথি যে সত্যি আছে তারই এক উদাহরণ দিয়েছিলাম আমার অগ্রজপ্রতিম এক বিখ্যাত ডাক্তারের কাছে। তাঁকে বলেছিলাম, “দেখুন, আমরা টেলিপ্যাথির অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। অথচ পরামনোবিদরা বলেন—একজন যদি কোনও কিছু গভীরভাবে ভাবতে থাকেন এবং আর একজন যদি তাঁর সেই ভাবনার হদিস পেতে গভীরভাবে মনঃসংযোগ করেন, চিন্তার হদিস পাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব। আসুন, আমরা পরামনোবিজ্ঞানীদের কথাটা এক-কথায় বাতিল না করে এই বিষয়ে একটা পরীক্ষা করি।”

—“কী ভাবে করবে?” শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বললেন।

—“এক কাজ করি। সূর্যের রশ্মির তো সাতটা রঙ, বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল আমি এগুলোর মধ্যেই একটা রঙ ভাবছি। আপনিও গভীরভাবে মনঃসংযোগ করে অনুভব করার চেষ্টা করুন তো, আমি কোন রঙ ভাবছি?”

“তার মানে তুমি বলছ, আমি গভীরভাবে চিন্তা করলে তুমি কি ভাবছ, তা ধরে ফেলতে পারব?”

—“আমি আদৌ তা-বলিনি। আমি বলেছি—পরামনোবিদ্রা এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। আমরা খুব সিরিয়াসলি এটা নিয়ে পরীক্ষা চালাতে চাই। দেখতে চাই এর মধ্যে কোনও সত্য আছে কিনা?” আমি বললাম।

—“কিন্তু আমাদের দু’জনের মধ্যে যদি একজন মিথ্যে বলি, তাহলেই তো রঙ মিলে যাবে। অতএব রঙ মিললেই প্রমাণ হবে না টেলিপ্যাথি আছে।”

আমি বললাম, “বেশ তো, যে রঙটা ভাবব তার নাম একটুকরো কাগজে লিখে পকেটে রেখে দিচ্ছি। আপনি একাগ্রভাবে চিন্তা করার পর যে রঙটা অনুভব করবেন সেই রঙটার নাম বলবেন। আমি পকেট থেকে কাগজটা বের করব। একই কথা লেখা থাকলে টেলিপ্যাথি নিয়ে আরও কিছু পরীক্ষা চালানো যাবে।”

একটুকরো কাগজে রঙের নাম লিখে বুক পকেটে রেখে দুজনে এবার চোখ বুজে মনঃসংযোগের চেষ্টা করতে লাগলাম। একসময় শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বললেন, “হলদে।”

বললাম, “ঠিক বলেছেন, হলদেই ভেবেছিলাম।” পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বার করলাম। লেখা রয়েছে “হলদে।”

পরীক্ষার ফল দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন প্রবীণ ডাক্তার। আরও কয়েকবার আমরা পরীক্ষা চালালাম। প্রতিবারই আমি সূর্যের সাতটা রঙের কোনও একটা রঙ কাগজে লিখে পকেটে রাখছি এবং প্রতিবারই উনি কিছুক্ষণ চিন্তার পর সেই রঙটারই উল্লেখ করছেন। যখন ডাক্তারবাবু সিদ্ধান্তে এলেন যে—টেলিপ্যাথির অস্তিত্ব বাস্তবে রয়েছে, ঠিক তখনই আমি মুখ খুললাম। বললাম, “আমাকে ক্ষমা করবেন। প্রতিবারই আপনাকে আমি ঠকিয়েছি।”

এবার কিন্তু ডাক্তারবাবু আমার কথায় বিশ্বাস করলেন না। স্পষ্টতই বললেন—আমি অলৌকিকের বিরোধিতা করতে চাই বলেই টেলিপ্যাথির এই সফল পরীক্ষাকে এখন বুজরুকি বলে বাতিল করতে চাইছি।

শেষ পর্যন্ত আমার কৌশলটা ওঁর কাছে ফাঁস করতে হলো।

টেলিপ্যাথির এই পরীক্ষা শুরু করার আগেই আমার পকেটে ছ’টুকরো কাগজে বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ ও কমলা এই ছটি রঙ লিখে টুকরো কাগজগুলো ভাঁজ করে পর পর সাজিয়ে বুকপকেটে রেখে দিয়েছিলো। শেষ কাগজের টুকরো, যেটা ডাক্তারবাবুর সামনে নিলাম, সেটায় লিখেছিলাম লাল। ভাঁজ করে পকেটে রাখলাম। এবার আমার পকেটে সাতটি রঙই লেখা হয়েছে। ডাক্তারবাবু হলুদ বলতে আমি পকেটে আঙুল ঢুকিয়ে পরপর সাজানো অনুসারে হলুদ লেখাটা বার করে এনেছিলাম।

পরের বার হলুদ লেখাটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার একটা কাগজের টুকরোতে রঙের নাম লিখে যখন পকেটে ঢুকিয়েছিলাম, তখন ‘হলুদ’ লিখেছিলাম। সাতটি রঙের নামই পকেটে রাখতে হবে তো। আর রাখার সময় হলুদ-এর খোপেই কাগজটা রেখেছিলাম।

অনেকেই বিশ্বাস করেন তাঁদের মধ্যেও মাঝেমাঝে স্বতস্ফূর্তভাবে টেলিপ্যাথির ক্ষমতা প্রকাশিত হয়।

আমার এক অগ্রজপ্রতিম শুভানুধ্যায়ী একবার বিশেষ কাজে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। সেখানে থাকাকালীন হঠাৎ তাঁর ছেলের কথা ভেবে মনটা অস্থির হলো। ট্রাঙ্ককলে কলকাতার বাড়িতে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পারলেন না। তার দিন দু’য়েক পর কলকাতার বাড়ির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে সমর্থ হলেন। খবর পেলেন, ছেলেটি অসুস্থ।

বিদেশ-বিভুঁই-এ গিয়ে সন্তান ও পরিবার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যে কোনও মানুষের যে কোনও সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়াও কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। ফলে বিদেশে গিয়ে সন্তানকে নিয়ে চিন্তা এবং সন্তানের অসুস্থতার মধ্যে কোনও অলৌকিক কিছু আমি দেখতে পাইনি। এটা ঠিক, এই ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ছিল কম; কিন্তু এই কম সম্ভাবনার ঘটনাই সেদিন ঘটেছিল।

আমার শ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিটির জীবনে এই ধরনের চিন্তার সঙ্গে ঘটনার মিল ঘটেছে বার দু’য়েক। মেলেনি কত বার? হিসেব নেই। স্বভাবতই না মেলার সংখ্যাই ছিল অনেক বেশি। তবু না মেলা ঘটনাগুলো ভুলে গিয়ে উনি মাঝে-মাঝে ভাবেন, সেই মিলে যাওয়া ঘটনা দুটো বোধহয় টেলিপ্যাথি। আমরা যুক্তিবাদীরা একে বলি নেহাতই ‘চান্স’। না মিলতে মিলতে হঠাৎ মিলে যাওয়া ঘটনা। একটা লুডোর ছক্কাতে ছ’টা তল বা পিঠ রয়েছে। ছটা গোল দাগ আছে একটা পিঠে, আর পাঁচটা পিঠে আছে এক, দুই, তিন, চার ও পাঁচ। বেশ কয়েকবার ছক্কা চালতে চালতে, একবার নিশ্চয়ই ছক্কা পড়বে তা সে প্রথম বারেও পড়তে পারে, দশম বারেও পড়তে পারে। তেমনি আপনি বিভিন্ন সম্ভাব্য ঘটনার কথা চিন্তা করতে থাকলে এক আধবার অবশ্যই মিলবে।