অধ্যায়: আঠারো – জাতিস্মর তদন্ত

অধ্যায়: আঠারো

জাতিস্মর তদন্ত ১: দোলনচাপা

ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ান স্টিভেনসন তাঁর ‘কেসেস অব দ্য রিইকারনেশন টাইপ’ বইটির প্রথম খণ্ডে একটি বাঙালি মেয়ে দোলনচাপা মিত্র অনেকখানি জায়গা দখল করে রয়েছে। স্বামী লোকেশ্বরানন্দের ‘লাইফ আফটার ডেথ’ বইটিতেও রয়েছে দোলনচাঁপার উল্লেখ। ইতিপূর্বে দোলানচাঁপার জাতিস্মর ক্ষমতার কথা প্রকাশিত হয়েছে ভারতের জনপ্রিয় একটি দৈনিক পত্রিকাসহ আরও বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায়। ভারতবিখ্যাত পরামনোবিজ্ঞানী হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দোলনচাঁপার বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। দোলানচাঁপার জাতিস্মর হয়ে ওঠা নিয়ে আমিও দীর্ঘ অনুসন্ধান চালাই।

দোলনের জন্ম ১৯৬৭ সালের ৭ আগস্ট। বাবা মানিক মিত্র নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন-এর গ্রামসেবক ট্রেনিং সেণ্টারের লেকচারার। ১৯৭১-এর গ্রীষ্মের এক দুপুরে মা কণিকাদেবী দোলনর মুখ থেকে প্রথম জানতে পারেন, দোলন নাকি আগের জন্মে বর্ধমান শহরের এক ধনী পরিবারে বুল্টি নামের একটি ছেলে ছিল। মা ছিলেন সুন্দরী। নিজেদের মন্দির ছিল। বিরাট করে পুজো হতো। বাড়িতে ময়ূর ছিল, হরিণ ছিল। কলেজে পড়তে একবার অসুখ করে। মাথার পেছনে ব্যথা হতো। কলকাতার হাসপাতালে বহুদিন ছিল। ডাক্তাররা রোগ ধরতে পারেননি। ওই রোগই বুল্টি মারা যায়।

১৯৭১-এ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর নির্দেশে মানিকবাবু ও কণিকাদেবী দোলনকে নিয়ে বর্ধমানে যান। শহর ঘুরেও দোলন বুল্টির বাড়ি খুঁজে বের করতে পারেনি। ফিরে আসার পর দোলন নিজের মাথার পেছনে ব্যথা অনুভব করতে থাকে। ১৯৭২-এর ৩০ মার্চ দোলনের দ্বিতীয়বার বর্ধমান যাত্রা। এবার দোলনকে একটি অন্নপূর্ণা মন্দিরের কাছে নিয়ে যেতে সে চিৎকার করে ওঠে, মা, মা, এই সেই মন্দির। কাছের বিশাল বাড়িটিকে দেখিয়ে জানায়, এটাই বুল্টিদের বাড়ি। দোলন ও তার মা-বাবার দাবি, দোলন বুল্টিদের বাড়ির দেওয়ালে ঝোলানো গ্রুপ ছবি থেকে বুল্টির বাবাকে চিনিয়ে দিয়েছিল। বুল্টির মা, ছোটভাই শিশির ও ছোট বোন রীতাকে চিনিয়ে দিয়েছিল। বুল্টি নামে সত্যি ওই পরিবারের একটি ছেলে মাথার যন্ত্রণার চিকিৎসা করাতে গিয়ে মারা যায়।

দোলনচাঁপার বিষয়ে আমি একটি দীর্ঘ অনুসন্ধান চালাই। এর আগে ইয়ান স্টিভেনসেন ও ডঃ হেমেন্দ্রনাথ যে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন তাতে বুল্টিদের পরিবারের তরফ থেকে তাঁরা না কি কোনও সহযোগিতা পাননি। আমি অবশ্য বুল্টিদের পরিবারের কাছ থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি। ফলে দোলনের দাবির যথার্থতা পরীক্ষা করার সুযোগ আমার পক্ষে ছিল বেশি। দোলনের অনেক দাবি কাঁটায় কাঁটায় ঠিক বলে যাঁরা সাক্ষ্য নিয়েছিলাম তাঁরা সকলেই একমত দোলন খাঁটি জাতিস্মর। দোলনদের অনেক দাবিকেই এককথায় নাকচ করে দিয়েছেন বুল্টির বাবা অনাথ দে, ভাই শিশির দে এবং কাকা অনিল দে। নাকচ করে দেওয়া দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বুল্টির বাবা ভাই ও মাকে চিনিয়ে দেওয়ার ঘটনা। এর পরেও অনেকের কাছেই যে-সব প্রশ্ন সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় তা হল দোলন বুল্টিদের বাড়ি চিনল কী করে? বাড়িতে বুল্টি নামের কোনও ছেলে যে ছিল এবং মাথা ব্যথার একটা অসুখে মারা যায় তা জানল কী করে? দোলনের মাথায় ব্যথা হতো কেন? বাড়ির সামনের মন্দিরের হদিসই বা জানল কী করে?

দোলনের মা ও বাবা কণিকাদেবী এবং মানিকবাবু আমাকে জানিয়েছিলেন, দোলনকে নিয়ে প্রথম বর্ধমান যাত্রার আগে তাঁরা কোনও দিন বর্ধমান যাননি। অনাথবাবু অর্থাৎ বুল্টিদের পরিবারের কারুর সঙ্গেই মানিকবাবুদের পরিবারের পরিচয় ছিল না। অতএব কেউ যদি বলেন—দোলন কারও কাছ থেকে বুল্টির কথা শুনেছিল এবং বুল্টির কাহিনি তাকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল। ফলে বুল্টির কথা ভাবতে ভাবতে মস্তিষ্ককোষের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলতার জন্য দোলন নিজেকে বুল্টি বলে ভাবতে শুরু করেছিল। মনোবিজ্ঞানের এই যুক্তি দোলনের ক্ষেত্রে খাটে না বলে মানিক মিত্রের বিশ্বাস।

বুল্টি ও তার পরিবারের বিভিন্ন ঘটনা দোলনের শোনার সম্ভাবনা ছিল কিনা, এটাই দোলনের জাতিস্মরতার দাবির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েণ্ট। আমি এ-ক্ষেত্রে অন্তত পাঁচটি পরিবারের নাম হাজির করছি যাঁরা দোলন ও বুল্টি উভয় পরিবারেরই পরিচিত।

(১) নীলাচল সামন্ত। মানিক মিত্রের বন্ধু। বুল্টির ঠাকুরদার পরিচিত। (২) স্বপ্না সামন্ত নীলাচল সামন্তর স্ত্রী। স্বপ্নাদেবীর বোন বুল্টির আত্মীয়ার বন্ধু। (৩) শশাঙ্ক ঘোষ। মানিকবাবুর বন্ধু। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষক। দে পরিবারের বিষয়ে জানতেন। (৪) ডাঃ হেমাঙ্গ চক্রবর্তী। নরেন্দ্রপুরের বাসিন্দা। মানিকবাবুদের সঙ্গে হেমাঙ্গবাবুদের পারিবারিক সখ্যতা ছিল। হেমাঙ্গবাবু ছিলেন বুল্টির বাবার বন্ধু। হেমাঙ্গবাবুর ছেলে ছিল বুল্টির বন্ধু। দোলনেরও পরিচিত (৫) রাজেন্দ্র চক্রবর্তী। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। মানিকবাবুর পারিবারিক বন্ধু। বুল্টিদের জানতেন। (৬) কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিকবাবুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বর্ধমানের মানুষ। দে পরিবারের অনেক কিছুই জানতেন।

এঁদের মধ্যে কেউ কোনও দিন দোলনের উপস্থিতিতে বুল্টির বিষয়ে কোনও কিছুই বলেননি, এমন নিশ্চিত হওয়ার মতো কোনও তথ্য আমার হাতে নেই। দোলনের মাথায় ব্যথা হওয়ার কারণের পেছনেও অপার্থিব কিছু নেই। কিছু মানুষ বিশেষ গঠন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এঁরা আবেগপ্রবণ, মস্তিষ্ককোষের সহনশীলতা এঁদের কম। বিশেষ আবেগপ্রবণতার জন্য অনেক সময় এঁরা নিজেদের অজান্তে স্বনির্দেশ পাঠিয়ে অন্যের ব্যথা নিজের শরীরে অনুভব করেন। মানসিক চিকিৎসকদের কাছে এই ধরনের বহু ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাবে। দোলন অ আ ক খ থেকেই পড়াশুনো শুরু করেছিল। দোলন বাস্তবিকই জাতিস্মর হলে তার পূর্বজন্মের অন্যান্য স্মৃতির মধ্যে লেখা-পড়ার স্মৃতিও উজ্জ্বল থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। একজন মানসিক বিশৃঙ্খলার জন্য নিজেকে অন্য কেউ ভেবে তার ব্যবহার অনুকরণ করতে পারে। কিন্তু তার জ্ঞান প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। দোলনের ক্ষেত্রেও এমনটাই ঘটেছিল। দোলন বুল্টিদের বাড়ি চিনিয়ে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তারমধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল না। দোলনকে যে মন্দিরের সামনে দাঁড় করানো হয়েছিল, তার আশে-পাশে বুল্টিদের বাড়িই সবচেয়ে বড়।

জাতিস্মরতা বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার কোনও বিষয়ই নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, যার কোনও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিই নেই, তখন তা নিয়ে গবেষণা করব কেন? তবু আমি করেছিলাম এবং ভবিষ্যতেও করব। অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, সাধারণ মানুষদের অন্ধ বিশ্বাসকে ভাঙতে এই ধরনের সত্যানুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

জাতিস্মর তদন্ত ২: জ্ঞানতিলক

এবার যে ঘটনার কথায় আসছি, তার নায়ক চরিত্রে রয়েছে ইয়ান স্টিভেনসন ও ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নায়িকা শ্রীলঙ্কার ছ-বছরের মেয়ে জ্ঞানতিলক। মেয়েটি নাকি পূর্বজন্মে ছিল তিলকরত্ন। ১৩ বছর ৯ মাস বয়সে তিলকরত্ন মারা যায়। তিলকরত্নের মৃত্যুর ৫ মাস পরে জ্ঞানতিলকের জন্ম। ১৯৬০ সালের নভেম্বর স্টিভেনসন ও ড: বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়েটিকে তার পূর্বজন্মের ওপর ৬১টি প্রশ্ন করেছিলেন। ৪৬টি প্রশ্নের উত্তর ঠিক দিয়েছিল। এবং শুধুমাত্র বেশি সংখ্যায় ঠিক উত্তর দেওয়াকেই জাতিস্মরের অভ্রান্ত প্রমাণ হিসেবে এই দুই পরামনোবিজ্ঞানী গ্রহণ করেছিলেন। জ্ঞানতিলক যেসব প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়েছিল তার গুটিকতক নমুনা আপনাদের সামনে হাজির করছি,

(১) আমার বাবা ছিল

(২) আমার মা ছিল।

(৩) সমুদ্র দেখেছি।

(৪) সমুদ্রের রঙ সবুজ ও নীল

(৫) সমুদ্রের ধারে গাছ আছে।

(৬) গাছগুলো নারকোল গাছ।

(৭) সমুদ্রের পাড়ে বালি আছে।

(৮) আমার বোন ছিল।

(৯) ছোটবেলায় বোনকে মেরেছি।

(১০) স্কুলে যেতাম।

(১১) মা ছিলেন ফর্সা।

(১২) পোস্ট অফিসে গিয়েছি।

এমন সব উত্তর জানতে চাওয়ার সার্থকতা কী আমার ঠিক মাথায় ঢুকল না।

পরামনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন, জ্ঞানতিলক সমুদ্র দেখেনি, অথচ সমুদ্রের জলের রঙের সঠিক বর্ণনা দিয়েছে। সমুদ্রের পাড়ে যে নারকেল গাছ তাও বলতে পেরেছে। সমুদ্রকূলে বালির বর্ণনাও সঠিক দিয়েছে। এই সবই বলতে পেরেছে পূর্বজন্মের তিলকরত্নের সমুদ্র দেখার স্মৃতি উদ্ধার করে।

সমুদ্র না দেখলে কী সমুদ্রের বর্ণনা দেওয়া যায় না। নিউ ইয়র্ক না দেখলেও কী নিউ ইয়র্কের বিরাট উঁচু উঁচু বাড়ির বর্ণনা করা অসম্ভব? রবীন্দ্রনাথকে মুখোমুখি না দেখলেও কী তাঁর চেহারা আমাদের অপরিচিত?

একটা চার-পাঁচ বছরের বাচ্চাকে হাতি, বাঘ, ভালুক, ঘোড়া, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, ট্রেন—এইসব নানা ধরনের জিনিসের ছবি দেখিয়ে দেখবেন আপনার বয়স্ক।চোখের চেয়েও ওদের চোখ অনেক বেশি ডিটেলস-এর দিকে নজর রাখে। ছোটদের ছবি আঁকতে তার পছন্দমতো রঙের মাঝখানে বসিয়ে দিন, দেখবেন, অনেক সময় ওদের ডিটেলসের কাজ আপনাকে অবাক করে দেবে। একটা ছোট-শিশুকে নদী, পাহাড়, সমুদ্রের রঙচঙে ছবি দেখাবার পর তাকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, সে প্রত্যেকটারই সঠিক বর্ণনা দিয়ে দেবে। জ্ঞানতিলক কোনও দিনই কোনও সমুদ্রের রঙিন ছবি দেখেনি, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

জ্ঞানতিলককে যে অনেক কিছু আগে থেকেই শেখানো হয়েছিল এই ধরনের অনুমান করার মতো অনেক ধারণা আছে।

পরামনোবিজ্ঞানীদ্বয়ের সেরা জাতিস্মর জ্ঞানতিলক কিন্তু তার জাতিস্মর ক্ষমতা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে পারেনি।

জাতিস্মর তদন্ত ৩: ফ্রান্সিস পুনর্জন্ম

১৯৭৭-এর এপ্রিলে শ্রীলঙ্কার কিছু খবরের কাগজে একটি জাতিস্মরের খবর প্রকাশিত হয়ে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। খবরে বলা হয়—মা তারা কাছেরীর মৃত কেরানি ফ্রান্সিস কোদিতুয়াক্কু তিন বছর আগে জন্ম নিয়েছে কান্দাগোদার এক পরিবারে। ফ্রান্সিস মারা যান ১৯৭৩-এর ১৬ এপ্রিল ৫২ বছর বয়সে।

কিছু পরামনোবিজ্ঞানী, গবেষক ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শিশুটিকে পরীক্ষা করে জানান—ও সত্যিই জাতিস্মর। ফ্রান্সিসের জীবনের খুঁটিনাটি অনেক ঘটনা ও বর্ণনা করেছে, সেই সঙ্গে চিনিয়েও দিয়েছে পূর্বজন্মের স্ত্রী ও দুই ছেলেকে।

শ্রীলঙ্কার র্যাশান্যালিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন শিশুটির জাতিস্মর ক্ষমতা পরীক্ষা করতে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসের বাড়ির সঙ্গে শিশুটি আগেই পরিচিত ছিল। বেশ কয়েকবার ওই বাড়িতে গিয়েছে। ফ্রান্সিসের স্ত্রী ও দুই ছেলেকেও ভালোমতো চেনে। অতএব রাশান্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা একটু অন্যরকমভাবে পরীক্ষা নিলেন। তাঁরা ফ্রান্সিসের অফিসের সহকর্মীদের একটি গ্রুপ ছবি সংগ্রহ করে হাজির করলেন ছোট ছেলেটির কাছে। ওই ছবির কোনও সহকর্মীকেই চিনতে পারল না ছেলেটি। ফ্রান্সিসের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন ধর্মদাস। ধর্মদাসের কাছে হাজির করা হলো ছেলেটিকে। না, এবারও চিনতে পারল না। ফ্রান্সিসের জীবনের ওপর ৭০টি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, ৪টি মাত্র প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছিল ছেলেটি। গোটাটাই যে একটা সাজানো ব্যাপার তা বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয় না। কাউকে ঠাকাবার ইচ্ছা থাকলে একজন মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর জেনে নিয়ে সেগুলো একটি বালক-বালিকাকে ভালোমতো শিখিয়ে পড়িয়ে তার অতীত জীবনের স্মৃতি বলে চালানো মোটেই কঠিন কাজ নয়। আদিম মানুষের অজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল আত্মার, আর শাসক ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের শোষণের সুবিধের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল পূর্বজন্মের কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ।

জাতিস্মর তদন্ত ৪: সুনীল দত্ত সাক্সেনা

সুনীল দত্ত সাক্সেনা আর এক বিশ্বখ্যাত জাতিস্মর। সুনীলের জাতিস্মর ক্ষমতার কথা প্রথম প্রকাশিত হয় ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় ১৯৬৪’র ৩ জানুয়ারি। সুনীলের জন্ম উত্তরপ্রদেশের ছোট্ট শহর আওনলায় ১৯৫৯-এর ৭ অক্টোবর। ১৯৬৩ সাল থেকে সুনীল নাকি জানাতে থাকে সে আগের জন্মে বুধায়ুন শহরের আদিবাসী ছিল। বুধায়ুন আওনলা থেকে মাত্র ৩৫ কিলোমিটার দূরে। সুনীলের বাবার সম্পর্কে কাকা এস. প্রসাদ বুধায়ুনের বাসিন্দা। তাঁর বাড়িতেই সুনীলকে আনা হয়। এখানে এসে এক এক করে সুনীল অনেক কথাই জানায়। সে ছিল বিশাল ধনী। বিশাল বাড়ি ছিল, ঘোড়া ছিল, মোটর গাড়ি ছিল, ফ্রিজ ছিল, ফ্যাক্টরি ছিল। কলেজ প্রতিষ্ঠা করছিল। কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বন্ধু পাঠকজি। চার বিয়ে। তিন স্ত্রীর মৃত্যুর পর চতুর্থ বিয়ে। দুই ছেলে। একটি নিজের, একটি পোষ্য। চতুর্থ স্ত্রী জলে বিষ মিশিয়ে খাইয়েছিলেন। তাতেই মৃত্যু। আগের জন্মে ছিল কিষেণ।

সুনীলের জাতিস্মর ক্ষমতার খবর বুধায়ুনে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। সাধারণ মানুষের প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল সুনীল। তাঁরা ধরে নিলেন কিষেণ বলতে সুনীল শেঠ শ্রীকৃষ্ণজিকেই বোঝাচ্ছে। শেঠ শ্রীকৃষ্ণজির মৃত্যু সুনীলের জন্মের আগেই। তিনি বুধায়ুনের বিশিষ্ট ধনী। কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অধ্যক্ষ পদে বসিয়েছিলেন বন্ধু পাঠকজিকে। তৃতীয় পত্নীর মৃত্যুর পর ১৯৪৩ সালে শেঠজি বিয়ে করেন ষোড়শী সুন্দরী শকুন্তলাদেবীকে। শেঠজির দুই ছেলে। বড় দত্তকপুত্র শ্যামপ্রসাদ, ছোট তৃতীয় পত্নীর পুত্র রামপ্রসাদ। সুনীলের দেওয়া আর অনেক তথ্যই মিলে যাচ্ছে।

ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসে সুনীলের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯৬৪-র ডিসেম্বরে দুই পরামনোবিজ্ঞানী ইয়ান স্টিভেনসন এবং পি পাল সুনীলের বিষয়ে অসুসন্ধানে নামেন। ১৯৭৪-এ অনুসন্ধানে নামলেন আর এক পরামনোবিজ্ঞানী ডঃ এল পি মেহেরোত্রা। অনুসন্ধান শেষে তিনজনের দাবি সুনীল জাতিস্মর। সুনীলের দেওয়া বেশির ভাগ তথ্যই না কি আশ্চর্য রকমের ঠিক। সুনীল না কি শ্রীকৃষ্ণজির পুরনো বন্ধু এবং কর্মচারিদের চিনতে পেরেছিলেন। ইয়ান স্টিভেনসন তো সুনীলকে নিয়ে বই-ও লিখে ফেললেন। পৃথিবীজুড়ে হই-চই পড়ে গেল।

সুনীলকে নিয়ে প্রকাশিত তিন পরামনোবিজ্ঞানীর রিপোর্ট পড়েছি। এই প্রসঙ্গে শকুন্তলাদেবী, রামপ্রসাদ, শ্যামপ্রসাদ, শেঠ শ্রীকৃষ্ণ কলেজের অধ্যক্ষ নরেন্দ্রমোহন পাণ্ডে, ওই কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও শেঠজির বন্ধু এস পি পাঠকের বক্তব্যও জেনেছি। তাঁদের বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে রামপ্রসাদ, শ্যামপ্রসাদসহ শেঠজির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের প্রায় সকলকেই চিনতে ব্যর্থ হয়েছিল সুনীল। সুনীলকে শেঠজির প্রতিষ্ঠিত কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অধ্যক্ষের চেয়ারে বসা নরেন্দ্রমোহন পাণ্ডেকে পাঠকজি বলে সুনীল চিহ্নিত করেছিল। পাঠকজি ছিলেন শেঠজির জীবনদশায় কলেজের অধ্যক্ষ। রামপ্রসাদ সুনীলকে শেঠজির মোটরগাড়ির ও ঘোড়ার রঙ কী ছিল, জিজ্ঞেস করায় সুনীল জানিয়েছিল গাড়ি ও ঘোড়ার রঙ ছিল কালো। শকুন্তলাদেবী এবং রামপ্রসাদের জবানিতে জানতে পারি গাড়ির রঙ ছিল চকোলেট এবং ঘোড়ার রঙ ঘন বাদামী। এঁদের জবানিতে আরও জানা যায় শেঠজি কোনদিনই ফ্রিজ ব্যবহার করেননি।

এরপরেও অনেকের মনেই এ-প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঁকি দিতে পারে, যে-সব তথ্য সুনীল সঠিক দিয়েছিল জাতিস্মর না হলে সেগুলো জানল কি করে? এখানেও আমি লক্ষ্য করেছি শেঠ শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে তথ্যগুলো জানার সমস্তরকম সম্ভাবনাই সুনীলের ছিল। সুনীলের বাবার সম্পর্কে কাকা এস. প্রসাদ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণজির যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ। প্রসাদজির সঙ্গে সুনীলদেরও সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। সুনীলের কাকা জয়নারায়ণ সাক্সেনা ছিলেন ছিলেন রাজ্যের এক মন্ত্রীর পি-এ এবং শ্রীকৃষ্ণজির বিষয়ে তিনি ভালোমতোই ওয়াকিবহাল ছিলেন। সুনীলের বাবা সি এল সাক্সেনা যে স্টোরেজে কাজ করতেন, তার মালিক ছিলেন শেঠ শ্রীকৃষ্ণেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিবনারায়ণ দাস। এঁদের কারও কাছ থেকে শেঠজির বিষয় শুনে নিজেকে শেঠজি বলে ভাবতে ভাবতে বিশ্বাস করার সম্ভাবনা সুনীলের ক্ষেত্রে রয়েছে। এটাও অসম্ভব নয় যে শেঠজির বিশাল সম্পত্তিতে ভাগ বসাবার লোভই সুনীলকে পূর্বজন্মের শ্রীকৃষ্ণজি বলে হাজির করা হয়েছিল।

শেঠজির মৃত্যুর পর শকুন্তলাদেবী শেঠজির দত্তক-পুত্র শ্যামাপ্রসাদকে বিয়ে করায় শকুন্তলাদেবী নাবালক রামপ্রসাদের অভিভাবকত্ব হারান এবং সম্পত্তি নিয়ে একটা গোলমাল পাকিয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে সুনীলের পরিবারের তরফ থেকে সুনীলকেই শেঠজি হিসেবে হাজির করে পত্র-পত্রিকায় ও স্থানীয় মহলে এমন একটা সোরগোল তোলা হয়েছিল যে, স্থানীয় জনগণ সুনীলকে বাস্তবিকই শেঠজি বলে গ্রহণ করেছিলেন।

রামপ্রসাদ এবং পাঠকজি স্পষ্টতই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন সুনীলের এই জাতিস্মরের দাবির পেছনে শেঠজির সম্পত্তি দাবির অভিসন্ধি লুকনো ছিল। অর্থাৎ সুনীলের ক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনাই থেকে যাচ্ছে। হয় সে মানসিক রোগী, অথবা প্রতারক।

জাতিস্মর তদন্ত ৫: প্রদীপ

প্রদীপের জন্ম ১৯৮৩-তে। এরই মধ্যে বিভিন্ন হিন্দি পত্র-পত্রিকার কল্যাণে প্রদীপ জাতিস্মর হিসেবে যথেষ্ট প্রচার পেয়েছে। প্রদীপের বাড়ি উত্তরপ্রদেশের আলিগড় জেলার সীতামাই গ্রামে। গ্রামের প্রায় সকলেই গরিব ভূমিহীন কৃষক।

প্রদীপরাও এর বাইরে নয়, প্রদীপের বাড়ি বলতে মাটির চার দেওয়ালের ওপর খড়ের চাল।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানতে পারা যায়, প্রদীপ হঠাৎ-ই একদিন বলতে শুরু করল, ওর গত জন্মের নাম ছিল কুল্লো লালা। থাকত মেদু গ্রামে। ব্যবসা করত। যথেষ্ট ধনী ছিল।

প্রদীপের কথায় কেউই মাথা ঘামায়নি। বাচ্চা ছেলের খাম-খেয়ালি বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। মেদু সীতামাই থেকে বারো কিলোমিটার দূরে। মেদুর এক ফলওয়ালা ফেরি করে ফল বিক্রি করত। সীতামাইতেও যেত ফলের পসরা নিয়ে। সেখানে প্রদীপের মুখে কুল্লো লালা ও মেদু গ্রামের কথা শুনে চমকে উঠল। সত্যিই তো মেদু গ্রামে কুল্লো লালা ছিলেন। ১৯৮০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর চম্বলের ডাকাতদের গুলিতে মারা গেছেন। কতই বা বয়স তখন কুল্লোর? বছর বত্রিশ।

ফলওয়ালা প্রদীপের কথা জানাল কুল্লোর দাদা মুন্না লালাকে। মুন্নাও ধনী ব্যবসায়ী। নিজের ধান্দাতেই ব্যস্ত থাকেন। প্রদীপের কথা কানে গেল কুল্লোর স্ত্রী সুধা ও দুই ছেলে রবিকান্ত ও প্রকাশের। প্রধানত সুধা রবি ও প্রকাশের আগ্রহে মুন্না লালা একদিন ফলওয়ালার সঙ্গে সীতামাই গেলেন। প্রদীপের সঙ্গে দেখা করতেই বিস্মিত হলেন। প্রদীপ মুন্নাকে চিনতে পেরেছিল কুল্লোর দাদা বলে। মুন্না প্রদীপকে মেদুতে নিয়ে এলেন।

মেদুতে এসে আরও অনেক চমক দেখাল প্রদীপ। চিনতে পারল স্ত্রী সুধাকে, দুই ছেলে রবিকান্ত ও প্রকাশকে। কুল্লো লালা ফিরে এসেছেন শুনে তাঁর পরচিতেরা অনেকেই এমন এক বিস্ময়কর ঘটনাকে নিজের চোখে দেখতে ছুটে এলেন। প্রদীপ প্রত্যেককে চিনতে পারল। প্রত্যেক ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক্। প্রদীপ একটা তাক থেকে কিছু টাকা বের করল। যে টাকা মৃত্যুর আগে কুল্লো রেখেছিল। এই টাকার হদিস কুল্লো ও সুধা ছাড়া আর কারোরই জানা ছিল না।

পত্র-পত্রিকায় এই জাতীয় প্রতিবেদন পড়ার পর সাধারণ মানুষ মাত্রেই ধরে নিয়েছিলেন আত্মা যে অমর, পুনর্জন্ম আছে তারই অব্যর্থ প্রমাণ এই প্রদীপ। প্রদীপের জাতিস্মর রহস্যের উন্মোচন করা ছিল যুক্তিবাদীদের কাছে চ্যালেঞ্জ। যুক্তিবাদী এডামারুকু তথ্যানুসন্ধানে হাজির হলেন মেদু গ্রামে। মুন্না লালা তাঁর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, খবরের কাগজের প্রতিবেদনগুলো সত্যি নয়। সম্ভবত রঙ-চঙে গল্প ফেঁদে পাঠকদের আকর্ষণ করার জন্য ওইসব লিখেছে। নতুবা এমনসব মিথ্যে লেখার কারণ কি থাকতে পারে?

মুন্নার কথায় আসল ঘটনা হলো, এক ফলবিক্রেতা প্রায় দিনই এসে ঘ্যান ঘ্যান করত—সীতামাই গ্রামে নাকি কুল্লো আবার জন্ম নিয়েছে প্রদীপ নামে। ও নাকি হলফ করে বলতে পারে প্রদীপই কুল্লো। ফলবিক্রেতার কথায় একটুও বিশ্বাস করিনি, একটুও আমল দেইনি। তবু দিনের পর দিন ও এসেছে। একই কথা বলে গেছে। শেষ পর্যন্ত কুল্লোর স্ত্রী ও ছেলেদের কথায় প্রদীপকে দেখতে গেছি, সঙ্গী হয়েছিল ওই ফলবিক্রেতা।

প্রদীপের বাড়ি গিয়ে এই ফলবিক্রেতা আমাকে দেখিয়ে বলেছিল, আমি কুল্লোর বড় ভাই মুন্না, আমাকে প্রদীপ চিনতে পারছে কিনা?

প্রদীপ বলেছিল, চিনতে পারছে, তারপরই একদৌড়ে খেলতে চলে গিয়েছিল।

প্রশ্ন—প্রদীপকে আপনি মেদুতে নিয়ে আসার পর আপনার কি মনে হয়েছিল ও কুলো?

উত্তর—না মশাই আমি প্রদীপকে আদৌ নিয়ে আসিনি, আমি সীতামাই থেকে ফিরে আসার পর হঠাৎই একদিন প্রদীপকে নিয়ে ওর মা-বাবা ও সেই ফলবিক্রেতা এসে হাজির। সেই সময় ও অবশ্য আমাকে চিনতে পেরেছিল।

প্রশ্ন—ওর পূর্বজন্মের স্ত্রীকে কি চিনতে পেরেছিল?

উত্তর—না। প্রদীপের বাবা প্রদীপকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বলো তো তোমার আগের জন্মের বউয়ের নাম কী?

উত্তরে প্রদীপ জানিয়েছিল—সুধা। ওর মুখে ‘সুধা’ নামটা শুনে আমাদের পরিবারের সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পরে অবশ্য মনে হয়েছে—প্রদীপকে হয়তো শেখানো হয়েছিল ওর আগের জন্মের স্ত্রীর নাম সুধা। কাছাকাছি গ্রাম। সুতরাং এ-সব বাড়ির খবর কারও জানার ইচ্ছে থাকলে নিশ্চয়ই জেনে নিতে পারে।

মুন্না জানিয়েছেন, প্রদীপের তাক থেকে টাকা বের করার কথাটা একেবারেই গপ্পো কথা।

মুন্না আরও জানালেন, পত্র-পত্রিকায় যেভাবে লেখা হয়েছে প্রদীপ কুল্লোর ছেলেদের ও পরিচিতজনদের চিনতে পেরেছিল, ব্যাপারটা ঠিক তেমনভাবে ঘটেনি। কুল্লোর পরিচিতজনেরা ও দুই ছেলে প্রদীপকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের অনেকেই প্রশ্ন করছিল—আমাকে চিনতে পারছ?

প্রদীপ একসময় উত্তর দিয়েছিল— তোমাদের প্রত্যেককে আমি চিনতে পারছি। সুধা জানিয়েছিলেন, প্রদীপ তাঁকে সুধা বলে চিনতে পেরেছিল—কথাটা ঠিক নয়। প্রদীপ জানিয়েছিল তার আগের জন্মের স্ত্রীর নাম সুধা।

প্রশ্ন—আপনি কি প্রদীপকে কোনও প্রশ্ন করেছিলেন?

উত্তর—হ্যাঁ, বিয়ের রাতে আমার স্বামী আমাকে যে আংটিটা দিয়েছিলেন, সেটা দেখিয়ে প্রদীপকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলো তো এটা কবে আমাকে দিয়েছিলে?

প্রশ্ন—কি উত্তর দিল?

উত্তর—আমার আংটিটা দেখে কোনও উত্তর না দিয়ে বলল— পরে বলব। কিন্তু আর বলেনি।

রবিকান্ত ও প্রকাশ জানালেন—তাঁদের দু’জনকে প্রদীপ চিনতে পারেনি। কুল্লোর দুই ছেলের নাম বলেছে। এ তো সামান্য চেষ্টাতেই আগে থেকে জেনে নেওয়া সম্ভব। প্রদীপ আগের জন্মে বাবা ছিল, এমনটা মেনে নিতে দু’জনেরই ঘোরতর আপত্তি আছে।

প্রতিবেদক সীতামাই গ্রামে প্রদীপের বাড়ি হাজির হয়েছিলেন মিথ্যে পরিচয়ে—কুল্লো লালার আত্মীয়।

প্রদীপকে যখন প্রশ্ন করা হলো, “তোমার আগের জন্মের নাম কী ছিল?”

“কুল্লো লালা, তাই নয়?” বলে প্রদীপ ওর মায়ের দিকে তাকাল “তোমার আগের জন্মের স্ত্রীর নাম কি ছিল?”

“সুধা বলো সুধা।” মা ও বাবা প্রদীপকে উত্তর যুগিয়ে দিলেন। প্রদীপ বলল, “হ্যাঁ সুধা।”

“যখন তুমি কুল্লো ছিলে তখন কোন কলেজে পড়তে মনে আছে? মথুরা কলেজ, না আলিগড় কলেজে?” প্রদীপ মায়ের দিকে তাকাল। প্রতিবেদকের আবার প্রশ্ন—“তুমি আলিগড় কলেজে পড়তে মনে পড়ছে না?”

প্রদীপ উত্তর দিল, “হ্যাঁ মনে পড়েছে। আলিগড় কলেজে পড়তাম।”

বাস্তবে কুল্লো ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছিলেন।

ফেরার সময় প্রতিবেদক ১৯৮৭ সালের মডেলের মারুতিতে উঠতে উঠতে প্রদীপকে বলেছিলেন, “মনে পড়ছে, এই গাড়িটা তুমি আগের জন্মে নিজেই চালাতে?”

প্রদীপ ঘাড় নেড়ে বলল, “হ্যাঁ, মনে পড়েছে।”

বুঝুন? ১৯৮৭ সালের মডেল ১৯৮০ সালে মৃত কুল্লো চালাতেন?

লালা পরিবারের প্রত্যেকেরই সন্দেহ প্রদীপকে কুল্লো বলে চালাবার পেছনে প্রদীপের পরিবার ও ফলবিক্রেতার গভীর কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে। সম্ভবত ধনী লালা পরিবারের ধনের লোভই প্রদীপকে কুল্লো সাজাতে চাইছে ওরা।

জাতিস্মর তদন্ত ৬: কলকাতায় জাতিস্মর

গত শতকের তিনের দশকে কলকাতায় একটি বাঙালি মেয়েকে নিয়ে দস্তুরমত হইচই পড়ে গিয়েছিল। মেয়েটি নাকি জাতিস্মর। পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হলো। মেয়েটি জানিয়েছিল, পূর্বজন্মে সে কলকাতা থেকে বহুদূরে একটি অখ্যাত পল্লীগ্রামে থাকত। মৃত্যু হয়েছিল জলে ডুবে। মেয়েটি তার পূর্বজন্মের নাম, বাবার নাম, ও গ্রামের নাম জানিয়েছিল। জলে ডুবে যাওয়ার ঘটনাটির একটা মোটামুটি বিশদ বিবরণ দিয়েছিল। মেয়েটির বাবা-মা স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন, তাঁরা কেউ কোনও দিনই ওই গ্রামে যাননি। এমনকি ওই গ্রামের নাম পর্যন্ত শোনেননি। না, মেয়েটি তার পূর্বজন্মের বাবার যে নাম বলেছে তাঁর সঙ্গে কোনও রকম পরিচয় বা যোগাযোগ মেয়েটির পরিবারে সঙ্গে ছিল না। সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার! ওইটুকু মেয়ে কীভাবে বানিয়ে বানিয়ে বলেছে?

সত্য যাচাই করতে কলকাতা থেকে উৎসাহী সাংবাদিক গেলেন গ্রামটির সন্ধানে। আরও অনেক বিস্ময় সাংবাদিকটির জন্য অপেক্ষা করছিল। সত্যিই ওই নামের গ্রাম খুঁজে পেলেন। জানতে পারলেন, মেয়েটি পূর্বজন্মের যে নামটি জানিয়েছিল সেই নামের একটি লোক ওই গ্রামেই থাকত এবং পনেরো বছর আগে মারা যায় জলে ডুবেই। মৃতের বাবার নামও—মেয়েটি যা বলেছিল তাই।

মেয়েটির ক্ষেত্রে এমন ঘটনা কেন ঘটল? যতদূর জানা যায় তাতে প্রায় নিশ্চিতভাবেই সাংবাদিকেরা একথা বলতেই পারেন, বালিকাটির পক্ষে মৃত মানুষটির বিষয়ে এত কিছু জানার সম্ভাবনা ও সুযোগ ছিল না। আর ঘটনাটাও এমন টাটকা নয় যে, পত্রিকায় মৃত্যুর খবরটা পড়ে ছিল।

মনোবিজ্ঞানী বা মনোরোগ চিকিৎসকরা জন্মান্তরকে অস্বীকার করার তাগিদে অবশ্য জোর করে একটা তথ্য হাজির করার চেষ্টা করতে পারেন—মেয়েটি জলে-ডোবা মানুষটির বিষয়ে শুনেছিল এবং দুর্ঘটনার খবরটি তাকে আকর্ষণ করেছিল, ফলে মেয়েটির চিন্তায় ওই মৃত মানুষটি বারবার হানা দিত। বালিকার কল্পনাপ্রবণ, আবেগপ্রবণ মনে স্থিতিস্থাপকতা ও সহনশীলতা কম থাকার দরুন কল্পনাবিলাসী মন একসময় ভাবতে শুরু করে আমিই সেই মৃত মানুষটি। এই ভাবনাই কোনও একসময় বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়। মনোবিজ্ঞানীদের এমন ব্যাখ্যার পেছনে জানার সুযোগ চাই। এক্ষেত্রে যে সুযোগ তো অনুপস্থিত। অতএব? এই জাতিস্মর রহস্য সন্ধানের জন্য ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু-কে অনুরোধ করেন একটি সংবাদপত্র। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু ভারতে মনোরোগ চিকিৎসা এবং মনোসমীক্ষণের অন্যতম পথিকৃৎ। ডাঃ বসু ঘটনাটির কারণ বিশ্লেষণের জন্য বালিকাটিকে পরপর কদিন পরীক্ষা ও মনঃসমীক্ষা করেন।

একদিনের ঘটনা ডাঃ বসু মেয়েটিদের বৈঠকখানায় বসে আছেন। হঠাৎই চোখে পড়ল ঘরের আলমারিতে কতকগুলো পুরনো বাঁধানো সাময়িকী ও পত্রিকার ওপর। আলমারি খোলা। সময় কাটাতে, নিছকই খেয়ালের বশে বাঁধানো সাময়িকীগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন, পাতা উলটাতে লাগলেন। একটা সাময়িকীর একটা পৃষ্ঠায় এসে ডাঃ বসু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ঐ পৃষ্ঠাতেই জনৈক গ্রামীণ সংবাদদাতা একটি জলে ডোবার ঘটনা জানিয়েছেন। গ্রামের নাম, মৃতের নাম ও তার বাবার নাম ও বিস্তৃত ঘটনাটি পাঠ করতে করতে পনের বছরের পুরনো। মেয়েটি যে ডাঃ বসুর মতোই কোনও এক অবসর সময়ে বাঁধানো বইগুলো টেনে নিয়ে পড়তে পড়তে এই ঘটনাও পড়ে ফেলেছিল এতে আর কোনও সন্দেহ নেই। তারপর ঐ ঘটনাটি নিয়ে ক্রমাগত ভাবতে ভাবতে অবচেতন মনে সেই জলে ডোবা মানুষটির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছিল।

ডাঃ বসু মেয়েটিকে ওই পৃষ্ঠাটি দেখানোর পর মেয়েটির স্মৃতি ধীরে ধীরে ফিরে আসে। ও জানায় লেখাটি আগে পড়েছিল। তবে লেখাটি পড়ার কথা ভুলে গিয়েছিল। মনে ছিল শুধু ঘটনাটি। তাই এতদিন অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল বলেছিল—জলে ডোবার ঘটনাটি শোনেনি। মেয়েটি ডাঃ বসুর আকস্মিকভাবে পাওয়া যোগসূত্রের কল্যাণে ‘জাতিস্মর’ নামক মানসিক রোগী হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যায়।

তবে স্বভাবতই সবসময় এমন আকস্মিক যোগাযোগ অনুসন্ধানীদের নাও জুটতে পারে। এই না জোটার অর্থ এই নয় যে, জাতিস্মরের বাস্তব অস্তিত্ব সম্ভব।

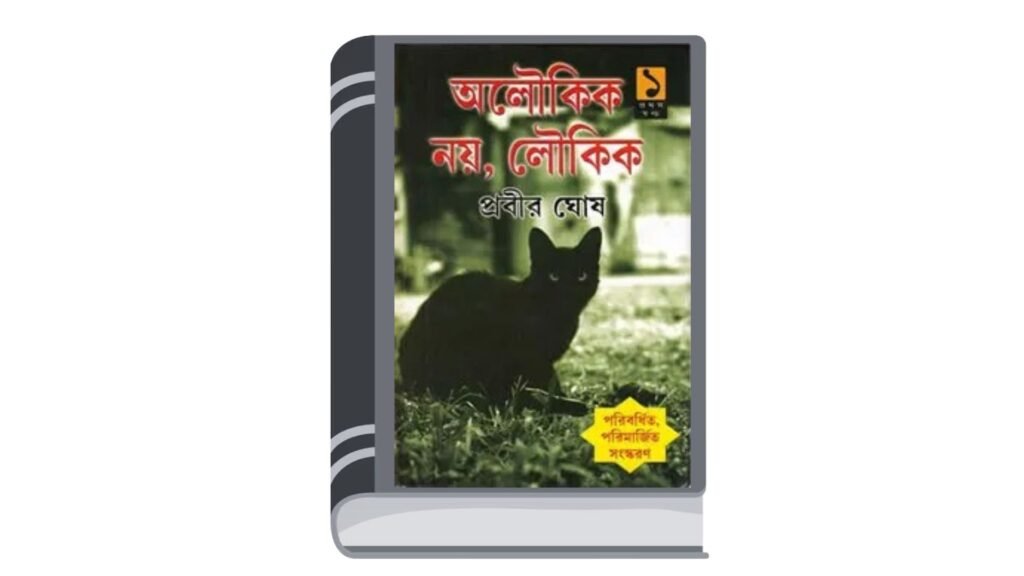

(জাতিস্মর নিয়ে আরও বহু ‘কেস-হিস্ট্রি’ ও সেসব নিয়ে বিস্তৃত অনুসন্ধান পাবেন ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে।)