অধ্যায় এক: ভূতের ভর

ভূতের ভর

ভূতের ভর : বিভিন্ন ধরন ও ব্যাখ্যা

ভূত আছে কি নেই, এই নিয়ে তর্কেরও শেষ নেই। অতি সম্প্রতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ভূত নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কে মেতেছে। একদল মানুষ আছেন, যাঁরা ভূত, ভগবান, জ্যোতিষ ও অবতারদের অলৌকিক ক্ষমতা ইত্যাদিতে বিশ্বাসী। আর একদল আছেন যাঁরা প্রমাণ ছাড়া কোনও কিছুকেই অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে নারাজ এবং স্বভাবতই ভূত, ভগবান, জ্যোতিষ শাস্ত্রে অবিশ্বাসী। আবার এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না, সাধু-সন্তদের অলৌকিক ক্ষমতায় আস্থাশীল নন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দিহান, কিন্তু ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কারণ এঁরা নিজের চোখে ভূতে পাওয়া মানুষের অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা দেখেছেন।

এমনই একজন গোবিন্দ ঘোষ। কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা করে বর্তমানে ব্যাঙ্কে পদস্থ কর্মী। ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও অবতারদের অলৌকিকত্বে অবিশ্বাসী। জ্যোতিষীদের বলেন বুজরুক। কিন্তু ভূতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না। কারণ, তবে তো নিজের চোখে দেখা কাকিমাকে ভূতে পাওয়ার ঘটনাকেই অস্বীকার করতে হয়। ব্যাখ্যা পাওয়ার আশায় গোবিন্দবাবুই আমাকে ঘটনাটা বলেন।

সালটা সম্ভবত ’৫৬। স্থান—হাসনাবাদের হিঙ্গলগঞ্জ। গোবিন্দবাবু তখন সদ্য কিশোর। একান্নবর্তী পরিবার। গোবিন্দবাবুর কাকার বিয়ে হয়েছে বছর দেড়েক। কাকিমা সদ্য তরুণী এবং অতি সুন্দরী। অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক ঘর, ঠাকুরঘর, রান্নাঘর, আঁতুড়ঘর নিয়ে বাড়ির চৌহদ্দি। বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে কিছুটা দুরে পুকুরপাড়ে পায়খানা। পায়খানার পাশেই একটা বিশাল পেয়ারাগাছ। গাছটায় ভূত থাকত বলে বাড়ির অনেকেই বিশ্বাস করতেন। তাই সন্ধের পর সাধারণত কেউই বিশেষত ছোটরা আর মেয়েরা প্রয়োজনেও পায়খানায় যেতে চাইত না। এক সন্ধের ঘটনা—কাকিমা পায়খানা থেকে ফেরার পর অস্বাভাবিক ব্যবহার করতে লাগলেন। ছোটদের দেখে ঘোমটা টানতে লাগলেন। কথা বলছিলেন নাকি গলায়। বাড়ির বড়রা সন্দেহ করলেন কাকিমাকে ভূতে পেয়েছে। অনেকেই কাকিমাকে জেরা করতে লাগলেন, ‘তুই কে? কেন ধরেছিস বল?’ ইত্যাদি বলে। একসময় কাকিমা বিকৃত মোটা নাকি গলায় বললেন, ‘আমি নীলকান্তের ভূত। পেয়ারাগাছে থাকতাম। অনেক দিন থেকেই তোদের বাড়ির ছোট বউয়ের উপর আমার নজর ছিল। আজ সন্ধে রাতে খোলা চুলে পেয়ারাতলা দিয়ে যাওয়ার সময় ধরেছি। ওকে কিছুতেই ছাড়ব না।’

পরদিন সকালে এক ওঝাকে খবর দেওয়া হল। ওঝা আসবে শুনে কাকিমা প্রচণ্ড রেগে সক্কলকে গাল-মন্দ করতে লাগলেন, জিনিসপত্তর ভাঙতে লাগলেন। শেষে বড়রা কাকিমাকে একটা থামের সঙ্গে বেঁধে রাখলেন। ওঝা এসে মন্ত্রপড়া সরষে কাকিমার গায়ে ছুড়ে মারতে লাগলেন, সেই সঙ্গে বেতের প্রহার। কাকিমার তখন সম্পূর্ণ অন্যরূপ। মুখে অশ্রাব্য গালাগাল। প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে ক্লান্ত নীলকান্তের ভূত কাকিমাকে ছেড়ে যেতে রাজি হল। ওঝা ভূতকে আদেশ করল ছেড়ে যাওয়ার প্রমাণ হিসেবে একটা পেয়ারা ডাল ভাঙতে হবে, আর একটা জলভরা কলসি দাঁতে করে পাঁচ হাত নিয়ে যেতে হবে।

সবাইকে তাজ্জব করে দিয়ে বিশাল একটা লাফ দিয়ে কাকিমা একটা পেয়ারা ডাল ভেঙে ফেললেন। একটা জলভরা কলসি দাঁতে করে পাঁচ হাত নিয়ে গেলেন। তারপর পড়ে গিয়ে অজ্ঞান। যখন জ্ঞান এল তখন কাকিমা আবার অন্য মানুষ। চিঁ-চিঁ করে কথা বলছেন, দাঁড়ানোর সাধ্য নেই।

এরপর অবশ্য কাকিমার শরীর ভেঙে পড়েছিল। বেশিদিন বাঁচেননি।

এই ধরনের ভূতে পাওয়ার কিছু ঘটনা আমি নিজেই দেখেছি। আপনাদের মধ্যেও অনেকেই নিশ্চয়ই এই ধরনের ভূতে পাওয়ার ঘটনা নিজের চোখে দেখেছেন বা শুনেছেন। এ সব ঘটনাগুলোর পিছনে সত্যিই কি ভূত রয়েছে? না, অন্য কিছু? বিজ্ঞান কী বলে? এই আলোচনায় আসছি।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে ভূতে পাওয়া কী?

আপনারা যাঁদের দেখে মনে করেন, এঁদের বুঝি ভূতে

পেয়েছে, আসলে সেইসব তথাকথিত ভূতে পাওয়া

মানুষগুলো প্রত্যেকেই রোগী, মানসিক রোগী।

এইসব মানসিক রোগীরা এমন অনেক কিছু

অসম্ভব ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেন, যে সব

ঘটনা সাধারণভাবে স্বাভাবিক একজন

মানুষের পক্ষে ঘটানো অসম্ভব।

যে হেতু সাধারণভাবে আমরা বিভিন্ন মানসিক রোগ এবং মস্তিষ্ক স্নায়ু কোষের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না, তাই মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের বিশৃঙ্খলার জন্য ঘটা অদ্ভুত সব ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা নিজেদের কাছে হাজির করতে পারি না। কিছু কিছু মানসিক রোগীদের ব্যাপার-স্যাপার তাই আমাদের চোখে যুক্তিহীন ঠেকে। আমরা ভেবে বসি—আমি যে হেতু এর ব্যাখ্যা পাচ্ছি না, তাই বুদ্ধি দিয়ে বুঝি এর ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতিটি ভূতে পাওয়া ঘটনারই ব্যাখ্যা আছে। বুদ্ধিতেই এর ব্যাখ্যা মেলে। বাস্তবিক পক্ষে ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য যা প্রয়োজন তা হল আগ্রহ, ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার আগ্রহ।

চিকিৎসা বিজ্ঞান

‘ভূতে পাওয়া’ বলে পরিচিত মনের

রোগকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছে।

এক : হিস্টিরিয়া (Hysteria),

দুই : স্কিটসোফ্রেনিয়া (Schizophrenia),

তিন : ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ (Maniac depressive)।

হিস্টিরিয়া থেকে যখন ভূতে পায়

প্রাচীন কাল থেকেই হিস্টিরিয়া নামের মানসিক রোগটির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তখনকার দিনের ওঝা, গুনিন বা জাদুচিকিৎসকরা সঠিক শারীর বিজ্ঞানের ধারণার অভাবে এই রোগকে কখনও ভূতে পাওয়া কখনও বা ঈশ্বরের ভর বলে মনে করেছে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের চোখে হিস্টিরিয়া বিষয়টাকে একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। সাধারণভাবে সংস্কারে আচ্ছন্ন, অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত বা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের আলো থেকে বঞ্চিত সমাজের মানুষদের মধ্যেই হিস্টিরিয়া রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সাধারণভাবে এইসব মানুষের মস্তিষ্ককোষের স্থিতিস্থাপকতা ও সহনশীলতা কম। যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করার চেয়ে বহুজনের বিশ্বাসকে অন্ধভাবে মেনে নিতে অভ্যস্ত। মস্তিষ্ক কোষে সহনশীলতা যাদের কম তারা নাগাড়ে একই কথা শুনলে, ভাবলে বা বললে মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু কোষ বার বার উত্তেজিত হতে থাকে, আলোড়িত হতে থাকে। এর ফলে অনেক সময় উত্তেজিত কোষগুলো অকেজো হয়ে পড়ে, অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে, ফলে মস্তিষ্কের কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে। গোবিন্দবাবুর কাকিমার ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারই ঘটেছিল।

কাকিমা পরিবেশগতভাবে মনের মধ্যে এই বিশ্বাস লালন করতেন ভূতের কোন অস্তিত্ব আছে। মানুষ মরে ভূত হয়। ভূতেরা সাধারণত গাছে থাকে। সুন্দরী যুবতীদের প্রতি পুরুষ ভূতেরা খুবই আকর্ষিত হয়। সন্ধের সময় খোলা চুলের কোনও সুন্দরীকে নাগালের মধ্যে পেলে ভূতেরা সাধারণত তাদের শরীরে ঢুকে পড়ে। ভুতেরা নাকি গলায় কথা বলে। পুরুষ ভূত ধরলে গলার স্বর হয় কর্কশ। মন্ত্র-তন্ত্রে ভূত ছাড়ানো যায়। যারা এ সব মন্ত্রতন্ত্র জানে তাদের বলে ওঝা। ভূতের সঙ্গে ওঝার সম্পর্ক—সাপে নেউলে। ওঝা এসে ভূতে পাওয়া মানুষটিকে খুব মারধর করে তাই ওঝা দেখলেই ভূতে পাওয়া মানুষ প্রচণ্ড গালাগাল করে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই জাতীয় অনেক কথাই কাকিমা তাঁর কাছের মানুষদের কাছ থেকে শুনেছেন এবং বিশ্বাসও করেছেন। শ্বশুরবাড়িতে এসে শুনেছেন পেয়ারা গাছে ভুত আছে। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় ভুল করে অথবা তাড়াতাড়ি পায়খানা যাওয়ার তাগিদে কাকিমা চুল না বেঁধেই পেয়ারা গাছের তলা দিয়ে গেছেন। যাওয়ার সময় তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল তাড়াতাড়ি পায়খানায় যেতে হবে। তারপর হয় তো পেট কিছুটা হালকা হতেই চিন্তা এসেছে—নিশ্চয়ই ভূতটা এমন সুযোগ হাতছাড়া করেনি। আমাকে ধরেছে। ভূতের পরিচয় কী, ভূতটা কে? কাকিমা নিশ্চয়ই নীলকান্ত নামের একজনের অপঘাতে মৃত্যুর কথা শুনেছিলেন, ধরে নিলেন নীলকান্তের ভূত তাঁকে ধরেছে। তারপর ভূতে পাওয়া মেয়েরা যে ধরনের ব্যবহার করেন বলে শুনেছিলেন, সেই ধরনের ব্যবহারই তিনি করতে শুরু করলেন।

গোবিন্দবাবু আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘কাকিমা অতি ভদ্র পরিবারের মেয়ে। ভূতে পাওয়া অবস্থায় তিনি ওঝাকে যে সব গালাগাল দিয়েছিলেন সে সব শেখার কোনও সম্ভাবনাই তাঁর ছিল না। তবে সে সব গালাগাল তিনি দিয়েছিলেন কী ভাবে?’

আমার উত্তর ছিল—শেখার সম্ভাবনা না থাকলেও শোনার সম্ভাবনা কাকিমার ক্ষেত্রে আর দশজনের মতো অবশ্যই ছিল। ভদ্র মানুষেরা নোংরা গালাগাল করেন না। এটা যেমন ঠিক, তেমনই সত্যি, ভদ্র মানুষও তাঁদের জীবনের চলার পথে কাউকে না কাউকে নোংরা গালাগাল দিতে শুনেছেন।

কলসি দাঁতে করে তোলা বা লজ্জা ভুলে প্রচণ্ড লাফ দেওয়ার

মত প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ হিস্টিরিয়া রোগীর পক্ষে স্বাভাবিক

ঘটনা। মানসিক অবস্থায় রোগী নিজেকে অর্থাৎ নিজের

সত্তাকে সম্পূর্ণ ভুলে যান। গভীরভাবে বিশ্বাস করে

ফেলেন— তাঁকে ভূতে ভর করেছে। তাঁর মধ্যে

রয়েছে ভূতের অসাধারণ ক্ষমতা ও বিশাল

শক্তি। ফলে সামান্য সময়ের জন্য শরীরের

চূড়ান্ত শক্তি বা সহ্য শক্তিকে ব্যবহার

করে স্বাভাবিক অবস্থায় যা অসাধ্য,

তেমন অনেক কাজ

করে ফেলেন।

হিস্টিরিয়া রোগ সম্বন্ধে ভালমতো জানা না থাকায় হিস্টিরিয়া রোগীদের নানা আচরণ ও কাজকর্ম সাধারণ মানুষদের চোখে অদ্ভুত ঠেকে। তাঁরা এগুলোকে ভূতুড়ে কাণ্ড-কারখানা বলে ধরে নেন।

প্রথমে বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় এমন কিছু সৈনিক চিকিৎসিত হাতে আসে যারা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে অথবা ডান হাত পক্ষাঘাতে অবশ কিংবা অতীত স্মৃতি হারিয়েছে। এদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে চিকিৎসকরা একমত হন এরা কোনও শারীরিক আঘাত বা অন্য কোনও শারীরিক কারণে এইসব রোগের শিকার হয়নি। রোগের কারণ সম্পূর্ণ মানসিক। এরা হিস্টিরিয়ায় ভুগছে। অনবরত রক্তপাত, হত্যা গোলা-গুলির শব্দ রোগীদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, কিছুতেই তারা এত রক্তপাত, এত হত্যা, এত শব্দ সহ্য করতে পারছিল না। মন চাইছিল যুদ্ধ ছেড়ে পালাতে। বাস্তবে যা আদৌ সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ ছেড়ে পালানো মানেই দেশদ্রোহিতা, ধরা পড়লেই কঠোর শাস্তি। পালানোর ইচ্ছা ও পালাতে ভয়—দুয়ের সংঘাত রূপান্তরিত হয়েছে হিস্টিরিয়ায়।

যে কোনও সমস্যায় দুই বিপরীতধর্মী চিন্তার সংঘাতে শরীরের বিভিন্ন অংশে এই ধরনের অসাড়তা ঘটতে পারে। প্রতি বছরই প্রধানত মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক জাতীয় পরীক্ষার আগে মনোরোগ চিকিৎসকদের কাছে বেশ কিছু পরীক্ষার্থী চিকিৎসিত হতে আসে যারা স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে বা যাদের ডান হাত অসাড় হয়ে গেছে। পরীক্ষার সময় অনেকে নিজেকে অত্যধিক পড়া ও লেখার চাপের মধ্যে রাখে। চাপ অত্যধিক হলে শরীরে আর সয় না। মন বিশ্রাম নিতে চায়। আবার একই সঙ্গে ভাল ফলের জন্য মন বিশ্রামের দরুন সময় নষ্ট করতে চায় না। অর্থাৎ একই সঙ্গে মন বিশ্রাম নিতে চাইছে এবং বিশ্রাম নিতে চাইছে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতেই হিস্টিরিয়াজনিত সমস্যাগুলো প্রকট হয়। হিস্টিরিয়াজনিত কারণে বারোধের সমস্যাতেও কিছু কিছু নবীন আবৃত্তিকার ভোগেন।

যে সব জায়গায় গ্রাম ভেঙে খনি বা শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে, সে সব অঞ্চলের মানুষ কৃষি নির্ভরতা ছেড়ে খনির কাজে ও শিল্পের কাজে লেগে পড়তে গিয়ে নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে অনেক মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হচ্ছে। এই মানসিক দ্বন্দ্বের পরিণতিতে ঘটছে তীব্র আলোড়ন। এমন পরিস্থিতিতেই মস্তিষ্ককোষের সহনশীলতা কম থাকার দরুন, যুক্তি-বৃদ্ধি কম থাকার দরুন এইসব মানুষদের মধ্যে ব্যক্তি-হিস্টিরিয়ার আধিক্য হওয়ার সম্ভাবনা।

নাম-গান করতে করতে আবেগে চেতনা হারিয়ে অদ্ভুত আচরণ করাও হিস্টিরিয়ারই অভিব্যক্তি। সভ্যতার আলো ব্যক্তি-হিস্টিরিয়ার প্রকোপ কমায়। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে এই সভ্য মানুষগুলোই হিস্টিরিয়াজনিত কারণে দলে দলে অদ্ভুত সব আচরণ করে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টায় দিল্লিতে কয়েক হাজার শিখকে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় যারা হত্যা করেছিল, তারা কিছুটা সময়ের জন্য অবশ্যই হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

ধর্মান্ধতা থেকে অন্য ধর্মের মানুষদের হত্যার

পিছনেও থাকে হিস্টিরিয়া, গণ হিস্টিরিয়া

সৃষ্টিকারকের ভূমিকায় থাকে ধর্ম,

ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক

দল, রাষ্ট্র ইত্যাদি।

’৮৭-র জানুয়ারিতে কলকাতার টেলিফোন অপারেটরদের মধ্যে তড়িদাহতের ঘটনা এমনই ব্যাপকতা পায় যে, অটোম্যানুয়াল এক্সচেঞ্জ, অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের টেলিফোন অপারেটররা আন্দোলনে নেমে পড়েন। কানের টেলিফোন রিসিভার থেকে তাঁরা এমনভাবে তড়িদাহত হতে থাকেন যে অনেককে হাসপাতালে পর্যন্ত ভর্তি করা হয়। পরে মেডিকেল রিপোর্টে তড়িদাহতের কোনও সমর্থন মেলেনি। বরং জানা যায় তড়িদাহতের ঘটনাগুলো ছিল সম্পূর্ণ ভয়জনিত। এটা গণ-হিস্টিরিয়ার একটি উদাহরণ।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি উদাহরণ হাজির করার লোভ সামলাতে পারলাম না। কয়েক বছর আগে কলকাতা ও তার আশেপাশে এক অদ্ভুত ধরনের রোগের আবির্ভাব ঘটেছিল। জনতা নাম দিয়েছিল ‘ঝিনঝিনিয়া’ রোগ। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বেশ কিছু লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়। রোগী হঠাৎ কাঁপতে শুরু করত অথবা সারা শরীরে ব্যথা শুরু করত। সেইসঙ্গে আর এক উপসর্গ রোগী নাকি অনুভব করত তার লিঙ্গ শরীরের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। গণ-হিস্টিরিয়া থেকেই এই উপসর্গগুলো রোগীরা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল।

এক ধরনের ভূতে পাওয়া রোগ স্কিটসোফ্রেনিয়া

স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগের বিষয়ে বোঝার সুবিধের জন্য একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। গতিময়তা মস্তিষ্ককোষের একটি বিশেষ ধর্ম। সবার মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা সমান নয়। যাদের গতিময়তা বেশি, তারা যে কোনও বিষয় চটপট বুঝতে পারে। বহু বিষয়ে জানার ও বোঝার আগ্রহ ও ক্ষমতা আছে। খুব সাবলীলভাবেই বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারে এবং সহজেই এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গের চিন্তায় বা আলোচনায় নিজের মস্তিষ্ককোষকে নিয়োজিত করতে পারে।

সাধারণভাবে রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, প্রশাসক শ্রেণির মানুষদের মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা বেশি। এই ধরনের মস্তিষ্ককোষের অধিকারীদের বলা হয় প্রাণচঞ্চল বা স্যাংগুইনাস (Sanguineous)।

চিন্তাবিদ, গবেষক, নহিত্যিক, বিজ্ঞানী শ্রেণির মানুষেরা সাধারণভাবে কোনও বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে ভালবাসেন। সবকিছুকে ভালমতো জানতে চান, বুঝতে চান। এক সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসেন না। এরা আত্মস্থ বা ফ্লেমেটিক (Phlegmatic) ধরনের মস্তিষ্কের অধিকারী।

স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগের শিকার হন সাধারণভাবে আত্মস্থ ধরনের মস্তিষ্কের অধিকারীরা। তাঁরা কোনও কিছু গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে সঠিকভাবে চিন্তার মূলে পৌঁছতে না পারলে বা বুঝতে গিয়ে ঠিকমতো বুঝতে না পারলে, অথবা কোনও সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেও সমাধানের পথ না পেলে অথবা রহস্যময়তা নিয়ে চিন্তা করতে করতে অতি আবেগপ্রবণতার দরুন রহস্যময়তার মধ্যে থেকে নিজেকে বের করে আনতে না পারলে তাঁদের মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা আরও কমে যায়। তাঁরা আরও বেশি করে নিজেদের চিন্তার মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। মস্তিষ্কের চালককেন্দ্র (motor centre) এবং সংবেদনকেন্দ্র (sensorium) ধীরে ধীরে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে থাকে, শ্লথ হয়ে থাকে, অনড় হতে থাকে। এর ফলে এঁরা প্রথমে বাইরের কর্মজগৎ থেকে, তারপর নিজের পরিবারের আপনজনদের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেন। তারপর এক সময় এঁরা নিজেদের সত্তা থেকেও নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেন।

পরবর্তীকালে দেখা যায়, রোগীর মস্তিষ্ককোষ ঠিকভাবে উদ্দীপনা সঞ্চালনা করতে পারছে না বা ছড়িয়ে দিতে পারছে না। ফলে একটি কোষের সঙ্গে আর একটি কোষের সংবাদ আদান-প্রদান ব্যাহত হতে থাকে। মস্তিষ্ক কোষের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার দরুন রোগীর ব্যবহারে বাস্তববিমুখতা দেখতে পাওয়া যায়। রোগীরা এই অবস্থায় অলীক বিশ্বাসের শিকার হয়। পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে অলীক বিশ্বাসও (Halucination) পাঁচ রকমের হতে পারে। ১. দর্শনানুভূতির অলীক বিশ্বাস (optical halucination) ২. শ্রবণানুভূতির অলীক বিশ্বাস (auditory halucination) ৩. স্পর্শানুভূতির অলীক বিশ্বাস (tactile halucination) ৪. ঘ্রাণানুভূতির অলীক বিশ্বাস (olactory halucination) ও ৫. স্বাদ গ্রহণের বা জিহ্বানুভূতির অলীক বিশ্বাস (taste halucination)।

গুরুর আত্মার খপ্পরে জনৈকা শিক্ষিকা

সম্প্রতি ভূতে পাওয়া একটি পুরো পরিবার এসেছিলেন আমাদের কাছে। গৃহকর্তা ইকনমিক্সে এম. এ. মফস্বল শহরের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বয়স পঞ্চান্নর আশে-পাশে। গৃহকর্ত্রী বাংলা সাহিত্যের ডক্টরেট। কলকাতার একটি মহিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। দুই ছেলে। বড় ছেলে চাকরি করেন। ছোট-এখনও চাকরিতে ঢোকেননি। বেশ কিছু ভাষা জানেন। একাধিকবার বিদেশ গিয়েছেন। এঁরা প্রত্যেকেই ভূতের (?) খপ্পরে পড়ে এমনই নাজেহাল অবস্থায় পড়েছিলেন যে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ১৯৮৭-র ৭ মে আনন্দবাজার পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপন দেন। বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ছিল—এক অশরীরী আত্মার দ্বারা আমাদের পারিবারিক শান্তি সম্পূর্ণ বিপর্যন্ত। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

বিজ্ঞাপনটি দেখে আমাদের সংগঠনের জনৈক সদস্য নেহাতই কৌতূহলের বশে একটি চিঠি লিখে জানায়—বিস্তৃতভাবে ঘটনাটি জানান। হয়তো সাহায্য করা সম্ভব হবে।

ইনল্যাণ্ডে উত্তর এল। পত্র-লেখিকা ও তাঁর পরিবারের সকলেরই নাম প্রকাশে অসুবিধে থাকায় আমরা আমাদের বোঝার সুবিধের জন্য ধরে নিলাম পত্র-লেখিকার নাম মঞ্জু, বড় ছেলে চন্দ্র, ছোট ছেলে নীলাদ্রি, স্বামী অমরেন্দ্র। মঞ্জু দেবী জানালেন—‘প্ল্যানচেট’ নামে একটা বই পড়ে ১৯৮৪ সালের ২৫ আগস্ট শনিবার তিনি, স্বামী ও দুই ছেলে প্ল্যানচেট করতে বসেন। প্রথমে একটি বৃত্ত এঁকে রেখার বাইরের দিকে A থেকে Z পর্যন্ত এবং রেখার ভিতরের দিকে ১ থেকে ৯ এবং ০ লিখে বৃত্তের কেন্দ্রে একটা ধূপদানিতে ধূপ জ্বেলে সবাই মিলে ধূপদানিকে ছুঁয়ে থেকে এক মনে কোনও আত্মার কথা ভাবতে শুরু করতেন। একসময় দেখা যেত ধূপদানিটা চলতে শুরু করেছে এবং একটি অক্ষরের কাছে যাচ্ছে। অক্ষরগুলো পর পর সাজালে তৈরি হচ্ছে শব্দ। শব্দ সাজিয়ে বাক্য। একটি বাক্য হতে এত দীর্ঘ সময় লাগছিল যে ধৈর্য রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

তাই প্ল্যানচেট বইয়ের নির্দেশমতো একদিন ওঁরা বসলেন রাইটিং প্যাড ও কলম নিয়ে। প্রথম কলম ধরেছিলেন মঞ্জু দেবী। প্রথম দিন বেশ কিছুক্ষণ বসার পর এক সময় হাতের কলম একটু একটু করে কাঁপতে শুরু করল। মঞ্জু দেবীই প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি কে? উত্তরে লেখা হল ‘রবীন্দ্রনাথ’। আরও কিছু প্রশ্নোত্তরের পর একে একে প্রত্যেকেই কলম ধরেন। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আত্মা এসে রাইটিং প্যাডে লিখে তাঁদের উপস্থিতির কথা জানিয়ে যায়। আত্মা আনার জন্য বেশ কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করতে হত বটে, কিন্তু একবার আত্মা এসে গেলে হুড়মুড় করে লেখা বের হত। প্রথমদিন ভোর রাত পর্যন্ত কলম চলতে থাকে তারপর থেকে প্রতিদিনই গভীর রাত পর্যন্ত চলত আত্মা আনার খেলা। এ এক অদ্ভুত নেশা।

এমনিভাবে যখন আত্মা আনার ব্যাপার প্রচণ্ড নেশার মতো পেয়ে বসেছে সেই সময় ’৮৫-র জানুয়ারির এক রাতে ছোট ছেলে নীলাদ্রি নিজের ভিতর বিভিন্ন আত্মার কথা শুনতে পান। ’৮৫-র ৫ মার্চ থেকে মঞ্জু দেবীও একটি আত্মার কথা শুনতে পান। আত্মাটি নিজেকে তাঁর গুরুদেব বলে পরিচয় দেয়। সেই আত্মার বিভিন্ন কথা ও নির্দেশ আজ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি মুহূর্তেই শুনতে পাচ্ছেন মঞ্জু দেবী, সেই সঙ্গে আত্মার স্পষ্ট স্পর্শও অনুভব করছেন, আত্মাটি তাঁর সঙ্গে চূড়ান্ত অশ্লীলতাও করছে। মঞ্জু দেবী এক অতি বিখ্যাত ধর্মগুরুর শিষ্যা। গুরুদেব মারা যান ১৯৮৪-র ২১ এপ্রিল। মঞ্জু দেবী আমাদের সদস্যটিকে চিঠিটি লিখেছিলেন ২ জুলাই ’৮৭।

চিঠি আমার কাছে সদস্যই নিয়ে আসে। আমাকে অনুরোধ করে এই বিষয়ে কিছু করতে।

আমার কথা মতে ১৯ জুলাই রবিবার সন্ধ্যায় পরিবারের সকলকে নিয়ে মঞ্জু দেবীকে আসতে অনুরোধ করেন সদস্যটি।

এলেন মঞ্জু দেবী ও তাঁর স্বামী। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম প্ল্যানচেটের আসরে চারজনের কলমেই কোনও না কোনও সময় বিভিন্ন আত্মা এসেছেন। আত্মাদের মধ্যে নেপোলিয়ন, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়র, আলেকজাণ্ডার থেকে স্বরূপানন্দ অনেকেই এসেছেন, মঞ্জু দেবীর স্বামীর সঙ্গে বা বড় ছেলে চন্দ্রর সঙ্গে কোনোদিনই কোনো আত্মাই কথা বলেনি। অর্থাৎ তাঁরা আত্মার কথা শুনতে পাননি। আত্মার কথা শুনতে পাচ্ছেন মঞ্জু দেবী ও তাঁর ছোট ছেলে নীলাদ্রি, আত্মার স্পর্শ পেয়েছেন শুধু মঞ্জু দেবী। বড়ই অশ্লীল সে স্পর্শ।

পরের দিনই আমার সঙ্গে দুই ছেলে দেখা করলেন। কথা বললাম। সকলের সঙ্গে কথা বলার পর বুঝলাম, চারজনই ‘প্ল্যানচেট’ বইটা পড়ে প্ল্যানচেটের সাহায্যে সত্যিই মৃতের আত্মাকে টেনে আনা সম্ভব এ কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। তারই ফলে অবচেতন মন সচেতন মনের অজ্ঞাতে চারজনকে দিয়েই বিভিন্ন মৃতের নাম ও নানা কথা লিখিয়েছে। ছোট ছেলে নীলাদ্রি সবচেয়ে বেশিবার মিডিয়াম হিসেবে কলম ধরার জন্য প্ল্যানচেট নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন—আমার হাত দিয়ে কেন আত্মাদের লেখা বের হচ্ছে? এই রহস্যের সমাধানের চেষ্টা করতে গিয়ে বার বারই চিন্তাগুলো এক সময় তালগোল পাকিয়ে গেছে। রহস্যের জাল খোলেনি। বুদ্ধিমান নীলাদ্রি নিজেই নিজের অজান্তে স্কিটসোফ্রেনিয়ার রোগী হয়ে পড়েছেন। ফলে শ্রবণানুভূতির অলীক বিশ্বাসের শিকার হয়ে অলীক সব কথাবার্তা শুনতে শুরু করেছেন।

মঞ্জুদেবী সাহিত্যে ডক্টরেট, ভক্তিমতী আবেগপ্রবণ মহিলা। দীক্ষা নেওয়ার পরবর্তীকালে কিছু কিছু নারীর প্রতি গুরুদেবের আসক্তির কথা শুনেছিলেন। গুরুদেব ছিলেন অতি সুদর্শন। মঞ্জুদেবীও এককালে সুন্দরী ছিলেন। প্ল্যানচেটের আসরে ধূপদানির চলা দেখে মঞ্জুদেবী ধরে নিয়েছিলেন, দেহাতীত আত্মাই এমনটা ঘটাচ্ছে। একসময় ধুপদানি ছেড়ে কলমের ডগাতেও বিভিন্ন আত্মাকে বিচরণ করতে দেখেছেন। গুরুদেবের আত্মা হাজির হতেই অনেক গোলমাল দেখা দিয়েছে। গুরুদেবের নারী আসক্তির যে সব কাহিনি শুনেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন, সেই বিশ্বাস থেকেই এক সময় মঞ্জুদেবীর মনে হয়েছিল—গুরুদেবের আত্মা আমার আহ্বানে হাজির হওয়ার পর আমার প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়বেন না তো? তাঁর নারী পিপাসা মিটে না থাকলে এমন সুযোগ কি ছেড়ে দেবেন? আমাকেই ভোগ করতে চাইবেন না তো?

এই সব চিন্তাই একসময় স্থির বিশ্বাস হয়ে গেড়ে বসেছে—গুরুদেব এই সুযোগে নিজের কদর্য ইচ্ছেগুলোকে চরিতার্থ করে চলেছেন, আমার শরীরকে ভোগ করে চলেছেন।

প্ল্যানচেটের আসরে অংশ নেওয়ার অতি আবেগপ্রবণতা ও বিশ্বাস থেকেই এক সময় মঞ্জুদেবীর মধ্যে এসেছে শ্রবণানুভূতি ও স্পর্শানুভূতির অলীক বিশ্বাস।

২৬ জুলাই মঞ্জুদেবী ও ছোট ছেলেকে আসতে বললাম। ওঁরা এলেন। ওঁরা যেমন ভাবে কাগজ-কলম নিয়ে প্ল্যানচেটের আসরে বসলেন তেমনিভাবেই একটা আসর বসালাম। দুজনের অনুমতি নিয়ে সে দিনের আসরে ছিলেন একজন সাংবাদিক, একজন চিত্র সাংবাদিক ও আমাদের সমিতির দুই সদস্য।

আসর বসার আগে মঞ্জুদেবী ও নীলাদ্রির সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে কিছু কথা বললাম। টেবিলে বসলেন মঞ্জুদেবী ও নীলাদ্রি। রাইটিং-প্যাড আর কলম এল। তিনটে ধূপকাঠি জ্বালানো হল। মঞ্জুদেবীর কথামতো নীলাদ্রি কলম ধরলেন। মিনিট দুয়েক পরেই দেখা গেল নীলাদ্রির হাত ও কলম কাঁপছে। মঞ্জুদেবী বললেন-উনি এসে গেছেন। তারপর তিনিই প্রশ্ন করলেন—আপনি কে? কলম লিখল—গুরুদেবের নাম।

এরপর মঞ্জুদেবী অনেক প্রশ্নই করলেন, যেমন—‘আপনি আমাকে ছাড়ছেন না কেন?’ ‘প্রবীরবাবু বলছেন, আপনি তাঁকে কথা দিয়েছেন আমাকে ছেড়ে যাবেন। কথা রাখছেন না কেন?’ ইত্যাদি।

নীলাদ্রির কলমের গতি বেশ দ্রুততর। গুরুদেবের আত্মা এক সময় লিখল মঞ্জুদেবীকে সে ছেড়ে যাচ্ছে। তারপর ইংরেজিতে লিখন—‘লিভ দ্য পেন।’ কলম ছাড়ার আদেশে কলম ছাড়লেন নীলাদ্রি।

মঞ্জুদেবী খুঁত খুঁত করতে লাগলেন। দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে তিনি যে আত্মাটিকে তাড়াতে আঠারো হাজার টাকার ওপর খরচ করেও কৃতকার্য হননি, সে কিনা এত দ্রুত এক কথায় চলে যেতে চাইছে।

মঞ্জুদেবী তাঁর সন্দেহের কথাটি স্বভাবতই প্রকাশ করলেন। বললেন, আপনি ওকে সম্মোহন করে লিখতে বাধ্য করছেন না তো?

মা’য়ের এমনতর কথা নীলাদ্রির ইগোতে আঘাত করল। নীলাদ্রি খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। কিছু তপ্ত কথা বলে ক্ষিপ্ত নীলাদ্রি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। মঞ্জুদেবীর মস্তিষ্ক কোষে আত্মা ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা পুরোপুরি গেঁথে দেওয়ার জন্য নীলাদ্রিকে ঠাণ্ডা করে আবার এনে তথাকথিত প্ল্যানচেটের আসরে বসালাম। আমাদের অনুরোধে নীলাদ্রি কলমও ধরলেন। এবার মঞ্জুদেবী আত্মার উপস্থিতির যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ মুক্ত হতে এমন অনেক প্রশ্ন করলেন, যে সব প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কলমের উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন মঞ্জু। বিশ্বাস করলেন এ সব সত্যি আত্মারই লেখা। গুরুদেবের আত্মাই কথা দিচ্ছেন, মঞ্জুদেবীর পরিবারকে আর বিরক্ত করবেন না।

মৃতের আত্মার কোনও অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও অবচেতন মনের যে বিশ্বাস সচেতন মনকে চালিত করে অলীক কিছু লিখিয়েছে, অলীক কিছু শুনিয়েছে, অলীক কিছুর স্পর্শ অনুভব করিয়েছে, আমি আমার কথাবার্তা এবং ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সেই অবচেতন মনে এই বিশ্বাস গড়ে তুলতে বা ধারণা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, গুরুদেবের আত্মা আজই তাদের ছেড়ে যাবেন। গত দু’দিন আমার সঙ্গে গুরুদেবের আত্মার এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। ফলে নীলাদ্রির মস্তিষ্ককোষে আমার দ্বারা সঞ্চারিত দৃঢ় ধারণাই নীলাদ্রিকে দিয়ে লিখিয়েছে—‘হ্যাঁ, বেশ চলে যাব’—এইসব কথাগুলো।

সচেতন মনের উপর অবচেতন মনের প্রভাবের জন্য যে লেখাগুলো এতদিন আত্মা এসেছে বিশ্বাসে লেখা হয়েছে, যে কথাগুলো এতদিন আত্মা বলছে বিশ্বাসে শোনা গেছে, সেই সচেতন মনের উপর অবচেতন মনের প্রভাবকে কাজে লাগানোর ফলেই আজকের নীলাদ্রি আত্মার বিদায় নেওয়ার কথা লিখলেন।

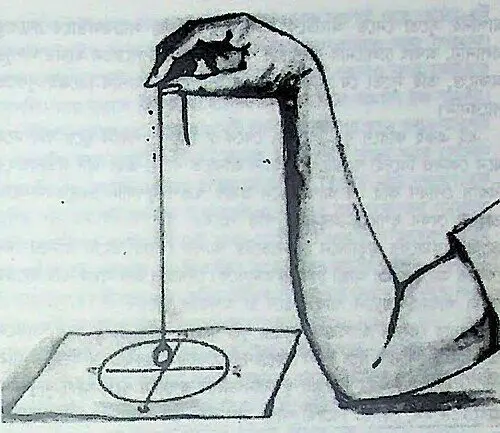

অবচেতন মনের প্রভাবের একটা পরীক্ষা হয়েই যাক

সচেতন মনের ওপর অবচেতন মনের প্রভাব হাতে কলমে পরীক্ষা করতে চাইলে আসুন আমার সঙ্গে। একটা সাদা খাতা জোগাড় করে ফেলুন। খাতাটা বাঁধানো হলে ভালো হয়। খাতা না পেলে একটা সাদা কাগজ নিয়েই না হয় আমরা কাজটা শুরু করি। এবার একটা কলম, একটা আংটি ও সুতো। খাতায় বা কাগজে ইঞ্চি চারেক ব্যাসের একটা মোটামুটি বৃত্ত এঁকে ফেলুন। ব্যাস অবশ্য চারের বদলে দুই বা ছয় ইঞ্চি হলেও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। এবার গোটা বৃত্ত জুড়ে পরিধি ছুঁয়ে এঁকে ফেলুন একটা যোগ চিহ্ন বা ক্রস চিহ্ন। সরলরেখা দুটির নাম দেওয়া যাক AB ও CD। এখন আসুন, আমরা আংটিতে বেঁধে ফেলি সুতো। আংটিটায় কোনও পাথর বসানো থাকলে সুতো আমরা বাঁধব পাথরের বিপরীত দিকে।

এবার আমরা বৃত্ত আঁকা খাতা বা কাগজটা টেবিলে পেতে নিজেরা চেয়ার টেনে বসে পড়ি আসুন। কনুইটা টেবিলে রেখে তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের সাহায্যে আংটি বাঁধা সুতোটাকে এমনভাবে ধরুন যাতে আংটিটা ঝুলে থাকে যোগ-চিহ্নের কেন্দ্রে।

এবার শুরু হবে আসল মজা। আর মজাটা জমাতে প্ল্যানচেটের আসরের মতোই চাই একটা শান্ত পরিবেশ। এমন শাস্ত্র পরিবেশ পেতে প্রথম দিন শুধু আপনি একাই বসুন না একটা ঘরে, দরজা বন্ধ করে। আপনি গভীরভাবে ভাবতে থাকুন আংটিটা AB রেখা ধরে A ও B-র দিকে দোল খাচ্ছে। ভাবতে থাকুন, গভীরভাবে ভাবতে থাকুন। ভাবনার সঙ্গে একাত্ম হতে প্রয়োজনে দৃষ্টিকে AB সরলরেখা ধরে A ও B লেখার দিকে নিয়ে যান, মনে মনে বলতে থাকুন—আংটিটা A B ধরে দুলছে, পেণ্ডুলামের মতো দুলছে। না বেশিক্ষণ আপনাকে ভাবতে হবে না। দু-চার মিনিটের মধ্যেই দেখতে পাবেন স্থির আংটি গতি পাচ্ছে, A B রেখা ধরে আংটি পেণ্ডুলামের মতো দুলে চলেছে।

আপনি এক সময় ভাবতে শুরু করুন—আংটি আবার স্থির হয়ে যাচ্ছে, আবার গতি হারিয়ে স্থির হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাবেন আংটি স্থির হয়ে যাবে। এবার আপনার চিন্তাকে নিয়ে আসুন C D রেখা বরাবর। গভীরভাবে ভাবতে থাকুন আংটিটা CD রেখা বরাবর পেণ্ডুলামের মতো দুলছে, আংটিটা C D রেখা বরাবর দুলছে, আংটিটা CD রেখা বরাবর দুলছে। একসময় আংটিটা দুলতে থাকবে এবং C D রেখা বরাবরই দুলতে থাকবে।

আবার ভাবতে থাকুন—আংটিটা গতি হারিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ভাবতেই থাকুন, দেখবেন, আপনার ভাবনাকে মর্যাদা দিয়ে আংটি দাঁড়িয়ে পড়েছে। এবার ভাবতে থাকুন তো, আংটিটা ঘড়ির কাঁটার গতির দিকে অর্থাৎ ক্লক-ওয়াইজ ঘুরছে। একমনে ভাবতে থাকুন। দেখবেন আংটি গোল করে ঘুরে চলেছে ডান থেকে বাঁয়ে।

ভাবুন, আংটি ঘোরা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ছে, দাঁড়িয়ে পড়ছে, দাঁড়িয়ে পড়ছে। আংটি দাঁড়াবে।

এবার ভাবতে থাকুন আংটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত গতিতে ঘুরছে অ্যাণ্টি-ক্লক ওয়াইজ ঘুরছে, বাঁ থেকে ডাইনে ঘুরছে। এক মনে ভাবতে থাকুন। দেখবেন আংটি আবার গতি পাচ্ছে, ঘুরছে, বাঁ থেকে ডাইনেই।

আপনি এবার দু-আঙুলে ধরা সুতো ছেড়ে ভাবুন তো—আপনি কি সুতো নেড়ে আংটিকে চালিয়েছেন? উত্তর পাবেন—না তো? তবে আংটিটা আপনার চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘুরছিল কেন?

ঘুরছিল, কারণ আপনার অবচেতন মনই আপনাকে দিয়ে ঘোরাচ্ছিল। আপনিই সুতো নেড়ে আংটিকে চালিয়েছেন। কিন্তু সচেতনভাবে যেহেতু চালাননি, অর্থাৎ চালানোর ব্যাপারটা ঘটেছে আপনার সচেতন মনের সম্পূর্ণ অজান্তে, তাই সুতো যে আপনিই নেড়েছেন, সেটা আপনি নিজেই বুঝতে পারেননি।

এই একই কারণে বৃত্ত ঘিরে A থেকে Z লিখে ধুপদানি ছুঁয়ে যদি মনে মনে কোনও বিদেহী আত্মাকে আহ্বান জানাতে থাকি, এবং যদি গভীরভাবে বিশ্বাস পোষণ করি যে আত্মা এলে প্রমাণ স্বরূপ ধুপদানি চলতে থাকবে, তাহলে দেখব ধূপদানি একসময় গতি পাবে।

উত্তমকুমারের মৃত্যুদিনে প্ল্যানচেটের আসর পেতে তাতে বসিয়ে দিন কোনও আবেগপ্রবণ আত্মা বিশ্বাসী মানুষকে। দেখবেন এক সময় তার হাতের ছোঁয়া পাওয়া ধুপদানি ধাবিত হবে U অক্ষরের দিকে।

আবার কোনও জীবিত মানুষকে মৃত বলে বিশ্বাস তৈরি করে কাউকে মিডিয়াম হিসেবে বসিয়ে দিন। দেখবেন এ ক্ষেত্রেও একইভাবে ধূপদানি গতি পাবে। বাস্তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধূপদানি চালায় ধূপদানি ছুঁয়ে থাকা মানুষটির অবচেতন মন, কোনও বিদেহী আত্মা নয়। আর এই অবচেতন মনকে চালায় বিশ্বাস, সংস্কার, আকুতি, আকাঙ্ক্ষা, একান্ত ইচ্ছা ইত্যাদি।

অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে কেউ কেউ নিজেকে ভাল মিডিয়াম হিসেবে জাহির করতে ধূপদানি ঠেলে থাকে অতি সচেতনভাবেই। অর্থাৎ সচেতনভাবেই তারা প্রতারক।

প্রেমিকের আত্মা ও এক অধ্যাপিকা

কিছুদিন আগে (২৪ ডিসেম্বর ’৮৭) এক সন্ধ্যায় আমার কাছে নতুন বিবাহিত দুই তরুণ-তরুণী এসেছিলেন। ছেলেটি পেশায় সরকারি অফিসার, মেয়েটি অধ্যাপিকা। নাম জানালে দুজনেরই অসুবিধে হতে পারে। আমরা বরং ঘটনাটা বুঝতে ওঁদের দুটি নাম দিচ্ছি—জয় ও সুমনা।

ওঁদের শোবার ঘরের ড্রেসিং টেবিলে রয়েছে দুজনের রঙিন ছবি। জয় মাঝেমধ্যে লক্ষ্য করেছেন, সুমনা জয়ের ছবির দিকে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ভয় নিয়ে তাকিয়ে থাকেন, বিড় বিড় করেন নিজের মনে। একদিন জয়ের প্রশ্নের উত্তরে সুমনা বলেছিলেন, ‘তোমার ছবিটা মাঝে মাঝে হঠাৎ অপরিচিত এক পুরুষের ছবি হয়ে যায়। সে আমাকে শাসায়, ভয় দেখায়।’

সুমনার সঙ্গে আলাদা করে কথা বলে জেনেছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকে গৌরবের সঙ্গে সুমনার ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ভালেবাসা দৈহিক সম্পর্ক পর্যন্ত গড়ায়। সুমনা অধ্যাপনার কাজ পেলেন। দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েকটা বছর। গৌরব কোনও কাজ জোটাতে পারেননি। আয় বলতে টিউশানি। ইতিমধ্যে জয়ের সঙ্গে আলাপ হল সুমনার। বাস্তব জীবনে গৌরবের চেয়ে জয়কেই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হল। তারপর এক গোধূলি লগ্নে দুজনের বিয়ে। কয়েক দিন পরেই সুমনা খবর পেলেন তাদের বিয়ের রাতেই গৌরব আত্মহত্যা করেছে ঘুমের বড়ি খেয়ে। এর কিছুদিন পর থেকেই বর্তমান উপসর্গের শুরু। এক মধ্যরাতে জয় সুমনাকে যখন আদর-টাদর করছিলেন সেই সময় ড্রেসিং টেবিলে রাখা জয়ের ছবিটার দিকে তাকাতেই আতঙ্কে গা শির শির করে ওঠে। জয়ের ছবিটা গৌরবের ছবি হয়ে গেছে। জীবন্ত ছবি। ছবির গৌরব তীব্র ঘৃণার চোখে তাকিয়ে ছিল। ওর চোখের পাতা পর্যন্ত পড়তে দেখেছেন সুমনা।

তারপর থেকে বহু বার জয়ের ছবিকে গৌরব হতে দেখেছেন সুমনা.সম্প্রতি জয়ের সঙ্গে মিলনের মুহূর্তে সুমনার কানের সামনে ফিসফিস করে ওঠে গৌরবের কণ্ঠস্বর। গৌরব ভর্ৎসনা করে। গৌরবের অতৃপ্ত আত্মাই যে এগুলো ঘটাচ্ছে সে বিষয়ে সুমনার বিশ্বাস হিমালয়ের মতোই অটল।

সুমনার এই ধরনের ভুল দেখা ও ভুল শোনা স্কিটসোফ্রেনিয়ারই লক্ষণ।

ভূতে পাওয়া যখন ম্যানিয়াস ডিপ্রেসিভ

সবার সামনে ভূত শাড়ি করে ফালা

গত বছর ১ বৈশাখ। এক তরুণ এলেন। সমস্যা, স্ত্রীকে ভূতে পেয়েছে। পরিচয় গোপন রাখার প্রয়োজনে ধরে নিলাম মেয়েটির নাম টিংকু, ছেলেটির নাম চন্দন। ভূতের কাণ্ড-কারখানাগুলো বড়ই অদ্ভুত রকমের। শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া নিজে থেকে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে যাচ্ছে। শরীরের বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে আঁচড়ের দাগ। চুলগুলো নিজের থেকেই ছিঁড়ে যাচ্ছে। যখন তখন ঘরের মধ্যে ঢিল এসে পড়ছে। খাবার খেতে গেলেই খাবারে এসে পড়ছে চুল, ইটের টুকরো ইত্যাদি। এমনকী জল খেতে গেলেও পরিষ্কার গ্লাসে রহস্যময়ভাবে হাজির হচ্ছে চুল।

ভূতুড়ে উপদ্রবের শুরু ’৮৭-র জানুয়ারিতে। ইতিমধ্যে জ্যোতিষী, তান্ত্রিক অনেকেই কাছেই টিংকুকে নিয়ে গেছেন চন্দন। কোনও ফল হয়নি।

কদমতলার ঠাকুরবাড়িতে টিংকুকে নিয়ে যাওয়া হয়। ঠাকুরবাড়ি থেকে জানানো হয়—একটি ছেলে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তারই আত্মা টিংকুকে ধরেছে। কারও সাধ্য নেই টিংকুকে সেই আত্মার হাত থেকে রক্ষা করে।

কদমতলা থেকে ফিরে আসার দিন থেকে শুরু হয় আর এক নতুন উপসর্গ। সেইদিনই হাত থেকে চুড়ি, আংটি অলৌকিকভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর থেকে বাড়ির বহু জিনিসই এমনি হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবশ্য টিংকুর ভিতর থেকে ভূতটা বলে দিত কোথায় সে জিনিসগুলো ফেলেছে।

চন্দনের সমস্যা সমাধানের জন্য তার পরের রবিবার সকালেই গেলাম তাদের বাড়ি। না বাড়ি নয়, রেল লাইনের পাশে জবর-দখল করা জায়গায় সারি সারি ছাপড়ার বেড়ার কুঁড়ে। তারই একটায় চন্দনরা থাকেন। চন্দনরা বলতে—চন্দন, টিংকু, মা, বাবা, তিন বোন, দাদা ও দুই ভাই নিয়ে দশজন।

সেদিন আমার সঙ্গী ছিল আমার ছেলে পিনাকী ও আমাদের সমিতির সদস্য মানিক মৈত্র। চন্দনদের কুঁড়ের কাছে এক ঝাঁক তরুণ অপেক্ষা করছিলেন। প্রত্যেকেই চন্দনের বন্ধু বা পরিচিত। আমাকে দেখে প্রত্যেকেই একসঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন। তাঁরা প্রত্যেককেই নাকি টিংকুর অদ্ভুত সব কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী। ওদের সকলের সামনেই নাকি টিংকুর শাড়ি আপনা থেকেই সশব্দে ছিঁড়ে গেছে। গায়ের গহনা অদৃশ্য হয়েছে।

কুঁড়ের সামনে একটা সজনে গাছ। তার উপর একটা কাক এসে বসতেই কয়েকজন তরুণ গভীরতর সন্দেহ প্রকাশ করলেন—এটা আদৌ কাক নয়। কাকের রূপ ধরে টিংকুর উপর ভর করা অতৃপ্ত আত্মা। আমি কেন এসেছি, এটা অতৃপ্ত সর্বত্রগামী আত্মার অজানা নয়। তাই কৌতূহল মেটাতে আমাকে দেখতেই টিংকুকে ছেড়ে বর্তমানে কাকরূপে আবির্ভূত হয়েছে।

ঘরে ঢুকলাম। টিংকু ও চন্দনের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে কথা বললাম। জানলাম কিছু কথা। চার বছর আগে নিজেদের আলাপেই দুজনের বিয়ে চন্দন সে সময় এ-পাড়ায়, ও-পাড়ায় আবৃত্তি করতেন। টিংকু ওঁর আবৃত্তি ও সুন্দর কথাবার্তায় আকর্ষিত হয়েছিলেন।

টিংকুর বাড়ির অবস্থা বেশ ভাল। বাবা ব্যবসায়ী। ব্যবসার কল্যাণে গাড়ি-বাড়ি সবই আছে। দু’মেয়ের মধ্যে টিংকুই ছোট। বড় বোনের এখনও বিয়ে হয়নি। টিংকু লেখাপড়ায় কোনওদিনই উৎসাহ বোধ করে না। তাই স্কুলের গণ্ডিটা পার হওয়ার আগেই গোটা আঠারো বসন্ত বিদায় নিয়েছে। বাড়ির তীব্র অমতে বিয়ে, তবু বাবা গয়না, খাট ও কিছু নগদ অর্থ দিয়েছিলেন।

চন্দন বেশিদুর পড়াশুনো করেননি। হাওড়ার একটা কারখানায় কাজ করেন। বছরখানেক হল কারখানা বন্ধ। কারখানায় তালা ঝুলবার পর থেকে প্রতিদিনই আর্থিক সমস্যা তীব্রতর আকার ধারণ করছে। নগদ টাকার পুঁজি শেষ। স্ত্রীর গয়নায় হাত দিতে হয়েছে। ইতিমধ্যে ভূতের সমস্যা। ভূত তাড়াতে তান্ত্রিকদের পিছনেই এ পর্যন্ত খরচ হয়েছে হাজার সাতেক। বর্তমানে জমি-বাড়ি বিক্রির দালালি করার চেষ্টা করছেন। রাজনৈতিক ছাপ না থাকায় এ লাইনেও তেমন সুবিধে হচ্ছে না।

গত বছর টিংকুর গর্ভস্থ প্রথম সন্তান আকস্মিকভাবে নষ্ট হয়ে যায়। টিংকু আবার গর্ভবতী। চার মাস চলছে। ভূতের উপদ্রবও শুরু হয়েছে টিংকু দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হওয়ার পর।

এই দারিদ্রের মধ্যেও টিংকুর চেহারার ভিতর যথেষ্ট চটক রয়েছে। আড্ডার মেজাজে গল্প-সল্প করতে করতে জেনে নিলাম, টিংকু তাঁর বাপের বাড়ি থাকলে ভূতের উপদ্রবও বন্ধ থাকে।

টিংকুর ভূতের কাণ্ড দেখতে বেশ কিছুটা সময় ওর সঙ্গে ছিলাম। ঘরে শুধু আমি আর টিংকু। এরই মধ্যে ফ্যাঁস্ করে শাড়ি ছেঁড়ার আওয়াজ পেলাম। শাড়ির ছেঁড়া জায়গাটা দেখালেন টিংকু। কিন্তু টিংকুর হাতগুলো পুরো সময় আমার সামনে ছিল না। তাই টিংকুর হাত যে তাঁর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শাড়ি ছোঁড়েনি, অলৌকিকভাবে ছিঁড়েছে—এমন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এরপর অনেকটা সময় টিংকুর হাত দুটো আমার দৃষ্টির সামনে ছড়িয়ে রেখে বসলাম। শাড়ি আর ছিঁড়ল না। আর শাড়ি না ছেঁড়ায় টিংকু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। বললেন, ‘আমার ননদকে খাবার জল আনতে বলুন। আমি জল খেতে গেলেই দেখবেন জলে চুল পড়ে আমাকে জল খেতেও দেবে না।’

আমার কৌতূহল হল। বললাম, ‘বেশ তো, আপনার ননদকে খাবার জল আনতে বলুন।’

টিংকু ননদকে ডাকতেই পাশের ঘর থেকে উকি দিল একটি কিশোরী। এক গ্লাস খাবার জল চাইতে স্টিলের গ্লাসে জল নিয়ে এল। আমি গ্লাসের জলটা পরীক্ষা করে এগিয়ে দিলাম টিংকুর দিকে। জলে চুমুক দিতে গিয়েই ‘থু-থু’ করে উঠলেন টিংকু। গ্লাসের জল থেকে গোটা দু-চার চুল তুলে ধরলেন ডান হাতের দু-আঙুলে।

‘এই দেখুন চুল’। টিংকু আমার দিকে রহস্যময় হাসলেন।

আবার কিশোরীটিকে দিয়ে জল আনালাম। জল পরীক্ষা করলাম। টিংকুর হাতে তুলে দিলাম। টিংকু খেতে গিয়ে একই ভাবে ‘থু-থু’ করে দু-আঙুলে তুলে ধরলেন চুল।

এইভাবে বার বার কিশোরীটিকে দিয়ে জল আনাচ্ছিলেন আর তুলে দিচ্ছিলাম টিংকুর হাতে। মোট দশ দফা জল তুলে দিয়েছিলাম টিংকুর হাতে। সাতবারই জ্বলে পাওয়া গিয়েছিল চুল। তিনবার পাওয়া যায়নি। সাতবার কিশোরীটির হাত থেকে জল নেওয়ার সময় টিংকুর দিকে পিছন ফিরতে হয়েছিল। ওই সময়টুকু টিংকুর সুযোগ ছিল নিজের চুল ছিঁড়ে আঙুলের ফাঁকে লুকিয়ে রাখার। তিনবার আমি জলের গ্লাস নিয়েছিলাম টিংকুর দিকে পিছন না ফিরে। এই তিনবার টিংকুর পক্ষে আমার চোখ এড়িয়ে চুল ছেঁড়া সম্ভব ছিল না। এবং ওই তিনবারই জলে চুল পড়েনি।

ভূতের রহস্যটা পরিষ্কার হল। মানসিক রোগটাও নির্ণয় করা গেল—ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ বা অবদমিত বিষণ্ণতা। টিংকু অতি গরিব পরিবার থেকে বিবাহ সূত্রে এই পরিবারে এলে বর্তমান দারিদ্রে নিশ্চয়ই তাঁকে অবদমিত বিষণ্ণতার শিকার হতে হত না। টিংকু বিয়ের আগে পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকেও বিয়ের পরে ভালবাসার মানুষটির জন্য নিম্ন আয়ের পরিবারের সকলের সঙ্গেই মানিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীর বন্ধ কারখানা কবে খুলবে সেই বিষয়ে অনিশ্চয়তা, আগত সন্তানের আর্থিক দায়িত্বের চিন্তা এবং প্রতিদিনের খাওয়া পরা জোটানোর তীব্র সমস্যা একসঙ্গে মিলে-মিশে টিংকুর চিন্তাকে অহরহ জর্জরিত করছিল। পরিণামে অবদমিত বিষণ্ণতার রোগী হয়ে নিজের অজান্তে অদ্ভুত সব আচরণ করে প্রতিদিনের সমস্যা ও চিন্তা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছে।

শাড়ি-ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলা, গায়ে আঁচড় দেওয়া, খাবারে চুল ফেলা সব কিছু নিজেই করেছে নিজের অজ্ঞাতে। এ এক অদ্ভুত অবস্থা।

জীবন-ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন না মেটার ব্যর্থতাই যেখানে রোগের আসল কারণ, সেখানে শুধুমাত্র মানসিক চিকিৎসার সাহায্যে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া অসম্ভব। আমাদের সমিতির এক সভ্যের সহৃদয় সাহায্যে মেয়েটির স্বামীকে একটা কাজে লাগানোর পর মেয়েটিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পেয়েছিলাম সামান্য চেষ্টাতেই।

অবদমিত বিষণ্ণতা নানা কারণে একটু একটু করে গড়ে ওঠে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্বচ্ছতা পাবে আশা করি।

গ্রামে ফিরলেই ফিরে আসে ভূতটা

আমাদের অফিসেরই এক চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর বাড়ি ওড়িশার এক গ্রামে। একদিন সে আমাকে এসে জানাল, কিন্তু দিন হল ওর স্ত্রীকে ভূতে পেয়েছে। তানেক ওঝা, তান্ত্রিক গুণিন দেখিয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রেই এরা দেখার পর খুব সামান্য সময়ের জন্য ভাল থাকে, অর্থাৎ বাঞ্ছিত ফল হয়নি। সহকর্মীটিকে বললাম, স্ত্রীকে দেশ থেকে নিয়ে আসতে। নিয়েও এল।

ওর স্ত্রীকে দেখে মনে হল, স্বামীর সঙ্গে বয়সের পার্থক্য কুড়ি বছরের কম নয়। বউটির বয়স বছর পঁচিশ। ফর্সা রঙ, দেখতে স্বামীর তুলনায় অনেক ভাল। দেশের বাড়িতে আর থাকে ওর দুই ভাশুর, এক দেওর, তাদের তিন বউ, তাদের ছেলে-মেয়ে ও নিজের দুই মেয়ে, এক ননদ ও শাশুড়ি। বিরাট সংসারে প্রধান আয় খেতের চাষ-বাস। স্বামী বছরে দুবার ফসল তোলার সময় যায়। তখন যা স্বামীর সঙ্গ পায়। হাতখরচ হিসেবে স্বামী কিছু দেয় না। টাকার প্রয়োজন হলে যৌথ-পরিবারের কর্ত্রী মা অথবা বড় জায়েদের কাছে হাত পাততে হয়।

প্রথম ভূত দেখার ঘটনাটা এই রকম: একদিন সন্ধের সময় ননদের সঙ্গে মাঠ দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ একটা পচা দুর্গন্ধ নাকে এল। অথচ আশেপাশে দুর্গন্ধ ছড়ানোর মতো কিছুই চোখে পড়েনি। সেই রাতে খেতে বসে ভাতে গোরুর মাংসের গন্ধ পায় বউটি। খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়তে হল। গা-গুলিয়ে বমি। সেই রাতেই এক সময় ঘুম ভেঙে গেল। জানলার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে। বীভৎস একটা প্রেতমূর্তি জানলা দিয়ে উকি মেরে ওকেই দেখছিল। পরের দিনই ওঝা আসে। মন্ত্র-টন্ত্র পড়ে। কিন্তু কাজ হয় না। এখন সব সময় একটা পচা দুর্গন্ধ পাচ্ছে। খেতে বসলেই পাচ্ছে গোরুর মাংসের গন্ধ। আর মাঝে মাঝে প্রেতমূর্তিটা দর্শন দিয়ে যাচ্ছে।

বউটির মুখ থেকেই জানতে পারি তার মা ও বোনকেও এক সময় ভূতে ধরেছিল। ওঝারাই সারিয়েছে। বউটির অক্ষর জ্ঞান নেই। গোরুর মাংসের গন্ধ কোনও দিনও শুঁকে দেখেনি। প্রতিদিন অন্য তিন বউয়ের তুলনায় অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয় ওকে। তাদের স্বামীরা দেশেই থাকে, দেখাশোনা করে পরিবারের। অথচ বেচারী বউটিকে কোনো সাহায্য করারই কেউ নেই। বরং মাঝেমধ্যে অন্য কোনও বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হলে কর্তামাও আমার সহকর্মীর বউটির বিরুদ্ধপক্ষে যোগ দেন।

সব মিলিয়ে বউটির কথার বাংলা করলে এইরকম দাঁড়ায়; অন্য জায়ের স্বামীরা যে চাষ করে ঘরে ফসল তোলে। আমার বর কী করে? টাকা না ঢাললে সবাই পর হয়। তা আমার উনি একটি টাকাও কস্মিনকালে উপুড়হস্ত করেন না। কিছু বললেই বলেন, দুই মেয়ের বিয়ের জন্য জমাচ্ছি।

বুঝলাম, অবদমিত বিষণ্ণতাই মহিলাটির মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, যার ফলে মহিলাটি অলীক বীভৎস মূর্তি দেখছেন, পাচ্ছেন অলীক গন্ধ। মহিলাটি গোরুর মাংসের গন্ধের সঙ্গে পরিচিত না হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাস করে নিয়েছেন; তাঁর নাকে আসা গন্ধটি গোরুরই।

সহকর্মীটিকে তাঁর স্ত্রীর এই অবস্থার কারণগুলো বোঝালাম। জানালাম চিরকালের জন্য স্ত্রীকে স্বাভাবিক ও সুস্থ রাখতে চাইলে স্ত্রী-কন্যাদের কাছে এনে রাখতে হবে, তাদের দেখাশোনা করতে হবে, স্ত্রীর সুবিধে-অসুবিধেয় তার পাশে দাঁড়াতে হবে।

সহকর্মীটির টাকার প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ। মধ্য কলকাতার নিষিদ্ধ এলাকা সোনাগাছিতে ওড়িশা থেকে আসা কিছু লোকেদের নিয়ে সামান্য টাকায় মেস করে থাকে। চড়া সুদে সহকর্মী ও পরিচিতদের টাকা ধার দেয়। দেশের সংসারে সাধারণত টাকা পাঠায় না। কারণ হিসেবে আমাকে বলেছিল, দেশের চাষের মিতে আমারও ভাগ আছে। চাষ করে যা আসে তাতেই আমার পরিবারের তিনটে প্রাণীর ভাল মতোই চলে যাওয়া উচিত। মেয়েমানুষের হাতে কাঁচা টাকা থাকা ভাল নয়, আর দরকারই বা কী? শাশুড়ি, ননদ, জায়েদের সঙ্গে থাকতে গেলে একটু ঠোকাঠুকি হবেই। ও সব কিছু নয়। মেয়েদের ও-সব কথায় কান দিতে নেই।

হয় তো সহকর্মীটি এই মানসিকতার মধ্যেই মানুষ হয়েছে, অথবা অর্থ জমানোর নেশাতেই আমার যুক্তিগুলো ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে। জানে আমার যুক্তিকে মেনে নেওয়ার অর্থই খরচ বাড়ানো।

তবু শেষ পর্যন্ত আমার অনুরোধে বউকে কলকাতায় মাস চারেকের জন্য এনে রেখেছিল। বউটিকে সম্মোহিত করে তার মস্তিষ্ক কোষে ধারণা সঞ্চারের মাধ্যমে অলীক গন্ধ ও অলীক দর্শনের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম দু-মাসে দুটি সিটিং-এ। স্ত্রী ভাল হতেই সহকর্মী তাকে গ্রামে পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বউটি আমাকেও অনুরোধ করেছিল, আমি যেন ওর স্বামীকে বলে অন্য পাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিতে বলি। পাড়াটা বড় খারাপ। নষ্ট মেয়েরা খিস্তি-খেউড় করে, ওদের এড়াতে দিন-রাত ঘরেই বন্দি থাকতে হয়।

অনুরোধ করেছিলাম। খরচের কথা বলে সহকর্মীটি এক ফুঁয়ে আমার অনুরোধ উড়িয়ে দিল। পরিণতিতে বউটিকে গ্রামে পাঠাবার দেড় মাসের মধ্যেই বউটি আবার অবদমিত বিষণ্ণতার শিকার হয়েছিল। সহকর্মীটিই আমাকে খবর দেয়, ‘বউকে আবার ভূতে ধরেছে চিঠি এসেছে। কবে আপনি ওকে দেখতে পারবেন বউকে সেই সময় নিয়ে আসব।’

বলেছিলাম, ‘আমাকে মাপ করতে হবে ভাই। আমার অত নষ্ট করার মতো সময় নেই যে, তুমি দফায় দফায় বউটিকে অসুস্থ করাবে, আর আমি ঠিক করব। তুমি যদি তোমার বউ ও মেয়েদের এখানে এনে স্থায়ীভাবে রাখো, তবেই শুধু ওকে স্থায়ীভাবে সুস্থ করা সম্ভব এবং তা করবও।’

সহকর্মীটি আমার কথায় অর্থ খরচের গন্ধ পেয়েছিল, স্ত্রীকে আর আনেনি।

যে ভূত দমদম কাঁপিয়ে ছিল

অতৃপ্ত বাসনা থেকেও আসে অবদমিত বিষণ্ণতা। কোনও অদম্য বাসনা যখন অপূর্ণ থেকে যায়, তখন সেই বাসনার তীব্রতা প্রতিনিয়ত মস্তিষ্ককোষকে উত্তেজিত করতে থাকে। এই মস্তিষ্ককোষগুলোর উপর অতি পীড়ন চলতেথাকার ফলে একসময় মস্তিষ্ক কোষের ক্রিয়াকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে।

অতৃপ্ত প্রেম অনেক সময়ই যে অবদমিত বিষণ্ণতার সৃষ্টি করে, তার থেকেও ভূতে ধরার তথাকথিত অনেক ঘটনা ঘটে থাকে। এমনই একটা সত্যি ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে দিচ্ছি, শুধু পাত্র-পাত্রীদের নাম গোপন করে।

১২ জানুয়ারি ’৯০-এর সন্ধ্যায় আমাদের সমিতির এক সদস্য মৈনাক খবর দিলেন—সত্য গাঙ্গুলির বাড়িতে কয়েকদিন ধরে অদ্ভুত সব ভূতুড়ে ব্যাপার ঘটে চলেছে। সত্য গতকাল রাতে মৈনাকের সঙ্গে দেখা করে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আমার সাহায্য প্রার্থনা করেন।

সত্য এক বিখ্যাত মনোরোগ চিকিৎসকেরই ভাইপো, আমার সঙ্গে তেমন কোনও পূর্ব পরিচয় না থাকলেও ওই মনোরোগ চিকিৎসক আমার পরিচিত এ শ্রদ্ধেয়।

ঘটনার যে বিবরণ মৈনাকের কাছ থেকে শুনলাম তা হল এই রকম—

ঘরে কোথাও কিছু নেই হঠাৎ এসে জিনিস-পত্তর পড়ছে। হঠাৎ হঠাৎ সবার সামনে থেকে জিনিসপত্র অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির অনেকেরই পোশাক-আশাকে হঠাৎই দেখা যাচ্ছে কিছুটা অংশ খাবলা দিয়ে কাটা। ঘটনাগুলোর শুরু গত মঙ্গলবার অর্থাৎ ৯ তারিখ থেকে। পরিবারের সকলেরই শিক্ষিত এবং মার্কসবাদী হিসেবে সুপরিচিত। গতকাল রাতে বাড়ির কাজের মেয়ে রেণু হঠাৎ চেতনা হারিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সত্যর বউদি দেখে দৌড়ে গিয়ে পিঠে একটা চড় মারতে মেয়েটি চেতনা ফিরে পায়। তার পরই কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। সত্য ওঁদের পারিবারিক চিকিৎসককে ডেকে পাঠান। প্রতিষ্ঠিত ওই চিকিৎসকই নাকি সত্যকে বলেন, ‘এটা ঠিক আমার কেস নয়, আপনি বরং প্রবীরদাকে ডাকুন।’ তার পরই সত্য আমাকে আনার জন্য মৈনাকের শরণাপন্ন হন।

সে রাতেই গেলাম সত্যদের বাড়িতে। সত্যরা থাকেন দোতলায়।

বাড়ির প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বললাম। বাড়িতে থাকেন সত্য, দাদা নিত্য, উদি মালা, ভাই চিত্ত, দুই বোন রেখা ও ছন্দা, মা অলকা ও কাজের মেয়ে রেণু।

মা’র বয়েস ৬৫-র কাছাকাছি। ভূতুড়ে কাণ্ডের বিষয়ে অনেক কিছুই বললেন, স্পষ্টতই জানালেন, ‘না, কারুর দুষ্টুমি বা কেউ মানসিকভাবে নিজের অজান্তে এইসব ঘটনা ঘটাচ্ছে বলে বিশ্বাস করি না।’ জানালেন নিজের চোখে দেখেছেন ঠোঙায় রেখে দেওয়া জয়নগরের মোয়ার মধ্য থেকে মুহূর্তে একটা মোয়াকে অদৃশ্য হতে। সেই মোয়াই আবার ফিরে এসেছে সকলের চোখের সামনে শূন্য থেকে। গত পরশু এঁরা পরিবারের অনেকে টেলিভিশন দেখছিলেন, হঠাৎই ছাদ থেকে তাঁদের সকলের চোখের সামনে মোয়াটা এসে পড়ল। মোয়াটার কিছুটা অংশ দেখলেই বুঝতে অসুবিধে হয় না, ধারাল দাঁত দিয়ে মোয়াটা কাটা হয়েছে।

আজই সন্ধ্যায় ঘটে যাওয়া ঘটনার যা দর্শন দিলেন, সে আরও আকর্ষণীয়। ঘরে টেলিভিশন দেখছিলেন অলকা, ছন্দা, চিত্ত, রেণু ও মালা। হঠাৎই রেণুর হাত থেকে লোহার বালাটা নিজে থেকে খুলে এসে পড়ল মেঝেতে। লোহার বালাটা কালই রেণুকে পরানো হয়েছিল ভূতের হাত থেকে বাঁচাতে। এই ঘটনা দেখার পর প্রত্যেকেই এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে চার মহিলাই চিত্তর পইতে ধরে বসেছিলেন এবং পইতে ধরেই চিত্ত করছিলেন গায়ত্রী জপ। আজই তিনবার রেণুর কানের দুল আপনা থেকে খুলে পড়ে গিয়েছে।

বউদি মালা জানালেন অনেক ঘটনা। তার মধ্যে আকর্ষণীয় হল বাথরুম বন্ধ করে স্নান করছেন, হঠাৎ মাথার উপর এসে পড়ল কিছু ব্যবহৃত চায়ের পাতা ও ডিমের খোসা। কাল সন্ধ্যায় দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ছেলেকে পড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা কিছু এসে প্রচণ্ড জোরে তাঁর পিঠে আছড়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখেন শ্যাম্পুর শিশি। শিশিটা থাকে বাইরের বারান্দার র্যাকে। সেখান থেকে কী করে বন্ধ ঘরে এটা এসে আছড়ে পড়ল, তার যুক্তিগ্রাহ্য কোনও ব্যাখ্যা তিনি পাননি।

রেখার বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। তিনিও অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে জানালেন। তার মধ্যে আমার কাছে যেটা আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল, সেটা হল, রান্নাঘরে আটা মেখে রেখেছেন, উঠে দাঁড়িয়েছেন গ্যাসটা জ্বালিয়ে চাটুটা চাপাবেন বলে, হঠাৎ দেখলেন আটার তালটা নিজের থেকে ছিটকে এসে পড়ল রান্নাঘরের দেওয়ালে। না, সে সময় রান্নাঘরে আর কেউই ছিলেন না। রান্নাঘরের বাইরে, কিছুটা তফাতে বারান্দায় বসে কাঁচা-আনাজ কাটছিল রেণু। না, রেণুর পক্ষে কোনওভাবেই নাকি রেখার চোখ এড়িয়ে রান্নাঘরে ঢুকে আটা ছুড়ে মারা সম্ভব ছিল না। এছাড়া আরও একটা ঘটনা ঘটতে দেখেছেন রেখা। সেখানে রেখা’ ছাড়া রেণু কেন, কারোরই উপস্থিতি ছিল না।

এবারও ঘটনাস্থল রান্নাঘর। গ্যাসের টেবিলের ওপর একটা ঠোঙায় রাখা ছিল কয়েকটা বিস্কুট। হঠাৎ চোখের সামনে ঠোঙার মুখ খুলে গেল। একটা বিস্কুট ঠোঙা থেকে বেরিয়ে এসে শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে রান্নাঘরের জানালার শিক গলে বেরিয়ে গেল।

ছন্দা’র বয়স বছর ষোলো। ওর দেখা ঘটনাগুলোর মধ্যে যে ঘটনাটা আমাকে সবচেয়ে বেশি টেনেছিল, সেটা আজই সন্ধ্যায় ঘটেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছিল হারমোনিয়াম বাজিয়ে। হারমোনিয়ামের উপর ছিল কয়েকটা স্বরবিতান। ঘরে আর কেউ নেই। হঠাৎ লোডশেডিং। সেই মুহূর্তে তার গায়ের উপর আছড়ে পড়ল হারমোনিয়ামের উপর রাখা স্বরবিতানগুলো। আতঙ্কে ছন্দা চেঁচিয়ে উঠলো, ‘কে-রে?’ অমনি গালের উপর এসে পড়ল একটা বিশাল চড়।

রেণু’র বয়সও বছর ষোলো। ওর কাছ থেকে শোনা ঘটনাগুলোর মধ্যে যে ঘটনাগুলোর আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল সেগুলো হল নিজের হাতের থেকে লোহার চুড়ি একটু একটু করে বেরিয়ে আসছে—দেখেছে, কানের দুল হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছে—অনুভব করেছে। গত পরশু এক সময় জামা পাল্টাতে গিয়ে দেখে অন্তর্বাসের বাম স্তনবৃত্তের কাছটা গোল করে কাটা। অথচ অন্তর্বাসটা পরার সময়ও ছিল গোটা।

রেখার এক বান্ধবী গীতা থাকেন মধ্যমগ্রামে। রেখাদের সঙ্গে সম্পর্ক পরিবারের একজনের মতোই। মাসের অর্ধেক দিনই কাটে রেখাদের বাড়িতে। গীতার সঙ্গেও কথা বলেছিলাম। তিনি গত পরশুর একটা ঘটনা বললেন। একটা ‘দেশ’ সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়েছিল মেঝেতে। হঠাৎ দেশ পত্রিকা মেঝেতে চলতে শুরু করল। থামল অন্তত হাত চারেক গিয়ে। না, হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না। শীতের সন্ধ্যা। ঘরের প্রতিটি জানালা বদ্ধ, বাইরের প্রকৃতি স্তব্ধ। ঘরে ফ্যানও চলছিল না। গত কালকের ঘটনাও কম রোমাঞ্চকর নয়। কাল সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতেই দেখতে পেলেন একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘরের মেঝেতে তৈরি হতে শুরু করল। আতঙ্কিত চোখে দেখলেন কুণ্ডলীটা একটা বেড়াল হয়ে গিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ভূতের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল কাপড় কাটা, বাড়ির প্রায় সকলেরই পোশাক, গরম-পোশাক ভূতের কোপে পড়ে কাটা পড়েছে। আমি গোটা চল্লিশেক পোশাক পরীক্ষা করেছি। প্রত্যেকটাই প্রায় এক স্কোয়ার ইঞ্চির মতো জায়গা নিয়ে ধারালো কিছু দিয়ে গোল বা ডিম্বাকৃতিতে কাটা। কাটাগুলোরও একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম। ব্লাউজ, ক্লোক, টপ মেয়েদের কামিজের স্তনবৃত্তের কাছে কাটা। চিত্তের পাজামার লিঙ্গস্থানের কাছে কাটা, তবে এই কাটাটা একটু বড়—চার স্কোয়ার ইঞ্চির মতো জায়গা জুড়ে। এঁদের সঙ্গেই কথা বলে জানতে পারলাম গীতা গতকাল সকালে সত্য ও রেখাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর গুরুদেবের কাছে, গুরুদেব জানিয়েছেন— বাড়িওয়ালা এক তান্ত্রিকের সাহায্যে ওঁদের পিছনে ভূত লেলিয়ে দিয়েছে। ভূত তাড়ানো যাবে। তবে যাগযজ্ঞের খরচ খুব একটা কম হবে না। এই বিষয়ে কথা বলার জন্য মা ও বড়দাকে নিয়ে আগামী শনিবার যেতে বলেছেন। বাড়িওয়ালা এ বাড়িতে থাকেন না। থাকেন বৃহত্তর কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে। আর এ বাড়িটা বৃহত্তর কলকাতার উত্তর প্রান্তে, দমদমে।

বাড়ির তিন ছেলের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, তাঁরা প্রত্যেকেই অনেক ভুতুড়ে ঘটনার সাক্ষী। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঘটনাগুলো ঘটার সময় তাঁরা ছাড়াও বাড়ির কেউ না কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল বা ছিলেন।

পুরো বিষয়টা নিয়ে ভালোমতো আবার নাড়াচাড়া করলে দেখতে পাচ্ছি, পাঁচ জন মহিলা স্পষ্টতই দাবি করছেন, তাঁরা এক বা একাধিক ভূতুড়ে ব্যাপার ঘটতে দেখেছেন, যেখানে তাঁরা প্রত্যেকেই একাই উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাগুলো ঘটার সময় আর কেউই সেখানে ছিলেন না। অর্থাৎ কি না, বাস্তবিকই ভূতুড়ে ঘটনা। এবার এঁদের কথাগুলোর ভিত্তিতে আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম। এঁদের মধ্যে সম্ভবত একজন ইচ্ছে করে অথবা নিজের অজান্তে ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছেন। বাকি চারজন আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করে নিয়েছেন-এ বাড়িতে ভূতের আবির্ভাব ঘটেছে। এই একান্ত বিশ্বাস থেকে তাঁরা হয়তো ধোঁয়ার কুণ্ডলী জাতীয় কিছু দেখেছেন, ‘দেশ’ সাপ্তাহিক যেন নড়েছে বলে মনে করেছেন, কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই নিজেকেই ভূতুড়ে ঘটনার একক প্রত্যক্ষদর্শী বলে জাহির করার লোভে কাল্পনিক গল্পো ফেঁদেছেন। সাধারণভাবে মানুষের কোনও বিশেষ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে জাহির করার মধ্য দিয়ে লোকেদের কাছে গুরুত্ব পাওয়ার একটা লোভ থাকে। এ ক্ষেত্রে সম্ভবত তেমনই কিছু ঘটেছে।

অবশ্য এমনটাও অসম্ভব নয়, শুরুতে একজন মস্তিষ্ক কোষের বিশৃঙ্খলার দরুন নিজের অজান্তে ভূতুড়ে সব কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়ে বেড়াচ্ছিলেন এবং এই মানসিক রোগই সংক্রামিত হয়েছে আরো এক বা একাধিক মহিলার মধ্যে। উপায় একটা আছে, তবে সময়সাপেক্ষ। যে পাঁচজন মহিলা এককভাবে ভূতুড়ে কাণ্ডের দর্শক ছিলেন বলে দাবি করছে ও করছেন তাঁদের প্রত্যেককে দিয়ে সত্যি বলানো।

নিত্য ও সত্যকে বললাম, “আপনারা সহযোগিতা করলে আজ থেকেই কাজ শুরু করতে পারি। তবে আজই ভূতের অত্যাচার বন্ধ হবে, এমন কথা বলছি না। মালা, রেখা, ছন্দা, রেণু ও গীতাকে সম্মোহন করে বাস্তবিকই ভূতুড়ে ব্যাপারগুলো কীভাবে ঘটছে সেটা জেনে নিতে চাই। আশা রাখি, অবশ্যই আসল সত্যটুকু ওঁদের কাছ থেকেই জেনে নিতে পারব। কী করে ঘটছে জানতে পারলে, ঘটনাগুলো ভবিষ্যতে আর যেন না ঘটে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কঠিন হবে না। আজ আমি একজনকে সম্মোহন করব। এমন হতে পারে বাকি চারজনকে সম্মোহন করতে আরও চারটে দিন আমাকে আসতে হবে।”

প্রথম যাকে সম্মোহন করার জন্য বেছে নিলাম, সে রেণু। রেণুর গায়ের রঙ মাজা, মোটামুটি দেখতে, সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী, রেণুকে সম্মোহন করতে রেণুর সহযোগিতাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। রেণুর অনুমতি নিয়েই ঘরে রাখলাম আমাদের সমিতির সদস্য মৈনাক, রঘু ও পিনাকীকে। উদ্দেশ্য ওদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি।

রেণুকে একটা বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সাজেশন দিতে লাগলাম বা ওর চিন্তায় ধারণা সঞ্চার করতে লাগলাম। শুরু করেছিলাম এই বলে, “তোমার ঘুম আসছে। একটু একটু করে চোখের পাতাগুলো ভারী হয়ে আসছে। ঘুম আসছে।” সম্মোহন প্রসঙ্গে ‘অলৌকিক নয় লৌকিক’ বইয়ের প্রথম খণ্ডে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। তাই এখানে সম্মোহন বিষয়ে আবরা বিস্তৃত আলোচনায় গেলাম না। এক সময় রেণুর বন্ধ চোখের পাতার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম ও এখন সম্মোহিত। চোখের পাতার নিচে মণি দুটো এখন স্থির।

টেপ-রেকর্ডারটা চালু করে দিলাম। শুরু করলাম প্রশ্ন। উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল রেণু।

আমি—তোমাকে বাড়ির সকলে ভালবাসে? নাকি কেউ কেউ তোমাকে মোটেই পছন্দ করে না?

রেণু—বাড়ির সকলেই ভালবাসে।

আমি—আমি তোমাকে একটা করে নাম বলছি, তুমি বলে যাবে তারা ভালবাসে কি না? দিদা?

রেণু—ভালবাসে।

আমি—নিত্যদা?

রেণু-ভালবাসে।

আমি—বউদি?

রেণু উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। আবার জিজ্ঞেস করলাম—বউদি?

রেণু—হ্যাঁ, ভালই বাসে।

বুঝলাম, রেণু বউদিকে তেমন পছন্দ করে না।

আমি—রেখাদি?

রেণু—ভালবাসে।

আমি—ছন্দা?

রেণু—ভালবাসে।

আমি—সত্যদা?

রেণু—ভালবাসে।

আমি—চিত্তদা?

রেণু—চিত্তদা, চিত্তদা, চিত্তদা সুজাতাকে ভালবাসে।

আমি-তুমি চিত্তদাকে ভালবাস?

রেণু—হ্যাঁ।

আমি—তুমি চিত্তদাকে খুব ভালবাস?

রেণু—হ্যাঁ।

আমি—তুমি চিত্তদার পাজামাটার ওইরকম জায়গাটা কাটলে কেন?

রেণু—বেশ করেছি।

আমি—বেশ মজাই হয়েছে। চিত্তদার উপর একচোট শোধ তুলে নিয়েছ। তুমি কি দিয়ে ওদের সব জামা-কাপড়গুলো কেটেছ? ব্লেড দিয়ে?

রেণু—না, কাঁচি দিয়ে।

আমি—ওরা কেউ তোমাকে সন্দেহ করেনি?

রেণু—না।

আমি—তুমি আজ সন্ধ্যায় লোডশেডিং-এর সময় ছন্দাকে চড় মেরেছিল?

রেণু—হ্যাঁ।

আমি—তুমিই মোয়া সরিয়ে পরে খাওয়া মোয়াটা ফেলেছিলে?

রেণু—হ্যাঁ।

আমি—মাখা আটা রান্নাঘরের দেওয়ালে কে ছুঁড়েছিল?

রেণু—আমি।

আমি—বাথরুমে বউদির মাথায় চায়ের পাতা ছুঁড়ে মেরেছিলে?

রেণু—না।

আমি—তবে, কী করে বন্ধ বাথরুমে বউদির মাথায় চায়ের পাতা পড়ল?

রেণু—আমার মনে হয় বউদি নিজেই করেছে। ও খুব মিথ্যেবাদী।

আমি—আর বউদিকে শ্যাম্পুর কৌটো ছুঁড়ে মারা?

রেণু—ওটা আমিই করেছিলাম।

আমি—বউদি বলছিলেন ঘর বন্ধ ছিল।

রেণু—মিথ্যে কথা।

আমি – তোমার হাত থেকে লোহার চুড়ি একটু একটু করে নিজে থেকেই বেরিয়ে আসছিল, অনেকে নাকি দেখেছেন? ব্যাপারটা কী বলো তো।

রেণু—আমিই চুড়িটা খুলে মেঝেতে ফেলে দিয়ে বলেছিলাম—আরে আরে চুড়িটা নিজে থেকেই হাত থেকে খুলে বেরিয়ে এল। ওরা সকলেই টিভি দেখছিল। আমার কথায় মেঝের দিকে তাকায়। চুড়ি পড়ে থাকতে সক্কলেই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

আমি—ওদের ভয় দেখাতে তোমার ভালো লাগছে?

রেণু—মজা লাগছে।

রেণুর সঙ্গে অনেক কথাই হয়েছিল। বুঝতে অসুবিধে হয়নি চিত্তকে ওর ভালো লাগে। চিত্রকে ঘিরে ও অনেক কথাই বলেছিল, যার কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে সেটা শুধু চিত্ত ও রেণুই জানে। তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয়নি রেণুর অতৃপ্ত প্রেম, তার অবদমিত যৌন আবেগ মস্তিষ্ককোষের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল, তারই পরিণতিতে বিভিন্নজনের এবং নিজের পোশাকের যৌনস্থান ঢাকা পড়ার জায়গাগুলোয় কাঁচি চালিয়েছিল।

এটুকু জানানো বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, রেণুকে সামাল দিতেই ভূতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার বন্ধ হয়ে যায়। এই একই সঙ্গে আরো জানাই, ওই পরিবারের যাঁরা এককভাবে ভূতদর্শী ছিলেন, তাঁরাও পরবর্তী পর্যায়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আগের ভূত দেখার দাবিগুলোকে হয় এড়িয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছেন, নয় স্বীকার করেছেন বলার সময় কিছু রঙ চড়িয়ে ফেলেছিলেন।

বহু ভূতুড়ে ঘটনার অনুসন্ধান করেছি। বহু ক্ষেত্রেই দেখেছি,

অনেকের মিথ্যা ভাষণে, অতি সাধারণ ব্যাপার পল্লবিত হয়ে

বিশাল ভূতুড়ে ঘটনার রূপ নিয়েছে। এই জাতীয় প্রতিটি

ঘটনার ক্ষেত্রে দেখেছি, প্রত্যক্ষদর্শীর দাবিদারেরা হয়

অন্যের কাছে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে গুরুত্ব পাওয়ার

মানসিকতায় মিথ্যে বলেছে, নতুবা নিজেদের

বিশ্বাসকে অন্যের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে

তুলতে মিথ্যে বলেছে। আজ পর্যন্ত

পাওয়া কয়েকশো ভূতুড়ে ঘটনার

প্রতিটি সমাধান করেই

এ কথা বলছি।

অদ্ভুত জল ভূত

এগারো বছরের ঝকঝকে চোখের চটপটে ছেলে অমিতকে (প্রয়োজনের তাগিদে নামটা পাল্টালাম) ঘিরে ৬ মার্চ ১৯৮৯ থেকে ঘটে চলেছিল কতকগুলো অদ্ভূত ভূতুড়ে ঘটনা।

অমিত গুপ্ত কলকাতার এক অতি বিখ্যাত স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। থাকে উত্তর কলকাতায়। কয়েক পুরুষ ধরে কলকাতাবাসী। নিজেদের বাড়ি। বনেদী পরিবার। বাপ-ঠাকুরদার খেলার সাজ-সরঞ্জামের ব্যবসা। এক নামে খেলার জগতের সকলেই দোকান ও দোকানের মালিককে চেনেন। অমিতকে ঘিরে ভূতুড়ে রহস্যের কাণ্ডটা জানতে পারি ১৫ মার্চ। ‘আজকাল’ পত্রিকার দপ্তরে গিয়েছিলাম। যেতেই আমার হাতে একটা চিঠি তুলে দিলেন পূষণ গুপ্ত। চিঠিটাই এখানে তুলে দিচ্ছি।

শ্রী অশোক দাশগুপ্ত সমীপেষু,

সম্পাদক, আজকাল পত্রিকা,

সবিনয় নিবেদন,

আমার পুত্রর…(নামটা দিলাম না) …স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। তাকে কেন্দ্র করে কিছু অলৌকিক (?) কাণ্ড ঘটে চলেছে—যা আমার স্ত্রীর বয়ানে লিপিবদ্ধ। বয়ানটি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সঙ্গে দিলাম। ঘটনাগুলোকে আমার যুক্তিবাদী মন মেনে নিতে পারছে না। আবার তাকে অস্বীকার করে সত্য প্রতিষ্ঠা করাও আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বাড়িতে এ নিয়ে স্বাভাবিক কারণেই অশান্তি। এই পরিস্থিতিতে আমি ও আমার স্ত্রী যুক্তিবাদী শ্রী প্রবীর ঘোষের শরণাপন্ন হতে চাই। এ বিষয়ে আপনার অনুমতি ও সাহায্য আমার পরিবারে শান্তি আনবে বলেই আমার বিশ্বাস। আপনার ও প্রবীরবাবুর সাহায্য পেলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো। নমস্কার।

ঠিকানা….

স্বাক্ষর….

আমাদের সুবিধের জন্য ধরে নিচ্ছি অমিতের বাবার নাম সুদীপ, মা অনিতা। অনিতার তিন পৃষ্ঠার বয়ান পড়ে যা জানতে পারলাম, তার সংক্ষিপ্তসার—৬ থেকে ৯ মার্চ চারদিন রাত ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে ভিতরের উঠোনে দরজার ঠিক সামনেই দেখা যেতে লাগল কিছুটা করে জল পড়ে থাকছে। ১০ তারিখ রাত ৮টা নাগাদ ঘরের আলো নিভিয়ে পর্দা সরিয়ে খাটে বসেছিলেন সৈকতের মা অনিতা ও বাবা সুদীপ। সামান্য সময়ের জন্য নিজেরা কথা বলতে বলতে বাইরে নজর রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন। যখন বারান্দায় চোখ পড়ল তখন ওঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন উঠোনে পড়ে আছে কিছুটা পায়খানা। ১১ তারিখ সকাল ৯টা থেকেই শুরু হল ভূতের (?) তীব্র অত্যাচার। অমিতের ঠাকুমা পুজো করছিলেন। হঠাৎ ভিতরের উঠোনে চোখ পড়তেই দেখলেন উঠোনে এক গাদা জল। তার পর থেকে সারাদিন রাতে প্রায় চল্লিশবার জল পড়ে থাকতে দেখা গেছে বিভিন্ন ঘরে, বিছানায়, টেলিভিশনের ওপরে। এই শুরু, এরপর প্রতিটি দিনই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলতেই থাকে ভূতের তাণ্ডব।

অনিতার জবানবন্দিতে, “চেয়ারে বসে অমিত পড়ছে, পাশেই বিছানা। কলমের ঢাকনাটা তুলতে বিছানার দিকে হাত বাড়াতেই দেখা গেল, বিছানা থেকে কলের জলের মতো জল পড়ে অমিতের জামা-প্যাণ্ট ভিজিয়ে দিল।”

অমিতদের ঠিক পাশেই অমিতের মামার বাড়ি। ভূতের হাত থেকে বাঁচাতে অমিতকে মামার বাড়িতে রাখা হয়। সেখানেও ভূত অমিতকে রেহাই দেয়নি। সেখানেও শুরু হয় ভূতের উপদ্রব। নানা জায়গায় রহস্যজনকভাবে জলের আবির্ভাব হতে থাকে। অমিত বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করেছে সবে, হঠাৎ ওর মাথার উপর কে যেন ছড়-হুড় করে জল ঢেলে দিল। অথচ বাথরুমের একটি মাত্র জানলাও তখন ছিল বন্ধ।

এরপর অমিতকে আবার নিজের বাড়িতেই ফিরিয়ে আনা হয়। বাড়িতে অনবরত চলতেই থাকে ভূতের জল নিয়ে নানা রহস্যময় খেলা। সেদিনই রাত সাড়ে সাতটা থেকে আটটা নাগাদ গৃহ-শিক্ষক অমিতকে পড়াচ্ছিলেন। গৃহ-শিক্ষকের সামনেই অমিতের চেয়ারে হঠাৎ একগাদা জলে অবির্ভাব। সেই রাতেই বাড়ির ও পাড়ার লোকজন অমিতদের ভিতরের উঠোনে দাঁড়িয়ে জল-ভূতের বিষয় নিয়েই আলোচনা করছিলেন। ইতিমধ্যে বাড়িতে দুজন তান্ত্রিক দিয়ে তন্ত্র-মন্ত্র পুজো হয়েছে। এক ব্রাহ্মণ আট ঘণ্টা ধরে যজ্ঞও করেছেন ভূত তাড়াতে। খরচ হয়েছে প্রচুর; কিন্তু কাজ হয়নি কিছুই। এই আলোচনায় সুদীপবাবু জানান বাড়িটাই বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতদিনের বাস তুলে চলে যাবেন, সিদ্ধান্তটা প্রতিবেশীদের পছন্দ হয়নি। কয়েকজন শেষ চেষ্টা হিসেবে আমার সাহায্য নেওয়ার কথা জানান। অমিত আলোচনা শুনছিল। ও শারীরিকভাবে কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করছিল। ঘটনাটা সুদীপবাবুর নজরে পড়ে। অমিতকে এক মগ জল এগিয়ে দিয়ে বলেন, “শরীর খারাপ লাগছে? চোখে মুখে জলের ছিটে দে, ভাল লাগবে।” অমিত জলের ছিটে দিয়ে সবে ঘুরেছে, অমনি কে যেন ওর মাথায় ঝপঝপ করে জল ঢেলে দিল। সারা শরীর ভিজে একশা। অবাক কাণ্ড! অথচ ওপরেও কেউ ছিলেন না। সেই মুহূর্তে সুদীপ ও অনিতা একমত হলেন—আর নয়, প্রবীরবাবু যদি কিছু করতে পারেন ভাল, নতুবা যে কোনও দামে বাড়িটা বিক্রি করে অন্য কোথাও একটা ফ্ল্যাটই নয় কিনে নেবেন। উপস্থিত প্রত্যেকেই ঘটনার আকস্মিকতার হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। সুদীপ, অনিতার মতামতের বিরোধিতা করতে একজনও এগিয়ে এলেন না।

সুদীপের চিঠি ও অনিতার লিপিবদ্ধ বয়ান পড়ে ঠিক করলাম আজ এবং এখনই অমিতদের বাড়ি যাব। ‘আজকাল’-এর গাড়িতেই বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গী হলেন দুই চিত্র-সাংবাদিক ভাস্কর পাল, অশোক চন্দ্র এবং আমার দেহরক্ষী বঙ্কিম বৈরাগী।

অমিত, ওর মা, বাবা জেঠু, ঠাকুমা, দাদু ও কিছু পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বললাম। ওদের ধারণা, ঘটনাগুলোর পিছনে রয়েছে ভূতের হাত। গতকাল গীতা ও চণ্ডীপাঠ করে গেছেন হাওড়ার দুই পণ্ডিত। তাতে অবস্থার কিছুই পরিবর্তন ঘটেনি। ভূতের আক্রমণ সমানে চলেছে। দেখলাম দু-বাড়ির জল-পড়া চেয়ার, বিছানা, মেঝে, টেলিভিশন, উঠোন, এমনকী, মামার বাড়ির বাথরুমটি পর্যন্ত। বাথরুমের চার দেওয়াল, ছাদ ও দরজা জানালা দেখে নিশ্চিত হলাম, বন্ধ বাথরুমে বাইরে থেকে জল ছুড়ে দেওয়া অসম্ভব অতএব?

ঠিক করলাম অমিতকে সম্মোহিত করব। তার আগে অমিতের সঙ্গে এটা ওটা নিয়ে গল্প শুরু করে দিলাম। অমিত আমার নাম শুনেছে। আমার সম্বন্ধে অনেক খবর জানে। এও জানতে পারলাম আমার ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ বইটি পড়ে ফেলেছে। গল্পের বই পড়তে ভালবাসে, বিশেষ করে গোয়েন্দা কাহিনি ও অ্যাডভেঞ্চার। নিজেও অ্যাডভেঞ্চার করতে ভালবাসে। আমিও আমার ওই বয়সের গল্প শোনাচ্ছিলাম। কেমনভাবে মায়ের চোখ এড়িয়ে গল্পের বই পড়তে নানা ধরনের পরিকল্পনা করতাম, মা কেমন সব সময় ‘পড়-পড়’ করে আমার পিছনে টিক টিক করে লেগে থাকতেন, সেই সব গল্প। পরীক্ষার রেজাল্ট তেমন জুতসই হত না, আর তাই নিয়ে মা এমন বকাঝকা করতেন যে কী বলব। একবার মাকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম। মা মারছিলেন, আমি হঠাৎ একটা চিৎকার করে এমন নেতিয়ে পড়েছিলাম যে মা ভেবেছিলেন মারতে মারতে আমাকে বুঝিবা মেরেই ফেলেছেন। তখন মার সেকী কান্না।

আমরা দুজনে গল্প করছিলাম। শ্রোতা আমার তিন সঙ্গী। ইতিমধ্যে ছবি তোলার কাজও চলছিল। যখন বুঝলাম আমাদের দুজনের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তখন বললাম, “সম্মোহন তো আমার বইয়ে পড়েছ, নিজের চোখে কখনও দেখেছ?”

অমিত লাফিয়ে উঠল, “আমাকে সম্মোহন করবে?”

বললাম, “বেশ তো, তুমি বিছানাতে শুয়ে পড়ো।” অমিত শুয়ে পড়ল। বললাম, “এক মনে আমার কথাগুলো শোনো।” আমি মনোবিজ্ঞানের ভাষায় ‘suggestion’ দিচ্ছিলাম, সহজ কথায় বলতে পারি, ওর মস্তিষ্ককোষে কিছু ধারণা সঞ্চার করছিলাম। মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যে অমিত সম্মোহিত হল। ঘরে দর্শক বলতে আমার তিন সঙ্গী। সম্মোহিত অমিত আমার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। আমার বিশ্বস্ত টেপ-রেকর্ডারটা অমিতের বালিশের পাশে শুয়ে এক মনে নিজের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছিল। প্রশ্নগুলোর কয়েকটা নমুনা এখানে তুলে দিচ্ছি।

আমি—কে তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন?

অমিত—বাবা।

আমি—জেঠু ভালবাসেন?

অমিত—হুঁ।

আমি—ঠাকুমা?

অমিত—হুঁ।

আমি—দাদু?

অমিত—হুঁ।

আমি—মা?

অমিত—মাও ভালবাসে, তবে খুব বকে, খুব মারে।

আমি—তোমার স্কুলের রেজাল্ট কেমন হচ্ছে?

অমিত—মোটামুটি।

আমি—আগে আরও ভাল হতো?

অমিত—হ্যাঁ।

আমি—তোমার মা যে এত বকেন, মারেন, তোমার রাগ হয় না?

অমিত—হয়।

আমি—প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হয় না?

অমিত—হয়।

আমি—আমার মতো দুষ্টুমি করে মাকে ভয় পাইয়ে দাও না কেন?

অমিত—তাই তো দিচ্ছি।

আমি—কেমন করে?

অমিত—জল ভূত তৈরি করে।

আমি—জল লুকিয়ে রাখছ কোথায়?

অমিত—বেলুনে।

আমি—আর ফাটাচ্ছ বুঝি সেপ্টিপিন দিয়ে?

অমিত—ঠিক ধরেছেন।

আমি—বেলুন লুকাতে শিখলে কী করে? তুমি তো দেখছি দারুণ ম্যাজিশিয়ান।

অমিত—আমাদের স্কুলে সায়েন্স ক্লাব আছে। সিনিয়র স্টুডেণ্টরা অলৌকিক—বাবাদের বুজরুকি ফাঁস করে দেখায় বিভিন্ন জায়গায়, নানা অনুষ্ঠানে। ওদের কাছ থেকে আমরা জুনিয়র স্টুডেণ্টরাও অনেক খেলা শিখেছি।

জল ভূতের রহস্য ফাঁস হওয়ার পরেও একটু কাজ বাকি ছিল। ছেলেটিকে সাময়িকভাবে তার মানসিক বিষণ্ণতা থেকে ফিরিয়ে এনেছিলাম। অনিতাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম—স্নেহশীল মায়ের সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ার ব্যাপারে অতি উৎকণ্ঠা বা অতি আগ্রহের ফল সব সময় ভাল হয় না, যেমনটি হয়নি অমিতের ক্ষেত্রে

সুদীপ ও অনিতার কাছে জল-ভূতের রহস্য উন্মোচন করে বুঝিয়ে ছিলাম, কেন অমিত এমনটা করল, তার কারণগুলো। স্থায়ীভাবে অমিতকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অমিতের প্রয়োজন মায়ের সহানুভূতি, ভালবাসা। সেই সঙ্গে সুদীপ ও অনিতাকে বলেছিলাম, জল ভূতের রহস্যের কথা তাঁরা যে জেনে ফেলেছেন, এ কথা যেন অমিতকে জানতে না দেন, কারও কাছেই যেন অমিতের এই দুষ্টুমির বিষয়ে মুখ খুলে অমিতকে তীব্র সমালোচনার মুখে ঠেলে না দেন।

অমিতের মা, বাবার অনুরোধেই ‘আজকাল’-এর পাতায় জল ভূতের রহস্য প্রকাশ করা হয়নি, কারণ পত্রিকার প্রতিবেদন অমিতের নাম গোপন করা সম্ভব ছিল না, অমিতের নাম প্রকাশ করে ওকে মানসিক চাপের মধ্যেও ফেলা ছিল একান্তই অমানবিক।

গুরুদেবের আত্মা

এবারের ঘটনার নায়িকা এক বেতার সঙ্গীত-শিল্পী। ’৮৮-র শীতের এক সন্ধ্যায় স্বামীর সঙ্গে এলেন। স্বামী একটি আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানে উঁচু পদে কাজ করেন। নাম ধরা যাক চঞ্চল আদিত্য। স্ত্রী অপর্ণা। চঞ্চল ছোট্ট-খাট্ট চেহারার, বিরল দাড়ি-গোঁফের, শান্ত-শিষ্ট মানুষ। গায়ের রঙ ফর্সা। চুল আঁচড়ানো সুবোধ বালক ধাঁচের। বয়স বছর পঞ্চাশ। যে চুলগুলো সাদা হয়ে আছে, সেগুলোতে কলপ দিলে সম্ভবত তিরিশ বলেও চালানো যায়। অপর্ণা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির সুঠাম চেহারার রমণীয় রমণী। দৃষ্টিতে ও চোখের কোলে বিষণ্ণতার ছাপ লক্ষ করলেই ধরা পরে। দেহ-সৌন্দর্যে বহু সদ্য-যুবতীদেরও ঈর্ষা জাগানোর ক্ষমতা রাখেন। দুই সন্তানের মা। বড় ছেলে বি এস-সি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ছোট উচ্চমাধ্যমিক দেবে।

দুজনের সঙ্গে আলাদা করে কথা বললাম। চঞ্চল কথা প্রসঙ্গে জানালেন, পুজো-আর্চা, জ্যোতিষ-বিশ্বাস, সৎ-সঙ্গ, সৎ-চিন্তা, সৎ-জীবন, সংযম ইত্যাদিকে তিনি বিশেষ মূল্য দেন। স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক খারাপ নয়। তবে যৌন জীবনকে তিনি গুরুত্ব দিতে নারাজ। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক হওয়া উচিত আত্মিক, শারীরিক নয়। বছর তিনেক আগে চঞ্চল স্ত্রীকে নিয়ে যান তাঁর গুরুদেবের কাছে। অপর্ণার সেই প্রথম চঞ্চলের গুরু দর্শন। গুরু জ্যোতিষ চর্চাও করেন। গুরুদেবের ইচ্ছেতেই অপর্ণা দীক্ষা নেন। চঞ্চল ছাড়াও অপর্ণা মাঝে-মাঝে গুরুদেবের আশ্রমে যেতেন, গান শোনাতেন। দু’বছর আগে গুরুদেব দেহ রাখেন। তারপর থেকেই অপর্ণা প্রায় গুরুদেবের আত্মাকে দেখতে পাচ্ছেন। গুরুদেবের আত্মার কথা শুনতে পাচ্ছেন। গত এক বছর তিন মাসে দুজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে দিয়ে অপর্ণার চিকিৎসা করিয়েছেন। সামান্যতম উন্নতিও লক্ষ্য করা যায়নি। বরং আত্মার আবির্ভাব বর্তমানে অত্যাচারে দাঁড়িয়েছে।

অপর্ণা কথায় কথায়, গল্পে গল্পে অনেক কথাই জানালেন। চঞ্চলের পুজো-আর্চা, জ্যোতিষ-বিশ্বাস, সংযম ইত্যাদি পুরুষত্বহীনতা থেকেই এসেছে। অতিমাত্রায় কামশীতল এবং সংগমকালে বীর্য ধরে রাখার ক্ষমতা অতিমাত্রায় ক্ষণস্থায়ী। নিজের ক্ষমতার জন্যই অতিমাত্রায় সন্দিগ্ধ। ওঁর সন্দেহ থেকে সংসার বাঁচাতে জলসায় গাওয়া বন্ধ করতে হয়েছে। রেওয়াজের সঙ্গে সংগত করার তবলটি পর্যন্ত নিজের ইচ্ছেয় ঠিক করতে পারিনি। ষাটের ঊর্ধ্বে এক বৃদ্ধকে বিপদ সম্ভাবনা নেই বিবেচনা করে চঞ্চল তবলচি রেখেছেন।

চঞ্চলের কাছে বেশ কয়েকবার গুরুদেবের কথা শুনেছেন অপর্ণা। কিন্তু একবারে জন্যেও আগ্রহ প্রকাশ করেননি, বরং সত্যি বলতে কী পূজা-আর্চা জ্যোতিষী, গুরু, এ সবের উপর এক বিতৃষ্ণাই তীব্রতর হচ্ছিল. চঞ্চলের কাপুরুষতা ও হীনমন্যতা দেখে দেখে। তবু সংসারে সুখ ও শান্তি বজায় রাখতে এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়ে শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী, পুত্রদের সেবার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য নিজের সঙ্গেই নিজে সংগ্রাম করছিলেন অপর্ণা। কিন্তু যে দিন চঞ্চলের গুরুদেব আনন্দময়কে দেখেন, সেদিন কিছুটা চমকে গিয়েছিলেন অপর্ণা। একেই এত শ্রদ্ধা করেন চঞ্চল? আনন্দময় অপর্ণার চেয়ে দু-চার বছরের ছোটই হবেন। আনন্দময় চালাক-চতুর সুদর্শন যুবক। মেয়েরা নাকি ছেলেদের চাউনি দেখলেই অনেক কিছু বুঝতে পারেন। অপর্ণাও পেরেছিলেন। বুঝেছিলেন আনন্দময় অপর্ণায় মজেছেন, অপর্ণাকেও মজাতে চান। কিছুটা বেপরোয়া আনন্দ পেতে কিছুটা চঞ্চলের উপর প্রতিশোধ তুলতে চঞ্চলকে না জানিয়েই অপর্ণা গুরুদেবের আশ্রমে গিয়েছেন। গুরুদেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যখন একটু একটু করে বাড়ছে সেই সময়ই তিনি দেহ রাখলেন। না, চূড়ান্ত দেহ মিলনের ইচ্ছে থাকলেও তেমন সুযোগ ঘটার আগেই আনন্দময়ের জীবনে শেষদিন ঘনিয়ে আসে। তারপর থেকেই আনন্দময়ের অতৃপ্ত আত্মা অপর্ণার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছায় ঘোরাঘুরি করে। অপর্ণার শরীরের বিভিন্ন স্থানে হাত দেয়। ঘুমের মধ্যে অনেক দিন নাকি মৈথুনের চেষ্টা করেছে।

অতৃপ্ত যৌন-বাসনার থেকেই অপর্ণার বিষণ্ণতা। অপর্ণার আকর্ষণীয় সৌন্দর্যে যখন পুরুষরা স্বাভাবিক কারণেই আকর্ষিত, তখন অপর্ণার জীবনে এসেছেন এক নীতিবাগীশ যৌনসুখদানে অক্ষম সন্দিগ্ধ পুরুষ। অপর্ণা যখন নিজের জীবনকে গুটিয়ে নিয়ে সংসারের কাজেই নিজের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার চিন্তাগুলোকে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছে, তখনই জীবনে এসেছে চঞ্চলের গুরুদেব। গুরুদেব অপর্ণার সুপ্ত কামনা-বাসনাগুলোকে আবার জাগিয়ে তুলেছেন। অপর্ণার অতৃপ্ত বাসনা যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে, তখনই বাসনার আগুনে জল ঢেলে দিল গুরুদেবের মৃত্যু। এই মৃত্যু অপর্ণার জীবনে নিয়ে এসেছে হতাশা ও বিষণ্নতার জমাট অন্ধকার। অপর্ণার জীবনে গুরুদেব মরীচিকার মতোই এসেছেন, অপর্ণার পিপাসাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। সন্দেহপ্রবণ স্বামীর দৃষ্টি এড়িয়ে জীবনকে ভোগ করার একমাত্র উপায়, একমাত্র নায়ক ছিলেন গুরুদেব। এখন কী হবে? আবার সেই স্বামী নামক এক মেরুদণ্ডহীন মানুষের ইচ্ছের কাছে নিজেকে তুলে দিতে হবে? বলি দিতে হবে নিজের সদ্য নতুন করে জেগে ওঠা যৌবনকে? গুরুদেবের মৃত্যু অপর্ণার হতাশাকে, বিষণ্ণতাকে বাড়িয়েই তুলেছে, জাগিয়ে তুলেছে এইসব প্রশ্নকে। ঘুরেফিরে এসেছে গুরুদেবের চিন্তা। গুরুদেবের চিন্তা মস্তিষ্ককে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, অন্য কোনও জীবনধর্মী চিন্তা সেখানে স্থান পায়নি। একটু একটু করে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অপরাপর শর্তাধীন প্রতিফলনগুলো বা conditioned reflexগুলো স্তিমিত হতে থাকে, দুর্বল হতে থাকে। অপর্ণা বিষণ্ণতা রোগের শিকার হয়ে পড়েন। উপসর্গ হিসেবে অলীক শ্রবণ, অলীক দর্শন ইত্যাদি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

স্থায়ীভাবে অপর্ণাকে সুস্থ করে তোলার জন্য অপর্ণার স্বামী চঞ্চলের খোলামেলা আলোচনা করে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, কেন এর আগে চিকিৎসকরা অপর্ণাকে সুস্থ করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। স্বামী হিসেবে তিনি চিকিৎসকের ও ওষুধের হাতে স্ত্রীকে সমর্পণ করে নিজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইছেন। কিন্তু এভাবে স্ত্রীকে সুস্থ করে তোলা বা অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব। সহবাসে বীর্যক্ষয়ের জন্য দেহ-মনের ক্ষতি হয় এমন ভাবাটা যে একান্তভাবেই ভুল ও বিজ্ঞান-বিরোধী এই সত্যটুকু বোঝাতেই তাঁর সঙ্গে দুটি দিন বসতে হয়েছিল। বুঝিয়ে ছিলাম, একটা বিড়াল পুষলে, তাকেও খেতে দিতে হয়। না দিলে এর-ওর হেঁশেলে মুখ দেবে, এটাই স্বাভাবিক। বাকে জীবনসঙ্গিনী করে এনেছেন, তিনি পুতুল নন, রক্ত-মাংসের মানবী। তাঁকে যৌবনের স্বাভাবিক খোরাকটুকু না দিলে তিনি যদি অন্যের হেঁশেলে নজর দেন, তবে তার সম্পূর্ণ দায় আপনারই। আপনার ভিক্টোরিয়ান যুগের যৌনশুচিতার ধ্যান-ধারণাগুলো পাল্টান। যদি আপনি নিজেকে পাল্টাতে সচেষ্ট হন, শুধুমাত্র তবেই আমি আপনার স্ত্রীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে পারি। নতুবা কয়েকদিনের জন্য তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে আমি শ্রম দিতে নারাজ।

চঞ্চল আন্তরিকভাবে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করেছিলেন। আমি সাহায্য করেছিলাম মাত্র। চঞ্চল স্বাভাবিক স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্কের জীবনে ফিরেছিলেন। আমিও আমার কথা রেখেছিলাম। অপর্ণা বর্তমানে সুখী স্ত্রী।

একটি আত্মার অভিশাপ ও ক্যারাটে মাস্টার

’৮৭-র ১ জুলাই, প্রচণ্ড গরমে ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে সন্ধে সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখি লোডশেডিংয়ের মধ্যে বৈঠকখানায় চার তরুণ আমারই অপেক্ষায় বসে। দুজন এসেছেন একটি সায়েন্স ক্লাব থেকে, ওঁদের একটা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতে। তৃতীয় তরুণ রবীন্দ্রনাথ পাইন জানালেন, তিনি এসেছেন একটা ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে। চতুর্থজন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী। দুই তরুণের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা সেরে বিদায় দেওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের দিকে মন দিলাম। রবীন্দ্রনাথের ডাক-নাম রবি। বয়েস জানাল একুশ। অনুমান করলাম লম্বায় পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চির মধ্যে, ওজন পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন কেজি। পরনে সাদা টেরিকটনের ট্রাউজার ও কালো গেঞ্জি। ট্রাউজারের ফ্যাশনে আধুনিকতার ছোঁয়া; উরুর পাশে কালো সুতোয় মোটা করে লেখা Ashihara Kai-Kan (Karate)। হাফ-হাতা গেঞ্জির জন্য বাহুর যতটা দেখা যাচ্ছে তাতে হাউণ্ডের মত পেশীর আভাস। রবির চোখের দৃষ্টি ও ফাঁক হয়ে থাকা একজোড়া ঠোঁট স্পষ্টতই ওর মানসিক ভারসাম্যের অভাবের ইঙ্গিত বহন করছিল।

রবি কথা শুরু করল এইভাবে, “আপনি আমাকে বাঁচান, নইলে মরে যাব। আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার কোনও উপায় নেই।”

বললাম, “আমার দ্বারা তোমাকে যদি বাঁচানো সম্ভব হয়, নিশ্চয়ই বাঁচাব। তোমার সব কথাই শুনব, তার আগে বলো তো, আমার ঠিকানা কোথা থেকে পেলে? কেউ তোমাকে পাঠিয়েছেন?”

জুন সংখ্যা ‘অপরাধ’ পত্রিকায় আপনার একটা ইণ্টারভিউ পড়ি গতকাল। লেখাটা পড়ে আমার মনে হয়, কেউ যদি আমাকে এই অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারেন, তবে সে আপনি। আমি অপরাধ পত্রিকার অফিস থেকেই আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করেছি।”

ইতিমধ্যে আমাদের জন্য লেবু-চা এসে গেল। দুটো কাপ রবি ও রবির বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, “বাঃ, তুমি তো খুব তৎপর ছেলে!”

রবি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, “না, না, তা নয়, আপনি যদি আমার বর্তমান মানসিক অবস্থাটা বুঝতেন, মানে আমি যদি আমার মানসিক অবস্থা আপনার সামনে খুলে দেখাতে পারতাম, তাহলে বুঝতেন একান্ত বাঁচার তাগিদেই আমি আপনার ঠিকানার জন্য কালই লেখাটা পড়ে পত্রিকার অফিসে দৌড়েছি।”

“যাই হোক তুমি যখন আমার কাছে এসেছ, তোমার সব কথাই শুনব এবং সাধ্যমতো সমস্ত রকমের সাহায্য করব। ততক্ষণ বরং আমরা চা খেতে খেতে তোমাদের বাড়ির কথা শুনি।”

একটু একটু করে ওর সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানলাম। মা, বাবা, সাড়ে চার বছরের ভাই পুকাই ও রবিকে নিয়ে ছোট সংসার। বাবা ঘনশ্যাম পাইন আপনভোলা মানুষ, গুণী যন্ত্রসংগীত শিল্পী। বহু ধরনের বাদ্য-যন্ত্র বাজিয়েছেন বাংলা ও বোম্বাইয়ের বহু জনপ্রিয় লঘু-সংগীত শিল্পীর সঙ্গে। অনেক সিনেমা এবং নাটকেও যন্ত্রসংগীত শিল্পী হিসেবে অংশ নিয়েছেন। স্থায়ী আবাস তৈরি করে উঠতে পারেননি। থাকেন কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে ‘আলোছায়া’ সিনেমা হলের কাছে ভাড়া বাড়িতে।

রবি ‘আসিহারা কাইকান ক্যারাটে অরগানাইজেশন’-এর ফুলবাগান ব্রাঞ্চের নিষ্ঠাবান প্রশিক্ষক। পার্ক সার্কাসে অরগানাইজেশনের প্রধান কার্যালয়। প্রধান পরিচালক ভারতীয় ক্যারাটের জীবন্ত প্রবাদপুরুষ দাদি বালসারা। ফুলবাগান ব্রাঞ্চটা এল’ পার্কে। এখানে রবি ক্যারাটে শেখায় সপ্তাহে তিন দিন, রবি, বুধ ও শুক্র, সকাল ৬টা থেকে ৮-৩০। নিজে সিনিয়ার ব্রাউন বেল্ট। এবারই ব্ল্যাক বেল্ট পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। বর্তমান অসুস্থতার জন্য পরীক্ষা দিতে পারেনি।

কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে এমনকী, বাংলার বাইরেও বহু ক্যারাটে প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে রবি। কখনও দাদি বালসারার সঙ্গে, কখনও ব্যক্তিগতভাবে। শেষ প্রদর্শনী ’৮৬-র সরস্বতী পুজোর দিন বেলেঘাটা কর্মী সংঘের মাঠে। সেদিন কনুইয়ের আঘাতে রবি আটটা বরফের স্ল্যাব ভেঙে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল, ভালবাসা আদায় করেছিল। দুটো বিশাল বরফের চাঁই কেটে তৈরি হয়েছিল ওই আটটা স্ল্যাব।

রবি এবার আসল ঘটনায় ফিরল। বলতে শুরু করল, মাস দুয়েক আগের ঘটনা, সে দিনটা ছিল এপ্রিলের ২৫, শনিবার। খবর পেলাম রবি নামে একটা ছেলে ট্রেনের তলায় মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। খবরটা পেয়ে যখন দেখতে হাজির হলাম তখন দেরি হয়ে গেছে, পুলিশ লাশ নিয়ে চলে গেছে।

“পরদিন রবিবার, সকালে ক্লাবে ক্যারাটে ট্রেনিং দিয়ে বাড়ি এলাম নটা নাগাদ। আমাদের বাড়িতে এক উঠোন ঘিরে কয়েক ঘর ভাড়াটে। ক্যারাটের ব্যাগ নিয়ে ঢুকলাম পাশের কার্তিক কাকুর ঘরে। এটা-সেটা নিয়ে গল্প করতে করতে এক বাটি মুড়ি এসে গেল। হঠাৎ গতকালের রেলে কাটা পড়ার কথা উঠল। কাকুকে বললাম, গতকাল যে ছেলেটা কাটা পড়েছে সে নাকি আত্মহত্যা করেছে, নাম ছিল রবি। ওই রবির বদলে আমি রবি গেলেই ভাল হত।

“ওই রবির বদলে আমি রবি মরলে ভাল হত, এই কথাটা ঘুরে ফিরে বার কয়েক প্রকাশ করতে হঠাৎই কাকু আমার চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, খুব মরার শখ হয়েছে, না রে?

“কাকুর ওই কথাটা কেমন একটা অদ্ভুত শিহরন জাগিয়ে কেটে কেটে আমার মাথায় ঢুকে গেল। মাথার সমস্ত চিন্তাগুলো তালগোল পাকিয়ে গেল। কাকুর চোখের দিকে তাকিয়ে গা শিরশির করে উঠল। মুহূর্তে আমার সমস্ত শক্তি কে যেন শুষে নিল। থরথর করে কাঁপছিলাম। দু-পায়ের উপর নিজের শরীরকে ধরে রাখতে পারছিলাম না। এক সময় দেখলাম হাতের বাটি থেকে মুড়িগুলো ঝরঝর করে পড়ে যাচ্ছে। গা গুলিয়ে উঠল। ঘরের চৌকাঠ পেরোলেই এক চিলতে বারান্দা। কোনও মতে বারান্দায় গিয়ে হাজির হতেই হড়হড় করে বমি করে ফেললাম। আমার চোখের সামনে ছয়-সাত বছর আগে দেখা একটা দৃশ্য ছায়াছবির মতো ভেসে উঠল।

“আশি বা একাশি সালের বর্ষাকালের সকাল। আনন্দ পালিত রোডের ব্রিজটার ওপর দিয়ে আসছিলাম বাজার করে। অনেক তলায় রেল লাইনের মিছিল, যথেষ্ট ব্যস্ত লাইন। দু-পাঁচ মিনিট পরপরই ট্রেন চলাচল করে, একটু দূরে লাইনের ধারে একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম। লোকটা আত্মহত্যা করবে না তো?

“মিনিটখানেক অপেক্ষা করতেই একটা ট্রেন আসতে দেখলাম। লোকটা চঞ্চল হল। ট্রেনটা কাছাকাছি হতেই লোকটা লাইনের উপর গলা দিয়ে দুহা দিয়ে লাইন আঁকড়ে রইল।

“তীব্র সিটি বাজিয়ে ব্রেক কষল ট্রেনটা। দু-পাশের ঢাকা থেকে আগুনের, ফুলকি ছিটোতে ছিটোতে ট্রেনটা লোকটার উপর দিয়ে চলে গেল। গলাহীন শরীরটা পাথরের টুকরোর ঢাল বেয়ে নেমে এল। গাড়িটা যখন থামল তখন শেষ কামরাটাও লোকটার দেহ অতিক্রম করে গেছে। গার্ড নেমে দেহটা দেখে খাতায় কী নোট করে সিটি বাজিয়ে দিল। বিভিন্ন কম্পার্টমেণ্টের দরজা জানলা দিয়ে উঁকি মারা অনেক উৎকণ্ঠিত মাথা নিয়ে ট্রেনটা চলে গেল। এবার আমি কাটা মুণ্ডুটাকে দেখতে পেলাম। দু-পাশের রেললাইনের মাঝামাঝি পড়ে রয়েছে।

“আনন্দ পালিত রোডের আত্মহত্যার এই দৃশ্যটা সেইদিনে সেই রাতে বহুবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সারাটা রাত প্রচণ্ড আতঙ্কে জেগে কাটালাম!

“সকালে সকলের যখন ঘুম ভাঙল তখন আমি এক অন্য মানুষ। ক্যারাটে ইনস্ট্রাক্টর রবীন পাইন তখন ভয়ে জবুথুবু একটা নব্বই বছরের বুড়ো “আমার অবস্থা দেখে বাড়িওয়ালা কৃষ্ণগোপাল দেবনাথ আমাকে নিয়ে গেলেন কাঁকুড়গাছিতে তাঁর পরিচিত এক তান্ত্রিকের কাছে। প্রণামী হিসেবে দিতে হল এক কেজি চিনি, একটা মোমবাতি, একপ্যাকেট ধূপকাঠি ও একশো টাকা। তান্ত্রিকের নাম ধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। ঠিকানা ৬৮ মানিকতলা মেন রোড।

“তান্ত্রিকবাবা ধূপ মোমবাতি জ্বালিয়ে মড়ার খুলি নিয়ে কী সব মন্ত্র পড়লেন, ওটাকে নাকি খুলি চালান বলে। তারপর জানালেন—আনন্দ পালিত রোডের ওই ট্রেনে কাটা পড়া লোকটার আত্মাই আমার এই বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি করেছে। অতৃপ্ত আত্মা তিনজনকে রেললাইনে টেনে নিয়ে আত্মহত্যা করাবে। তৃতীয় যে ব্যক্তিকে মারবে সে হল আমি।

“এই কথাগুলো শোনার পর আমার জিভ শুকিয়ে গেল। কিছু বলতে পারছিলাম না। মাথায় যেন কেমন একটা অদ্ভুত শূন্যতা। শিরশিরে ভয়টা আরও বেশি করে মাথাচাড়া দিল। এরই মধ্যে শুনতে পেলাম ট্রেনের আওয়াজ। দেখতে পেলাম আনন্দ পালিত রোডের লোকটাকে। লোকটা লাইনে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। বাঁ হাতটায় ধরে রাখল লাইন। ডান হাতটা তুলে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। আমি প্রচণ্ড আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম—না, যাব না।

“তান্ত্রিকবাবার ছেলে আমার চোখে-মুখে জলের ছিটে দিচ্ছিল। শুনতে পেলাম তান্ত্রিকবাবার গলা—‘আত্মাটা ওকে ডাকছে। ব্যাটা একে ছাড়বে না।’

“কৃষ্ণগোপালবাবু বললেন, ‘একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে বাবা। কী করতে হবে বলুন।’

“একটা যজ্ঞ করতে হবে। তবে, ভূত ব্যাটা বড় সহজ পাত্র নয়।”

“বাড়ি এলাম আরও খারাপ অবস্থা নিয়ে। এসেই বিছানা নিলাম। ওই ২৬ এপ্রিলই ছিল শেষ ক্লাবে যাওয়া। শেখানোর মতো শারীরিক ও মানসিক জোর সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছি। মাঝেমধ্যে বন্ধুরা জোর করে বাইরে নিয়ে যায়, চুপ-চাপ বসে থাকি। গলায় হাতে কয়েকটা তাবিজ কবজ চেপেছে। কাজ হয়নি কিছুই। প্রচণ্ড ভয়ের শিরশিরানি নিয়ে প্রতিদিনই আনন্দ পালিত রোডের আত্মহত্যার ঘটনাটা ছায়াছবির মতোই আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। ট্রেনের প্রচণ্ড ব্রেক কষার আওয়াজ, আগুনের ফুলকি আর রেললাইনে গলা দেওয়া লোকটার হাতছানি আমাকে ভয়ে পাগল করে তুলেছে।

“একদিনের কথা, আমার এক ছাত্রের বাড়িতে গেছি। আমাদের দু-চারটে বাড়ি পরেই থাকে। বাড়িতে এক নাগাড়ে শুয়ে বসে অস্থির হয়ে পড়ছিলাম বলেই যাওয়া। এটা-ওটা নিয়ে কথা বলছিলাম। ছাত্রের ছোট ভাই খাতাতে একটা কী আঁকছিল। ঝুঁকলাম দেখতে। একটা ট্রেনের ছবি। মুহূর্তে আমার কানে ভেসে এল ট্রেনের প্রচণ্ড আওয়াজ। চোখের সামনে দেখতে পেলাম একটা ট্রেন প্রচণ্ড শব্দে ব্রেক করল। চাকা আর লাইনের তীব্র ঘষটানির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম দু-পাশে আগুনের ফুলকি। ভয়ে শরীরের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে উঠল। মাথাটা কেমন চিন্তাশূন্য হয়ে গেল, চিৎকার করে উঠলাম। পরে শুনেছি, আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

আমি বুঝতে পারছিলাম, একটু একটু করে শেষ হয়ে যাচ্ছি। এমনিভাবে বেশিদিন বাঁচা যাবে না। আত্মার ভয়ের হাত থেকে বাঁচতে মৃত্যুই সবচেয়ে সুন্দর পথ বলে এক সময় ভাবতে শুরু করলাম। এই সময় এক প্রতিবেশীর উপদেশে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মানসিক চিকিৎসার জন্য হাজির হলাম। দিনটা ছিল ৪ জুন।

“ডাক্তারবাবু সব শুনে বোঝালেন—আত্মা-টাত্মা কিছু নেই, এটা মনের ভয়। ওষুধ লিখে দিলেন। মানসিক রোগের চিকিৎসা শুরু হল। ওষুধ খেয়ে ঘুমোই খুব, কিন্তু জাগলেই সেই প্রচণ্ড ভয়ের মুহূর্তগুলো হাজির হতে থাকে। প্রচণ্ড পিপাসায় গলা কাঠ হয়ে যায়। মনে হয় জিভটা কে যেন পেছন দিকে টানছে। আত্মহত্যার দৃশ্যটা আমাকে মুক্তি দেয়নি একটি দিনের জন্যেও। দিন দিন শক্তি কমেছে, কমেছে স্মরণশক্তিও। আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করলাম চিকিৎসা-বিজ্ঞান আমাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। প্রতিটি দিনের অসহ্য যন্ত্রণার থেকে নিজেকে মুক্ত করার পথ নিজেই বেছে নিলাম। তিরিশে জুন সকালে সিদ্ধান্ত নিলাম আত্মহত্যা করব। সেদিন দুপুরে আমার এক বন্ধু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমার হাতে তুলে দিল জুন সংখ্যা ‘অপরাধ’ পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। বলল, পড়ে দেখ ভূত-প্রেত, আত্মা কিছুই নেই, বলে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন প্রবীর ঘোষ। লেখাটা পড়লে আমাদের পুরনো ধ্যান-ধারণাগুলো বড় বেশি মিথ্যে মনে হয়।

“লেখাটা পড়ে ফেললাম। বারবার পড়লাম। কেমন যেন একটা আশার আলো দেখতে পেলাম। মনে হল, আপনি আমাকে ঠিক করতে পারবেন। আপনার ঠিকানা চাই। বন্ধুকে নিয়ে কাল বিকেলেই গেলাম ‘অপরাধ’ পত্রিকার অফিসে। ঠিকানাটা পেয়ে আজ আপনার কাছে এসেছি। আজকাল আমি পথে বেরুতে ভয় পাই। একটা মোটরের হর্ন বা সাইকেলের ঘণ্টা শুনলেই আতঙ্কে লাফিয়ে উঠি।”

“হাসপাতালের প্রেসক্রিপশন সঙ্গে এনেছ?” জিজ্ঞেস করলাম।

“প্রেসক্রিপশনটা আপনার কাজে লাগাতে পারে ভেবে নিয়ে এসেছি। এই যে”—

দেখলাম। ৪। ৬। ৮৭ লেখা আছে—

Tryptanol 25 mg.

1 tab at noon

2 tabs at evening

for 3 days.

পরবর্তী এক তারিখে লেখা—

Tryptanol 25 mg.

1 tab at noon

3 tabs at evening

পরবর্তী এক তারিখে লেখা আছে—

Tab Tryptanol 25 mg.

1 tab 3 times daily

Tab Eskazine 1 mg.

1 tab 3 times daily

রবির সঙ্গে গল্প-সল্প করতে করতে খোলা-মেলা একটা সুন্দর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুললাম। কথাবার্তার মধ্য দিয়েই ওদের পারিবারিক জীবনের অনেক খুঁটিনাটি কথা জানতে পারলাম।

রবির কথামতো—জ্ঞান হয়ে অবধি বাবার কাছ থেকে শুনে আসছে, তার দ্বারা কিছু হবে না। বাবা ছেলেকে যতটা না মানুষ হওয়ায় সুযোগ দিয়েছিলেন, যতটা না পড়াশোনার সুযোগ দিয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি ভর্ৎসনাই করেছেন। যত্ন করে বাজনার তানিম না দিয়েই বারবার ঘোষণা করেছেন, বাজনা বাজানো তোর কর্ম নয়, আমার ঘাড়ে বসে না থেকে এখন থেকে চরে খাওয়ার চেষ্টা কর। রবি তার শিল্পী-বাবাকে ভালবাসে কিন্তু তার শাসক বাবাকে একটুও শ্রদ্ধা করতে পারে না। রবি চরে খাওয়ারই চেষ্টা করেছে। বেছে নিয়েছে বেপরোয়া জীবন। খেলা হিসেবে নিয়েছে ক্যারাটেকে। জীবনচর্চাতেও প্রতি পদে পদে পেশীশক্তিকে কাজে লাগাতে চেয়েছে। এক সময় পড়াশোনায় আকর্ষণ হারিয়েছে। স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার উৎসাহ হারিয়েছে। রবির ষোলো-সতেরো বছর বয়সে পৃথিবীর আলো দেখেছে রবির ভাই। রবিকে বাবার কাছে শুনতে হয়েছে, দুনিয়ার ছেলেরা টুকে পাশ করছে, তুই এমনই অপদার্থ যে টোকার ক্ষমতাটুকুও নেই। স্কুলের গণ্ডি পেরোতে না পারলে কোনো কাজই জুটবে না। তখন হয় ভিক্ষে করে খেতে হবে, না হয় চুরি-ডাকাতি করে।

রবির জীবনে একমাত্র প্রেরণা ছিলেন দাদি বালসারা। খুব উৎসাহ দিলেন। বালসারা ইতিমধ্যে হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রীকে হারালেন। স্ত্রী ছিলেন দাদি ‘বালসারার জীবনের অনেকটা জুড়ে। বালসারার ক্যারাটের প্রতি উৎসাহ, ছাত্রদের প্রতি উৎসাহ হঠাৎ কেমন যেন নিভে গেল। রবির জীবনের প্রেরণার আলোটুকুও নিভে গেল। নেমে এল অন্ধকার। বাবার অনিয়মিত আয়, আর্থিক অনটন, দীর্ঘদিনের বাকি পড়া ভাড়ার জন্য বাড়িওয়ালার বাড়ি-ছাড়ার নোটিস। সকালে ঘুম থেকে উঠে গঞ্জনা, দুপুরে বাড়ি ফিরে ভাইয়ের দেখাশোনা করা, স্নান করানো, খাওয়ানো; নিজে আধপেটা খাওয়া অথবা একেবারেই না খেয়ে থাকা, বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত বাউণ্ডুলের মতো উদ্দেশ্যহীন ঘোরা, রাতে ফিরে আবার সেই অনটনের সংসারে গাল-মন্দ শোনা এটাই প্রতিদিনের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রবি নিজের চোখে নিজেকে ছোট করে ফেলেছিল।

রবির সঙ্গে অনেক কথা হল, অনেক গল্প। ভূত প্রসঙ্গে ‘অপরাধ’-এ প্রকাশিত সাক্ষাৎকারটির কথাও এল। বুঝতে অসুবিধে হল না, সাক্ষাৎকারটি রবিকে জোর নাড়া দিয়েছে। ভূতের বাস্তব অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ চেপে বসেছে ওর মনে। ভূত ভর, আত্মা নিয়ে নানা প্রসঙ্গ টেনে আলোচেনায় যেতে উঠলাম, ভূতে ভরের কিছু কিছু নেপথ্য কাহিনি শোনালাম। ও সব নিয়ে ওর মনে জেগে থাকা প্রশ্নগুলো একে একে বেরিয়ে এল। ওর যুক্তির কাছে যাতে গ্রহণযোগ্য মনে হয় সে কথা মাথায় রেখেই উত্তর দিলাম। এক সময় জিজ্ঞেস করলাম, “২৬ এপ্রিলের পর কোনও দিন ট্রেনে উঠেছ?” রবি উত্তর দিল, “না। ট্রেনকে এখন আমি এড়িয়ে চলি। মনে হয় ট্রেন চড়লে আমি বোধহয় চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ব।”

রবিকে বললাম, “তুমি কি এই ঘটনার পর কখনও রেল লাইনের ধারে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছ।”

“না। অসম্ভব। ও আমি কিছুতেই পারব না। ওই সময় লাইনে ট্রেন এসে পড়লে আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারব না। ট্রেনের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়বই।” বলল, রবি।

বললাম, “তোমার সঙ্গে যদি আমি থাকি এবং তোমার দু-হাত দূর দিয়ে একটা ট্রেন ঝড়ের গতিতে চলে যাওয়া সত্ত্বেও ভয় না পাও বা ট্রেনের তলায় ঝাঁপিয়ে না পড়ো, তাহলে তোমার ভয় কাটবে তো?”

রবির চোখে উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করলাম, “আপনি পারবেন আমার সামনে দিয়ে চলন্ত ট্রেন পাস করিয়ে দিতে? যদি পারেন তবে নিশ্চয়ই আমি নিজের উপর বিশ্বাস ফিরে পাব, ভয় কেটে যাবে।”

“ঠিক আছে, আগামী রবিবার সকাল ৯টার মধ্যে এখানে চলে এসো। তুমি আর আমি যাব এমন কোনও একটা স্পটে, যেখান দিয়ে তীব্র গতিতে ট্রেন চলাচল করে। দু-তিনটে ট্রেন তোমার সামনে দিয়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। আমরা অপেক্ষা করব ট্রেনের হাত দুয়েক দূরে। প্রতিবারই ট্রেন চলে যাওয়ার পর দেখতে পাবে তুমি যেখানে ছিলে সেখানেই আছ, ঝাঁপিয়ে পড়োনি।”

“আঙ্কল, আপনি যদি সত্যিই এমনি করতে পারেন তবে আশা করি আমার ভয়টা কেটে যাবে। আরও ভাল হয় যদি আপনি আমাকে আনন্দ পালিত রোডের আত্মহত্যার স্পটে দাঁড় করিয়ে ট্রেন পাস করিয়ে দিতে পারেন। এমনটা পারলে আমি নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাব, আত্মবিশ্বাস ফিরে পাব।”

বললাম, “বেশ তাই হবে, তবে ওই কথাই রইল, তুমি আগামী রবিবার সকাল ৯টার মধ্যে এখানে চলে এসো।”

কলকাতার বাইরে না থাকলে রবিবার সকাল থেকেই বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত, অপরিচিতদের ভিড় হয় আমার ফ্ল্যাটে। সেই রবিবারেও সকাল থেকে বন্ধুদের আসা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ঘড়ির কাঁটা যখন সাড়ে ৯টায় তখনও রবি এল না। ঠিক করলাম আমিই ওর বাড়ি যাব। ঠিকানা জানি, অতএব সমস্যা নেই।

“আমায় এখনই একবার বের হতে হবে।” এ কথা বলে আসরের ছন্দপতন ঘটালাম। দু-একজন কারণ জানতে চাওয়ায় সংক্ষেপে রবির ঘটনা জানালাম বেশ কয়েকজন আমার সঙ্গী হতে চাইলেন, এঁদের মধ্যে একজন হলেন ক্যারাটের ব্ল্যাক বেল্ট ললিত সাউ।

ললিত বলল, “দানা, আমি আপনার সঙ্গে যাই। রবি যাতে ঝাঁপিয়ে না পড়ে সে আমি দেখব। এমনভাবে ধরে রাখব যে ও লাফাবার সুযোগই পাবে না।”

বললাম, “ললিত, তোমার ধারণাই নেই এই ধরনের মানসিক রোগীরা কী অসম্ভব ধরনের শক্তি বিশেষ মুহূর্তে প্রয়োগ করতে পারে। এই ধরনের একজন মানসিক রোগগ্রস্ত দুর্বল শরীরের মহিলাও বিশেষ মানসিক অবস্থায় যেমন ভূতে পেয়েছে ভাবলে, এতই সবল হয়ে ওঠে যে পাঁচজন সবল পুরুষ ও তাকে শক্তি প্রয়োগে সামাল দিতে পারে না।”

সবচেয়ে বড় কথা হল, এমনি করে ওকে ধরে-বেঁধে ট্রেনের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখলে ওর মনের ভয় দূর হবে না।

“তাছাড়া যেভাবে ওর মানসিক চিকিৎসা করতে চাই, তাতে বহুর উপস্থিতি মোটেই কাম্য নয়। এতে ও আপনাদের দিকে, আপনাদের কথার দিকেও আকর্ষিত হবে। ফলে আমার কথাগুলোকে ওর চিন্তায় গভীরভাবে ঢোকাতে ব্যর্থ হব। আর এই ব্যর্থতা মানেই, ট্রেন আসবে, রবি আতঙ্কিত হবে, আত্মার আহ্বান শুনতে পাবে, ঝাঁপাবে এবং মরবে। পরিণতিটা আমার এবং সমিতির পক্ষেও ভাল হবে না।”

শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হিসেবে বেছে নিলাম মধুসূদন রায় ও চিত্র-সাংবাদিক কুমার রায়কে।

রবি বাড়িতেই ছিল। বাবা সকালেই বেরিয়েছেন রিহারসাল দিতে। মা যোগমায়া দেবীকে পরিচয় দিতে ঘরে নিয়ে বসালেন। রবি চৌকিতে জবুথবু হয়ে বসেছিল। যোগমায়া জানালেন, “কাল সারা দিনরাত রবি শুধু কেঁদেছে। ওর মতো একটা জোয়ান ছেলে বাচ্চাদের মতো কাঁদছে এ এক অস্বস্তিকর অবস্থা। আজ ওর যা শরীর ও মনের অবস্থা তাতে ওর পক্ষে একা আপনার বাড়ি যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। ওর বাবার আজ রিহারসালে যাওয়া একান্তই প্রয়োজন ছিল। যাওয়ার সময় বলে গেছেন, ফিরে এসে রবিকে নিয়ে আপনাদের বাড়ি যাবেন। সাড়ে আটটার সময় আমি রবিকে বললাম, চল আমি তোকে প্রবীরবাবুর বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। রবি কিছুতেই রাজি হল না। কাল থেকে রবি বারবার বলছে, আমি আর বাঁচব না, মরবই। এই কষ্ট সহা করার চেয়ে আত্মহত্যা করা অনেক ভাল।”

ইতিমধ্যে কয়েকজন প্রতিবেশী এলেন আমার আসার খবর পেয়ে। আমি আর সময় নষ্ট করতে রাজি ছিলাম না। রবির সঙ্গে দু-একটা কথা বলে বললাম, “চলো, আনন্দ পালিত রোড থেকে ঘুরে আসি।”

রবিকে নিয়ে আমি, কুমার আর মধুদা (মধুসূদন রায়) এলাম আনন্দ পালিত রোডে। চার দিন আগে রবির মানসিক অবস্থা যেমন দেখেছিলাম, আজকের অবস্থা তার চেয়ে অনেক খারাপ বলে মনে হল।

এক সময় সেই ব্রিজের উপর উঠলাম, যে ব্রিজ থেকে রবি আত্মহত্যা করতে দেখেছিল। ব্রিজের একটু দূরে বাঁদিকের একটা জায়গা দেখিয়ে রবি বলল, “ওইখানে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রেনটা আসতেই লোকটাকে চঞ্চল হতে দেখেছিলাম। তারপর…।”

তার পরের কথাগুলো না শুনে ব্রিজের দু-পাশে আনাজপাতি, শাকসবজি নিয়ে বসা লোকগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বললাম, “এখানে আনাজপাতির দাম কেমন?”

রবি বলল, “অ্যাঁ, কী?”

আমি একটা দোকানির সামনে দাঁড়িয়ে পেঁপে আর থোড়-এর দাম করতে শুরু করলাম, কিনলাম পাকা কলা।

এক সময় আমরা কলা খেতে খেতে হাঁটতে শুরু করলাম। কথা বলছিলাম সেই সঙ্গে, “এখানে জিনিসপত্তর তো খুব সস্তা। তোমরা আগে এখানে কোথায় থাকতে?” ইত্যাদি ইত্যাদি।

দূরে দৃশ্যমান একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, “ওই বাড়িটার দুটো বাড়ি পরেই।”

ব্রিজ পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে রেল-লাইনের ওপর এসে পড়লাম। আমি ওকে শোনাচ্ছিলাম, আমার একটা কাহিনির ওপর ফিল্ম তোলার ইচ্ছের কথা। কাহিনিটার একটু একটু অংশ ওকে শোনাচ্ছিলাম।