অধ্যায় : এগারো – আত্মার অস্তিত্বে বিশাল আঘাত হেনেছিল চার্বাক দর্শন

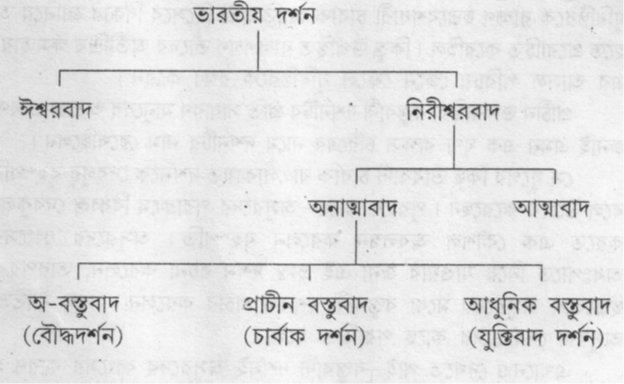

ভারতীয় দর্শনকে বিশ্লেষণ করে মূল ও সংক্ষিপ্ত যে চিত্রটা আমরা পেতে পারি, তা এই রকম :

চার্বাক দর্শন

আগে আমরা অনাত্মাবাদী বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে সংক্ষপে আলোচনা করেছি। এ’বার আমরা আলোচনা করব আনাত্মাবাদী এবং ভারতের প্রথম বস্তুবাদী দর্শন চার্বাক দর্শন নিয়ে। এই চার্বাক দর্শনেরই আর এক নাম লোকায়ত দৰ্শন।

প্রাচীন বস্তুবাদী দর্শনটির নামটা নিয়ে একটু আলোচনা স্বল্প পরিসরে সেরে নিলে বোধহয় অনেকের কিছুটা কৌতূহলও মেটানো যাবে এবং আত্মা প্রসঙ্গে যে দর্শনের মতামতের সঙ্গে পরিচিত করাতে চাইছি, তার বিষয়েও কিছু বলা হবে।

‘চার্বাক’ কথাটা কোথা থেকে এলো? অনেক দার্শনিকের মতে ‘চারু+বাক্’ থেকে চার্বাক কথাটা এসেছে। মানুষের স্বাভাবিক ভোগ প্রবৃত্তির কথা মাথায় রেখে যে দর্শন ‘চারু’ বা সুন্দর কথার জাল বুনে ‘ইহ জগতেই সব কিছুর শেষ, মৃত্যুর পরে অন্য কোন জগৎ বলে কিছু নেই, অতএব ভোগ কর’ বলে মানুষদের চিত্ত আকর্ষণ করেছে, সেই দর্শনই চারু+বাক্ বা চার্বাক দর্শন।

অন্য মতে ‘চর্ব’ (অর্থাৎ চর্বণ) করে যে—এই অর্থে চার্বাক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরনের ব্যাখ্যা তারা বলতে চান—চর্ব-চোষ্য খানা-পিনার মধ্যেই জীবনের চরমতম সার্থকতা যে দর্শন খুঁজে পায় সে দর্শনই চার্বাক দর্শন।

ব্যাকরণ মানাতে গেলে দুটো মতকেই বাতিল করতে হয়। ‘চারু+বাক্’ থেকে ‘চারুবাক্’ অথবা ‘চার্বাক’ বা ‘চার্বাক’, কোন অবস্থাতেই ‘চার্বাক’ নয়। অথচ প্রাচীন প্রতিটি লেখাতেই আমরা দেখতে পাই ‘চার্বাক’-এর ‘ক’-এ হসন্ত বাদ দেওয়া হয়েছে।

আবার ‘চর্বণ করে যে’ সে চার্বাক’ নয় চার্বক’, অর্থাৎ ‘ব’-এ আ-কার হবে না।

পালি সাহিত্য বিষয়ে সুপণ্ডিত রিস ডেভিডস (Rhys Davids)-এর ধারণায়—মহাভারতের এক কুচরিত্র রাক্ষস চার্বাক-এর নাম থেকেই পরবর্তী সময়ে ভাববাদীরা বস্তুবাদী দর্শনটির নাম রাখেন চার্বাক দর্শন। মহাভারতে আছে—চার্বাক ছিল দুরাত্মা দুর্যোধনের বন্ধু আর এক দুরাত্মা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-বীজয়ী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশধারী চার্বাক জ্ঞাতিঘাতী হিসেবে ধিক্কার জানিয়ে আত্মঘাতী হতে প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ তাঁদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় চার্বাক- এর আসল পরিচয় জেনে ফেলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করেন।

প্রাচীন ভাববাদীরা বস্তুবাদী দর্শনটির প্রতি সাধারণ মানুষের অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার সৃষ্টির জন্যই এমন এক ঘৃণ্য রাক্ষস চরিত্রের নামে দর্শনটির নাম রেখেছিলেন।

সে যুগের কিছু ভাববাদী চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনকে দেবগুরু বৃহস্পতি প্রণীত বলে উল্লেখ করেছেন। পুরাণে আছে—অসুরদের পরাক্রমে বিধ্বস্ত দেবকুলকে রক্ষা করতে এক কৌশল অবলম্বন করলেন বৃহস্পতি। অসুরদের ধ্বংসের জন্য, অধঃপাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ভ্রান্ত দর্শন রচনা করলেন, তারপর অসুরের ছদ্মবেশে অসুরদের মধ্যে বস্তুবাদী দর্শনটি প্রচার করলেন। ফলে নীতিভ্রষ্ট, ভ্রান্ত অসুররা দেবতাদের কাছে পরাজিত হলো।

এখানেও দেখতে পাই—বস্তুবাদী দর্শনই অসুরদের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল, প্রচারের মধ্য দিয়ে বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি আতঙ্ক এবং বিদ্বেষ সৃষ্টির স্পষ্ট চেষ্টা।

শঙ্করাচার্য প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকেরা বস্তুবাদী দর্শনটিকে ‘লোকায়ত’ নামে অবহিত করার কারণ হিসেবে জানিয়েছেন—দর্শনটি ইতর লোকের দর্শন, তাই ‘লোকায়ত’ দর্শন।

এখানে ভারবাদী দার্শনিকদের লোকায়ত দর্শনের প্রতি অশ্রদ্ধা স্পষ্ট।

অনেক পাঠক-পাঠিকার মনেই এ-চিন্তা নিশ্চয়ই উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে, চার্বাক বা লোকায়ত দৰ্শনে কি এমন কথা বলা হয়েছে, যা অবহেলায় পাশে সরিয়ে দেওয়ার সাধ্য সে যুগের রথী-মহারথী দার্শনিকদের ছিল না, তার ফলে ভাববাদী রথী- মহারথীরা বস্তুবাদী দর্শনটিকে লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ আক্রমণ হেনেছেন এবং সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষদের দর্শনটি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে নানাভাবে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।

সাধারণ মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে ‘রামায়ণ’, ‘মহাভারত’-এর মতো মহাকাব্যগুলোতেই ঢুকে পড়েছে অনেক কাহিনী, অনেক নীতিকথা। রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডের দিকে তাকান। রামচন্দ্র তখন চিত্রকূটে। ভরত এলেন। রামচন্দ্র ভরতকে রাজ্য-পরিচালন বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন :

ক্বচিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।

অনর্থকুশলা হোতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥

অর্থাৎ “আশা কর তুমি লোকায়তিক (যুক্তিবাদী) ব্রাহ্মণদের সেবা করছ না। ওরা অনর্থ ঘটাতে খুবই পটু।”

মহাভারতের শান্তিপর্ব। এক ধনী বণিক রথে যাওয়ার সময় এক ব্রাহ্মণকে ধাক্কা মারে। ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ অপমানের জ্বালা ভুলতে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করে। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের আত্মহত্যার মধ্যে সর্বনাশের সংকেত দেখতে পেয়ে শিয়াল সেজে হাজির হলেন। ব্রাহ্মণকে পশুজীবনের বহু কষ্টের কথা বলে মানবজীবনের জয়গান গাইলেন। জানালেন, অনেক জন্মের পুণ্যের ফল সঞ্চয় করে এই মানবজন্ম পাওয়া। এমন মহার্ঘতম মানবজীবন, বিশেষত শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মলাভের পরেও কেউ কি পারে সে-জীবন ধ্বংস করতে? অভিমানে আত্মহত্যা করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। শিয়াল, সে নিজেও আগের জন্মে ব্রাহ্মণ হয়েই জন্মেছিল। কিন্তু সে-জন্মে চূড়ান্ত মূর্খের মতো এক মহাপাতকের কাজ করেছিল বলেই আজ এই শিয়াল জন্ম।

চূড়ান্ত মূর্খের মত মহাপাতকের কাজটা কী? এ-বারই বেরিয়ে এলো নীতিকথা—

অহমাংস পণ্ডিতকো হৈতুকো দেবনিন্দকঃ।

আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যম্ অনুরক্তো নিরার্থিকাম।।

হেতুবাদান প্রবদিতা বক্তা সুংসৎসু হেতুম।

আক্রোষ্টা চ অভিবক্তা চ ব্রাহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্ ॥

নাস্তিকঃ সর্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পণ্ডিতমানিকঃ।

ভাস্য ইয়ং ফলনিবৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ।। (শান্তিপর্ব ১৮০/৪৭-৪৯)

অর্থাৎ, আমি ছিলাম এক বেদ-সমালোচক যুক্তিবাদী পণ্ডিত। নিরর্থক তর্কবিদ্যায় ছিলাম অনুরক্ত। বিচারসভায় ছিলাম যুক্তিবাদের প্রবক্তা। যুক্তিবলে দ্বিজদের ব্রহ্মবিদ্যার বিরুদ্ধে আক্রোশ মেটাতাম। ছিলাম জিজ্ঞাসু মনের নাস্তিক, অর্থাৎ কি না পণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ। হে ব্রাহ্মণ, তারই ফলস্বরূপ আমার এই শিয়ালজন্ম।

ভারতবর্ষে অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী দর্শনের সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাই আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ‘উপনিষদ’ সাহিত্যে। চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন বা বস্তুবাদী যুক্তিবাদের সূচনা সঠিক কবে হয়েছিল বলা সম্ভব নয়। আনুমানিক অষ্টম শতকে রচিত বৌদ্ধ দার্শনিক কমলশীলের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘পঞ্জিকা’তে বস্তুবাদী চার্বাক দর্শনের উল্লেখ রয়েছে দেখতে পাই।

কমলশীলের গুরু শান্তরক্ষিত নিজের মতের সমর্থনে ‘তত্ত্বসংগ্রহ’ নামে একটি দর্শনগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচনায় দেখতে পাই বস্তুবাদী যুক্তিবাদী দর্শনকে তিনি ‘চার্বাক’ না বলে ‘লোকায়ত’ বলে বর্ণনা করেছিলেন।

শান্তরক্ষিত থেকে শঙ্করাচার্য পর্যন্ত বেশ কয়েকজন বিখ্যাত অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী দার্শনিকের রচনায় ‘লোকায়ত’ বা’চার্বাক’ নামের যুক্তিবাদী দর্শনটির উল্লেখ দেখতে পাই। সে-সময় ভারতীয় দর্শনের প্রথামত পরমত খণ্ডন করেই নিজের মত স্থাপন করা হতো। পরমত হিসেবেই এইসব ভাববাদী দার্শনিকেরা চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের বিভিন্ন মতের উল্লেখ করেছেন। আর সেই উল্লেখ থেকেই আমরা চার্বাক দর্শন বিষয়ে কিছু তথ্য জানতে পারি। চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন ছিল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দর্শন যা ছড়া হিসেবে প্রচলিত ছিল মানুষের মুখে মুখে। অলিখিত এই ছড়াই লোকগাথার রূপ পেয়েছিল।

আত্মা অবিনশ্বর হলে তবেই মৃত্যুর পর আসে স্বর্গ বা নরক ভোগের প্রশ্ন, জন্মান্তর পূর্বজন্মের কর্মফল ইত্যাদির প্রশ্ন। আত্মা নশ্বর হলে এইসব প্রশ্নই অর্থহীন হয়ে যায়।

চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনে আত্মার বিষয়ে এমন কিছু যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল যেগুলো ইতরজন বা সাধারণের কাছেও গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল। যুক্তিবাদী এই দর্শনে আত্মা বা চৈতন্যকে দেহধর্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই বক্তব্যই ভাববাদী দার্শনিকদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বস্তুবাদী চার্বাক দর্শনের সঙ্গে ভাববাদী দর্শনের সুদীর্ঘ লড়াই চলেছিল শুধুমাত্র আত্মা ‘অমর’ কি ‘মরণশীল’— এই নিয়ে।

লোকায়ত দর্শন মতে–কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য প্রমাণের প্রয়োজন। একান্ত বিশ্বাস-নির্ভর অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অনুমান- নির্ভর, একান্ত বিশ্বাস-নির্ভর অমর আত্মা, ইহলোক, পরলোক ইত্যাদি ধারণাগুলো লোক ঠকানোর জন্য একদল ধূর্ত লোকের সৃষ্টি।

প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণই শ্রেষ্ঠ বলে চার্বাক দর্শন মনে করলেও তাঁরা প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানকেও মর্যাদা দিয়েছিলেন। অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রতিটি অনুমানের মূল শর্ত অবশ্যই হবে ‘পূর্ণ প্রত্যক্ষ’ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করে অনুমান। যেমন ধোঁয়া দেখলে আগুনের অনুমান, গর্ভ দেখে অতীত মৈথুনের অনুমান ইত্যাদি। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমান কখনই হতে পারে না।

ভাববাদীদের চোখে প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানের গুরুত্ব ছিল সামান্য অথবা অবান্তর। তাঁরা অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন, ‘ঋষি’ নামধারী ধর্মগুরুদের মুখের কথাকে, ধর্মগুরুদের অন্ধ-বিশ্বাসকে—যার ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল অধ্যাত্মবিদ্যা।

আজও যাঁরা বলেন, “বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম এবং অধ্যাত্মবাদের কোন দ্বন্দ্ব নেই, বরং অধ্যাত্মবিদ্যা এবং অধ্যাত্মতত্ত্বই ‘পরম বিজ্ঞান”, তাঁরা এটা ভুলে যান –প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান ছাড়া প্রকৃত বিজ্ঞানের প্রথম ধাপটিতে পা রাখাই সম্ভব নয়।

লোকায়ত দর্শন প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিল – চৈতন্য দেহেরই গুণ বা দেহেরই ধর্ম। দেহ ধ্বংস হওয়ার পর চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অস্তিত্ব অজ্ঞান ও ধূর্তদের কল্পনা মাত্ৰ।

লোকায়ত দর্শনের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্য যে যুক্তি রেখেছিলেন তা হলো—লোকায়ত দর্শনের মতে দেহের মূল উপাদান, জল, মাটি, আগুন, বায়ু ইত্যাদি ভূত-পদার্থ। এই প্রতিটি ভূত-পদার্থই জড় বা অচেতন পদার্থ। তাহলে এই অচেতন পদার্থে গড়া মানুষের মধ্যে চেতনা আসছে কোথা থেকে? আসছে নিশ্চয়ই এই সব অচেতন পদার্থের বাইরে থেকেই। অতএব স্বীকার করে নেওয়া উচিত—চৈতন্য বা আত্মা দেহের অতিরিক্ত একটা কিছু। আত্মা বিষয়ে অন্যান্য বহু অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক যে-সব তর্কের ঝড় তুলেছেন, তাঁদের অনেকের বক্তব্যেই শঙ্করাচার্যের এই যুক্তির সুর লক্ষ্য করা যায়। তাঁরাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন—জড় বা অচেতন পদার্থের গড়া দেহ তো সরল যুক্তিতে অচেতনই হবার কথা। তবে মানুষের চৈতন্য আসছে কোথা থেকে?

লোকায়ত দর্শন এই যুক্তির বিরুদ্ধে পালটা যুক্তিও হাজির করেছে—মদ তৈরির উপকরণগুলোতে আলাদা করে বা মিলিত অবস্থায় কোন মদশক্তি নেই। কিন্তু সেই উপকরণগুলোকেই এক ধরনের বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিলন ঘটানোর পর সম্পূর্ণ নতুন এক গুণ পাওয়া যাচ্ছে, যাকে বলছি মদ। আত্মা বা চৈতন্যও একই জাতীয় ঘটনা।

লোকায়তিকদের চৈতন্যের সঙ্গে মদশক্তির তুলনা নিয়ে কোন বিপক্ষ দার্শনিকই কূটতর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি। তবে, তাঁরা দৃষ্টান্ত হিসেবে এনেছেন মৃতদেহের তুলনা। চৈতন্য যদি দেহেরই লক্ষণ বা ধর্ম হয়, তবে মৃতদেহেও তো চৈতন্য থাকার কথা, থাকে না কেন? মৃতদেহও দেহ।

লোকায়ত দর্শনের আত্মা বা চৈতন্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে ভাববাদীদের এটাই সবচেয়ে জোরালতম যুক্তি।

চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন এর বিপক্ষে জোরাল কোন যুক্তি হাজির করতে পারেনি। প্রাচীনকালের পটভূমিতে শারীরবিদ্যার অনগ্রসরতার যুগে এই ধরনের যুক্তির কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না। আজ বিজ্ঞানের তথা শারীর-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক কিছু জেনেছি, পরবর্তীকালে নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছুই জানব। যেটুকু জেনেছি, তারই ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি দেহ ও মৃতদেহের ধর্ম সমান নয়। চিন্তা, চেতনা বা চৈতন্য মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের ক্রিয়া।

মৃতদেহের ক্ষেত্রে মৃতদেহেরই অংশ মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষেরও যেহেতু মৃত্যু ঘটে, তাই স্নায়ুকোষের ক্রিয়াও ঘটে না, ফলে মৃতদেহের ক্ষেত্রে চৈতন্য বা চিন্তা থাকে অনুপস্থিত।

লোকায়ত দর্শনে আত্মা, পরলোক এবং পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে এমন অনেক কথা বলা হয়েছে যেগুলোর তীক্ষ্ণতা এ যুগের যুক্তিবাদীদেরও ঈর্ষা জাগাবার মত। দু-একটা উদাহরণ তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। যদিও নিশ্চিতভাবে জানি আমরা অক্ষম বাংলা তর্জমায় মূল শ্লোকগুলোর রস অনেকটাই শুকিয়ে যাবে।

উদাহরণ ১ : ব্রাহ্মণ জীবিকা হেতু করেছেন শ্রাদ্ধাদি বিহিত।

এ-ছাড়া কিছুই নয় জেনো গো নিশ্চিত।

উদাহরণ ২ : যদি, শ্রাদ্ধকর্মে হয় মৃতের তৃপ্তির কারণ।

তবে, নেভা প্রদীপে দিলে তেল উচিত জ্বলন।

উদাহরণ ৩ : পৃথিবী ছেড়ে যে পঞ্চভূতে

তার পাথেয় দিতে পিণ্ডদান বৃথা।

যেমন, ঘর ছেড়ে যে গ্রামান্তরে

তার পাথেয় (খাদ্যবস্তু) ঘরে দেওয়া বৃথা।

উদাহরণ ৪ : চৈতন্যরূপ আত্মার পাকযন্ত্র কোথা?

তবে তো পিণ্ডদান নেহাতই বৃথা।।

উদাহরণ ৫ : যদি, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে

বলি দিলে পশু যায় স্বর্গে।

তবে, পিতাকে পাঠাতে স্বর্গে

ধরে-বেঁধে বলি দাও যজ্ঞে।।

উদাহরণ ৬ : ভণ্ডরা পশুর মাংস খেতে চান।

তাই তাঁরা দিয়েছেন বলির বিধান ॥

বুদ্ধের যুগের পর চার্বাক দর্শনের বিকাশের কোনও খবর আমরা পাইনি। বরং আমরা দেখতে পেলাম, যে শোষিত সাধারণ মানুষদের উপকারের জন্য চার্বাক দর্শন আত্মাবাদ ও ঈশ্বরবাদকে শাণিত যুক্তিতে খণ্ডন করেছিল, সেই শোষিত সাধারণ মানুষই একসময় চার্বাক দর্শনকে এক নীতিহীন দর্শন বলে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। এমন কি ‘চার্বাক’ শব্দটিকে লোকে গালাগাল বলেও ভাবতে শুরু করেছিল। অনুমান করতে একটুও অসুবিধে হয় না, চার্বাক বিরোধীদের সুচতুর মগজ ধোলাইয়ের ফলেই সাধারণ মানুষ ভুল করেছিল।

সময় এগিয়েছে। সমাজ ব্যবস্থায় জটিলতা বেড়েছে। কিন্তু আজও শোষিত মানুষদের তাদের হিতার্থের দর্শন থেকে দূরে সরিয়ে রেখে শোষণ ব্যবস্থার পথ মসৃণ রাখতে মগজ ধোলাই একইভাবে চলছে; বহুরূপে এবং ব্যাপকতরভাবেই চলছে। হাজির হচ্ছে শোষণের নানা নতুন নতুন কৌশল, ও গরিব মানুষগুলোর মগজ ধোলাইয়ের নানা প্যাঁচ-পয়জার। তারই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঈশ্বরবাদী যুক্তিবাদী, আত্মাবাদী যুক্তিবাদী, ঈশ্বরবাদ ও আত্মাবাদে বিশ্বাসী যুক্তিবাদী, ঈশ্বর ও আত্মার অনস্তিত্ব বিষয়ে মুখ না খোলা, মুখর না হওয়া যুক্তিবাদী। এইসব বুদ্ধিবাদী-যুক্তিবাদীরা চান—ঈশ্বরবাদ থাক, অধ্যাত্মবাদ থাক এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তির কথা-টথাও থাক। এমনতর বুদ্ধিবাদী-যুক্তিবাদীদের দুটি ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি। এক : গদি দখলই একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করা, দুর্নীতির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা রাজনৈতিক দলগুলোর শাখা হিসেবে তৈরি বা সরকারি অর্থ-সাহায্য নির্ভর বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থাগুলো। দুই : রাষ্ট্রশক্তির সিংহাসনের চারটি পায়ার একটি পায়া যে প্রচারমাধ্যম তার অকৃপণ সাহায্য বা স্পনসরশিপ পেতে উদগ্রীব প্রতিভা। এইসব বুদ্ধিবাদীদের যুক্তিবাদ স্পষ্টতই ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদকে সুরক্ষিত করার এক ‘বাদ’ বা ‘দর্শন’।