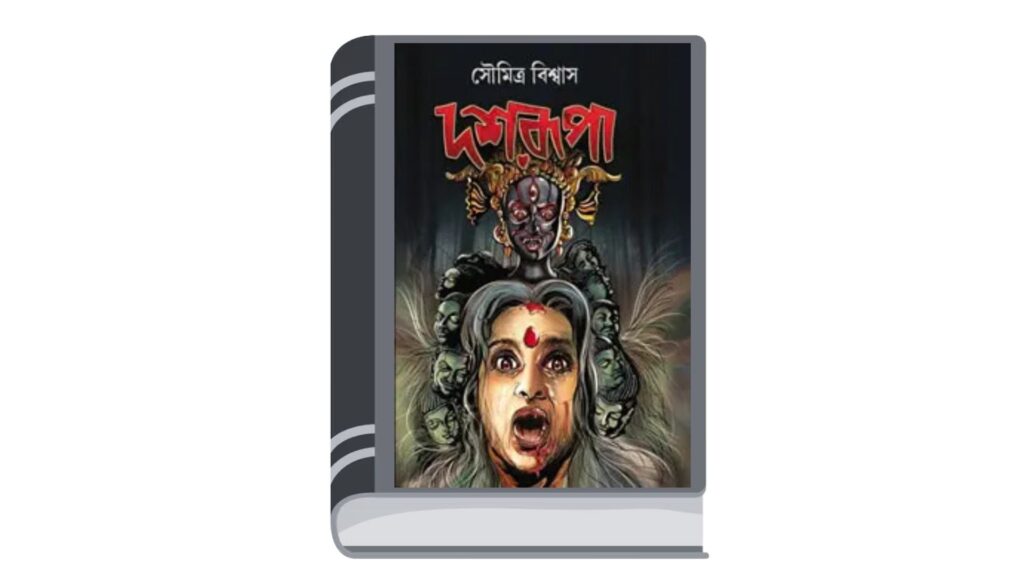

শুদ্ধচিত্ত – সৌমিত্র বিশ্বাস

শুদ্ধচিত্ত

‘তখন আমি ঘুষ খেতাম না’ সিগারেটে টান দিয়ে অন্যমনস্কভাবে অসিতদা তাকালেন আমাদের দিকে।

আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে ভাস্কর বলল, ‘তার মানে এখন খান?’

নির্বিকার গলায় অসিতদা বললেন, ‘খাই। তবে মন থেকে খাই না। না খেয়ে উপায় নেই, তাই খাই।’

সবে মাস ছয়েক হল আমি আর ভাস্কর একই সঙ্গে পরীক্ষা পাশ করে সরকারি দপ্তরে যোগ দিয়েছি। এখনও প্রোবেশনে, ফলে দায়দায়িত্ব নেই। প্রোটোকলও অতশত জানি না। সিনিয়র অফিসারদের স্যার না বলে দিব্যি দাদা বলে ডাকি, তাদের ঘরে বসে আড্ডা দিই।

সেই সময়ে একদিন কানাঘুসো শুনলাম যে নাকি খুব শীগগিরই অর্ডার বেরোবে। আর, আমার পোস্টিং হতে চলেছে পুরুলিয়া। শুনেই তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। যে করেই হোক কাটাতে হবে তো ওটা। কিন্তু কাকে বলব? যাঁরা করতে পারেন, সেরকম কাউকেই তো চিনি না। সেইসময়ে একজন বুদ্ধি দিলেন, ‘অসিতদা’কে ধরো। ওপর মহলে প্রচুর চেনাশুনো, পারলে উনিই পারবেন।’

অসিতদা ছিলেন অ্যাডিশনাল সুপারিনটেন্ডেন্ট। ফলে আমাদের সব অফিসারদের চেয়ে বেশ কিছুটা উঁচুতে। আর কথাও বলতেন খুব কম। ফলে একটা দূরত্ব থেকেই গিয়েছিল। কিন্তু যখন মুখ খোলেন, যদি মুডে থাকেন, অভিজ্ঞতার ঝুলি উপুড় করে দেন। এত হরেক রকমের অভিজ্ঞতা আর এমনভাবে বলেন যে শুনতে শুনতে নাকি বোঝাই যায় না সত্য আর কল্পনা কখন জায়গা বদল করছে।

দুপুরের দিকে ওনার ঘরে উঁকি মেরে দেখলাম যে একাই বসে রয়েছেন। টুক করে দুজনে ঢুকে পড়লাম। আমার আর্জি শুনে উনি এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন এর চেয়ে উদ্ভট কথা আর শোনেননি।

তারপর খুব গম্ভীর গলায় বললেন, ‘পুরুলিয়া যাবে না?’

আমি কাঁচুমাচু মুখে বললাম, ‘আসলে বাবা-মায়ের বয়স হয়েছে তো, আমি ছাড়া, মানে—‘

অসিতদা খুকখুক করে হাসলেন, ‘পোস্টিং-এর সময় হলেই দেখি সকলের বাবা-মায়ের বয়স বেড়ে যায়। যেন, পরীক্ষায় বসার সময়ে, ইন্টারভিউয়ের সময়ে, ট্রেনিং-এর সময়ে তাঁরা অনন্ত যৌবনের অধিকারী ছিলেন। আর সেই ভরসাতেই তোমরা ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে বলেছিলে যে পশ্চিমবঙ্গের যেখানে দেবে চলে যাবে!’

‘বিশ্বাস করুন, আমার বাড়িতে আমি ছাড়া—‘

‘সকলেরই বাড়িতে দেখি সে ছাড়া আর কেউ নেই,’ আমাকে থামিয়ে দিয়ে উনি আবার হাসলেন, ‘তোমাকে আমি অবিশ্বাস করছি না। তোমার বয়েসী ছেলে যাঁদের, তাঁদের যে বয়স হয়েছে কোন মূর্খ অস্বীকার করবে? কিন্তু ঘুরে এলে পারতে! অভিজ্ঞতা বাড়ত।’

আমি মোটেই এখন অভিজ্ঞতা বাড়াতে আগ্রহী নই। কিন্তু সেটা তো আর মুখের ওপরে বলা যায় না। তাই কাঁচুমাচু মুখে তাকিয়ে রইলাম।

অসিতদা কিছুক্ষণ আমাকে দেখলেন, তারপর সিগারেটে সুখটান দিয়ে বললেন, ‘আমি সেক্রেটারি সাহেবকে অনুরোধ করে দেখতে পারি। কদ্দুর কী হবে জানি না। তবে আমার পরামর্শ হল, সুযোগটা ছেড়ো না। এটা সৌভাগ্য হে! ওরকম সুন্দর জেলা আর পাবে না।’

আমার ততক্ষণে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে। উনি সেক্রেটারিকে অনুরোধ করলেই কাজ হবে। আর চিন্তার কিছু নেই। তাও মুখটা কাঁচুমাচু করে রাখলাম।

ইতিমধ্যে ভাস্কর জিজ্ঞেস করল, ‘সৌভাগ্য বলছেন কেন?’

‘আরে আমার ছোটোবেলার একটা বিরাট সময় কেটেছে পুরুলিয়ায়, বাবা রেলে চাকরি করতেন তো। সেই সুবাদে ওখানে অনেকদিন কাটিয়েছি। তারপরে একসময়ে ওখান থেকে আমরা চলে আসি। আর যাওয়া হয়নি। তারপরে চাকরিতে যোগ দেবার পরে পাকেচক্রে দ্বিতীয় পোস্টিং-টাই হল পুরুলিয়া। তবে আমি কাটানোর চেষ্টা করিনি। উল্টে আহ্লাদে আটখানা হয়ে চলে গেলাম।’

এইখান থেকে উনি চলে গেলেন চাকরি জীবনের টুকটাক অভিজ্ঞতায়। সেই করতে করতেই হঠাৎ কথার পিঠে কথা এসে টাকা খাওয়ার প্রসঙ্গ চলে এল।

‘বুঝতে পারলাম না’ ভাস্কর বলল, ‘মন থেকে খাই না, উপায় নেই বলে খাই, আবার কী কথা? আপনাকে তো কেউ বাধ্য করছে না ঘুষ খেতে।’

‘অনেক কথা রে ভাই’ সিগারেটে আবার টান দিলেন অসিতদা, ‘সে এক মারাত্মক অভিজ্ঞতা।’

‘কীরকম?’ আমি খুবই সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করলাম।

‘শুনবে?’ অসিতদা আমাদের মুখের দিকে একবার করে তাকিয়ে নিলেন, ‘বিশ্বাস করতে পারবে কী না জানি না। আমার নিজেরই বিশ্বাস হয় না এরকম কিছু ঘটেছিল বলে। কিন্তু তারপরেই মনে হয় এই যে আমি ঘুষ খাচ্ছি, ওই ঘটনাটা না ঘটলে তো খেতে হত না। তার মানে সত্যিই ঘটেছিল।’

‘উফফফ, আপনি ঘটনাটা বলুন না’ ভাস্কর একটু অধৈর্য হয়েই বলল।

‘পুরুলিয়ায়, বুঝলে, তখন দাপিয়ে কাজ করছি। চোখে তখন অনেক স্বপ্ন হে। বউ ছেলে বাবা-মা সব কলকাতায়। মাসে হয়তো একবার বাড়ি যাই। বাকি সময়ে গোটা জেলা চষে ফেলছি। আমার নাম শুনলেই তখন গোটা জেলা কাঁপে।

তো সেই সময়ে একদিন কলকাতা থেকে এক বন্ধু, সঞ্জয়, ফোন করল। রঘুনাথপুরের কাছে আনাড়া বলে একটা জায়গা আছে। তার একদম শেষে কলাবনি বলে একটা গ্রামে নাকি রিসর্ট খুলবে। সেই ব্যাপারেই আমার সাহায্য চায়।

সন্দেহ ছিল যে রিসর্টটা আদৌ চলবে কিনা। কিন্তু সঞ্জয় দেখলাম কনফিডেন্ট, চলবেই। ওদিকে একটা পাহাড় আছে— টিলাবনী। সেখান থেকে দ্বারকেশ্বর নদী বেরিয়েছে। কাজেই ওরকম একটা জায়গায় রিসর্ট চলবে না তো আর কোথায় চলবে? ওখানে একটা পুরোনো ভাঙাচোরা জমিদারবাড়ির খবর পেয়েছে। সেই প্রপার্টি গোটাটাই কিনে রিসর্ট করতে চায়।

পুরোনো জমিদারবাড়ি শুনে একটু খটকা লাগল। বাবার চাকরির সুবাদে বেশির ভাগটাই কোটশীলায় কাটলেও শেষ একটা বছর কেটেছিল আনাড়ায়। সেখানে জমিদারবাড়ি বলতে তো একটাই ছিল।

ইতস্তত করে সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, ‘তুই কি বাগলদের বাড়ির কথা বলছিস?’

‘এই তো চিনিস তাহলে। ওটার কথাই বলছি। একটু খবর নিয়ে আসতে পারবি?’

‘খবর মানে? কী ধরনের খবর?’ আমি জানতে চাইলাম।

সঞ্জয় বলল, ‘আমি যা শুনেছি যে শরিকরা নাকি কেউ নেই। সবাই মরে হেজে গেছে।’

‘যাঃ তা আবার হয় নাকি। অত বড় জমজমাট বাড়ি, আমরা যখন আনাড়া থেকে চলে আসি, তখন আমার দশ বছর বয়েস। তারপর থেকে মাত্র তিরিশ বছর কাটতে না কাটতে একেবারে ধ্বংসস্তূপ?’ আমি খুবই অবাক হলাম, ‘কী ভুলভাল বকছিস?’

‘সেইজন্যেই তো বলছি গুরু। যা শুনছি যে বাগলদের বংশ নাকি প্রায় শেষ। কেবল একটা আধপাগলা নাকি ওই ধংসস্তূপ আগলে বসে আছে। জাস্ট সত্যি মিথ্যেটা দেখে নেওয়া। মানে ওই একটা লোকের সঙ্গেই ডীল করলে হবে নাকি গোটাটাই ভাঁওতা, তলে তলে সকলেই ঘাপটি মেরে আছে? আমার পক্ষে কলকাতা থেকে অদ্দুর যাওয়ার চাইতে, মানে তুই তো পুরুলিয়াতেই আছিস!’

তখনই ঠিক করে ফেললাম যে, যাব। আমাদের ছোটবেলায় বাগলরা ছিলেন আনাড়ার জমিদার। জমিদারি প্রথা উবে গেলেও ঠাটবাট বজায় ছিল। তাদের প্রকাণ্ড বাড়ি, বিরাট বাগান, বিঘেখানেক পুকুর, কেতাদুরস্ত আচারব্যবহার আর নিত্যদিন লেগে থাকা পুজোপালাপার্বনের কথা এখনও মনে আছে। তবে ঠাটবাট আর বনেদী মেজাজ থাকলেও অহংকার ছিল না। সেইজন্যেই ওই বাড়ির এক ছেলে কার্তিকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হতে আটকায়নি।

কিন্তু বাড়িটার সত্যিই সেরকম অবস্থা নাকি? আর ওই যে আধপাগলা লোকের কথা বলছে, আমার মনের গভীর থেকে কেউ যেন বলতে থাকল ও আর কেউ নয়, আমার ছোটবেলার বন্ধু কার্তিক। খুব শিগগিরই যেতে হবে ওখানে। দেখি এত বছর পরে ও আমাকে চিনতে পারে কিনা। কিন্তু যাব ভাবলেই তো আর যাওয়া হয় না। নানা কাজে আটকে গিয়ে মাথা থেকে সবটাই বেরিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন শনিবারে সঞ্জয়ের মেসেজ ভেসে উঠল— ‘গিয়েছিলি?’

উত্তর দিতে গেলে স্বীকার করতে হয় যে যাইনি। আর সেটা লিখলে যে ধরণের ভাষা ধেয়ে আসবে তা হজম করা কষ্টকর। তাই কোনও উত্তর দিলাম না। বরং তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠালাম আমার ড্রাইভার সহদেবকে। আজই জায়গাটা দেখে এসে ওকে রাত্তিরের মধ্যেই যা জানানোর জানিয়ে দেব। কিন্তু টুকটাক কাজ সেরে বেরোতে বেরোতে সেই দুপুর পেরিয়ে গেল। সে যাক। পুরুলিয়া টাউন থেকে তো খুব দূরে নয়।

দিব্যি কানে হেডফোন গুঁজে মোবাইলে গান শুনতে শুনতে চলছি। সামনে একটা লেভেল ক্রসিং পেরোতে হবে, তা দেখি গেট বন্ধ। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ঠিক নেই।’

অসিতদা অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রইলেন সামনে। হাতের সিগারেট পুড়ছে। বুঝতে পারছি যে উনি অনেকদূরে কোথায় পৌঁছে গিয়েছেন।

‘আমার বাঁ-পাশে লাল-হয়ে-থাকা পলাশের বন’ অসিতদা বলতে শুরু করলেন, ‘আর ডানপাশে বিস্তীর্ণ রুক্ষ মাঠের মাঝখানে এবড়ো খেবড়ো পাথর মাথায় নিয়ে একটা টিলা। তার মাথার বোঝা থেকে ছিটকে-আসা ছোট বড় নানা মাপের অসংখ্য পাথর ছড়িয়ে পড়েছিল মাঠ জুড়ে।

হঠাৎ নজরে পড়ল সেইরকমই একটা পাথরের ওপরে চুপ করে গালে হাত রেখে একটা মেয়ে বসে রয়েছে। অমাবস্যার রাতের মত ঘন কালো গায়ের রং-এর সঙ্গে মিশে রয়েছে খোলা এলোচুল। আদুর গায়ে কেবল একটা হলদের ওপরে কালো ছোপ ছোপ শাড়ি কোনও রকমে জড়ানো।’

‘বাবা, এত বছর পরেও ওর শাড়ির রংটা আপনার তো বেশ মনে আছে দেখছি’ ভাস্কর ফুট কাটল।

অসিতদা কিন্তু হাসলেন না। নিরুত্তাপ গলায় বললেন, ‘গোটাটা শোনো। তাহলেই বুঝতে পারবে কেন মনে আছে।’

‘ঠিক আছে শুনি’ আমি বললাম।

‘কালো দুই হাতে ধবধব করছে দুটো সাদা সাদা শাঁখা। পাশেই নানা রং-এর টুকরো কাপড় দিয়ে তৈরি একখানা ঝোলা। ইতিমধ্যে আরও ক’টা গাড়ি আটকে পড়েছে। মেয়েটা আমাদের গাড়ির দিকে একবার দেখল। আমি ওর চোখ দেখতে পাইনি। কাজেই কোনদিকে তাকিয়েছিল, আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু কেমন যেন মনে হল যে ও যেন আমাদের দিকেই দেখছে। তারপরেই মুখ নামিয়ে ঝোলা খুলে ধীরেসুস্থে কী সব বের করতে শুরু করল।

‘কাচ তুলে দেব স্যার?’ সহদেব জিজ্ঞেস করল, ‘নইলে ওই পাগলি কিন্তু এক্ষুণি জ্বালাতে আসবে।’

আমি মেয়েটাকে দেখছি দূর থেকে। মুখটা স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না। তবুও আমার কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছিল। ঠিক ভয় নয়, কিন্তু কেমন একটা গা শিরশিরে অনুভূতি। মনে হচ্ছিল মেয়েটাকে না দেখতে পেলেই ভালো হত।

কাজেই সহদেবের কথা শুনে বললাম, ‘হ্যাঁ তুলে দাও।’

কাচ তুলতে তুলতে সহদেব হাসছিল, ‘রেলগেট পড়ে গেল মানে ওর কাজ শুরু হল। মুখে একটা মুখোশ এঁটে, যত গাড়ি গেটে আটকাবে, জানলার সামনে এসে পয়সা চাইবে। হঠাৎ করে ওরকম দেখলে আপনার ভয় করবেই। মনে হবে দু পাঁচটাকা দিয়ে ওকে বিদেয় করি।’

কথাটা ঠিক। একবারই যেটুকু মেয়েটার দিকে চোখ পড়েছে তাতে মনে হয়েছে ওর চেহারায় এমন একটা কিছু রয়েছে যে দ্বিতীয়বার আর তাকানো যায় না। সেটা ঠিক সংকোচ নয়, বললাম না— কেমন একটা গা শিরশিরে অনুভূতি।

সেটা ছিল ডিসেম্বর মাস। শীতের দুপুর ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে বিকেলে গড়িয়ে যাচ্ছে। আকাশটা বেশ মেঘলা। বৃষ্টি হবে কিনা কে জানে? গেট পড়ে রয়েছে তো রয়েছেই। ট্রেনের কোনও দেখা নেই। সহদেব নেমে গেল নিচে। আমি একলা বসে একটা ফাইল ওল্টাচ্ছি।’

‘ফাইল পেলেন কোথায়?’ ভাস্কর জিজ্ঞেস করল।

‘আমি কোথাও বেরোলে গাড়িতে সবসময়েই কিছু না কিছু ফাইল রাখি। সময় পেলেই নেড়েচেড়ে দেখি। কাজ এগিয়ে থাকে।’

‘তারপর?’ আমি আবার গল্পটার সূত্র ধরিয়ে দিলাম।

‘হুঁ’ অসিতদা বললেন, ‘বসে বসে তো ফাইল ওল্টাচ্ছি। কতক্ষণ ওইভাবে কেটেছে জানি না। হঠাৎই টুক টুক টুক— জানলার কাচে টোকা। ফাইল থেকে চোখ তুলেই তো আঁতকে উঠেছি। জানলার কাচে ও কে? মুখখানা একদম নীল, আর পুরু ঠোঁটের ওপর দিয়ে লালচে ছোপ মাখা দাঁত বেরিয়ে রয়েছে। মাথায় একটা লাল রং-এর বিচিত্র জটা। কপালে আবার সাদা রং দিয়ে একখানা খুলি এঁকে রেখেছে।’

‘খুলি? খুলি মানে?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

অসিতদা খিঁচিয়ে উঠে বললেন, ‘তোমাদের এই এক দোষ। মন দিয়ে না শুনে পঞ্চাশটা প্রশ্ন করবে। খুলি বোঝো না? মড়ার মাথা! যাকে স্কাল বলে। সেই খুলি এঁকে রেখেছে কপালে আর সেইসঙ্গে গলায় একখানা প্লাসটিক না কীসের সাপ জড়ানো। মানে যত বীভৎসভাবে সাজা যায় আর কী!

আবার জানলায় টোকা পড়ল। মেয়েটা কী বলতে চাইছে? এই তো পাথরে চুপচাপ বসেছিল, এর মধ্যে মুখে রং মেখে সাজল কখন?

নিজের সাহস নিয়ে যথেষ্ট গর্ব আছে আমার, কিন্তু সত্যি বলছি তোমাদের, আচমকা ওই মূর্তি দেখে সারা শরীর শিরশির করে উঠল। নেহাৎ কাচ তোলা রয়েছে নইলে সে কী করত কে জানে। আর চোখে এমন একটা সম্মোহনকারী দৃষ্টি যে ওর দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই।

কতক্ষণ এইভাবে কেটেছে কে জানে, হঠাৎ দূর থেকে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকল সামনে। আবার জানলায় টোকা দিল সে। ইশারায় কাচ নামাতে বলছে। আমার কেমন একটা ইচ্ছে শুরু হল যে কাচটা খুলে দিই। কথা বলি ওর সঙ্গে। কিন্তু কাচ তো বোতাম টিপে সহদেব আটকে দিয়েছে, খুলি আমার সাধ্য নেই। সে আবার ইশারায় দরজা খুলতে বলল। এমনভাবে বলছিল যেন ওর আর আমার মাঝখানের এইটুকু বাধা সরানোটাই পৃথিবীর সবচেয়ে জরুরী কাজ।

তীক্ষ্ণ শব্দটা এখন অনেক কাছে আর সেই সঙ্গে এবার চাকার শব্দ মিশেছে। চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পেলাম লম্বা মালগাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে। আর তখনই সহদেব চলে এল সামনে।

কাচ দিয়ে দেখছি পাগলিকে দেখে সহদেব পকেট থেকে ব্যাগ বের করে পাঁচটা টাকা বাড়িয়ে দিল। কিন্তু পাগলি নিলো তো নাই, উল্টে একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে এমনভাবে ছিটকে পিছিয়ে গেল যেন ওই টাকার মত নোংরা জিনিস আর হয় না। তারপর আঙুল তুলে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে কিছু বলতে থাকল। আমি শুনতে পাচ্ছি না, কিন্তু দেখলাম সহদেব খুবই অবাক হয়ে একবার ওকে একবার আমাকে দেখছে।

তারপর নিজের দিকের দরজাটা খুলে গলা নামিয়ে বলল, ‘স্যার পাগলিটা আপনার সঙ্গে একবার কথা বলতে চাইছে।’

প্রাথমিক ভয় বা অস্বস্তি যেটাই হোক, সামলে নিয়েছি ততক্ষণে। লেভেল ক্রসিংএর গেট উঠে যাচ্ছে। যে দু তিনটে গাড়ি আরো দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। পাগলিকে পাত্তা না দিলেও চলত, কিন্তু ওই যে বললাম, আমি ভেতর থেকেই একটা তীব্র তাগিদ অনুভব করছিলাম ওর সঙ্গে কথা বলার জন্যে। কেন কে জানে? কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন ওর সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলতে না পারলে আমার জীবন বৃথা।

‘কাচটা নামিয়ে দাও তাহলে।’

তারপর গলায় অফিসারসুলভ গাম্ভীর্য এনে বললাম, ‘কী হয়েছে?’

পাগলি খলখল করে হেসে উঠল। তারপর ইশারায় নিচে নামতে বলল। আমি সম্মোহিতের মত নেমেও এলাম। বুঝতে পারছি সহদেব খুবই অবাক হয়ে পড়েছে আমার আচরণে। কিন্তু আমি ততক্ষণে পাগলির টানে আটকে গিয়েছি। সামনে দাঁড়িয়ে সে হুড়মুড় করে কী একটা মন্ত্র বলে গেল, একটা বর্ণও বুঝলাম না। তবে আগে তো অনেক কিছুর চর্চা করেছি, কাজেই ভাষাটা যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত বুঝতে অসুবিধে হল না। ফলে ওই পাগলির মুখে এরকম পরিশীলিত উচ্চারণে সংস্কৃত মন্ত্র শুনে খুবই অবাক লাগল।

সে ততক্ষণে সামনে হাত পেতেছে, ‘প্রণামী দে।’

‘দিচ্ছিলাম তো তোমাকে!’ পাশ থেকে সহদেব বলল, ‘পছন্দ হল না?’

পাগলি ওকে পাত্তা না দিয়ে আমাকে আবার বলল, ‘দে প্রণামী দে।’

সত্যি বলছি তোমাদের, আমার যে তখন কী হয়ে গিয়েছিল তার ঠিক নেই। প্রথমে দশটা টাকা বের করে দিলাম। তারপরেই মনে হল দশটা টাকা বড্ডই কম। কাজেই আরো পঞ্চাশ টাকা বের করলাম।’

ভাস্কর মিচকে হেসে বলল, ‘আপনি ওই পাগলিকে এক কথায় ষাট টাকা দিয়ে দিলেন? খুব সুন্দরী ছিল বোধ হয়!’

‘না রে ভাই, সুন্দরী আবার কী?’ অসিতদা অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন, ‘অবশ্য সুন্দর বলতে কী বোঝানো হচ্ছে সেটা একটা ফ্যাক্টর। পার্টি ফার্টিতে গেলে ওই মেয়েকে নিয়ে মোটেই যাব না, কিন্তু সারাজীবন যদি গাছতলায় বসে কাটিয়ে দিতে হয়, তাহলে ওকেই চাইব।’

‘কিন্তু আপনিই তো বললেন যে ওকে দেখে নাকি অস্বস্তি লাগছিল?’ আমি বললাম।

অসিতদা মাথা নাড়লেন, ‘গোড়ায় লাগছিল তো। কিন্তু তারপরে যে মুহূর্তে নিচে নেমেছি সেই মুহূর্ত থেকে আমি আর আমার মধ্যে নেই। আসলে কী জানো, ওর চেহারার মধ্যে একটা সাংঘাতিক আকর্ষণী ব্যাপার ছিল। এমন একটা আকর্ষণ যে নিজের ক্ষতি হচ্ছে জেনেও সেই টানে ভেসে যেতে ভালো লাগে।’

‘যাই হোক, তারপর?’ আমি বললাম।

‘হ্যাঁ’ অসিতদা আবার শুরু করলেন, ‘টাকা দিয়ে গাড়িতে উঠতে যাব, পাগলি ধমক দিয়ে বলল, ‘প্রণাম করলি না আমাকে?’

‘অ্যাই, বাড়াবাড়ি কোরো না। টাকা পেয়ে গিয়েছ, এবার যাও’ এইবারে সহদেব মুখ খুলল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, ‘তাড়াতাড়ি উঠুন স্যার।’

পাগলি আবার বলল, ‘প্রণাম না করে চলে যাচ্ছিস? তোর ভালো হবে না।’

সে আরো কীসব বলে যাচ্ছিল কিন্তু সহদেব তার আগেই কাচ তুলে দিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে। চাকা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বলল, ‘সাজটা দেখলেন স্যার? অসুস্থ মানুষ থাকলে তো হার্টফেল করবে!’

ঠিক কথা, কিন্তু আমার একটা অন্য জিনিস মনে হচ্ছিল। ও কি সত্যিই পাগলি? পাগলের চোখ কি ওরকম উজ্বল হয়? অত সুন্দর সংস্কৃত উচ্চারণ হয়? মেয়েটা কে? হাবেভাবে তো মনে হচ্ছিল সম্ভ্রান্ত ঘরের কেউ। হয়ত ওই ডিফর্মিটির জন্যেই বিয়ে থা হয়নি। কে জানে! সেই সময়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

অন্য গাড়িগুলো ততক্ষণে বেরিয়ে গিয়েছে। রাস্তা এখন একদম ফাঁকা। লেভেল ক্রসিং-এর সামনে এসে লাইনটা পেরোতে যাব হঠাৎই একটা বিচিত্র শব্দ করে আমাদের গাড়ি থেমে গেল। ঠিক মনে হল কেউ যেন ডুকরে কেঁদে উঠল। সত্যি বলছি গাড়ি থেকে ওরকম শব্দ বেরোতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। তারপরেই গাড়ি ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পেছনে সরতে শুরু করল। কোনওরকম তো ঠেকা দিয়ে সহদেব গাড়ি দাঁড় করাল। তারপর চাবি ঘুরিয়ে যতই চেষ্টা করে, স্টার্ট আর হয় না। বাধ্য হয়ে নিচে নেমে ও বনেট খুলে দেখতে থাকল কী হয়েছে। ভেতরের কলকব্জা নাড়াচাড়া করছে আর সেইসময়ে আমাদের সামনে লেভেল ক্রশিং-এর গেট নেমে আসতে থাকল।

‘উফফফ, আবার একটা ট্রেন?’ নিজের মনেই বললাম।

আর তার উত্তরে কানের কাছে কেউ যেন হিসহিস করে উঠল, ‘কোথায় যাচ্ছিস? আয় না আমার কাছে থাকবি!’

চমকে তাকিয়ে দেখি সেই পাগলি আবার এসে দাঁড়িয়েছে। তখনকার সাজের চেয়ে একটু যেন অন্যরকম লাগছে। আমি হাঁ-করে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। নীল রংটা আগের চেয়েও যেন জ্বলজ্বল করছে। মনে হচ্ছে বেশিক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ ঝলসে যাবে। চুলগুলোকেই বা এরকম উৎকট লাল রং করেছে কী করে কে জানে!

‘স্যার কোথাও তো কিছু চোখে পড়ছে না’ ইঞ্জিন দেখতে দেখতে সহদেব বলল, ‘তুমি আবার এসেছ? ওদিকে যাও, স্যারকে বিরক্ত কোরো না।’

শেষ কথাটা ছিল পাগলির উদ্দেশ্যে।

এটা শুনে সে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে সর্বাঙ্গ দুলিয়ে হাসতে শুরু করল। তারপর কেমন একটা ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল, ‘তুমি স্যার? স্যার হলে খুব ক্ষমতা হয়, না? আমার সঙ্গে থাকবে?’

এই শেষ কথাটাতে আমার গা শিরশির করে উঠল। ‘তোমায় বক্ষমাঝে রাখব ছেড়ে দেব না,’ বিকট স্বরে গেয়ে উঠে বুক চাপড়াতে থাকল, ‘তোমায় বক্ষমাঝে রাখব ছেড়ে দেব না।’

‘কোথায় যাচ্ছিস?’ গান থামিয়ে প্রশ্ন করল সে।

আমার নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। ওর দিকে সম্মোহিতের মত তাকিয়ে রয়েছি। জিভটা এমনই ভারি হয়েছে আর ঠোঁট এমনই আটকে গিয়েছে যে মুখ থেকে একটাও শব্দ বেরোলো না। পাগলি অনেক কথাই বলে যাচ্ছে, আমি স্তব্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছি।

এমনই অবস্থায় পড়েছি যে ট্রেন কখন বেরিয়ে গিয়েছে গেট কখন উঠেছে, গাড়ি চলতে শুরু করেছে কিছুই টের পাইনি। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছি। সম্বিত ফিরল সহদেবের কথায়—

‘স্যার একটা কথা বলি, কিছু মনে নিয়েন না। ওরকম হুটহাট করে নেমে পড়বেন না। ওই পাগলি ভালো না। ওর মধ্যে এমন শক্তি আছে যে চাইলে সর্বনাশ করে ছাড়তে পারে।’

আমার মনে পড়ল পাগলির কথা, ‘কেবল তো ঘুরেই মরছিস? তাও শখ মেটে না। সব ছাড়, আমার কাছে থেকে যা।’

শুনতে শুনতে যেমন গা শিরশির করছিল, সেইসঙ্গে এটাও মনে হচ্ছিল যে সত্যিই তো! রোজ সকাল থেকে যে অফিস আর এই যে গাধার খাটনি, কী লাভ? কেন করছি? কার জন্যে করছি? বউ ছেলে মা বাবা এরা কি সত্যিই কেউ কারো? এই যদি আমি আজ এখানে মরে পড়ে থাকি, ওদের কি কিছু আসবে যাবে?

তার চেয়ে এই অবারিত মাঠের মধ্যে পাথরের ওপরে ওই মেয়েটার পাশে চুপ করে বসে থাকায় অনেক শান্তি। সত্যি বলছি ওই মেয়েটাকে ছেড়ে আসতে তখন রীতিমত মন কেমন করছে।

সহদেবকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘মেয়েটাকে চেনো?’

‘চিনি মানে এই রাস্তায় যাবার সময়ে দেখেছি। কোথায় থাকে কে জানে! তবে আশপাশের লোকেরা ওকে ঘাঁটায় না। মানে, দেখবেন পাগল দেখলে লোকে বিরক্ত করে। একে কিন্তু কেউ বিরক্ত করে না। বরং এড়িয়ে চলে। মেয়েটা ভালো না স্যার। ওর পাল্লায় পড়লে নাকি সর্বনাশ করে ছাড়ে।’

‘তাই?’

‘হ্যাঁ স্যার’ সহদেব বলল, ‘আমার তো মনে হচ্ছে গাড়িটাকে ওই পাগলিই তুকতাক করে আটকে দিয়েছিল।’

‘তাই না?’ আমার তখন এমন অবস্থা যে ওর কথায় একটুও অবিশ্বাস হল না, ‘কী হয়েছিল গাড়িতে?’

‘বুঝতে পারলাম না স্যার। সবই তো ঠিক ছিল। দেখলেন তো স্টার্টও নিয়ে নিল দিব্যি’ সহদেব বলল। লেভেল ক্রসিং থেকে প্রায় আধঘন্টার মত লাগল। পুরো রাস্তাটাই ওই মেয়েটা আমার মাথার ভেতরে জেগে রইল। কিছুতেই ওকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। আর সেইসঙ্গে প্রবল ইচ্ছে শুরু হল মেয়েটাকে আরেকবার দেখার। খালি মনে হচ্ছে যে ফেরার সময়েও যদি ওর সঙ্গে দেখা হয় তো বেশ হয়। বড়রাস্তা থেকে ডান দিকে ঢুকে অনেকটা গিয়ে কলাবনী গ্রাম। একটা জায়গার পরে গাড়ি আর যাবে না। সহদেবকে গাড়িতে পাহারায় রেখে নেমে পড়লাম। আসলে মনে হচ্ছিল আমি যেন আমার পূর্বজন্মের জীবনকে ছুঁতে যাচ্ছি। এর মধ্যে দ্বিতীয় কারও উপস্থিতি একদমই বাঞ্ছনীয় নয়। তিরিশ বছরে অনেকটাই পাল্টে গিয়েছে জায়গাটা, অনেক নতুন নতুন ঘরবাড়ি হয়েছে। চিনতে না পেরে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘বাগলদের বাড়িটা কোনদিকে?’

সে বেশ অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, ‘সে তো ভেঙে পড়ে আছে। ওখানে তো কেউ থাকে না।’

‘জানি’ আমি বললাম, ‘কিন্তু দরকার আছে। কোনদিক দিয়ে যাব?’

সে হাত তুলে পথ দেখিয়ে দিল। কিন্তু তারপরেও বলল, ‘কাকা, সন্ধে হয়ে আসছে। জায়গাটা ভালো নয়।’

আমার মাথায় তখন গতজন্মের কাহিনীরা হাতছানি দিচ্ছে। সরু রাস্তা ধরে ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে একলাই এগিয়ে না গিয়ে আমার উপায় নেই।

কিন্তু আমার স্মৃতির প্রাসাদের সামনে এসে প্রথমেই মনে হল এটা কি সেই জমিদারবাড়ি নাকি কোনও আর্কিওলজিকাল সাইট? ভাঙা পাঁচিলের লাগোয়া একটাই ঘর শুধু বেঁচে আছে। আর তার চারপাশে শুধু ইঁটের ঢিবি, ভেঙে পড়া থাম আর জঙ্গল। ত্রিসীমানায় কেউ নেই।

হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছোটবেলার সঙ্গে মেলাতে চেষ্টা করলাম এবং বুঝলাম যে এখানে এসে খুব ভুল করেছি। আমার শৈশবের অমলতাকে নির্মমভাবে মেরে ফেলা ছাড়া এই আসাটায় কোনও লাভ হয়নি।

তখন বিকেল শেষ হয়ে আসছে। শীতের সন্ধে এমনিতেই ঝুপ করে নামে, কাজেই যে কোনও মুহূর্তে অন্ধকার নেমে আসবে। এই অবস্থায় সেই ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে আমার বুক ঢিবঢিব করে উঠল। এই প্রথম আমার মনে হল ভর সন্ধেবেলা এরকম একটা ভাঙা পরিত্যক্ত বাড়িতে একলা এসে ভুল করেছি। সঞ্জয় বলেছিল যে গোটা বংশ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তাদের অতৃপ্ত আত্মারা যদি এখন দল বেঁধে নেমে আসে আমার কিছু করার থাকবে না। সহদেবটাকে যে কেন আনলাম না। এই ধ্বংসস্তূপের প্রহরী সেই আধপাগলা কার্তিকই বা কই?

ঠিক তখনই ভাঙা পাঁচিলের একটা পাশে হঠাৎ যেন একটা আলোর রেখা। তারপরেই দেখলাম একটা আধবুড়ো লোক, মাথা থেকে কাঁচাপাকা জটা ঘাড়ে লতিয়ে নেমেছে, হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। ওই শীতেও তার গায়ে স্রেফ একটা চাদর জড়ানো— বেরিয়ে থাকা খোলা কাঁধ আর বাহু দেখে বুঝলাম।

আমার সামনে এসে খুব স্বাভাবিক স্বরে বলল, ‘অসিত না? আয়। ভালো আছিস?’

গলার স্বরেই বুঝলাম কার্তিক, আমাদের সেই কেতো। এ কী চেহারা করেছে? এত বুড়ো হয়ে গেল কী করে? এইটুকু মনে হবার পরেই আমার সারা গায়ে শিহরণ খেলে গেল। তিরিশ বছর পার হয়ে এসেও এই আলো-আঁধারিতে ও আমাকে চিনল কী করে? এমন সহজভাবে বলছে যেন আমার আসার কথাই ছিল।

একবার মনে হল নিশ্চয় সঞ্জয় ব্যাটা আগেভাগে জানিয়ে রেখেছে যে আমি আসব। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হল যে যদি জানিয়ে রেখেও থাকে, আজকেই যে আসব আর এই সময়ে আসব, সেটা জানবে কী করে? তাছাড়া জানিয়ে রাখলেও ও তো নিশ্চয় কেতোর কাছে আমার নাম বলেনি। বলেছে যে ওর চেনা কেউ আসবে। তাহলে ও আমাকে চিনতে পারল কী করে? বুকের কাছটা গুরগুর করে উঠল।

অথচ ওই একটা কথা বলার পরে কার্তিক আমার দিকে আর তাকাল না পর্যন্ত। মোমবাতি হাতে নিয়ে আগে আগে চলতে শুরু করল। যেন ও নিশ্চিত যে আমি ওকে অনুসরণ করবই।

সেই মুহূর্তে আমার নিজের ওপরে যদি সামান্য নিয়ন্ত্রণ থাকত, আমি ওর পেছনে পেছনে যেতাম না। কিন্তু এখন বুঝি যে অলক্ষ্য থেকে নিয়তি আমাকে টানছিল ভাঙা পাঁচিলের গায়ে কোনও রকমে সেঁটে থাকা নড়বড়ে ঘরটার দিকে। সেই টানকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা আমার ছিল না। স্বপ্নাদিষ্টের মত আমি কার্তিকের সঙ্গে ভেতরে ঢুকে গেলাম।

টিমটিমে আলোয় আমাদের নিজেদেরই ছায়া ঘরটাকে যেন আরও অন্ধকার করে দিচ্ছিল। তারই মধ্যে আমি দেখলাম একটা র্যাকে সার সার মদের বোতল সাজানো। মেঝেতে একটা পুরু আসন পাতা। তার সামনেও একটা ছিপি আঁটা মদের বোতল।

বুঝতে পারলাম লক্ষীছাড়া হবার জন্যে ভালো অভ্যেসটাই রপ্ত করেছে। যদিও মুখে কিছু বললাম না। কার্তিক ইশারায় বসতে বলল। কিন্তু সামনে ওই ঘাসের মাদুর ছাড়া আর কিছু নেই তো, কোথায় বসব? কাজেই মাদুরটার দিকে হাত বাড়ালাম আর সঙ্গে সঙ্গে কার্তিক কেমন একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে আমার সামনে প্রায় ঝাঁপিয়ে এসেই আসনটা কেড়ে নিল, ‘ওরে, এর ওপরে নয়। আপাতত মাটিতেই বোস। তারপরে দেখছি কী করা যায়।’

এতক্ষণ আমার মুখ থেকে একটাও শব্দ বেরোয়নি। এইবারে বললাম, ‘আমাকে তুই চিনতে পেরেছিস?’

‘না পারার কী আছে?’ কেমন ফ্যাসফেসে গলায় কার্তিক বলল, ‘কেন তুই আমাকে চিনতে পারিসনি?’

সত্যিই যে ওই চেহারা দেখে প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম এবং রাস্তায় দেখলে যে চিনতে পারতাম না, সেটা বললেই হত। কিন্তু কেমন যেন লজ্জা করছিল। তাই বললাম, ‘আসলে অনেক দিনের ব্যাপার তো। কিন্তু তোর চেহারাই বা এত খারাপ হয়ে গেল কেন? আর সব এরকম ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ল কী করে? কী হল হঠাৎ?’

‘আসলে, কী বলব, সে অনেক কথা’, একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কার্তিক বলল, ‘এই ঘরটাকে মনে আছে?’

আমি মাথা নাড়লাম— মনে নেই। সত্য বলতে কী এই ধ্বংসস্তূপ ভেদ করে সেই স্বপ্নের সৌধকে খুঁজে বের করার কোনও তাগিদই আমার ছিল না। আর থাকলেও বের করতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

‘মনে না থাকারই কথা’ ফ্যাসফেসে গলায় কার্তিক বলল, ‘সবই তো সেই রাক্ষুসী খেয়ে নিয়েছে। একা আমিই পড়ে আছি, বারবার তাকে ডাকি। অথচ সে দেখাই দিতে চায় না, ধরা দেওয়া তো দূরের কথা।’

ওর এসব হেঁয়ালি আমি কিছুই ধরতে পারলাম না। হঠাৎই যেন বোধ ফিরে এল ওর, ‘এটা চিনতে পারলি না? এটা আমাদের মন্দির ছিল। ওই যে ওইদিকটায় ঠাকুরের বেদী আর আসন ছিল। মনে নেই?’

সত্যিই মনে নেই। তাছাড়া ও যে কী বলতে চাইছে তো বুঝতে পারছি না। কে রাক্ষুসী? কীই এমন হয়েছিল যে গোটা বংশে আর বাতি দেবার কেউ নেই?

জিজ্ঞেস করলাম, ‘রাক্ষুসী মানে? কার কথা বলছিস?’

‘রাক্ষুসী কে?’ হো হো করে কেমন একটা অস্বাভাবিকভাবে হেসে উঠল কার্তিক। এই পোড়ো বাড়ির ভাঙা মন্দিরে বসে ওই হাসি শুনে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে আফসোস করার ভঙ্গিতে কার্তিক বলল, ‘জানিস, আমাকে না কেউ কিচ্ছু বলেনি। যদি বলত, যদি একবারও ওর আসল রূপ জানতে পারতাম তাহলে…’

কথা শেষ হল না, তার আগেই ও এমনভাবে চমকে উঠল যেন আমার পেছনে কাউকে দেখে খুব ভয় পেয়েছে। ওর রকম দেখে আমিও খুবই অবাক হয়ে পেছনে ফিরলাম কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেলাম না। মোমবাতির আলোর যতটুকু সীমা তার বাইরেটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না ঠিকই, কিন্তু তবুও কেমন মনে হল অন্ধকারের মধ্যে কেউ যেন এসে দাঁড়িয়েছে। সে কার্তিককে কথা বলতে বারণ করছে। তার উপস্থিতিটা এতটাই প্রকট যে থাকতে না পেরে ওকে বললাম, ‘কেউ এসেছে মনে হচ্ছে! দ্যাখ তো।’

কার্তিক আবার চমকে উঠে বলল, ‘না না কেউ না। কে আসবে এই অন্ধকারে? নেহাৎ আমার উপায় নেই তাই পড়ে আছি।’

কথা বলার ভঙ্গি থেকে পরিষ্কার যে ও কিছু একটা আড়াল করতে চাইছে। আমি একটু বিরক্তভাবেই বললাম, ‘আমার কিন্তু মনে হচ্ছে যে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আলোটা ধর একবার।’

বললেও ওর মোমবাতির জন্যে অপেক্ষা করিনি। তার আগেই মোবাইলের টর্চ জ্বেলে বাইরের অন্ধকারে ফেললাম। যা জমাট-বাঁধা অন্ধকার তাতে মোবাইলের আলোয় কিছুই বোঝা গেল না। তবু আন্দাজে বুঝলাম যে সত্যিই কেউ নেই।

ইতিমধ্যে কার্তিক কিছুটা বাধ্য হয়েই মোমবাতিটা তুলে ধরেছে। জনপ্রাণী চোখে পড়ল না। কিন্তু তাহলে ও আমার পেছনে কাকে দেখে ভয় পেল? এখনও কথা বলতে এত ভয় পাচ্ছে কেন? বলা যায় না, কেউ হয়তো সত্যি সত্যিই অন্ধকারে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওর মদ গাঁজার সঙ্গী। আমার গলা আর আলো ধরার কথা শুনেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে। নইলে আর কী হতে পারে?

যাই হোক, আমি আবার ঘরের দিকে ঘাড় ঘোরালাম আর মনে হল এই সামান্য সময়টুকুর মধ্যেই যেন ঘরের মধ্যে কিছু একটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। মানে, প্রথমবার ঢুকে আমি ঘরটাকে যেমন দেখেছিলাম, সেরকমটা আর নেই। কিছু একটা ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে। কী ঘটেছে সেটা বুঝতে পারছি না, কিন্তু ঘরটাকে যে অন্যরকম লাগছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তারপরেই দেওয়ালে চোখ পড়তে গা-টা শিরশির করে উঠল। লম্বা চাঁদমালার মত ওটা কী ঝুলছে ওভাবে? হলফ গেড়ে বলতে পারি যে আমি যখন ঘরে ঢুকেছিলাম তখন কোনও চাঁদমালা ওখানে ছিল না।

‘ওটা কী?’ আঙুল দিয়ে দেখালাম।

‘ওই একটা ইয়ে’ কার্তিকের গলা কাঁপছে কেন এত? এত ভয় পাচ্ছে কেন?

আমি নিজেই মোমবাতিটা তুলে চাঁদমালাটার দিকে এগিয়ে গেলাম। আলো পড়ার পরে বুঝলাম যে নিছকই একটা চাঁদমালা। তার ওপরে লাল লাল কীসের যেন দাগ। কিন্তু দেখে তো শোলার মনে হচ্ছে না। কীসের তৈরি? হাত দিয়ে দেখতে গেলাম কিন্তু তার আগেই কার্তিক ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে টেনে সরিয়ে নিল।

‘এই ঘরে যা দেখছিস, কোনও কিছুতে হাত দিবি না’ ওর গলাটা হিসহিসিয়ে উঠল, ‘চলে যা, ভালো চাস তো চলে যা। তোকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছে, আমার মত অবস্থা করে ছেড়ে দেবে। এখনও সময় আছে, চলে যা।’

এমনভাবে বলছিল যে আমার সারা শরীর ভয়ে শিরশির করে উঠল। কে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছে? ওর মত অবস্থা করে ছেড়ে দেবে মানে? ওর ঠিক কী হয়েছে? দেওয়ালে ওই মালাটা হঠাৎ কোত্থেকে এল? চাঁদমালা তো আর নিজে নিজে গজাতে পারে না। আর, ওইটুকু সময়ের মধ্যে কেউ এসে টাঙিয়ে দিয়ে যাবে সেটাও সম্ভব নয়। আর কেনই বা দেবে?

কার্তিক একটাও কথা না বলে কপালে হাত রেখে স্রেফ বসে রয়েছে। ওই টিমটিমে মোমবাতি, অন্ধকার ঘর আর কার্তিকের নীরবতা আমার অসহ্য লাগছিল।

তাই বললাম, ‘আর কোনও আলো টালো নেই? একটা মোমবাতিতে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।’

‘আরও আলো?’ কার্তিক যেন অনেক দূর থেকে বলল, ‘এখানে তো আর কিছু নেই। দাঁড়া দেখি ভেতরে আছে কী না।’

ও উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু কোথায় গেল? চারপাশে তো ধ্বংসস্তূপ আর জঙ্গল। এর মধ্যে কোথায় আলো খুঁজবে? ও নেই দেখে আমি সন্তর্পণে উঠে দেওয়ালের সামনে গিয়ে মালাটার গায়ে হাত দিলাম। কেমন একটা শক্ত আর খসখসে অনুভূতি আঙুলে। কীসের তৈরি? মাটি, নাকি স্টোন ডাস্ট। তখন দেখে বুঝিনি, কিন্তু এখন ছুঁয়ে বুঝলাম যে মালাটা অনেকটাই লম্বা আর প্রত্যেকটা গোল চাকতিতে একটা মুখের আদল। দুটো চোখ, নাক ঠোঁট সবই রয়েছে। খুব ইচ্ছে করছিল ওটা খুলে গলায় একবার পরি। কিন্তু সাহসে কুলোলো না।

পিছিয়ে এসে আসনটার সামনে দাঁড়ালাম। কী এমন জিনিস এটা যে ওইভাবে ছিনিয়ে নিতে হবে? মায়া লাগল কার্তিকের জন্যে। বাড়িঘর, পরিজন, বিষয় সম্পত্তি, শরীর সবই গিয়ে যাবতীয় মায়া এখন জড়ো হয়েছে ওই আসনের ওপরে। সাবধানে একটা পা রাখলাম ওর ওপরে। নরম একটা অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই হল না। তখন ওর ওপরে ধুপ করে বসে পড়লাম। মোমবাতিটা তুলে একটু সামনের দিকে রাখলাম। যাতে কার্তিক এলে বুঝতে পারি। ও দেখতে পাবার আগেই আসন থেকে নেমে পড়তে হবে।

কিছুক্ষণ বসে থাকতেই বুঝতে পারলাম যাবতীয় ভয়ভাবনা চিন্তা সরে গিয়ে মনটা একদম শান্ত, স্থির হয়ে যাচ্ছে। সবটাই কিন্তু হচ্ছে নিজে নিজে। আমি জীবনে কোনোদিন ধ্যান ফ্যান করা তো দূরের কথা, চেষ্টাও করিনি। অথচ, মনটা একদম একাগ্র হয়ে রয়েছে সেই মোমবাতির শিখার ওপরে। ভীষণ ভালো লাগছিল।

তারপরেই শিখার মধ্যে সেই লেভেল ক্রসিং-এর মেয়েটার মুখ। এটা কিন্তু কোনও কল্পনা নয়। প্রদীপের শিখা যখন জ্বলে, তখন দেখেছ মাঝখানটায় সামান্য কালো মত থাকে? ঠিক সেই জায়গাটায় মেয়েটার মুখ। আর অমনি বুকের মধ্যে একটা হু-হু অনুভূতি।

মনে হল ওকে আরেকবার দেখতে না পেলে আমি মরে যাব। আমার বাবা-মা বউ-ছেলে চুলোয় যাক, ওই মেয়েটার সঙ্গে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারলে আর কিছুই চাই না। ফেরার সময়ে ঠিক নেমে যাব, যাবই। কী হবে চাকরি করে? ওর আর আমার, দুটো তো পেট। দিব্যি চলে যাবে।

ছেলের মুখটা একবার মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এই এক বন্ধন। নিজের ওপরেই অসহ্য রাগ হতে থাকল। কী কুক্ষণে যে বিয়ে করেছিলাম! না করলে কত শান্তিতে থাকা যেত। ছেলেটা না জন্মালেও না হয় বউকে ছেড়ে বেরিয়ে আসা যেত। এত ঝামেলা আর নিতে পারি না। আচ্ছা এমন কোনো অলৌকিক কিছু ঘটতে পারে না, যাতে সাংসারিক বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে পারি?

তারপর যেটা মনে হল সেটা আরও ভয়ংকর। এখন যখন ছেলের মুখের দিকে তাকাই, বুকের ভেতরে কেঁপে ওঠে ওই কথাটা মনে হলে। অথচ তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই ভাবনাগুলো মাথায় আসছিল। মনে হচ্ছিল, এই যে বাগলদের এত বড় বংশ শেষ হয়ে গেল, কেতো ব্যাটা কত সুখে রয়েছে, এরকমটা আমার কেন হল না? দিব্যি নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটানো যেত। ওই মেয়েটার সঙ্গে নিশ্চিন্তে ওই পাহাড়ের নিচে পাথরের ফাঁকে ঘর বাঁধতে পারতাম! তখন এমন অবস্থা যে ইচ্ছে করছে সমস্ত ছুঁড়ে ফেলে দিই, বেরিয়ে যাই সব ছেড়ে। কতক্ষণে মেয়েটাকে দেখব ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছি।

আর সেইসময়েই ঘরের মধ্যে কেউ ঢুকল। আমি তার পায়ের স্পষ্ট শব্দ পেলাম। প্রথমেই মনে হল, এই রে কার্তিক নাকি? ওর আসনে আমাকে বসে থাকতে দেখলে আবার কী করবে কে জানে? ঝট করে সামনে তাকালাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। কেউই নেই অথচ স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে ঘরের মধ্যে আমি ছাড়াও আরেকজন কেউ আছে। দেখতে না পেলেও অনেক সময়েই কারও উপস্থিতি যেমন বোঝা যায়, সেরকম। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন যেন অতিমাত্রায় সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠেছে।

পেছনে যেখানে মদের বোতলগুলো রয়েছে সেখানে ওটা কে দাঁড়িয়ে? এ তো সেই লেভেল ক্রসিং-এর মেয়েটা, না? মুখে সেই নীল রং, মাথায় সেই চুড়ো-বাঁধা জটা, আর গলায় সেই কীসের একটা সাদা হার। মানে, লেভেল ক্রসিং-এ ঠিক যে অবস্থায় তাকে দেখেছিলাম, অবিকল সেই রূপ। আর ঘরে একটা মৃদু মধুর সুগন্ধ ভেসে রয়েছে এখন। আমার সারা দেহমন ক্রমশ অবশ আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। এরপরে আর কিছু মনে নেই।

‘কী হল? শরীর খারাপ লাগছে?’ যেন অনেক দূর থেকে কার্তিকের গলা ভেসে এল, ‘তোকে এইজন্যে আসনটায় বসতে বারণ করেছিলাম।’

সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখি ঘরে একাই বসে আছি। আর কেউ নেই। ও একটা হারিকেন নিয়ে এসেছে। কেবল হাওয়ায় সেই মৃদু মধুর সুগন্ধটা তখনও ভাসছে।

‘তুই কি কাউকে দেখেছিস?’ ওর গলা এখন এমনই কাঁপছে যে মনে হচ্ছে যেন হাঁফাচ্ছে।

আমার গা ছমছম করে উঠল। কার্তিক কার কথা বলছে? খুব অস্ফুটে বললাম, ‘হ্যাঁ। নীল রঙের এক…’

কথা শেষ করতে না দিয়ে কার্তিক টেনে তুলল আমাকে, ‘শীগগির বাইরে চল। ও এসেছে, ওকে এখন ঘর ছেড়ে দিতে হবে।’

সুগন্ধটা আরও গাঢ় হয়ে উঠল। চোখে দেখতে না পেলেও অনুভব করতে পারছি যে মেয়েটা আবার আবির্ভূত হয়েছে।

কীভাবে যে বড় রাস্তায় এসে পৌঁছেছি তার কোনও হুঁশ ছিল না। কার্তিক শুধু যে আমাকে ধরে ধরে নিয়ে এসেছিল তাইই নয়, আমার সঙ্গে গাড়িতে উঠেও পড়েছিল। আমি আচ্ছন্নের মত বসেছিলাম। চোখের পাতায় কেবল সেই মেয়েটার মুখ। আর কানে আসছিল কার্তিক বিড়বিড় করে কী মন্ত্র পড়ে চলেছে।

পুরুলিয়া-আসানসোল রোডে উঠে রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কার্তিক নামল আমাকে নিয়ে। ততক্ষণে অনেকটা ধাতস্থ হয়েছি। কড়া লিকারের চা পেটে পড়তেই আবার আমি ফিট।

লাজুকভাবে কার্তিককে বললাম, ‘আসলে মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়ে—‘

কার্তিক বলল, ‘ঘুরে যায়নি, খারাপ হয়ে গিয়েছিল, নইলে বারণ করা সত্ত্বেও তুই ওই আসনে বসলি কেন? ওই মালাটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে গলায় পরলি কেন?’

চমকে উঠলাম। মালাটা পরেছিলাম মানে? কখন পরলাম? এটা ঠিক যে ভীষণ ইচ্ছে করছিল ওটা পরতে। কিন্তু পরেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

‘কেন? কী হয়?’

‘ওই মালাটা কী জানিস?’ কার্তিক গম্ভীর মুখে বলল, ‘ওটা মহাশঙ্খ মালা, মানে নরকরোটি দিয়ে তৈরি। মা তারার বীজমন্ত্র মালায় জপ করতে গেলে একমাত্র ওই মালাতেই করা যায়।’

‘মা তারা?’ আমার সব তালগোল পাকিয়ে গেল।

বাইরে তখন কুয়াশা ঘন হয়ে নামছে। সেইদিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ গলায় কার্তিক বলল, ‘তারাপীঠ থেকে ফিরে খুব খেপেছিলাম তারা-মাকে নিয়ে। একগাদা তন্ত্রের বই কিনে এনে সেসব পড়ে পড়ে পুজো করতাম। রোজ ওই আসনে বসে হাজার আট মন্ত্র জপ করতাম। অনেক চেষ্টা করে এক সাধকের কাছ থেকে মহাশঙ্খের মালাও জোগাড় করেছি। কিন্তু যেটা জানতাম না যে উপযুক্ত গুরু ছাড়া তন্ত্রসাধনা করতে নেই। আর তার চেয়েও বড় কথা, গৃহীর পক্ষে বাড়িতে তারা মায়ের উপাসনা করা ঠিক নয়। উনি আসলে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্যে। সমস্ত বন্ধন ছাড়িয়ে তিনি ভক্তকে টেনে নিয়ে যান বৈরাগ্যের পথে। যদ্দিনে সেটা টের পেলাম, তদ্দিনে এক এক করে আত্মীয় পরিজন সকলকেই হারিয়েছি।’

‘বুঝলাম না!’

‘বুঝিসনি? আসলে আমি তো বউ ছেলে মেয়ে, আত্মীয়পরিজন, বিষয়সম্পত্তি এইসব নিয়েই সুখে ছিলাম। বৈরাগ্যের ছিটেফোঁটা ছিল না। কাজেই সর্বনাশী এক এক করে আমার সমস্ত কিছু কেড়ে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিল। লোকে আমাকে পাগল ভাবে, বাচ্ছারা পেছন থেকে ঢিল ছোঁড়ে। ও দেখছে যে এই অবস্থার মধ্যে পড়েও আমি ওকে ভালোবাসতে পারি কী না।’

‘না পারলে?’ আমার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই প্রশ্নটা বেরিয়ে এল।

করুণ হাসল কার্তিক, ‘তাহলে এই জন্মটা গেল। পরের জন্মে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। যদ্দিন না সে দেখা দেয়।’

‘কিন্তু দেখা দিয়েছে তো’ আমি বললাম, ‘তুইই তো বললি যে ঘরে ও এসেছে, ঘর ছেড়ে দিতে হবে। না দেখলে বুঝলি কী করে?’

‘ওটা অনুভব’ কার্তিক বলল, ‘তুই আমার সামনে বসে রয়েছিস, যেভাবে তোকে দেখছি, সেইভাবে দেখা তো কিছুতেই দিচ্ছে না। অনুভবে বুঝি সে এসেছে, কিন্তু দেখতে পাই না।’

‘একটা কথা বল তো, এই যে তোর বংশে আর কাউকে রাখলেন না’ আমি একটু উত্তেজিতভাবেই বললাম, ‘এর সঙ্গে হিটলারের পার্থক্য কোথায়?’

খুব সুন্দর হাসল কার্তিক, ‘মৃত্যু মানেই কি সব শেষ? তুই এক জামা ছেড়ে অন্য জামা পরিস না?’

আমি কিছু বলতে পারিনি।

কার্তিক বলল, ‘আসলে আসক্তি ত্যাগ না করতে পারলে তাঁকে পাওয়া যায় না। যেহেতু তাঁকে আমি তান্ত্রিক মতে পুজো করে করে জাগিয়ে তুলেছিলাম, তাই আমার উচিত ছিল আসক্তি ত্যাগ করা। পারিনি বলেই মা সকলকে কেড়ে নিয়ে আমাকে সহায় সম্বলহীন করে দিলেন। যাতে আমি তাঁকে নিয়েই শুধু থাকতে পারি। ওই যে গানটা আছে না, তোমায় হৃদমাঝারে রাখব ছেড়ে দেব না, একদম সেই হতে হবে।

আমার বুক কেঁপে উঠল। লেভেল ক্রশিং-এ মেয়েটাও তো এই গানটাই গেয়ে উঠেছিল।

‘আচ্ছা, তুই তাকে দেখতে চাইছিস অথচ যখন এল, তখন ঘর ছেড়ে দিতে হবে বলে আমাকে টেনে নিয়ে এলি,’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘থাকলি না কেন?’

‘থাকার উপায় ছিল না। ওই তেজ সহ্য করা যায় না’ কার্তিক বলল।

‘কিন্তু এসেছিল কে? মুখে নীল রং মাখা, মাথায় লাল জটা…’

আমাকে থামিয়ে দিয়ে কার্তিক বিভোর হয়ে একটা মন্ত্র বলতে শুরু করল। খুব ভালো লাগছিল শুনতে। কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারিনি।

‘এবার বুঝলি?’

‘না, কিচ্ছু বুঝতে পারিনি’ আমি বললাম, ‘এটা কীসের মন্ত্র বললি?’

‘মা তারার ধ্যান মন্ত্র’ অদ্ভুত দীপ্তিতে ওর মুখটা জ্বলজ্বল করছে, ‘বলা হচ্ছে যে মা নবযৌবন সম্পন্না, গাত্রবর্ণ নীল, সর্পমালা বিভূষিতা, ললাটে নরকরোটির ভূষণ, পরণে বাঘছাল, দুই হাতে অস্থি-র বালা…।’

কার্তিক বলে যাচ্ছে আর আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে লেভেল ক্রসিং। বুক কাঁপছে ভয়ে, একটু আগে ওর আসনে বসে আমি নিজেই চেয়ে এসেছি যে কার্তিকের মত সর্বনাশ আমার ঘরেও নামুক। সত্যিই যদি নামে আমি তো পাগল হয়ে যাব। বাধ্য হয়েই কার্তিককে সব খুলে বললাম।

দেখি ওর চোখে জল, ‘তুই বড় ভাগ্যবান রে। আমি সারা জীবন চেষ্টা করেও যা পেলাম না, তুই কী সহজেই তা পেয়ে গেলি! আসলে বিশুদ্ধ আত্মা না হলে মায়ের দর্শন পাওয়া যায় না।’

আমার বুকের ভেতরে তখন কী হচ্ছে আমিই জানি। কী কুক্ষণে যে এখানে এসেছিলাম!

‘বড় বড় সাধকদেরও বহু চেষ্টা করতে হয়, বহু সাধনা করতে হয়, তবে তিনি দেখা দেন। আর তোকে তিনি শুধু দর্শনই দিলেন না, নিজের কাছে রাখতেও চাইলেন। কত বড় ভাগ্য তোর!’

কার্তিকের হাত ধরে আমি ব্যাকুলভাবে বললাম, ‘ভাই একটা কথা বলব? বলছি যে আমি ছা-পোষা গেরস্থ মানুষ। বিশুদ্ধ আত্মা টাত্মা হয়ে আমার কাজ নেই। বউ-ছেলেকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। পাগল হয়ে যাব। তোর মাকে একটু বোঝা।’

কার্তিক আঁতকে উঠে মাথা নাড়ল, ‘ওরেব্বাপ রে। সে আমি পারব না।’

ওকে ওখানেই রেখে তারপর তো পুরুলিয়া ফিরছি। কিন্তু মনে এক ফোঁটা শান্তি নেই। সারাক্ষণ আশঙ্কা হচ্ছে যে খুব খারাপ কিছু একটা ঘটবে। বাড়ি থেকে যে কোনও দিন কোনও খবর আসবে। কিন্তু কীই বা করব? কোথাওই তো কোনও কূল দেখতে পাচ্ছি না।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এল। ভাবলাম যে আমি বিশুদ্ধ আত্মা বলেই তো মা কৃপা করেছেন। তাহলে বাঁচার একটাই পথ। নিজের বিশুদ্ধভাবটা ঝেড়ে ফেলতে হবে। তবেই নিজেও বাঁচব, বউ-ছেলে-মেয়েও বাঁচবে। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে চুরি ডাকাতি রাহাজানি, খুন, পরদারগমন তো আর করতে পারব না। কাজেই সহজ রাস্তাটাই নিলাম, পয়সা খাওয়া।’

কাহিনী শেষ করে অসিতদা আমাদের মুখের দিকে তাকালেন। তারপরে ঘোষণা করার মত করে বললেন, ‘সেই থেকে আমি ঘুষ খাই। এবার বুঝলে কেন না খেয়ে আমার উপায় ছিল না?’

আমরা বেশ কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলাম না। তারপর একসময়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনার বন্ধু কার্তিকবাবু অ্যাদ্দিনবাদেও আপনাকে চিনতে পারলেন কী করে?’

অসিতদা হাত উল্টে বললেন, ‘জানি না। আমার কাছেও সেটা রহস্য। এক হতে পারে মা-ই ওর কাছে আমার আসার খবর পাঠিয়েছিলেন!’

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ‘আর ওই পাগলি? ওকে পরে আর কোনওদিন দেখতে পেয়েছিলেন?

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ’ অসিতদা বললেন, ‘ওই রাস্তা দিয়ে যখনই গিয়েছি, দেখেছি ওকে। হয় রাস্তার ধারে বসে আছে, নইলে বিচিত্র সাজে ভিক্ষে চাইছে।’

‘দেখে আপনার কিছু মনে হয়নি?’

‘হ্যাঁ। হবে না কেন? মনে হত যে এই বিচ্ছিরি মেয়েটাকে দেখে সেদিন ওরকম খেপেছিলাম কেন কে জানে! আসলে কী জানো? মেয়েটা তো নিমিত্তমাত্র। একটা মিডিয়াম দরকার ছিল, তিনি সেই মিডিয়ামটা ব্যবহার করেছিলেন আমার জন্যে।’

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পরে ভাস্কর জিজ্ঞেস করল, ‘রিসর্টটা হয়েছিল?’

অসিতদা উদাসীনভাবে বললেন, ‘ভগবান জানেন। আমি সঞ্জয়কে মেসেজ করে বলে দিয়েছিলাম যে কাজটা হয়নি। ব্যস, আর কিছু জানি না।’

তারপরেই দুম করে আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘তুমি তো যাচ্ছ পুরুলিয়ায়। ঘুরতে ঘুরতে একবার আনাড়া চলে যেও না! রিসর্টটা হয়েছে কী না দেখে নিতে পারবে।’

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, ‘অসিতদাআআ… এই তো ঠিক হল যে আপনি আমারটা কাটিয়ে দেবেন।’

‘কার্তিকের কথাটাই বলি? ওরেব্বাপ রে। সে আমি পারব না। নিঃস্বার্থভাবে তোমার কাজ করে দিই আর তারা-মা আবার কৃপাবর্ষণ শুরু করুন আর কী!’ অসিতদা মুচকী মুচকী হাসতে থাকলেন।

‘অসিতদা প্লীজ’ আমি আকুল হয়ে ওনার দিকে ঝুঁকে পড়লাম।

তবে উনি শেষ অবধি অবশ্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। পুরুলিয়ার বদলে আমাকে যেতে হয় বারুইপুরে। দিব্যি বাড়ি থেকে যাতায়াত করতে পারছি। আমিও অকৃতজ্ঞ নই। আমার উপকার করতে গিয়ে উনি যাতে বিপদে না পড়েন, আমিও সেটার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।