০১. ধোঁয়াটে কলকাতা

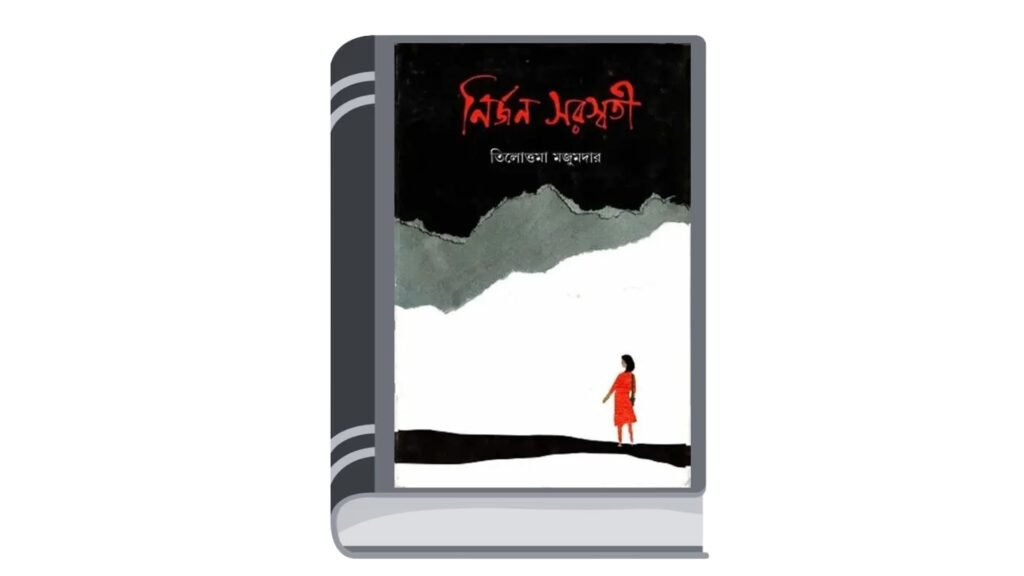

নির্জন সরস্বতী – তিলোত্তমা মজুমদার

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৯

মাস্টারমশাই

শ্রীসৌমেন্দ্রকুমার কর

পূজ্যজনেষু

০১

ধোঁয়াটে কলকাতা। তার ভবিষ্যতের মতোই।

ভবিষ্যৎ!

ভাবতে ভাবতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। এই শব্দটি ইদানীং তার সর্বগ্রাসী মনে হয়। অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তার সব খেয়ে ফেলছে। প্রথমে খেল শান্তি। তারপর সুখ। তারপর আনন্দ। খেল আত্মবিশ্বাস! এবার সে খেয়ে ফেলল সমস্ত উৎসাহ।

যদিও, ওই উঁচুতে, ময়লা মেঘে ঢাকা আকাশে পাকসাট মারতে থাকা চিলের মতো কালো বিন্দু হয়ে ভেসে আছে তার স্বপ্ন। আজও। মাঝে-মাঝে হারিয়ে যায় মেঘে, আবার দেখা দেয়। ওইটুকু না থাকলে সে শুকিয়ে যেত। যেমন মাঝে-মধ্যে শুকিয়ে যায় তার মায়ের টবের গাছ। দিব্যি প্রাণবন্ত গাছ, ঝাঁকড়া সবুজ, ফুল দিল, কিংবা এমন গাছ যে ফুল দেয় না, শুধু সবুজের সৌন্দর্য, প্রথমে ফ্যাকাসে হয়ে আসে, তারপর পাতা ঢলে পড়ে, যতই যত্ন পাক, পাতা ঝরাতে ঝরাতে মরে যায়। মা বড় কষ্ট পায় তখন। মায়ের প্রিয় গাছে সাজানো এই বিশাল বারান্দা, তাদের সকলের বড়ই পছন্দের। এখানে, মোড়ায় বসে সকালের চা পান করতে করতে খবরের কাগজ পড়ে বাবা। অমিয়ামাসি বড়ি দেয়, আচার শুকোয়, দুপুরের অবসরে কাঁথা সেলাই করে। এমন মনোযোগ, যেন রঙিন সুতোয় কাঁথা নয়, ফুল-পাখি-প্রজাপতি স্বপ্ন বুনছে! মা মাদুর বিছিয়ে বসে, বই পড়ে, কিংবা খাতা দেখে। অঙ্ক খাতা দেখা খুব সোজা মনে হয় তার। কাটো আর গোল্লা দাও। যেমন তারা পায়। বছরের পর বছর। অনন্ত চিকেগোল্লা খেলা! যেন শাস্তি দিয়েছে কেউ। গোল্লা গোল্লা ক্রস ক্রস, ক্রস গোল্লা ক্রস ক্রস। খেলতেই হবে। না চাইলেও।

তার মা, পারমিতা, কাউকে গোল্লা দেওয়ার সহজ পথে হাঁটেন না। হোক ভুল, সমাধানের প্রয়াস দেখে তার মূল্যায়ন করেন। এক-আধ নম্বর হলেও দেবেন। “ভাবনাটাই মূল,” তিনি বলেন, “অঙ্ক ভাবলে যুক্তিবোধ তৈরি হয়।” একবার তার মা এক ছাত্রীকে দু’শোয় দু’শো পঁচিশ দিয়েছিল। তাই নিয়ে তার মা পারমিতাকে বহু প্রশ্ন ও বিতর্কের মুখে পড়তে হয়। অন্য অভিভাবকেরা প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন। পারমিতার সহশিক্ষয়িত্রীর দলে অনেকে তাঁর মানসিক ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

বিতর্ক, এমনকী তাদের পরিবারেও ঢুকে পড়েছিল। তার বাবা অরুণাংশু এবং অন্যান্য আত্মীয়-পরিজন, পারমিতার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই মতামত প্রকাশ করেছিলেন যে, ভাল এবং বিশুদ্ধ অঙ্ক কষার জন্য পুরো নম্বর দিলেই হত, বেশি দিয়ে ঝামেলা বাড়ানোর কী দরকার! তার নিজেরও মনে হয়েছিল, সকলের কথায় সেই যুক্তিই আছে, যা তার মায়ের বক্তব্য অনুযায়ী অঙ্ক কষলে ধারালো হয়। তা হলে মা পারমিতা রায়, গণিতজ্ঞা, কেন অমন অযৌক্তিক কর্ম করেছিলেন?

অযৌক্তিক নয়! পারমিতা আগাগোড়া দৃঢ়চিত্ত এবং সংযমী ছিলেন। এতটুকু ধৈর্য হারাননি। বিচলিতও হননি। প্রতিটি আক্রমণের সামনে তিনি বলেছিলেন, সকলে বুঝবে না। অঙ্ক তো সবাই করে। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য বোঝে খুব কম জন। এই ছাত্রী, অদিতি সামন্ত, যে-পদ্ধতিতে অঙ্কগুলো করেছে, তাতে তার মধ্যে একজন ভবিষ্যতের গণিতসাধকই শুধু নয়, তার চেয়েও বেশি কোনও প্রতিভা আছে এমত ধারণা হয়। অতিরিক্ত পঁচিশ নম্বর সেই প্রতিভার স্বীকৃতি। আসলে অঙ্ক দ্বারা মূল্যায়ন হয়। অঙ্কের মূল্যায়ন সম্ভব নয়। কারণ, অঙ্ক সংখ্যাই নয় শুধু। অঙ্ক এক বোধ, প্রকৃতির নিহিত সত্তা। গাছের দিকে তাকাও, নিখুঁত আঙ্কিক নিয়মে সাজানো ডালপালা। যে-কোনও প্রাণী, এমনকী, জড়বস্তুরও গাঠনিক প্রক্রিয়ায় অঙ্কের সৌন্দর্য!

প্রশ্ন উঠেছিল, অদিতি সামন্তর আঙ্কিক সৌন্দর্যবোধ কি এই প্রথম উন্মোচিত হল তাঁর কাছে! তিনি নবম শ্রেণি থেকে পাক্কা চার বছর অদিতির অঙ্কদিদি।

না। পারমিতা অদিতি সামন্তকে পর্যবেক্ষণ করেছেন যখন সে দশম শ্রেণিতে। সেই শুরু। নিশ্চিত হতে সময় নিয়েছেন তিনি। ছাত্রীর অভিভাবক ও গৃহশিক্ষকের সঙ্গে কথা বলেছেন।

ছাত্রী হিসেবে অদিতি সামন্ত সব বিষয়েই তার মেধার পরিচয় দিয়ে আসছিল। পারমিতা রায়ের তাতেই ছিল আশঙ্কা। হয়তো মেয়েটি ডাক্তারি বা প্রযুক্তির আকর্ষণে চলে যাবে। গণিতের জগৎ একটি সম্ভাবনা হারাবে। গণিতে তার বিশেষ প্রতিভার স্বীকৃতি তাকে এই বিষয় নিয়ে পড়তে উৎসাহী করতে পারে।

বিতর্কের জোয়ারে স্বয়ং অদিতি সামন্ত তার মাকে নিয়ে এ বাড়িতে এল। বলল, সে বিব্রত, লজ্জিত, এমনকী ত্রস্তও। তার জন্য প্রিয় ‘মিতাদি’-র এত হেনস্থা হচ্ছে! সে পড়ায় মন দিতে পারছে না। সে চায় না কোনও বাড়তি নম্বর! চায় না এই লোকসভাজনোচিত তর্কাতর্কি চেল্লামিল্লি। তার উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়ন হোক অন্য কোনও অঙ্ক শিক্ষিকার দ্বারা, যেমনটি অভিভাবকেরা আবেদন করেছেন।

সেদিন, সেই সময় এ বাড়িতে আরও কেউ-কেউ উপস্থিত ছিলেন। তার জেউ অর্থাৎ জ্যাঠা, কাকুন, জেউমা, কাম্মা, তার খুড়তুতো ভাই শানু বা শৌনক, তার জেঠতুতো দিদি জিতু বা অপরাজিতা। এমন জমজমাট আত্মীয়সম্মিলন প্রায়শই হয়ে থাকে। তবে সেদিন ছিল তার মায়ের জন্মতিথি। অদিতি সামন্ত আর তার মা ফুল ও উপহার এনেছিল।

এই পূর্ণ আত্মীয়সমাগমে মায়ের একমাত্র সমর্থক ছিল অপরাজিতা। জিতু। তার চেয়ে ঠিক দশ বছরের বড়। দারুণ মেধাবী। সদ্য ডাক্তারি পাশ করে মনস্তত্ত্বে স্নাতকোত্তর করতে ঢুকেছে। সে আর জিতুদিদি বড়ই কাছের। বড়ই বন্ধু। শানুও। তার চেয়ে চার বছরের ছোট। কিন্তু সে দাবি করে, জিতুদিদি আর দেবুদিদির শাসনে তার ‘জীবন’ অতিষ্ঠ! শানুর সেইসময় ছিল মাত্র দশ বছরের ‘জীবন’!

অদিতি সামন্ত ও তার মা আমন্ত্রিত ছিলেন না। তবু উষ্ণ অভ্যর্থনায় তাদের আপ্যায়ন করা হয়েছিল। তারা এমনই ভাব প্রকাশ করছিল, যেন পারমিতা রায় এক অঙ্কের প্রেরণা, তাঁর জন্মতিথিতে পদধূলি ও আশীর্বাদপ্রাপ্তি সারা জীবনের সম্পদ!

এবাড়ির সবাই এমনটাই অনুমান করেছিল। অনুমানের জোর যখন প্রায় প্রতীতির রূপান্তরে চলেছে, তখন তাদের আগমনের মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়।

গোপনে কথা বলারই অভিপ্রায় হয়তো ছিল তাদের, তার সুযোগ মেলেনি আত্মীয়সমাগমে। কে আর অনুমান করবে, চল্লিশ বর্ষিয়সী অঙ্কদিদির জন্মতিথি মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে!

অতএব সকল কথা সর্বসমক্ষে।

প্রথম দিকে ছাত্রীটির মা, অন্য অনেকের মতো সবিস্ময়ে বলল, ফ্ল্যাটবাড়িতে এত বড় বারান্দা ভাবাই যায় না। আর এইসব গাছের শ্যামলিম সৌন্দর্য, পুষ্পসৌরভ, অত্যন্ত পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং প্রশংসনীয়।

তখন, অন্য আরও অনেকবারের মতো তাকে এই তথ্য দেওয়া হয়েছিল যে, এই পুরাতন বালিগঞ্জে রায় পরিবারের জমিজমাসহ এক প্রাচীন অট্টালিকা ছিল। বহু প্রয়াস সত্ত্বেও কালের অপ্রতিরোধ্য জীর্ণতা যখন সেই বহুস্মৃতিবিজড়িত অট্টালিকাকে হতশ্রী ও বিপজ্জনক করে তুলল, তখন পরিবারটি এই স্থাবর সম্পদ গৃহনির্মাণকারী সংস্থার হাতে অর্পণ করে। ন’তলা এই হর্ম্যের নকশার স্থপতি জেউ, অর্থাৎ পারমিতার ভাশুরের নিজের করা। আলো, হাওয়া এবং পরিসরে কোনও কার্পণ্য না হয়, এদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল।

ছাত্রীর মা: সবাই এক বাড়িতে বুঝি?

পারমিতা: সবাই। ন’তলায় আমাদের মোট চারটে ফ্ল্যাট। তিনটি পরিবার আর চতুর্থ ফ্ল্যাটটিতে লাইব্রেরি আর অতিথিদের জন্য দু’টি ঘর।

ছাত্রীর মা: কী সুন্দর ব্যবস্থা! সবাই কেমন মিলেমিশে আছেন। আজকাল এমন ভাবাই যায় না! উনি, মানে দেবাদৃতার বাবাও তো ইঞ্জিনিয়ার শুনেছি।

পারমিতা: ঠিকই। অরুণ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। আর ওই যে আমার দেওর, দেবুর কাকা, মেকানিক্যাল। ওর বউ কলেজে ফিজ়িক্স পড়ায়। দেবুর জেঠিমা ডাক্তার। মেয়েও ডাক্তার হয়েছে।

ছাত্রীর মা: কী চমৎকার শিক্ষিত পরিবার আপনাদের! শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে দিদি! তাই তো আপনার এমন ঔদার্য! আমার মেয়ের চোখে আপনি আদর্শ দিদি। কিন্তু সকলে যে উদারতার মর্ম বোঝে না!

এই ভূমিকার পরই আগমনের মূল হেতু প্রকট হয়েছিল। অদিতি সামন্ত বেশি নম্বর চায় না। অন্য কারও দ্বারা নিজ উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়ন চায়।

পারমিতা একটু চেঁচিয়েই বলে উঠেছিলেন, এত সহজে হার মেনে নেবে?

তৎপরই তিনি শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, “এটা আমার এবং স্কুলের বিষয়। তবু তার জন্য যদি তোমার মনঃসংযোগ বিঘ্নিত হয়, আমি দ্রুত বিষয়টির নিষ্পত্তি করব। তোমার জ্ঞাতার্থে বলি, আমি তোমাকে করুণাও করিনি, অনৈতিকভাবে প্রাধান্যও দিইনি। তোমার প্রতিভা ও সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়েছি। আগেকার কালে উচ্চ মেধার কৃতী ছাত্রদের ডবল প্রমোশন দেওয়া হত।”

“এত সহজে হার মেনে নেবে?” মায়ের এই উচ্চৈঃস্বরের প্রশ্ন আর্তনাদের মতো তার ও জিতুদিদির হৃদয়ে আঘাত করেছিল।

জিতু তার হাত চেপে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, “মেয়েটা বোকা আর ভিতু!”

কেন জিতু একথা বলেছিল পরে সে জানতে চায়। অপরাজিতার ব্যাখ্যা ছিল এইরকম যে, অদিতির হারানোর কিছু ছিল না। কারণ, এ ছিল তার বারো ক্লাসের টেস্ট। পারমিতা বুঝে-শুনেই স্কুলের সর্বশেষ পরীক্ষায় তাকে পুরস্কৃত করেছেন। তার জন্য অদিতিকে কোথাও জবাব দাখিল করতে হয়নি। হয়তো বন্ধুরা খানিক ঈর্ষা করছিল। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষার পর কে কার!

জিতু: মেয়েটা খুব বেশি কিছু করতে পারবে না। দম নেই।

দেবু: কেন একথা বলছ? অত প্রতিভা!

জিতু: হবে। বড়কাম্মা যতখানি ভাবছে, ততটা নয়। ও অঙ্ক নিয়ে পড়বেই না দেখিস। গতানুগতিক রাস্তায় যাবে। অঙ্ক সম্পর্কে আজও বড়কাম্মার যে আবেগ, ওর তা নেই। থাকলে ও ঘাড় শক্ত করে, মেরুদণ্ড সোজা রেখে এই অভিনব পুরস্কার স্বীকার করত।

দেবু: পরে আবেগ জন্মাতে পারে।

জিতু: সম্ভাবনা কম। আবেগ না বলে বরং তীব্রানুরাগ বলা ভাল। অত্যাগ্রহ। প্যাশন যাকে বলে। প্রতিভা ও প্যাশন না মেশালে সিদ্ধি হয় না।

দেবু: সিদ্ধি, সত্যাগ্রহ– কীসব বলছ জিতুদিদি!

জিতু: ন্যাকামো করিস না! বাংলায় অত কাঁচা নাকি তুই? অত্যাগ্রহ বলেছি, সত্যাগ্রহ নয়। এই সিদ্ধি সেই মদ-গাঁজা-সিদ্ধি নয়।

দেবু: সিদ্ধি বিনায়ক?

জিতু: কাছাকাছি গিয়েছিস। শোন, বড়কাম্মা একটা অসাধারণ কাজ করেছে। মেয়ে হিসেবে তোর গর্ববোধ করা উচিত। আমার খুব গর্ব হয় রে! কীভাবে শেষপর্যন্ত যুদ্ধটা করে গেল বড়কাম্মা, বল! ছোট মনের মানুষেরা বড় কাজের মর্ম বোঝে না।

দেবু: ‘এত সহজে হার মানবে?’ মায়ের এই কথাগুলো আমার মধ্যে গেঁথে গিয়েছে যেন!

জিতু: খুব জরুরি কথা। কখনও ভুলিস না। এই সমাজ, দেশ, বিশ্ব– কোথাও, কেউ, মেয়েদের স্বমত ও স্বাধিকার সহজে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয় না। ঘরে-বাইরে ক্রমাগত লড়তে হয়!

দেবু: তা কেন? আমাদের বাড়িতে তো মেয়েরা স্বাধীন।

জিতু: ঠাকুমাকে তুই দেখিসনি! আমার মনে আছে, ছোটকার তখনও বিয়ে হয়নি। ঠাকুমা খেতে বসত, মা মাথায় কাপড় দিয়ে খাবার পরিবেশন করত, বড়কাম্মা ঘোমটা দিয়ে পাখার বাতাস করত।

দেবু: কেন? পাখা ছিল না? মানে, ফ্যান?

জিতু: থাকবে না কেন? পুরনো বাড়ির উঁচু সিলিং থেকে ঝুলে থাকত বিশাল সব পাখা! প্রশ্নটা পাখা নয়, সেবা। বউরা শাশুড়ির সেবা করবে না? বিয়ের পর প্রথম ছ’বছর মা ডাক্তারি করতেই পারেনি। বাড়িতে বসে রোগী দেখবে, তা-ও হবে না। আমার যখন পাঁচ বছর বয়স, স্কুলে ভর্তি হলাম, মা লুকিয়ে সারদা সেবাকেন্দ্রে চাকরির দরখাস্ত দিয়েছিল। হয়ে গেল। ঠাকুমা বলল, অসম্ভব! রায়বাড়ির বউ যাবে ড্যাংডেঙিয়ে রোজগার করতে? আমার ছেলে কি রোজগার করে না? নাকি আমার টাকার অভাব? পিসঠামু কিন্তু অন্যরকম ছিল। তোর মনে আছে না পিসঠামুকে?

দেবু: অল্প অল্প। হরতুকি খেত। কালো কালো দাঁত।

জিতু: হরতুকির জন্য। হরতুকির আসল নাম কী বল তো?

দেবু: জানি। হরীতকী।

জিতু: বানান?

দেবু: হাঃ হাঃ! এই বানানটা আমি জানি। দুটোই ঈ!

জিতু: হুঁ। তো, পিসঠামু নাকি মায়ের পক্ষ নিয়ে একহাত লড়েছিল। বলেছিল, “দুনিয়ার সব হালচাল বদলে গেল, রায়বাড়ি দেড়শো বছরে বুড়িয়ে গেল, আর তুমি সেই সেকেলে রয়ে গেলে। চিকিচ্ছেই যদি করতে দেবে না তো ডাক্তার বউ আনলে কেন? তোমার বাত-বেদনায় মালিশ করাবে বলে? টাকাই কি সব! দেবী সরস্বতী পুজো পাবে না? বিদ্যা প্রয়োগ না করলে অধর্ম হয়!” এরপরও ঠাকুমার মত নেই। মা অনশন শুরু করল। কোনও বাক্-বিতণ্ডা নয়, দোষারোপ নয়, দু’দিন পুরো না খেয়ে রইল। ছোটকা তখন চিল্লামিল্লি করল খুব। “এটা কি বাড়ি, না কয়েদখানা? একটা মেয়ে ডাক্তারি শিখে এসে পুঁটিমাছের চচ্চড়ি রাঁধে আর শাশুড়ির বড়ি খোঁপা বাঁধে! কী অপচয়! মা তোমার হিটলারি বন্ধ করো। আজ যদি বড়বউদির কিছু হয়, বধূহত্যার দায়ে পড়তে হবে!” ঠাকুমা শর্ত দিল, মাথায় কাপড় দিয়ে, বাড়ির গাড়িতে হাসপাতাল যাবে-আসবে। সারদা সেবাকেন্দ্র ছাড়া অন্য কোথাও কাজ করা চলবে না।

দেবু: আজও তো জেম্মা সেবাকেন্দ্রেই আছে।

জিতু: হ্যাঁ। তবে ঘোমটা দেয় না। দুটো ক্লিনিকে চেম্বারে যায়। বিদ্যে বাড়িয়েছে। কিন্তু কষ্ট পেয়েছে কত! সময় হারিয়েছে! বড় কাম্মাকে তো গবেষণা করতেও দিল না। কত ইচ্ছে ছিল! বলে, অধ্যাপিকা কাউকে পাও তোমার গবেষণার পথপ্রদর্শক হিসেবে, তো করো। কেন? না পুরুষ অধ্যাপক সুযোগ নেবে। কলেজে পড়াতে দিল না কেন? উঠতি বয়সের ছাত্ররা চোখ দিয়ে গিলে খাবে।

দেবু: বাপ রে!

জিতু: লজ্জায় বড়কাম্মা কেঁদেছিল। অঙ্কের অধ্যাপিকা, কাম্মার প্রয়োজন অনুযায়ী, চাইলেই তো পাওয়া যায় না। অবশেষে স্কুলের চাকরিটা পেল।

দেবু: বুড়িটা বদমাইশ ছিল। কিন্তু জেউ, বাবা– কোনও প্রতিবাদ করেনি? নিজের বউয়ের পক্ষ নিয়ে কোনও কথা বলেনি?

জিতু: আমিও তাই মনে করি। বদমাইশ ছিল ঠাকুমা! আর ছেলে হিরের টুকরো কিনা, তার যাচাইয়ে শুধু প্রতিষ্ঠা, মাতৃভক্তি– এসব ছিল না, মায়ের আজ্ঞাবহ দাসদের আজ্ঞাবাহী দাসী আনতে হত। তবে বাবা-কাকুন কেউ ঠাকুমার মতো নয়। একেবারে আলাদা। ছেলেগুলো যে কী করে এত ভাল হল, কে জানে! বুড়ি আবার খবর রাখত। কাগজ পড়ত খুঁটিয়ে। ছোটকাম্মাই একমাত্র ঠাকুমার বাধার মুখে পড়েনি। আমার মনে আছে জানিস, বাড়িতে অতিথি এলে ঠাকুমা যেভাবে ফরমায়েশ করত বউদের, যেন বউ নয়, ওই আজ্ঞাবহ দাসী! এটা একধরনের ক্ষমতালোভ। সব মানুষের মধ্যেই অল্পবিস্তর থাকে। সুন্দর, উচ্চশিক্ষিত দু’টি মেয়েকে বউ করে এনে চাবকানোর আত্মপ্রসাদ। সাধারণকে হাতের মুঠোয় আনা তো সহজ। কিন্তু যে নিজেই নিজের যোগ্যতায় আলো হয়ে আছে, তাকে পায়ের তলে রাখার আত্মপ্রসাদ অতুলনীয়! রায়বাড়ির ‘বউ’-রা কেউ ডাক্তার, কেউ অঙ্কে মেডেল, কিন্তু সব শাশুড়ির বশ! এই প্রচার ঠাকুমা উপভোগ করত। বলত, “মেয়েছেলে, মেয়েছেলের মতো থাকবে। দু’পাতা পড়লেই কি মিনসের সমকক্ষ হতে পারা যায়?”

দেবু: আমি হলে ডিভোর্সের কথা ভাবতাম।

জিতু: তুই একটা বোকা। ডিভোর্স এত সহজ? আইন-আদালতের জঘন্য চক্কর তো ছিলই, তার সঙ্গে প্রেমটাও তো দেখতে হবে!

দেবু: প্রেম! হি হি হি!

জিতু: দূর থেকে দেখ দেবু, বাবা-মা বা জেউ-জেম্মা না। দেখ, ওদের সম্পর্ক! কী সুন্দর! প্রেম মানুষকে অদৃশ্য শক্তি দেয় এবং শক্ত করে বেঁধে ফেলে। প্রেমের জন্য কী না করে লোকে!

প্রেম!

সে কেমন? সে কী?

জানে না সে। অবকাশই হল না। এইসব সংলাপ, এই যত প্রসঙ্গ মনে পড়ছে তার, তার মূলে হয়তো এই বারান্দা। হয়তো অন্য কিছু। হয়তো ঝুলন্ত টবের মরে যেতে থাকা গাছটা। কী এটা! কী গাছ? সে জানে না। তার কোনও আগ্রহ নেই। হয়তো গান বাজছে কোনও, কী রাগ বল তো, মা শুধোয়। সে জানে না। জানার ইচ্ছাও নেই। কী খাবি? দাও যা হোক কিছু। খাওয়া মানে তো পেট ভরানো, আর পুষ্টি।

স্বাদ? স্বাদ চাই না খাবারে? বর্ণ, গন্ধ?

স্বাদ? কিসের? তার সমস্তই বিস্বাদ! বিবর্ণ! সৌরভবিহীন।

আজ অবধি কোনও তরুণ তাকে আকর্ষণ করেনি। সেই বোধ-ই নেই। সহপাঠীরা বন্ধু। তাদের সঙ্গে শুধু পড়ার আলোচনা। কোথায় কোন স্যার ভাল কোচিং দিচ্ছেন, কোন বিষয়ে নতুন কী বই বেরিয়েছে, কোথায় কোথায় ভাল কাজের সুযোগ আছে, শুধু গতানুগতিক কাজ নয়, শেখার অবকাশ মিলবে! এবং সকলের চোখের তলায় কাজলরেখার মতো রাত্রিজাগরণের গাঢ় কালি। আর কত? কত অসহনীয় দুরাশা তাদের জীবনের সব রস, সব রূপ, সব প্রাণ নিংড়ে নিয়ে যাচ্ছে! তারা সব অন্ধ খনিশ্রমিক, হিরেমানিকের আশায় নেমে এসেছে চিরতিমির ভূগর্ভে। পরস্পরকে দেখেও দেখে না, ছুঁয়েও ছোঁয় না। যতদিন না মানিক মিলছে, আনন্দময় পৃথিবীতে তাদের অধিকার নেই। আঘাতে আঘাতে খসে যাচ্ছে চাঙড়ের পর চাঙড়। আর্তনাদে ভরে উঠছে খনিগর্ভ! কে শুনবে কার চিৎকার? কে কাকে দেখাবে সমবেদনা?

সে ফিসফিসিয়ে উঠল। এত সহজে হার মানবে? এত সহজে?

যে জীবন ধারণ করে আছে, তার নিঃস্বপ্ন হওয়া চলে না। যেদিন আর কোনও স্বপ্ন নেই, ইচ্ছে নেই, বাসনার পূর্ণ অবসান, সেদিন জীবনের শেষ। মৃত্যুর শুরু।

সে এই বারান্দা থেকে নীচে চলমান জীবনস্রোত দেখতে দেখতে নিজেকেই প্রশ্ন করল, সহজে হার না মানার এই যে প্রতিজ্ঞা, এর শেষ কোথায়? কোন পর্বে পৌঁছে মনে হওয়া উচিত, হ্যাঁ, সহজ এবার সম্পূর্ণ হয়েছে, হয়েছে কঠিন, এবার বরণ করে লও পরাজয়!

পঞ্চমবার। এই নিয়ে পঞ্চমবার চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সির চূড়ান্ত পরীক্ষায় সে ব্যর্থ হল! ফেল, ফেল! ডাহা ফেল!

ব্যর্থতাগুলিই নাকি সাফল্যের স্তম্ভ রচনা করে! পড়েছিল ছোটবেলায়। হাসি পেত তখন। সেই সময় ব্যর্থতা মানে ইংলিশে সাতচল্লিশ, অঙ্কে ছত্রিশ! যা সে কখনও পায়নি। ছবি আঁকত। স্কুলে তার আঁকা ছবি কয়েকবার বাৎসরিক পত্রিকায় প্রচ্ছদ হয়েছে। তার মাতামহী নাকি ছিলেন চিত্রকর। তাঁকে সে দেখেনি। তবে মাকে বলতে শুনেছে। নিজের মায়ের সম্পর্কে তার মায়ের আফশোস। সংসারের চাপে তাঁর ছবি আঁকার সর্বনাশ হয়েছিল। এবং সে বোঝে, এই সর্বনাশ হওয়ার পরিস্থিতি ব্যর্থতাও নয়, সাফল্যের স্তম্ভও নয়। এ হল হরণ। রাবণ যেরূপ সীতাহরণ করিয়াছিল!

সংসারের চাপ কী, তার একটা ধারণা তার পিতামহী দিয়ে গিয়েছেন বটে! কেউ একজন থাকবে, যার হাতে অদৃশ্য দণ্ড, সে আঙুল নর্তন করবে, এটা করো, ওটা কোরো না। বাকিরা তাকে মান্য করবে! ঘরে-বাইরে সর্বত্রই এমন। কিন্তু কে মান্য করবে? দিদিমা ছবি আঁকতেন, তাঁকে কি বারণ করা হয়েছিল?

সে আর ছবি আঁকে না। সময় নেই। ইচ্ছেও নেই। কিন্তু তার উপর সংসারের চাপও কিছু নেই। অন্য সব ইচ্ছের মতো চিত্রাঙ্কনের ইচ্ছেটিও খেয়ে ফেলল সিএ হওয়ার বাসনা। ছবি আঁকে না বলে কি তার দুঃখ হয়? না। তার কি নিজের জন্য আদৌ দুঃখ হয়? না। কেবল সে টের পায়, নিরানন্দের ধূসর ছায়া তাকে ঘিরে ফেলছে। এমনকী, পাঁচ-ছ’বছর আগেও দেবাদৃতা রায় ছিল কিশোরীর মতো চঞ্চল, প্রাণবন্ত! নানা রঙে রং করা চারখানি অদৃশ্য পাখনায় সে উড়ে উড়ে বেড়াত। ফুটফুটে ফরসা, গালে লালচে আভা, আনন্দে অথবা উচ্ছ্বাসে সে হয়ে উঠত অরুণবরন। পাতলা লাল টুকটুকে ঠোঁট। পুষ্ট প্রসন্ন বনলতার মতো বিনুনি। দাঁতের পাটি একটু অসমান আর তার দু’টি চোখের মতোই ঝকঝকে। আর জ্যাঠাইমা, যাকে সে জেউমা বা জেম্মা বলে, প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারনি, আদর করে তার নাকে পরিয়েছে হিরের ফুল। সে বলেছিল, এঃ! নাকের ফুল গাঁইয়া লাগে!

জেম্মা: তোর মাথা! শোন, রাজা-মহারাজারা মুকুটে হিরে পরত। কারণ, হিরে সৌভাগ্য আনে।

মা: হিরে আর সৌভাগ্যে সত্যি কোনও সম্পর্ক আছে নাকি দিদি?

জেম্মা: তা আমি কী করে বলি! কিন্তু ভাবতে ভাল লাগে না? দেবুমণির ছোট্ট নাকে ঝকঝকে সৌভাগ্যের ফুল? কোনটা বেশি ঝকঝকে ওর বল তো? চোখের ঝিলিক, হাসি, নাকি ওই হিরে?

সে আনমনে নাকে হাত রাখল। মুদ্রাদোষ হয়ে গিয়েছে। গভীর চিন্তায় সে নাকের ফুলে টোকা দেয়। যদিও এই মুহূর্তে সে হিরে বিষয়ে সচেতন হল। এ কি তার সৌভাগ্য? প্রবেশিকায় খুব ভাল ফল করল, প্রথম পর্ব একবারে পার হয়ে গেল! যে-অডিট ফার্মে কাজ পেল তার প্রধান জেউয়ের বন্ধুমানুষ। সেই সূত্রে যোগাযোগ, কিন্তু সে, তার বন্ধু শুভায়ন এবং আরও কয়েকজন পরীক্ষা দিয়েছিল রীতিমতো। এই দাবি সে করতে পারে, কাজটিতে সে উত্তীর্ণ হয়েছে সম্পূর্ণ নিজ যোগ্যতায়, তার নামডাক আছে। হিসেব পরীক্ষার কাজে সে দক্ষ। নিপুণ। ফার্ম তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব ও মর্যাদা দেয়। এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বৃহৎ ও নামী বাণিজ্যকেন্দ্রে সে তার দক্ষতার প্রমাণ রাখতে পেরেছে। দু’বার ভুটানে প্রেরিত হয়েছে। কোচিন গিয়েছে। দেখে এসেছে বেঙ্গালুরু। সে ও তার সহকর্মীরা একটি গাড়ি নিয়ে মহীশূরের প্রাসাদ দেখতে গিয়েছিল। এ সমস্ত অবশ্যই সৌভাগ্য এবং তা হতে পারে হিরের কারসাজি! কিন্তু এই কার্বন যৌগটিরও ক্ষমতার সীমা আছে। তার জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, কঠোর পরিশ্রম এবং হিরেসমেত সে পাঁচবার চূড়ান্ত পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়েছে!

সে, এবং তার বন্ধুরাও। মেয়ের সংখ্যা কম। তরুণরাই দলে ভারী। তারা বলে, আমরা সিএ না, ইয়ে! ব আর চ!

বাঁচা? এ-ও কি একটা বাঁচা? এ-ও কি জীবন? কতগুলো সংখ্যা আর প্যাঁচপয়জার, কতগুলো আইন আর নিয়ম, কতগুলো জটিল ধাঁধা– যেখানে তারা অন্ধ মাছির মতো প্রবেশ করে আর বেরনোর পথ হাতড়ায়। এই কি জীবন?

ন’তলার ব্যালকনি থেকে সে নীচের দিকে তাকাল। যেন এক সুসজ্জিত কূপ। এক পরিমিত জগৎ। সে উপরে দেখল। এক অবিরাম বিবর্ণ আকাশ! তার জন্য কী অপেক্ষা করে আছে? জীবনের সৌন্দর্য কি দিনের আকাশে তারার আলোর মতো অনুদ্ঘাটিত?

সে তার খোলা চুলের ঝাঁক পেঁচিয়ে খোঁপা করল। কানের পাশে চূর্ণি নদীর মতো অবাধ্য কেশতরঙ্গ। তার ঢিলে সালোয়ার উড়ছে হাওয়ায়। যেন সালোয়ার থেকে নিশান হওয়াই লক্ষ্য। কিসের নিশান? ফেল করেছি, ফেল করেছি, আবার আমি ফেল করেছি, ফেল করছি, ফেল। আকাশ ছুঁতে ঝাঁপ মারলেই সাঙ্গ হবে খেল!

মা: অত ঝুঁকছিস কেন?

মেয়ে: কোথায় ঝুঁকলাম?

মেয়ে পৌনঃপুনিক অসাফল্যের গ্লানি নিয়ে সাধের ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে। পারমিতা কোনও কাজে মন দিতে পারছেন না। ঘুরঘুর করছেন। মেয়েকে আজকাল অচেনা মনে হয়। বড় গম্ভীর। বেশি কথা সে কখনও-ই বলত না। মধুর হাসি আর চঞ্চলতায় মধুরতর নিক্কণ রচনা করত। তিন ভাইবোন বসলে তো কথাই নেই। হাহা হাহা আর হিহি হিহি!

কবে সব বন্ধ হয়ে গেল?

মায়ের মন মায়া ও আশঙ্কায় টলটল করে উঠল। দেবাদৃতা স্কুলের মেধাবী ছাত্রী। তিনি কখনও ভাবেননি মেয়ে ফেল করবে! ফেল! অঙ্কে কাঁচা ছাত্রীদের, বছরের পর বছর, তিনি প্রাণিত করেন, অভয়ের পথ ধরে তাদের পৌঁছে দেন সফলতায়। কিন্তু মেয়ের বেলায় অসহায়। অঙ্কের ভাষা মেয়েও বোঝে। কিন্তু হিসাবশাস্ত্রে সব অঙ্ক কেবল ভুল। কেবল বাতিল! বড় অসহায় লাগে তাঁর!

মেয়েটা আবার কবে হেসে উঠবে আগের মতো! আবার হরিণী পায়ে ঘুরবে-ফিরবে কবে?

চার বছরের ছোট ভাই, সেও ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবে শীঘ্র। এই পরিবারে সে-ই কেবল হাসিতে অম্লান। অপরাজিতা নিজের জীবনে স্থিত। তার স্বামী এক চমৎকার যুবক। সফল শল্যবিদ। জিতু মজা করে বলে, “বরই তো খাইয়ে পরিয়ে রেখেছে। মনোবিদের কোনও পসার নেই। লোকে বলে পাগলের ডাক্তার।”

সে মনস্তত্ত্বে ও মনের চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা করছে। প্রায়ই এ বাড়ি চলে আসে। সজল বাতাসের মতো সকলকে স্নিগ্ধ করে যায়। পারমিতা বোঝেন, দেবু তার জিতুদিদির অনুপস্থিতিতে একা বোধ করে। শানু এখনও বড়ই ছেলেমানুষ। তারা বন্ধু বটে। কিন্তু সব বন্ধুতা একরকম হয় না। জিতু দেবুর কাছে মনের আশ্রয়। শানু আনন্দ-বিষাদের সঙ্গী।

পারমিতা প্রসঙ্গ খুঁজছেন। মেয়েকে কথা বলাতে চান। এই গুমোট ভাব সহ্য হয় না। মেয়েটা কাঁদে না, অভিযোগ করে না, রাগ করে না, ক্রমশই হয়ে যাচ্ছে আরও বেশি মিতবাক ও নিস্পৃহ। আরও বেশি ঘরকুনো ও বইমুখী! একমাত্র জিতু এলে সে বহু কথা বলে। মাঝে-মাঝে শানুর সঙ্গে বসে খেলা দেখে। খেলার প্রার্থিত সাফল্যে শানু হয়ে ওঠে উচ্ছ্বসিত। চেঁচায়, লাফায়, বালিশ জড়িয়ে বিছানায় গড়াগড়ি দেয়। সে বসে থাকে শান্ত ও নির্লিপ্ত মুখে। বড়জোর ঠোঁটের কোণে আলতো হাসি! শানুর যাবতীয় ছটফটানি ও উল্লাসকর পাগলামিগুলি অতীতের দেবুকে মনে পড়িয়ে দেয়। অনতি অতীতের দেবু! ব্যর্থতার কুহেলিকায় সে তখনও বিভ্রান্ত ছিল না।

শানুর মা, দেবুর ছোটকাম্মা বলে, “অত চুপ করে থাকিস কেন?”

দেবু: না তো!

কাম্মা: আগে খেলা দেখে কত হইহই করতিস!

দেবু: ছোট ছিলাম।

কাম্মা: তুই এখনও ছোটই তো! খেলা তো আনন্দর জন্য। ভারমুক্তির জন্য।

দেবু: পরাজয় মেনে নেওয়ার শক্তি পাওয়ার জন্যও কাম্মা।

শানু: দেবুদিদি, সিএ পড়তে গিয়ে ওরকম ফেল সবাই করে!

দেবু: না। একবারে বা দু’বারে পাশ করেছে কেউ কেউ!

শানু: ওয়ান্স ইন আ ব্লু মুন!

দেবু: শানু, আই অ্যাম ফাইন! আমার সান্ত্বনা চাই না।

বাড়িতে সকলেই চিন্তিত। সন্ত্রস্ত। একটি মেয়ে বিষাদে ভুগছে। সেই মেয়েটা পালটে গিয়েছে কেমন। সে তো শুধু নিরানন্দ নয়, কথায় একটু রুক্ষ, তার মিষ্টত্ব হারিয়ে যাচ্ছে যেন।

পারমিতা কথা হাতড়ে চলেছেন। জিতুকে ফোন করেছিলেন। তাঁর ভয় করছিল। মায়ের হৃদয় জানে, এই ব্যর্থতা, সন্তানের মনোজগতে কী তীব্র আঘাত হানে! তদুপরি, তিনি একজন শিক্ষয়িত্রী। তাঁর স্কুলের মান এমনই, কেউ ফেল করে না! কেবল একজন, তাঁর কর্মজীবনের ইতিহাসে মাত্র একজন, বিজ্ঞান তার বিষয় ছিল না। তবু নিল। ভাল নম্বর মানেই সেই বিষয় তার সহজেই বোধগম্য, এমনটা না-ও হতে পারে। তাকে বলা হয়েছিল, শুনল না। তার অভিভাবকেরা বললেন, মেয়ের ইচ্ছা সায়েন্স পড়বে। সে পারবে। ঠিক পারবে, কেননা, আমরা ভাল টিউটর দেব। টাকা কোনও সমস্যাই নয়। আমাগো বিল্ডারের ব্যবসা। টাকা খায় কে! পোলাপানগুলার ল্যাখাপড়ায় মন নাই। মাইয়াডা পড়তে চায়। পড়ুক। আপনাগো এই ইশকুলে ছাইনস পড়ানের মত না থাকলে অন্যখানে দিমু!

নির্ধারিত নম্বর ছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ না বলতে পারেনি। নিল সে তার আকাঙ্ক্ষিত বিজ্ঞান। প্রথম বছরের পরীক্ষাগুলিতে খুব খারাপ করল। প্রধান শিক্ষয়িত্রী অন্যদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। এই মেয়ে কি বিদ্যালয়ের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য এবং সুনাম কলঙ্কিত করবে না?

পুনর্বার অভিভাবক এবং ছাত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসা হল। প্রধান শিক্ষয়িত্রী বললেন, “ওকে আমরা এগারো বছর ধরে পড়াচ্ছি। জোর করে সায়েন্স নিল। ধরতে পারছে না এখনও।”

অভি: পারব না ক্যান। পাশ তো করসে।

প্র.শি: আপনি নম্বরপত্র দেখেছেন? সব বিষয়ে চল্লিশ শতাংশের নীচে, কিন্তু দেখুন বাংলায় ও ইংলিশে খারাপ নয়। এখনও সময় আছে। আমরাই ওকে আর্টসে নিয়ে নেব। ভাল করবে।

অভি: অখনও তো অ্যাক বৎসর আসে। মন লাগাইয়া পড়ব অখন। মাইয়াডার একটা বাসনা।

ছাত্রী: আসলে দিদি, একবার ফ্লু হল। তারপর, জানেনই তো, দাদার বিয়ে ছিল। এবার খুব খাটব দিদি। আই প্রমিস।

হয়তো সত্যিই সে পরিশ্রম করেছিল। হয়তো করেনি। কে বলবে? দশম শ্রেণির পর একাদশ-দ্বাদশে পাঠক্রম এমনই আকস্মিকতায় গুরুভার হয়ে ওঠে, সঠিক বিষয় নির্বাচন না করলে অধিগত করা কঠিন। টেস্ট পরীক্ষাতেও সে বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ে ন্যূনতম নম্বর পেয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসার অনুমতি পেল। প্রধান শিক্ষয়িত্রী উচ্চাশায় মন বাঁধলেন, হয়তো সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করে যাবে। আরও তিন মাস আছে।

কিন্তু সে পাশ করল না।

অঙ্ক আর রসায়নে পারল না। অকৃতকার্যতার লজ্জা ও গ্লানিসমেত গলায় উড়ুনির ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়ল মেয়েটি!

স্কুলের সুনামে ব্যর্থতার কালিমা লেপন নিয়ে আর ভাবতে দেয়নি সে কাউকে। তার আত্মহননের অসহ্য যন্ত্রণায় সমগ্র বিদ্যালয় স্তম্ভিত ছিল। প্রধান শিক্ষয়িত্রী হা-হুতাশ করেছিলেন। অশিক্ষিত প্রশ্রয়প্রবণ অভিভাবককে কেন আরও বোঝালেন না! কেন মেয়েটিকে ধমকে পাঠালেন না অন্য বিষয়ে! ব্যর্থতা ঢাকতে যখন কেউ তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণের অবতারণা করে, যেমন সে করেছিল, বলেছিল ফ্লু, বলেছিল দাদার বিবাহ, তখন ধরে নিতে হত, সে জানে সে ব্যর্থ হয়ে চলেছে, পারছে না এবং এই অক্ষমতা স্বীকার করার জোর তার নেই। তুচ্ছ অজুহাতে সে কেবল বিদ্যালয়কেই মিছে স্তোক দেয়নি, নিজেকেও প্রতারণা করেছিল!

সহজে হার মেনে নেওয়া যেমন কোনও পন্থা হতে পারে না, তেমনই আত্মপ্রতারক প্রত্যয় চূড়ান্ত হতাশায় পর্যবসিত হতে পারে।

আজ কেন এই কথা মনে পড়ে? পারমিতার মাতৃহৃদয় তোলপাড় করে উঠল। রেলিংয়ে ঝুঁকে থাকা মেয়ে, আত্মজাতিকা, দুর্বোধ্য অঙ্কের মতো অসীম ও ছায়াময়! কী ভাবছে ও? কী ভাবে? কেন ওর মন পড়তে পারি না? কত গুমরোবে ও আর? তাঁর মনে হয়, তিনি নিজেই শিখে নিতেন যদি হিসেবশাস্ত্র, মেয়েকে সাহায্য করতেন। ঠিক বুঝতেন মেয়ের ত্রুটি কোথায়!

“হট চকোলেট খাবি, মা?” তিনি প্রশ্ন করলেন।

দেবু মুখ ফিরিয়ে বলল, “হট চকোলেট?”

মা: খাবি? ভালবাসিস তো? ঘন দুধ দিয়ে করে দেবে অমিয়া। খা একটু?

মেয়ে: ইচ্ছে করছে না।

মা: এদিকে আয় দেবু। এত মোড়া আছে, বোস! অত ঝুঁকিস না।

মেয়ে: আত্মহত্যা করব না মা। ভেবো না।

মা: ছিঃ! যত বাজে কথা! মাথা ঘুরে যেতে পারে!

মেয়ে: হঠাৎ মাথা ঘুরবে কেন? ফেল কি এই প্রথম করলাম?

মা: তোর বাবাকে কবে থেকে বলছি, বারান্দায় পুরো গ্রিল লাগিয়ে দাও, কিছুতে শুনবে না। নাকি আকাশ দর্শন ব্যাহত হবে! অত আকাশ দেখতে চাও তো ছাদে যাও! ময়দানে বসে থাকো। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে নৌকোয় ভেসে বেড়াও!

অমিয়া: আমিও তাই বলি। গ্রিল দাও। এ পাড়ায় হনুমানের উৎপাতও বেড়েছে। কখন সব তছনছ হয়ে যায়!

দেবাদৃতা মা ও অমিয়ামাসির আশঙ্কা বুঝতে পারছে। সে সরে এল। যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ বিবিধ সর্বনাশ ও ক্ষতির সম্ভাবনার কথা তাকে শুনতে হবে। সে বলে উঠল, “এত সহজে হার আমি মানব না মা। আত্মহত্যাও করব না।”

সে নিজের ঘরের দিকে যেতে লাগল। সেখানে তার একান্ত জগৎ। পোশাকের নিজস্ব ওয়ার্ডরোব। গান শোনার জন্য মিউজ়িক সিস্টেম। পছন্দমতো অনুষ্ঠান দেখার জন্য টিভি। তার কোনও কিছুর অভাব নেই। রায় পরিবার বনেদি অর্থবান। হৃদয়, মন, সংস্কৃতি ও সম্পদের কোনও অভাব তাদের নেই। যত দামি বই-ই হোক, সে কিনে নিতে পারে, যত উচ্চমূল্য কোচিং হোক, সে নিতে পারে। সে নিজে রোজগার করে। বাড়িতেও কোথাও কার্পণ্য নেই। তবু তার বুকের মধ্যে হু হু করে। গোপন এক হাহাকার মরুবালুর মতো ভীতিপ্রদ অসহ তপ্ত অনুভূতি দেয়! তারা যেন গ্রিক উপকথার সেই অভিশপ্ত সিসিফাস। ঠেলে ঠেলে বৃহৎ পাথরের খণ্ড চূড়ার কাছাকাছি নিয়ে যাবে, তারপর তা গড়িয়ে পড়তে দেখবে পুনর্বার তোলার জন্য!

সে পড়ার টেবিলের কাছে দাঁড়াল। সেই এক বিষয়। সেই অডিট সিস্টেম, অ্যাডভান্স ম্যানেজমেন্ট, ল, ডি টি, আই ডি টি!

একবারে সব বিষয় পরীক্ষা দিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। ভাগাভাগি করে দিয়েও সফল হয়নি!

সে নির্লিপ্তভাবে চেয়ে রইল বইখাতার দিকে। তার কেমন মায়া হতে লাগল। নিরাসক্তিজনিত মায়া! বইগুলো ছুঁতেও ইচ্ছে করছে না, অথচ ওদের কোনও অপরাধ নেই। কে তবে দোষী?

সে অলসভাবে শুয়ে রইল বিছানায়। খোলা চোখ। জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যায়। সুন্দর ফুলছাপ ভারী পরদা জানালার দু’পাশে হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছে। দেওয়ালে তারই আঁকা পাঁচটি ছবি সযত্নে বাঁধিয়ে রেখেছে মা। কত ভালবাসা, কত স্নেহে, যতনে, আনন্দময় গৃহে প্রতিপালিত সে। প্রতিদানে সে কী দিল? জিতুদিদির জন্য সবাই বারংবার গর্বিত ও নন্দিত হয়েছে। সে জিতুর সমকক্ষ মনে করে না নিজেকে। কিন্তু এমন অক্ষমই কি সে, একটু সাফল্য, একটু স্বস্তির অঞ্জলি দিতে পারে না এ পরিবারের পরম প্রিয়, শ্রদ্ধেয় মানুষগুলিকে?

সে জানে, আজ সন্ধ্যাই হবে তার ভাঙা মনের মেরামতির কাল। যন্ত্রপাতি সমেত সকলেই চলে আসবে। জেউ-জেম্মা। কাকুন-কাম্মা। শানু। জিতুদিদি। তার বর মনোময়দা হয়তো আসতে পারবে না, কিন্তু পরের বারের সাফল্য কামনা করে মজাদার কোনও বার্তা পাঠাবে! তার ফেল করার ফলাফলও এ পরিবারে একটি নকশা নির্দিষ্ট করে ফেলেছে! যে-কোনও মাঙ্গলিক উৎসবের মতো।

অমিয়া নানারকম বাদাম সাজিয়ে প্লেট রাখলেন টেবিলে। সঙ্গে পারমিতা। মেয়েকে একা থাকতে দেওয়া চলবে না। ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে। কথা বলাতে হবে।

অমি: খেয়ে নাও বাবুসোনা। দিনদিন কেমন প্যাকাটি হয়ে যাচ্ছ বলো তো!

দেবু: থাক। খাচ্ছি।

মা: বেশি মনখারাপ কোরো না। আবার উঠে-পড়ে লাগো।

দেবু: লেগেই তো আছি মা।

মা: আমি বলি কী, অডিট ফার্মের কাজটা ছেড়ে দিয়ে পুরো সময় পড়াশোনায় দে।

দেবু: ওখানকার অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে মা। তা ছাড়া কাজটা আমার ভাল লাগে।

মা: অভিজ্ঞতা হল তো। অফিস যাস, তারপর কোচিং, ফিরে এসে পড়া। শরীর-মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ভেবে দেখ সোনা, কোথাও কম পড়ছে না তো?

দেবু: ভেবে দেখব মা।

মা: বন্ধুরা কেউ পাশ করেনি?

দেবু: বললাম তো! না!

মা: আয় চুলে একটু তেল মাখিয়ে দিই।

দেবু: তেল? কেন?

মা: মেয়েকে একটু আদর-যত্ন করতে ইচ্ছে করে না?

দেবু: আর কত যত্ন করবে মা? বুড়োধাড়ি হয়ে গেলাম!

মা: আমাকে বুড়ি বললি?

দেবু: না। তোমাকে কেন বলব? নিজেকে বললাম। ধাড়ি। বুড়োধাড়ি! অকম্মার ধাড়ি!

সে যখন এমন রুক্ষ ছিল না, এমন অবসাদে ন্যুব্জ হয়নি, তার আশাময়ী স্বপ্ন রঙিন পাখির মতো রোজ তাদের বাড়ির সামনের কদমগাছের চূড়ায় এসে বসত। যখন চিলের মতো দূরতম আকাশলীন বিন্দুবৎ হয়ে যায়নি সে, তখন আদুরে গলায় বলত, “তুমি কক্ষনো বুড়ি হবে না মা। জানো মা, তোমার মতো সুন্দর আর কাউকে লাগে না!”

মা: সব মেয়েরই মাকে সবচেয়ে সুন্দর লাগে। তোর জেম্মা তো মহামায়ার মতো দেখতে! কী রং! কী চোখ-নাক! রোগিণীরা এরকম ডাক্তার দেখে এমনিই অর্ধেক সেরে ওঠে। শ্রীমন্তী, তোর কাম্মা, গোলাপি গোলাপের মতো সুন্দর!

মেয়ে: তুমি সবচেয়ে সুন্দর মা। তবে জেম্মা আর কাম্মাও অপরূপ সুন্দরী। ঠাকুমার পছন্দ ভাল।

মা: শ্রীমন্তী তোর কাকুনের নিজের পছন্দ।

মেয়ে: প্রেম তো আর করেনি!

মা: সেই তো প্রেম মা। চোখ দিয়ে দেখে হৃদয়ে টেনে নিয়েছিল! অঙ্কও ওরকম। দেখার সঙ্গে-সঙ্গে ভাবমূর্তি তৈরি হয়ে যায়। অঙ্ক আসলে কষতে হয় শূন্যে। শূন্য। যা নেই। অথচ আছে। যাকে কোনও ইন্দ্রিয় দিয়েই তুমি ধরতে পারবে না কিন্তু সে তোমার অস্তিত্ব জুড়ে থাকবে। ধরো মন, সে-ও শূন্যই। মন কী, মন কেমন? তার কোনও বস্তুগত অস্তিত্ব নেই। অথচ সে আছে। হৃদয়ও তাই। হৃদয় তো মনেরই অংশ।

মেয়ে: মন যদি শূন্য হয় মা, হৃদয় কি তবে শূন্যের অংশ? শূন্যের কি অংশ হয় মা?

মা: শূন্য একক, সর্বব্যাপী ও অসীম। দর্শন তাকে খণ্ড করতে পারে। অঙ্কে তত্ত্বের প্রমাণ করার জন্য দুটি শূন্য ধরা হয়। অর্থাৎ একাধিক শূন্যের কল্পনা। শূন্যকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে ফল হয় অসীম। এই মহাবিশ্ব যদি অসীমের অংশ হয়, তবে দ্বিতীয় অসীমের অস্তিত্ব কল্পনা করতে হয়। যদি সীমাহীন সর্বব্যাপ্তির কোনও সত্তা থাকে, তবে সত্তাহীন সীমাহীন সর্বব্যাপ্তির সঙ্গে তাকে মিলিত ও অভিন্ন হতেই হবে। অর্থাৎ কোনও অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ত্ব যেভাবেই দেখা হোক, তা শুধু অসীম বললে চলবে না, তা অখণ্ডও বটে। এখানে অঙ্ক মিলে যায় দার্শনিকতায়।

মেয়ে: মা, তুমি জীবনের সমস্ত কিছুই কি অঙ্ক দিয়ে দ্যাখো? তোমার জন্য ঘর-সংসার এসব কিছুই প্রয়োজন ছিল না। তোমার উচিত ছিল শুধু অঙ্ক করা।

মা: না মা! জীবনে সবকিছুরই প্রয়োজন আছে, নিজস্ব মাধুর্য আছে। যা হয়েছে, তা-ই কি কম? আসল কথা তুমি তৃপ্ত কি না! আনন্দিত কি না! আমার বয়স কম ছিল, অনভিজ্ঞ ছিলাম। কষ্ট পেয়েছি। আজ আমার জীবন নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই। স্কুলে পড়াতে আমার ভাল লাগে। সংসারে তোমাদের নিয়ে ভাবতে ভাল লাগে। কে জানে, গবেষক হিসেবে হয়তো কোনও সার্থকতাই আসত না। অতীত দুর্বোধ্য, ভবিষ্যৎ অজ্ঞেয়। যা বর্তমান, তারই মধ্যে আনন্দ ও সৌন্দর্য খুঁজে নিতে হয়।

মেয়ে: বর্তমান তো মুহূর্ত মাত্র মা। বর্তমানকেই কি সবসময় বোঝা যায়?

মা: চূড়ান্ত দার্শনিকতায় তাই। কিন্তু মানুষের সুবিধের জন্য বর্তমানের একটি পরিসর ধরে নেওয়া হয়। যেমন, পাঁচ বছরের সরকার। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। বয়স। জন্মদিন। সূর্যোদয় সূর্যাস্ত মিলিয়ে সময়ের হিসেব। কর্মজীবনের সময়কাল। এর মধ্যে ভবিষ্যৎ ঢুকে পড়ে। এমন ভবিষ্যৎ যাকে আমরা অবশ্যম্ভাবী বলে ধরে নিই।

মেয়ে: তোমার স্কুলে পড়ানো, গবেষণা করতে না পারা, সব মেনে নিয়েছ ঠিকই, কিন্তু ঠাকুমার ওপর আমাদের খুব রাগ মা। বুড়িটা বদমাইশ ছিল।

মা: ছিঃ ছিঃ, ও কী ভাষা!

মেয়ে: সহজে হার না মানাই তোমার নীতি, কিন্তু তুমি, জেম্মা– কেমন করে ঠাকুমার কাছে হার মানলে? সুন্দরী ও বিদুষী বউ নিয়ে ঠাকুমা গর্ব করত শুনেছি, আবার তোমাদের সঙ্গে দাসীবাঁদির মতো ব্যবহার করত। বদমাইশ তো ভাল কথা মা। তোমাদের আড়ালে আরও কড়া কথা বলি আমরা।

মা: আর বোলো না। ওটা ঠিক নয়। তিনি তোমার পিতৃদেবের জন্মদাত্রী। হার না মানা– এর অর্থ কিন্তু দুবির্নীত, অসংযমী, অসহিষ্ণু বা বিবাদপ্রিয় নয়। তিনি তো শেষপর্যন্ত আমাদের আটকে রাখতে পারেননি। দ্যাখো, রক্ষণশীলতা সমাজের একটা অসুখ। আমাদের সবার মধ্যে কম-বেশি আছে। নানা ধরনে আছে। তোমার ঠাকুমার সবই কি খারাপ ছিল? জিতু হওয়ার পর আত্মীয়স্বজন কম কান ভাঙায়নি! বলেছে, প্রথমটা নাতি হল না? ডাক্তার হলে কী হবে, বউয়ের পয় নেই!

মেয়ে: উফ!

মা: শাশুড়ি বললেন, নাতি আর নাতনিতে তফাত কী! সবই তো রায়পরিবারের রক্ত। আমার ছেলেরা রত্ন। বউয়েরা রত্নাবলি। যারা আসছে, সবাই বংশের গৌরব বৃদ্ধি করবে।

মেয়ে: এদিক নেই ওদিক আছে। মনে-মনে হয়তো নাতির জন্য আফসোস ছিল, কিন্তু অহংকারী বুড়ি ভাঙবে তো মচকাবে না। আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হলে বাইরের কেউ এসে সান্ত্বনা দিলে অহংকারে লাগে না?

মা: স্পষ্টবাদী ছিলেন। কিছু অপছন্দ হলে বলে ফেলতেন তো!

মেয়ে: মা, ঠাকুমা তোমার কত বড় সর্বনাশ করেছে, তবু তুমি তার পক্ষ নিচ্ছ?

মা: আরও অনেক খারাপ শাশুড়ির কথা জানি যে। বউকে খেতে দেয় না, ছেলের কান ভাঙায়, ছেলে-বউয়ের মিল সইতে পারে না, বাপের বাড়ি নিয়ে খোঁটা দেয়, আরও কত কী! তাঁর এসব ছিল না। তিনি ছিলেন সম্রাজ্ঞী। তাঁর ইচ্ছাই আদেশ। কিন্তু প্রজাদের স্বাস্থ্য ও সুখের প্রতি নজর ছিল। তোর জন্মের পরও তিনি নিরানন্দ প্রকাশ করেননি। অনেক পরিবারেই মেয়ের অন্নপ্রাশন হয় না। তোদের অন্নপ্রাশনে যথেষ্ট সমারোহ হয়েছিল।

মেয়ে: এত সহিষ্ণু তুমি মা! আমি এত নিরপেক্ষ হতে পারব না।

মা: ভালমন্দ মিশিয়ে মানুষ। সহিষ্ণুতা আসে অভিজ্ঞতায়, মন পরিণত হলে।

মেয়ে: চার্লস শোভরাজ, রঙ্গা-বিল্লা, ফুলন দেবী– সকলের মধ্যে তুমি ভাল খুঁজে পাবে! গব্বর সিং-ও বাদ যাবে না!

মা: নিশ্চয়ই। তাদের মধ্যে ভালত্ব নিশ্চয়ই আছে। খুঁজতে হবে। সময় দিতে হবে। ফুলনের ইতিহাস পড়ো, তোমার সহানুভূতি জন্মাবে। গব্বর সিং চরিত্রটি খলনায়ক হিসেবে উপস্থাপিত। দ্যাখো, ব্যাপারটা কেমন মজার। যখন কোনও চরিত্রের সান্নিধ্য পাওনি তুমি, বহুদূর থেকে তাকে দেখছ, তখন আংশিক উপস্থাপনা দিয়ে তুমি তার সম্পর্কে সার্বিক ধারণা করছ। আবার, যাকে কাছ থেকে দেখছ, হয় তার দোষগুলিই তোমার চোখে পড়ছে, নয়তো তার দোষ তুচ্ছ করে তার ভালত্বে তুমি বুঁদ হয়ে আছ। নিকটজনের প্রতি নিরপেক্ষতা জন্মায় দূরে গেলে। আমার শাশুড়ির প্রতি আমার তেমনটাই হয়েছে।

কত কথা ছিল মা ও মেয়ের। ফুরোত না। সেইসব কথার মধ্যে দিয়ে দু’জনের সংযোগ রচিত হত। পারমিতা মেয়ের মনের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করতে পারতেন। মেয়ের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা সঞ্চার করতেন। দু’জনের মধ্যে সুঠাম সুন্দর সেতু ছিল। আজ কী এক দুর্ভেদ্য আড়াল! মেয়ের আনন্দ নেই, উত্তেজনা নেই, কথা নেই। এই পঞ্চমবারের ব্যর্থতার খবরে সে যেন প্রস্তরীভূত! মায়ের মনে হচ্ছে এইবার একটু পরিবর্তন দরকার তার জীবনে। তরুণ মেয়েটি মায়ের, তার তারুণ্য শুষে নিচ্ছে একঘেয়ে, অকল্পনীয় ব্যর্থতা! জীবন কেবল পাশ-ফেল পাঠ্যপুস্তক নয়– এই সহজ বার্তাটি মেয়েকে বলতে মায়ের সাহস হচ্ছে না। কবে থেকে দেবু এত দূরের হয়ে গেল!

মেয়ের বিছানার পাশে চেয়ার টেনে বসে আছেন। তাঁর দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুল মেয়ে। নীরব নির্দেশ। যাও তুমি। একা থাকতে দাও।

পারমিতার ভাল লাগল না। যতই মনখারাপ থাক, এভাবে শয়ন সুশীল নয়। মায়ের সঙ্গেও এমন করার কথা নয়!

তিনি উঠে পড়লেন। বাদাম সাজানো প্লেট নিয়ে নিলেন হাতে। ও খাবে না এখন। অমিয়ার হাতে ফিরিয়ে দিলেন। আকস্মিক ক্রোধে কপাল টিপটিপ করছে। খোঁচানি নিয়ে বসলেন টবগুলোর মাটি আলগা করতে। নভেম্বর পেরিয়ে ডিসেম্বর পড়তেই দেবু যেন গম্ভীরতর হয়ে উঠল। এখন এই শীতের বেলায়, যখন ভ্রমণের পরিকল্পনার কথা, তখন বাড়িজুড়ে বিষাদ, বিষাদ। কে যেন অলক্ষ্য থেকে পেতে রাখে ফাঁদ! ব়ড় গোল ক্যাকটাসের কাঁটায় লেগে হাত ছড়ে গেল। পারমিতা ডাকলেন, “অমিয়া!”

রক্ত পড়ছে। এক ফোঁটা, দু’ফোঁটা, তিন ফোঁটা!

অমি: ডাকছিলে?

পার: তুলো আর ডেটল নিয়ে এসো।

অমি: ও মা! দেখো কাণ্ড! একটু সাবধানে করবে তো। একে এবার ছাতে তুলে দাও। রাক্ষসের নখের মতো কাঁটা। বলা নেই কওয়া নেই, শাড়িতে টান দেয়! আহা! কী রক্ত!

পার: ও কিছু না। তুলোটা চেপে ধরো।

দেবু এসে দাঁড়াল। “কাটলে কী করে?”

পার: ওই একটু। কাঁটাগুলো মোটা তো!

দেবু: ওঠো! অমিয়ামাসি, অল্প গরম জল দাও। জায়গাটা ধুতে হবে। ওষুধের বাক্সটা নিয়ে আসি।

পার: আরে! সামান্য কাটা-ছড়া! ও নিয়ে অত কিছু করতে হয় না।

দেবু: সামান্য নয়। ওঠো! মোড়াটায় বোসো!

গরমজলে ডেটল ফেলে, তুলো ভিজিয়ে যত্ন করে ক্ষত ধুয়ে দিল মেয়ে। সংক্রমণ প্রতিরোধী ওষুধ লাগিয়ে পটি বেঁধে দিল। “কিছুক্ষণ রাখো,” বলল সে। আবার নিজের ঘরের দিকে যেতে লাগল। একবার ঘুরে বলল, “শুধু শুধু আজ স্কুলে গেলে না!”

অমি: যায়নি, ভালই করেছে। তোমার মনখারাপ। মায়ের কি ভাল লাগে?

দেবু: আমার মন নতুন করে আর খারাপ হয়নি।

অমি: স্কুলে গেলেই সবাই জিজ্ঞেস করবে, মেয়ে পাশ করল?

দেবু: যেদিন যাবে, সেদিনই করবে।

পারমিতা চুপ করে বসে আছেন। খানিক আগে যে-ক্রোধ জন্মেছিল, তার জন্য ভারী অপরাধী লাগছে এখন। মেয়ে পিঠ ফিরিয়ে শুয়েছিল, ভদ্রতার রীতি মানেনি। মায়ের সঙ্গে এটুকু সে করতেই পারে না কি? শানু তো কতবার ওর মাকে নিজের ঘর থেকে বের করে দেয়! “বেরোও, বেরোও, বেরোও! ফোটো এখন!”

শানুর মা: এই তো এলাম। তাড়াচ্ছিস কেন?

শানু: না না না! যাও! একটু নিমকি পাঠাও তো!

শানুর মা: পাঠাব না, যা।

শানু: ফুটবে কি না!

শানুর মা: ছি! কী রকের ভাষা! মেজজেম্মা সব শুনছে। কান মুলে দাও তো মেজদি।

শানু: কী খারাপ বললাম! বিশুদ্ধ বেলপাতার ভাষা। রকের ভাষা বলে কিছু হয় না মা! রকই নেই! এবার ফোটো!

মায়ের সঙ্গে আপনজনের সঙ্গে, এমন স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারই তো কাম্য।

তা হলে কেন তিনি ক্রুদ্ধ হলেন? তিনি নিজেও কি মেয়ের কাছ থেকে দূরে চলে যাননি? মেয়ের পৌনঃপুনিক অকৃতকার্যতায়, নিরর্থক বিফলতায় মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছেন না কি? মেয়ের ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছে, তার নিজস্ব জগৎ আছে, সময় বিশেষে একাকিত্বের পরিসর তার প্রয়োজন হয়, এতে অন্যায় কিছু নেই। নিজের ব্যর্থতার যন্ত্রণায় সে কেঁদে আকুল হয় না, চেঁচামেচি করে না, ওঃ আমার কী কষ্ট– বলে নজর কাড়ার চেষ্টা করে না। সাধ্যমতো সাধনা করে যাচ্ছে বছরের পর বছর। পারমিতা যেন নতুন দৃষ্টিতে মেয়েকে দেখলেন! হাতে পটি বেঁধে দিয়ে মেয়ে তাঁর চোখের পটি খুলে নিল।

নিরন্তর ব্যর্থতা মানুষকে একা করে দেয়। এমনকী, পিতামাতা ও নিকটজনের কাছেও করে দেয় গুরুভার।

ফোন বাজছে। পারমিতা ধরলেন।

“আমি শুভায়ন বলছি। দেবু আছে?”

“আমি দেবুর মা। ডাকছি ওকে।”

“ভাল আছেন মাসিমা?”

“আছি। তোমার কী খবর? বাড়িতে সবাই ভাল আছেন?”

“মাসিমা, আমাদের একটাই খবর, ব্যর্থতা এবং নতুন করে শুরু করা। আমাদের জন্য বাড়িতে কেউ ভাল থাকে না।”

“সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি দেবুকে দিচ্ছি।”

দেবাদৃতা এল। ফোন ধরল।

দেবু: বল।

শুভ: কী করছিলি?

দেবু: কিছু না।

শুভ: শোন, সায়ন-রূপম-দীপংকর সব আমার বাড়িতে এসেছে। তুই আসবি?

দেবু: কী করতে?

শুভ: শ্যাম্পেনের বোতল খুলে ফেল। ফুর্তির ফোয়ারা ওড়াতে রে শালা! আসবি কি না বল!

দেবু: কারণটা বলবি তো!

শুভ: তোর আসতে কী হয়েছে রে? মা-বাবার হাত ধরে চিড়িয়াখানায় সাদা বাঘ দেখতে যাবি নাকি?

দেবু: আমার বেরোতে ইচ্ছে করছে না। অফিসেও গেলাম না। কারণটা শুনলে যাব কি না ভেবে দেখব।

শুভ: পাগলাস্যারের কোচিং জয়েন করবি? তিন টার্মে শিওর শট।

দেবু: আমি আর কোচিং নেব না শুভ। অনেক টাকা ধ্বংস করেছি! কত স্যার তো দেখলাম।

শুভ: এটাও একবার ট্রাই করি। রাজি হয়ে যা।

দেবু: তোরা যা। আমি না গেলে কী!

শুভ: পার সাবজেক্ট পাঁচশো টাকা! ছ’জন হলে প্রত্যেক বিষয়ে একশো করে কমে যাবে। মানে, একবারে আটশো টাকা কম!

দেবু: এত নিয়ম! কোথা থেকে খবর পেলি? কোথায় থাকেন?

শুভ: ভাই, সব কথা কি ফোনে হয়?

দেবু: আজকের দিনটা একটু ভাবতে দে শুভ! শিওর শট তো অনেক দেখলাম! জায়গাটা কোথায়, বলবি? কোথায় যেতে হবে? তা ছাড়া ছ’জন জোটাবি কী করে?

শুভ: পুরো ঠিকানা এখনও হাতে পাইনি। তবে শুনলাম সোনারপুর। আরও ছ’জন না হলেও, উনি যে টাকা নিচ্ছেন, এই কলকাতার কোচিংয়ের চেয়ে অনেক কম। একটু ট্রেনে চেপে যেতে হবে। বালিগঞ্জ-ঢাকুরিয়া-যাদবপুর-বাঘাযতীন-গড়িয়া-নরেন্দ্রপুর-সোনারপুর।

দেবু: সে তো গ্রাম!

শুভ: পাগলাস্যার গ্রামেই থাকেন। ঠিক আছে। ভেবে বলিস কাল।

দেবু: কাল অফিসের পর ওদের তিনজনের সঙ্গে দেখা করবি?

শুভ: অলি পাব যাবি?

দেবু: হুঁ!

পারমিতা ঝুলবারান্দায় বসে একতরফা বাক্যালাপ শুনছিলেন। দাঁতে ঠোঁট কামড়ালেন একবার। আজ জিতু আসবে। রাতে ভাশুরের ঘরেই নৈশাহার। বললেন, “কিসের নিয়ম রে? কী বলছিল?”

দেবু: কোন এক কোচিংয়ের খোঁজ পেয়েছে!

পারমিতা: কোচিং নিবি না বলছিলি!

দেবু: অনেক তো নিলাম! ভেবে দেখি!

“ভেবে দেখি,” বলার অর্থ এ বিষয়ে মেয়ে কোনও আলোচনা করতে চায় না। তবু তিনি হাল ছাড়ছেন না। বললেন, “ওরা সব পড়বে?”

দেবু: হয়তো।

পারমিতা: আজ রাতে জেম্মার ঘরে খাওয়া। জিতু আসবে।

দেবু: জানি।

পারমিতা: যাবি তো?

দেবু: যাব না কেন?

পারমিতা: কোথাও তো যেতে চাস না।

দেবু: কোথাও, আর জেম্মা-কাম্মারা এক হল?

পারমিতা চুপ করে গেলেন। অর্থহীন কথায় আর মেয়েকে কত বেঁধে রাখা যায়! তাঁর মনে হল, এই শীতের দুপুরটির মতো অসহায় বিষাদের দুপুর তাঁর আর আসেনি। মেয়েটা মরে যাচ্ছে! তার আবেগ, উত্তেজনা, হাসির উচ্ছ্বাস– মরে যাচ্ছে সমস্তই। অরুণাংশুর সঙ্গে কথা হয়, অন্যদের সঙ্গেও হয়, কিন্তু এই সমাধানহারা অসহায়তার অন্ত নেই।

“কী গো দেবুদিদি! কী করছ?” ঝলমলে মুখে প্রবেশ করল শানু।

দেবু: কী আর করব! বইগুলোয় নতুন মলাট পরাব ভাবছি।

শানু: আরে ধুর! ফেল করেছ তো কী হয়েছে! সবাই জানে, সিএ ফেল আর চোদ্দো বছরের জেল একই কথা! চলো, একটা গরম ফিল্ম মেরে আসি।

দেবু: নাঃ!

শানু: চঁলো নাঁ দেঁবুদিদি, চঁলো নাঁ, চঁলো নাঁ…

দেবু: উফ্ফ! নাকিকান্না ধরলি কেন? মারব এক চড়!

শানু: চলো, তা’লে মারামারি করি! ছোটজেম্মা রেফারি!

দেবু: কী সিনেমা?

শানু: প্ল্যাটুন দেখবে? চলো এসপ্ল্যানেড যাই। গাড়ি নিয়ে বেরোই। আমি চালাব। একটু হাওয়া খাওয়া যাবে।