ব্রেকফাস্ট

ব্রেকফাস্টকে কি ডিনার বলা যায়?

শুনতে অবাক লাগলেও অবশ্যই যায়। শুধু যায় না, বলা উচিত। খাবারদাবারের ইতিহাস খেয়াল করলে দেখা যাবে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের খাবারের সময় বদলেছে। এই তো শ-দেড়েক বছর আগেও মানুষ দিনের সেরা খাবারটা আলো থাকতে থাকতে খেয়ে নিত। রাতের বেলা আলো ছিল মহার্ঘ। আর অন্ধকারে ভালো ভালো খাবার খেতে কে চায়? যা খাচ্ছি তা যদি ঠিকঠাক চেখে দেখার সঙ্গে চোখেও না দেখতে পারি, তবে মন ভরে না।

ষোড়শ শতকে ইউরোপে দিনের সেরা খাওয়াটা খাওয়া হত বেলা ১১টা নাগাদ। ঘুম থেকে উঠেই মানুষ খাই খাই করত কি না জানা নেই, তবে করলেও টুকটাক যা খেত, তাকে বলা হত স্ন্যাপ বা স্ন্যাক। শব্দটা ডাচ শব্দ Snacken থেকে এসেছে, অর্থ চিবানো। এই ১১টার সময় বড়োলোক, গরিব নির্বিশেষে যে খাওয়াটা খেত তার নাম ছিল ‘ডিনার।’ মজার ব্যাপার এই ডিনার শব্দের মূলে রয়েছে ফরাসি শব্দ disner বা desjeuner, যার মানে উপবাস ভঙ্গ করা বা ব্রেকফাস্ট। বুঝুন কী গেরো। বড়োলোকদের ক্ষেত্রে এই ডিনার চলত প্রায় ঘণ্টা দুই তিন ধরে। খাওয়ার সঙ্গে আলাপ, আড্ডা, ব্যবসার কথা, সব হত এই ডিনারেই। এই প্রসঙ্গে বলি, ডিনার সেরেই লন্ডনের অভিজাতরা ছুটতেন গ্লোব থিয়েটারে, নাটক দেখতে। কিন্তু নাটক শুরু হত দুপুরের পর পরই। যাতে জায়গা মিস না হয়ে যায়, তাই তাঁরা তাঁদের চাকরদের আগে পাঠিয়ে দিতেন চেয়ার ধরতে। নিজেরা ডিনার সেরে ধীরেসুস্থে আসতেন। নাটকের মাঝে দেখতে বসলে অনেকসময় নাটকের মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতেন না, আর রেগে গিয়ে বেজায় হট্টগোল বাধিয়ে দিতেন। (ডিনারে সদ্য পান করে আসা পানীয়ও এই কাজে প্রভূত সাহায্য করত)। নাটকের কলাকুশলীরা তো লবেজান। এসব দেখে শেক্সপিয়র নামের এক ছোকরা ভালো বুদ্ধি ঠাউরালেন। খেয়াল করে দেখলেন, ডিনার সেরে অভিজাতদের আসতে আসতে প্রায় তৃতীয় অঙ্ক শুরু হয়ে যায়। তাই তিনি নিজের নাটকগুলো এমনভাবেই লিখলেন, যাতে তৃতীয় অঙ্কের পরই নাটকের আসল ঘটনা ঘটতে থাকে। প্রথম দুই অঙ্ক না দেখলেও চলে। ভেবে দেখুন, শুধু ডিনারের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে শেক্সপিয়রকে নাটকের ধরন পালটাতে হয়েছিল।

যা বলছিলাম, ধীরে ধীরে ডিনার পিছাতে থাকল। আর সে জায়গায় এল নতুন শব্দ ‘লাঞ্চ’, যাকে অভিজাতরা বলতেন ‘লাঞ্চেওন।’ মুশকিল হল এই লাঞ্চেওন যে অ্যাংলো-স্যাক্সন শব্দ nuncheon থেকে এসেছে, তার মানে দুপুরের পানীয় (খাবার নয়)। সোজা কথা ডিনারের আগে হালকা কিছু খাবার আর পানীয় খাওয়ার নামই ছিল লাঞ্চ।

দিনের আলো থাকতে থাকতে ডিনার সেরে নিতেন সবাই। রাতে শোবার আগে হালকা স্ন্যাক্স আর চা। এই ভোজনের নাম সাপার। যা সরাসরি ফরাসি Supper থেকেই ইংরেজিতে এসেছে। মানে সন্ধ্যার খাওয়া। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? ডিনারের পর মানুষজন নড়তেচড়তে পারতেন না। বিশ্রাম নিতেন, নাটক দেখতেন। রাতের হালকা খাওয়া খেয়ে বন্ধুবান্ধব নিয়ে সান্ধ্য ভ্রমণে বের হতেন। আর তা থেকেই ইংরেজিতে প্রবাদ এসেছে, ‘After dinner rest a while, after supper walk a mile’.

কফির বিশ্বজয়

সে অনেক কাল আগের কথা। প্রায় বারোশো বছর হবে। ইথিওপিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে কাফা প্রদেশের এক মেষপালক পাহাড়ে তাঁর ভেড়াদের ছেড়ে দিয়ে ঝিমুচ্ছিলেন। ভেড়ারাও ঝিমুতে ঝিমুতে ঘাস চিবাচ্ছে। হঠাৎ তিনি দেখলেন চার-পাঁচটা ভেড়া যেন ভেড়ার পালের মধ্যে থেকেও অন্যরকম আচরণ করছে। বেশ চনমনে উত্তেজিত ভাব। ব্যাপার কী? দেখতে গিয়ে দেখলেন, সেগুলো ঘাস না খেয়ে পাশের এক ঝোপ থেকে মাটিতে খসে পড়া লাল লাল ফল খাচ্ছে। আর খেয়েই লাফালাফি শুরু করেছে। একটু ভয়ে ভয়ে তিনিও দু-তিনটে ফল খেলেন। ঘুম উড়ে গেল নিমেষে। বাঃ রে বলে তিনি সেই ফল বেঁধে নিয়ে এলেন গাঁয়ে। খবর ছড়িয়ে পড়ল। কাছেই ছিল খ্রিস্টানদের এক মঠ। সেখানের সন্ন্যাসীরা সেই ফল নিয়ে এলেন। মঠে গাছ লাগালেন। আর বহু চেষ্টার পরে কাদাটে খয়েরি একটা তরল বানালেন, যা পান করলে রাতে প্রার্থনার সময় তাঁদের ঘুম পেত না। কাফা থেকেই এই গাছের নাম হল কফি।

এই গল্প আপনি আরবে বলতে যান। মারধর খেতে পারেন। তাদের বিশ্বাস তারাই কফি আবিষ্কার করেছে। তবে এখন আমরা যে কফি খাই, তার রোস্টিং, গ্রাইন্ডিং, এমনকি ফিল্টারের পদ্ধতিও আরবদের আবিষ্কার, এটা ঐতিহাসিক সত্য। আরবরা বলে কফি শব্দটাও এসেছে আরবি ‘কাওয়া’ থেকে, যার মানে ‘খিদে না পাওয়া।’ এ কথা মর্মে মর্মে সত্যি। হোস্টেল থাকাকালীন যেদিন যেদিন দেরিতে ঘুম থেকে উঠে দেখতাম খাওয়া শেষ, কতবার এককাপ কফি দুপুর অবধি আমার খিদে মিটিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বহুদিন অবধি আরবরা কফির মৌরসি পাট্টা নিজেদের হাতছাড়া করেনি। কফিবীজকে জলে ফুটিয়ে অন্য দেশে রপ্তানি করত, যাতে তা থেকে গাছ না গজায়। অটোমানরা আরব আক্রমণ করে দেশে ফেরার সময় বেশ কিছু কফিবীজ সঙ্গে করে নিয়ে যায়। অল্প সময়ে তা তুরস্কে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৫৫৪ সালে ইস্তানবুলে রীতিমতো কফি হাউসও ছিল। ভাবুন কাণ্ড।

তুরস্কের থেকে ইউরোপের নানা দেশে কফি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তবে এই বিধর্মী খাওয়ায় পোপের অনুমোদন ছিল না। তাই খ্রিস্টানরা লুকিয়ে লুকিয়ে কফি পান করতেন। শেষে স্বয়ং পোপ অষ্টম ক্লেমেন্টও একদিন বাধ্য হয়ে কফির কাপে চুমুক দিলেন আর দিয়েই তাঁর মেজাজ এত ফুরফুরে হয়ে গেল, যে তিনি ঘোষণা করলেন, ‘এত ভালো পানীয়কে শয়তানের পানীয় বলাই যায় না। বরং এঁকে ব্যাপটাইজ করে খেস্টান বানিয়ে দেই।’ যেই ভাবা সেই কাজ। গোটা ইউরোপ জুড়ে এবার ব্যাঙের ছাতার মতো কফি হাউস গজাতে লাগল। কিন্তু ঝামেলা একটাই। দাম বড্ড বেশি। সব কফি আসত মূলত আরবদের থেকে। তারাও মওকা বুঝে প্রচুর দাম হাঁকত। তাদের বাজার খারাপ করল ওলন্দাজরা আর গাব্রিয়াল মাতো দ্য ক্লু নামে এক চোর।

ওলন্দাজরা মোকা বন্দরে (এই নামে একটা কফিও আছে) কিছু আরব ব্যবসায়ীকে ঘুষ দিয়ে কয়েকটা কফির চারা জোগাড় করে। তবে ক্লু-এর অভিযানের কাছে সেসব নস্যি। ক্লু ফরাসি রাজা পঞ্চদশ লুইয়ের কাছে একটা কফিচারার জন্য আবেদন করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল ক্যারিবিয়ানে এই গাছের চাষ করলে আরবদের দাপট কমানো যাবে। রাজা লুই বললেন, ‘পাগল নাকি? এত দামি গাছ দেওয়া যাবে না। ভাগ হিঁয়াসে।’ ক্লু দেখলেন আঙুল সোজা করে যখন হচ্ছে না, তখন বাঁকানো যাক। রাতের অন্ধকারে পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগানে ঢুকে গাছ চুরি করে জাহাজে চেপে সোজা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মার্তিনিক দ্বীপে। পথে সেই জাহাজে নাকি জলদস্যুও আক্রমণ করেছিল। ক্লু কোনও ক্লু রেখে যাননি, ফলে সম্রাট টেরও পেলেন না। এদিকে মার্তিনিক দ্বীপে চাষ-আবাদ করে লালে লাল হলেন ক্লু। পঞ্চাশ বছরে মার্তিনিকেই এক কোটি আশি লাখ চারা হল। সেখান থেকে ছড়িয়ে গেল গোটা আমেরিকায়।

এদানি সিসিডি, স্টারবাকস আর বারিস্তার সৌজন্যে কফি বেশ ডেলিকেসির জায়গায় চলে গেছে। নানারকম কফি আমাদের তৃষ্ণা মেটাচ্ছে অহরহ। এদের মধ্যেই সবচেয়ে বিখ্যাত দুখানার গল্প বলি বরং।

এসপ্রেসো— জানি না কেন অনেকে এঁকে এক্সপ্রেসো বলেন। তবে এই কফির শুরুই হয়েছিল কিন্তু দ্রুত কফি বানানোর চেষ্টা থেকে। উনিশ শতকে সারা ইংল্যান্ড জুড়ে যখন শিল্পবিপ্লবের হাওয়া, তখন কফিও গরম জলের বদলে সরাসরি গরম বাষ্পে ভাঁপালে তাড়াতাড়ি হয় কি না তা দেখতে মেশিন বানানো হল। ১৮৯৬ সালের বিশ্বমেলায় প্রদর্শিত হল পৃথিবীর প্রথম এসপ্রেসো কফির এক গাবদা মেশিন। তাতে ঘণ্টায় ৩০০০ কাপ কফি বানানো যেত। এই অবধি সব ঠিকই ছিল। কিন্তু সে কফি মুখে তুলেই সবাই ‘ওয়াক থুঃ’ বলে ফেলে দিলেন, এতটাই বদখত খেতে। মুশকিল হল কফিবিনকে জাঁক দিতে গেলে যে জল লাগে তার তাপমাত্রা ফুটন্ত জলের চেয়ে একটু কম হলে সবচেয়ে ভালো হয়। বাষ্পে সে সুযোগ নেই। তারপর চেষ্টা হল কফিবিনকে একেবারে পাউডারের মতো গুঁড়িয়ে মেশিনের বাষ্পে জাঁক দেওয়ার। ইতালিয়ানরা মেতে উঠলেন এই মেশিন বানাতে। মেশিন তো হল, কিন্তু তাতে সময় লাগত সাধারণ কফি বানানোর চেয়ে অনেক বেশি। এসপ্রেসো মানে দ্রুত আর সেই মেশিনে কফি চাপিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে হত কতক্ষণে কফি তৈরি হবে। শেষে ১৯০১ সালে মিলানের বিজ্ঞানী লুইজি বেজেরা আধুনিক এসপ্রেসো মেশিন আবিষ্কার করেন। ১৯০৬-এর মিলান বিশ্বমেলায় এই কফি খাবার জন্য লাইন পড়ে গেছিল আর এক কাপ কফি বানাতে সময় লাগছিল ৪০ সেকেন্ড মতো।

ক্যাপুচিনো— ১৫২০ সাল নাগাদ ফ্রান্সিসক্যান সন্ন্যাসীদের একটি দলের সঙ্গে মঠের ঝামেলা বাধে। তাঁরা ঠিক করেন মঠ থেকে বেরিয়ে নিজেদের সম্প্রদায় খুলবেন। চার্চ এই ঘটনাকে মোটেই ভালোভাবে দেখল না। সন্ন্যাসীরা বিধর্মী ঘোষিত হলেন আর বাধ্য হলেন গা ঢাকা দিতে। পরে কালাডলিস সম্প্রদায়ের সাধুরা তাঁদের আশ্রয় দেন। এই সাধুরা তাঁদের মতোই মাথায় হুড দেওয়া লম্বা আলখাল্লা পরা শুরু করলেন। তাঁদের ভাষায় এই আলখাল্লাকে বলত ক্যাপুচিন। ক্যাপুচিন তাঁদের আত্মরক্ষাতেও সাহায্য করত। তাঁদের আর কালাডলিসদের থেকে আলাদা করা যেত না। ধীরে ধীরে চার্চের রোষ কমল। এঁরা আলাদা সম্প্রদায়ের মর্যাদা পেলেন আর ১৫৩৮-এ নাপেলস-এ এসে নতুন মঠ বানালেন। এঁদের নাম হল ক্যাপুচিন সন্নাসী।

ক্যাপুচিনরা নিজেদের সকালের প্রথম কফিতে গরম গরম ফেনা তোলা ছাগলের দুধ দিয়ে খেতেন। তাঁরা খেয়াল করেছিলেন, এই ফেনা তাপের কুপরিবাহী। ফলে চরম ঠান্ডায় এই ফেনা ওঠা কফি গরম থাকে অনেক বেশি সময় ধরে। তবে এই কফির নাম কেন ক্যাপুচিনো হল, তা নিয়ে দুটো মত আছে। ক্যাপুচিনো মানে ছোট্ট ক্যাপুচিন। কেউ বলেন সন্ন্যাসীদের আলখাল্লা ছিল কফি রঙের, আবার কেউ কেউ আরও এক কাঠি সরেস। তাঁরা বলেন চারিদিকে সাদা ফেনা, মাঝে গোল খয়েরি কফি; উপর থেকে দেখলে চারদিকে সাদা চুল, মাঝে টাকওয়ালা ক্যাপুচিন সন্ন্যাসীর মতো লাগে। তা থেকেই এই নাম। তবে ব্রেকফাস্টে ক্যাপুচিনো কফির শুরু করেন কে? কাগজপত্র ঘেঁটে একটা নাম পাওয়া গেল। মার্কো ডি অ্যাভিয়ানো। এক ক্যাপুচিন সন্ন্যাসী। ১৬৮৩ সালে ভিয়েনার যুদ্ধের সময় ইনি নাকি টানা হাঁটু মুড়ে প্রার্থনা করে গেছিলেন। সেসময় যাতে তাঁর ঘুমে চোখ ঢুলে প্রার্থনায় বাধা না পড়ে, তাই মাঝে মাঝেই ক্যাপুচিনোতে চুমুক দিচ্ছিলেন তিনি। সত্যি মিথ্যে জানি না। তবে ১৯৮৩-তে ক্যাপুচিনোর ৩০০ বছর পালন হয়েছিল ইতালি জুড়ে। যতদিন গেছে ক্যাপুচিনদের সংখ্যা কমেছে। এখন সারা বিশ্বে হাজার জন ক্যাপুচিন আছেন কি না সন্দেহ। বেচারারা মন দিয়ে কফিটাই বানাতে পারতেন। মাঝখান থেকে ফায়দা লুটছে অন্যরা। একটা সমীক্ষায় দেখলাম স্টারবাকসের ২৫০০০ আউটলেট থেকে প্রতিদিন নাকি ৭৫০ লক্ষ ক্যাপুচিনো বিক্রি হয়।

টোস্ট কখন আর কেন করবেন?

মিশরীয়রা যে কটা আশ্চর্য আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁদের একটা যদি প্যাপিরাস পাতায় লেখালেখি হয়, অন্যটা অবশ্যই পাউরুটি। কীভাবে তাঁরা বুঝলেন ময়দার একটা মণ্ডকে ইস্টের গুঁড়ো মিশিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় রোদে রেখে দিলে, সে মণ্ড আপনাআপনি ফুলেফেঁপে যাবে, আর সেই ফোলা ময়দাকে আগুনে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে বেক করলে পাউরুটি তৈরি হবে, সে এখনও অজানা। কিন্তু সমস্যাটা হয়েছিল অন্য জায়গায়। রুটি তো হল। কিন্তু সে রুটি বেশিদিন ফেলে রাখলে তা ছত্রাকের আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায়। ছয় হাজার বছর আগে মিশরীয় শেফরা চিন্তায় পড়লেন। রুটির আয়ু বাড়াতে হবে। আর তা করতে গিয়েই দেখলেন রুটিকে গরম আঁচে সেঁকে নিলে অনেকদিন অবধি খাওয়া যায়। তৈরি হল টোস্ট। শব্দটা অবশ্য ল্যাটিন টোস্টাস থেকে এসেছে। মানে জ্বলে যাওয়া রুটি। মিশরীয়রা আবিষ্কার করলেও রোমানরা মিশর দখলের সময় এই টোস্টের উপর তাদের নজর পড়ে। তাদের হাত ধরেই গোটা ইউরোপ আর ইংল্যান্ডে টোস্ট ছড়িয়ে পড়ে। তখন মদে রুটি চুবিয়ে তাকে চড়া আঁচে টোস্টানো হত। তাতে নাকি স্বাদ খুলত আরও বেশি।

ভারতে অবশ্য পাউরুটির এন্ট্রি পেতে বেশ বেগ পেয়েছে। এদেশে এই রুটি প্রথম আনেন পর্তুগিজরা। ভারতের পশ্চিমে সিকিভাগকে বলে পাও। একটা গোটা লোফের সিকিভাগ তাই পাও নামেই বিখ্যাত হয়ে গেল। হিঁদুরা ময়দা খায় না। ফলে পাউরুটি মূলত খেতেন খ্রিস্টান আর মুসলমানরা। ১৮৫০ নাগাদ যখন বম্বেতে একের পর এক সুতোর মিল গড়ে উঠছে, খাবার সময় কম, তখন শ্রমিকদের কথা ভেবে কিছু দোকানদার পাও আর কিছু ভাজাভুজি মিশিয়ে সস্তায় পেটভরা খাবার বানালেন, যা খেতেও কম সময় লাগত। অন্যদের দেখাদেখি হিন্দুরাও এই পাওভাজির প্রেমে পড়ে গেলেন। এরপর হেঁশেলে ঢুকতে আর কতক্ষণ!

এবার আসি অন্য একটা প্রসঙ্গে। বাংলায় যাকে বলে স্বাস্থ্যপান, তার ইংরাজিও টোস্ট করা। একে অপরের দিকে মদের গেলাস তুলে ‘চিয়ার্স’ করার আগে সাহেবরা বলেন, Let’s make a toast। পোড়া রুটির সঙ্গে এর সম্পর্ক কী? আবার চলে যাই রোমান আমলে। রোমানরা মদের গেলাসের তলায় একেবারে পোড়া জ্বলে যাওয়া একটা রুটির টুকরো ফেলে দিতেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল এতে নাকি মদের স্বাদ বাড়ে। অনেকের মতে তা না। আসলে মদের সঙ্গে মিশে থাকা অপদ্রব্যদের শুষে নিত সেই জ্বলে যাওয়া পাউরুটি, নীলকণ্ঠ শিবের মতো। মদের স্বাদ বাড়ত সে কারণেই। আজকাল ওয়াটার পিউরিফায়ারে অ্যাক্টিভেটেড চারকোলের যা কাজ, এর কাজ ঠিক তাই ছিল। ষোড়শ শতক অবধি মদের গেলাসে এই টোস্ট ফেলে পান করার রীতি চালু ছিল। ধীরে ধীরে টোস্ট গেলাস থেকে বিদায় নিল। শব্দটা রয়ে গেল।

মধ্যযুগে ইংল্যান্ডে রাজারা এই টোস্টকে আর-এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছিলেন। টোস্ট করার সময় তাঁরা গেলাসে গেলাসে ঠোকাঠুকি লাগাতেন। এতে নাকি পারস্পরিক ‘ভাইচারা’ বাড়ে। এসব কিস্যু না। রাজারা বেজায় ভয়ে থাকতেন, পাছে তাঁদের মদে বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলা হয়। সেই ভয়ে গেলাস ঠোকার নামে নিজের গেলাসের মদ কিছুটা অন্য রাজার গেলাসে চলকে দিতেন। ‘মরলে আমি একা মরব কেন, তুইও মর।’ পরের বার গেলাস ঠেকিয়ে চিয়ার্স বলার আগে একবার ভেবে দেখবেন।

ফ্রেঞ্চ টোস্ট-এর আজব আখ্যান

ডিম-পাউরুটি নামে ছোটো থেকে যাকে চিনি, সে যে আসলে ফ্রেঞ্চ টোস্ট তা জানতে বহুদিন সময় লেগেছিল। দিল্লিতে পড়তে গিয়ে এক ক্যান্টিনে খেতে গিয়ে ‘ফরেন টোস্ট’ নামে একটি খাবারের নাম শুনে অর্ডার দিয়েছিলাম। নিতান্ত দিশি এই ডিমে চুবানো রুটি ভাজা দেখে বেজায় রেগে গেছিলাম বলাই বাহুল্য। যাক গে যাক। ফরাসিরা কিন্তু এই খাবারকে ফ্রেঞ্চ টোস্ট বলে না। বলে pain perdu বা নষ্ট রুটি। যে রুটি টোস্ট করা হয়নি, ফলে নষ্ট হয়ে গেছে, তাকে না ফেলে দিয়ে খাওয়ার উপায় ছিল ডিম, দুধ আর অল্প চিনির গোলায় চুবিয়ে মাখন দিয়ে ভেজে ফেলা।

তাহলে ফ্রেঞ্চ টোস্ট নাম এল কোথা থেকে? ব্রিটেনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে অবধি এঁকে ডাকা হত জার্মান টোস্ট নামে। যেই না যুদ্ধ বাধল, দেশপ্রেমী ইংরেজরা জার্মান নামের সব কিছুকে নতুন করে নাম দিলেন। ব্রিটিশ রাজপরিবার নিজেদের জার্মান পদবি স্যাক্সে-কোবার্গ-গোথা বদলে করলেন উইন্ডসর, জার্মান শেফার্ডের নাম রাখা হল অ্যালসেশিয়ান, আর জার্মান টোস্ট হয়ে গেল মিত্র দেশ ফরাসিদের নামে ফ্রেঞ্চ টোস্ট। ফ্রেঞ্চ টোস্টের নামবদল এই শেষ না। ২০০৩ সালে আমেরিকার ইরাক অভিযানের তীব্র নিন্দা করে ফরাসি সরকার। রাতারাতি মার্কিনরা ফ্রেঞ্চ টোস্টকে ফ্রিডম টোস্ট নামে ডাকতে শুরু করলেন।

কিন্তু যে দেশ থেকে ফ্রেঞ্চ টোস্ট ইংল্যান্ডে আসে, সেই জার্মানরা এঁকে কী বলেন? সেখানে এর নাম Arme Ritter বা গরিব নাইট। এই নামটা থেকে কিন্তু খাবারটার ইতিহাস নিয়ে বেশ অনেকটা জানা যায়। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত একশো বছরের যুদ্ধের (১৩৩৭-১৪৫৩) মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৩৪৬-এর সারসির যুদ্ধ। ইংল্যান্ড তাতে নতুন আবিষ্কৃত লম্বা ধনুক ব্যবহার করে জিতলেও বেশ কিছু নাইট ফরাসিদের হাতে ধরা পড়েন। ফরাসিরা তাঁদের প্রাণে না মারলেও ছাব্বিশজন ধনী নাইটের জমি, টাকা সব কেড়ে তাঁদের কপর্দকশূন্য করে ছেড়ে দেয়। বেচারারা ফিরে এলে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড তাঁদের ও তাঁদের পরিবারদের উইন্ডসর ক্যাসেলের একদিকে থাকার অনুমতি দেন। সামান্য পেনশনও তাঁরা পেতেন প্রতি মাসে। এই নাইটদের ডাকা হত উইন্ডসরের গরিব নাইট নামে। তাঁরা তখন ডিম-পাউরুটি খেয়ে জীবনধারণ করতেন কি না জানা নেই, তবে কিছু তো একটা হয়েছিল, নইলে এই খাবারের নামের সঙ্গে তাঁদের নাম জুড়ল কেমন করে?

১৮৩০ নাগাদ এই নাইটদের পরিবার রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের কাছে দরবার করে। ততদিনে তাঁরা বেশ বড়োলোক। রাজা তাঁদের নাম বদলে উইন্ডসরের সামরিক নাইট করে দেন। তবে অনেকে বলেন জার্মান টোস্টের নাম ফ্রেঞ্চ টোস্ট করার পিছনে এই নাইটদের প্রতি নাকি সামান্য খোঁচাও ছিল, যাতে তাঁরা তাঁদের অতীত না ভুলতে পারেন। কার মনে কী আছে কে জানে?

মার্মালেড আর এক অসুস্থ রানি

মেরি, কুইন অফ স্কট (১৫৪২-৮৭) চলেছেন ফ্রান্স থেকে স্কটল্যান্ডের উদ্দেশে। মাঝরাস্তায় উঠল প্রবল ঝড়। জাহাজ টলমল। রানি বলে কি তাঁর শরীর থাকতে নেই! সি-সিকনেসে কাবু হলেন রানি। কিচ্ছুটি দাঁতে কাটতে পারছেন না। যা খাচ্ছেন বমি হয়ে যাচ্ছে। তাঁর প্রাণ বাঁচাতে দেবদূতের মতো হাজির হলেন তাঁর ফরাসি শেফ। অদ্ভুত এক খাবার বানিয়ে রানিকে খাওয়ালেন তিনি। রানি সে যাত্রা বেঁচে গেলেন। অসুস্থ রানি মেরির নামে খাবারের নাম হল Marie malade আর সেই থেকে মার্মালেড। খুঁজে দেখলে এই গল্পটা অনেক বইতেই পাবেন। শুনতে ভারী ভালো, যদি না জানা যায় অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারির মতে প্রথমবার ইংরেজি ভাষায় এই শব্দটার প্রয়োগ দেখা যায় ১৪৮০ সালে, মেরির বাবার জন্মেরও আগে। আসলে শব্দটির ব্যুৎপত্তি Marie থেকে নয়, পর্তুগিজ শব্দ marmelada থেকে, যার অর্থ কুঁচফলের চাটনি (কুঁচফলকে ওঁরা marmelo বলে থাকেন)। ১৪০০ সাল নাগাদেই ফল প্রচুর দামে ব্রিটেনে আনা হত। একমাত্র অভিজাতরাই এই চাটনি চেখে দেখতে পারতেন। ফলে যাঁদের এই ফল কেনার সামর্থ্য ছিল না, তাঁরা কমলালেবু বা অন্য লেবু দিয়ে একইরকম ভাবে থকথকে চাটনি বানিয়ে খেতেন আর ভাবতেন মার্মালেড খাচ্ছি। জেনে রাখা ভালো, মার্মালেড কিন্তু খাওয়া হত খাবার পরে মিষ্টি বা চাটনির মতো। সকালে রুটির সঙ্গে জ্যামের মতো না।

রুটিতে মার্মালেড মাখিয়ে খাওয়া ঠিক কবে চালু হল বলা মুশকিল। তবে বেশির ভাগেরই মত, ১৭৯০ সালে মিসেস জ্যানেট কিলার এই রীতি চালু করেন। স্কটিশরা এমনিতেই কিপটে বলে বিখ্যাত। মিসেস কিলার যখন মার্মালেড বানালেন, তাতে এত বেশি জল দিলেন যে তা জেলির চেহারা নিল। তবে মিসেস কিলারকে ধন্যবাদ। তিনিই প্রথম অভিজাতদের হাত থেকে মার্মালেডকে নিয়ে জনগণের উপযোগী করে দিলেন। ভোরবেলায় ব্রেকফাস্টে ইংরেজ মধ্যবিত্তরাও রোমান টোস্টের সঙ্গে পর্তুগিজ মার্মালেডের স্কটিশ সংস্করণ মাখিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগলেন।

এগস বেনেডিক্ট— ‘আসলে’ কার আবিষ্কার?

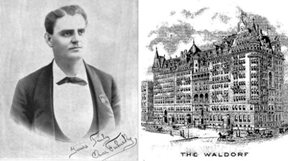

১৯৪২ সালে নিউ ইয়র্কার পত্রিকায় জনৈক রিটায়ার্ড স্টকব্রোকার লেমুয়েল বেনেডিক্টের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। তাতে তিনি জানান, ১৮৯৪ সালের এক সকালে ওয়ালডর্ফ হোটেলে ব্রেকফাস্টে বসে তাঁর কিছুই পছন্দ হচ্ছিল না। শেষে বিরক্ত হয়ে তিনি শেফ অস্কার চিরকিকে বললেন একটা প্লেটে করে বাটার টোস্ট, ডিমের পোচ, মুচমুচে বেকন আর হল্যান্ডেইস সস নিয়ে আসতে। শেফের এই কম্বো এত ভালো লাগল যে পরের দিন থেকেই তিনি হোটেল মেনুতে এই খাবার ব্রেকফাস্ট হিসেবে রাখলেন। শুধু টোস্টের জায়গায় মাফিন আর বেকনের জায়গায় হ্যাম।

বেকন নিয়ে দু-চার কথা বলে রাখি এই ফাঁকে। নুন দিয়ে জারিত শূকরের মাংস বেকন নামে পরিচিত। পেট বা পায়ের পিছনের দিক থেকে সরু সরু টুকরোতে বেকন কাটা হয়। ইংল্যান্ডে এককালে গরিবদের একমাত্র মাংসের উৎস ছিল এই বেকন। তাই ‘bringing home the bacon’ মানে আজও বাড়িতে বড়োসড়ো আয়কেই বোঝায়। এর পিছনেও একটা গল্প আছে। বলেই ফেলি। ১১০৪ সালে ইয়ুগা নামে এক মহিলা এসেক্সে এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেন। টানা এক বছর একদিন যেসব দম্পতি একেবারে একবারও ঝগড়া না করে থাকতে পারবেন, তাঁদের একটা মোটাসোটা শূকরের একপাশ উপহার দেওয়া হবে। প্রথম পাঁচশো বছরে নাকি মাত্র আটজন দম্পতি এই পুরস্কার পেয়েছিলেন। ঠিকই আছে। অবাক হবার কিছু নেই।

ফিরে আসি এগস বেনেডিক্টে। নিউ ইয়র্কারে খবর বেরোনো মাত্র চিঠির বন্যা শুরু হল। এডওয়ার্ড মন্টগোমারি নামে এক ভদ্রলোক লিখলেন, তাঁর কাকার বন্ধু ই সি বেনেডিক্ট নাকি এই রেসিপির আসল স্রষ্টা। সেই ধাক্কা যেতে না যেতেই ম্যাসাচুসেটস থেকে ম্যাবেল বাটলার নামে এক মহিলা লিখলেন, ‘আসল ঘটনা’ হল তাঁদের প্রতিবেশী বেনেডিক্টরা প্রায়ই ডেলমোনিকোর রেস্টুরেন্টে ব্রেকফাস্ট খেতে যেতেন। একদিন রোজকারের খাওয়ায় বিরক্ত হয়ে তিনি নিজের ইচ্ছেমতো মেনুর অর্ডার দেন। সেটাই নাকি এগস বেনেডিক্ট। প্রত্যেকেই দাবি করেছেন তাঁর ঘটনাটাই নাকি আসল ঘটনা।

এদিকে বইপত্র ঘেঁটে যা পেলাম, তাতে আরও ঘেঁটে গেলাম। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত ‘Eggs, and How to Use Them’ বইতে পাঁচ হাজার রকম ভাবে ডিম রান্নার পদ্ধতি আছে। খুঁজে দেখলে দেখা যাবে বেনামে সেখানেও এগ বেনেডিক্টের রেসিপি আছে। ১৯০০ সালে Cunnecticut Magazine-এ আবার বেনামে এই রেসিপি ছাপা হয়। অবশেষে আজকাল খাদ্য বিশারদরা মেনে নিয়েছেন এই আদ্যন্ত আমেরিকান খানাটিও আদতে ফরাসিদের থেকে এসেছে। পাঁচশো বছরেরও আগে থেকে ফ্রান্সে ‘Oeufs a la Benedictine’ নামে ঠিক এই খাওয়াটাই প্রচলিত ছিল। বেনেডিক্টাইন সাধুদের মাংস খাওয়ায় বাধা থাকায় তাঁরা মাছ বা অন্য সিফুড দিয়ে ডিমের এই প্রিপারেশানটা খেতেন।

একটা কথা বলেই শেষ করি। আমেরিকায় এগ বেনেডিক্ট আর্নল্ড নামে এক ব্রেকফাস্টে মাফিনের বদলে বিস্কুট দেওয়া হয়। এই আর্নল্ড ছিল কুখ্যাত ব্যাক্তি বেনেডিক্ট আর্নল্ড। সে ব্যাটা আমেরিকার যুদ্ধের মাঝামাঝি নাকি দলবদল করে ব্রিটিশদের হয়ে লড়েছিল। এমন লোককে আমেরিকার এক খাবার কীভাবে বিখ্যাত করে দিল, তা ভাববার বিষয়।

পরিজ এল কোথা থেকে?

তপন রায়চৌধুরী তাঁর ‘বাঙালনামা’য় পরিজের বিস্তর নিন্দামন্দ করেছেন। ইংরেজদের নাকি স্বাদ বলে কিছু নেই, আর তাই পরিজের মতো কুখাদ্য খেয়ে সুখ্যাত করেন। আসল গল্পটা কিন্তু অন্যরকম। আলোকপ্রাপ্ত হবার জন্য কোন এক সুদূর অতীতে গৌতম এক বৃক্ষের তলায় বসে তপস্যা করছেন। তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলেছেন। একদিন তীব্র ক্ষুধার দহনে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন গৌতম। সুজাতা নামে এক কৃষককন্যা তাঁর মুখের সামনে ধরল অল্প দুধ দেওয়া চালের পরিজ। আরে হ্যাঁ। আমরা যতই পায়েস বলি না কেন, সাহেবরা মাথা নেড়ে নেড়ে বলেন, না না ওটাই প্রথম পরিজ। এই পরিজ খেয়েছিলেন বলেই গৌতম নাকি বুদ্ধ হতে পেরেছিলেন। মজা হল বুদ্ধ এই পরিজের (নাকি পায়েসের?) পাঁচটি গুণও বলে গেছেন। এ জিনিস খেলে নাকি হজমশক্তি বাড়ে, তৃষ্ণা নিবারণ হয়, ক্ষুধানিবৃত্তি ঘটে, কোষ্ঠকাঠিন্য কমে আর বায়ু নির্গমন একেবারে কমে যায়। তাই অমৃতের পর্যায়ে এই খাদ্যকে রেখেছিলেন তিনি।

নেপোয় মারে অমলেট

অমলেট শব্দটা আমি অনেক লেটে শুনেছি। ছোটোবেলায় মামলেট বলেই এঁকে চিনতাম। কাঁচা সরষের তেলে আধভাজা মামলেট, ভিতরে পেঁয়াজ আর লংকার কুচি, ভাবলে এখনও জিভে জল আসে। অমলেট আসলে পার্সি খাদ্য হলেও নামটা খাঁটি ফরাসি। ফরাসি শব্দ alumelle মানে ছুরির ফলা। পাতলা ছুরির ফলার মতো পাতলা এই খাদ্য তাই অমলেট নামে খ্যাত হয়। অনেকে আবার বলেন ল্যাটিন শব্দ ল্যামেলা নামে পাতলা চাটু। সেখান থেকেই নাকি অমলেট এসেছে। ইংরাজিতে প্রথমবার ১৬১১ সালে প্রকাশিত র্যান্ডাল কটগ্রেভের লেখা ‘Dictionary of the French and English Tongues’ বইতে ‘Homelette… an Omelet’ শব্দটা পাওয়া যায়। ১৬৫৩ সালে বিখ্যাত ফরাসি শেফ ফ্রাঁসোয়া পিয়ের ভার্নে তাঁর মিথ হয়ে যাওয়া খাওয়ার বই ‘Le Pattissier francois’-এ অমলেট বানানোর শ-খানেক রেসিপি দিয়ে দেন। ১৬৬০ সালে বইটার ইংরেজি অনুবাদ হবার পর ইংল্যান্ডের ঘরে ঘরেও ফরাসি অমলেট জায়গা করে নিল।

ফরাসি অমলেটের সঙ্গে সঙ্গে যে অমলেট মুখে মুখে জায়গা করে নিয়েছে (আক্ষরিক অর্থেই), তার নাম স্প্যানিশ অমলেট। কথিত আছে এই অমলেট এক জেনারেলের আবিষ্কার। তাঁর নাম টমাস দি সুমালাকারাগুই ওয়াই ডি ইমাজ (ভদ্রলোককে আমরা ইমাজ বলেই ডাকব)। ১৮৩৩ সালে স্পেনে রাজা সপ্তম ফার্দিনান্দের মৃত্যু হলে তাঁর নাবালিকা কন্যা ইসাবেলা সিংহাসনের দাবিদার হন। কিন্তু অমাত্যরা কেউ তাঁকে রানি মানতে রাজি ছিলেন না। জেনারেল ইমাজ নিজের সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইসাবেলার পক্ষে যুদ্ধে নামেন। স্পেনের সেই গৃহযুদ্ধে ১৮৩৫ সালে বিরোধীরা বিবলাও শহর দখল করে নেয়। প্রাণের ভয়ে ইমাজ পালিয়ে অনেক দূর গাঁয়ের এক চাষির বাড়ি আত্মরক্ষা করেন। চাষিবউ তাঁকে চিনতে পারেন। কিন্তু ঘরে খাবারদাবার বাড়ন্ত। এদিকে জেনারেলের পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে। খানিক বাদে বাদেই বলছেন ‘খাবার লে আও।’ চাষিবউ হাতের সামনে যা পেলেন, আলু, পেঁয়াজ আর কিছু ডিম, মিলিয়ে মিশিয়ে ভেজে এক জব্বর অমলেট বানিয়ে আনলেন। খিদের মুখে সেই অমলেট খেয়ে ইমাজ একেবারে তর হয়ে গেলেন। পরে যুদ্ধ জিতে নিজের শেফকে দিয়ে নিয়মিত ওই অমলেট বানাতেন শুধু না, গোটা সৈন্যবাহিনীকে খাওয়াতেন।

সৈন্যদের সঙ্গে অমলেটের সম্পর্ক এখানেই শেষ নয়। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ান একবার সব সৈন্যদের নিয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সের বেসিয়ায় উপস্থিত হলেন। সারা দিনমান ঘোড়ায় চড়ে ক্লান্ত নেপোলিয়ান এক স্থানীয় সরাইখানায় নেমে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী খাবার আছে হে?’ সে অনেক ভেবে পুরু একখানা অমলেট বানিয়ে দিল। নেপোলিয়ান খুশ। পরের দিন আদেশ দিলেন সেই গ্রামের যত লোকের বাড়ি যত ডিম আছে সব একত্র করে বিশাল একটা অমলেট বানাতে হবে। তাঁর সেনারা সেটাই কেটে কেটে খাবে। ব্যস! সেদিন গাঁয়ের লোকেদের আর ডিম খাওয়া হল না। বিশাল কার্পেটের সাইজের একখানা অমলেট বানানো হল গোটা সেনাবাহিনীর জন্য। এখনও তেমন অমলেট বানানো হয়, যার নাম ইস্টার অমলেট। গাঁয়ের লোকের আত্মত্যাগের প্রতীক ছিল সেই অমলেটখানা। দুষ্টু ইংরেজরা এই নিয়ে প্রবাদ বানাল, “You can’t make an omelette without breaking eggs”— গোদা বাংলায়, ‘ত্যাগ না করলে কিছু পাওয়া যায় না।’ সাধে বলছিলাম, নেপোয় শুধু দই মারে না, অমলেটও মারে।

নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি

প্রথমেই গোদা তথ্যগুলো বলে রাখি। গল্প পরে হবে। ১৮৩০ সালে প্যারিসের ৯২, রু দ্য রিশেলু-তে অগাস্ট জ্যাং নামের এক অবসরপ্রাপ্ত অস্ট্রিয়ান অফিসার বেকারি খুলে বসেন। সেখানে নানা খাদ্যের সঙ্গে অস্ট্রিয়ায় ত্রয়োদশ শতক থেকে প্রচলিত রুটি কিপফ্রেল-ও ছিল। নতুন চাঁদের বাঁকা ফালির মতো দেখতে এই রুটি ফরাসিদের দারুণ পছন্দ হল। তাঁরা নিজেদের বেকারিতে এই রুটি বানাতে শুরু করলেন, শুধু জার্মান খটমটে কিপফ্রেল নামটা বদলে ফরাসি সুমিষ্ট ক্রোসোঁ (যা আসলে ইংরাজি crescent বা চাঁদের ফালির নামান্তর) বানিয়ে দিলেন। নামে কি যায় আসে?

এখানে একটা গল্প মনে পড়ে গেল। একটু খোলসা করেই বলি। কলকাতার যদুবাবুর বাজারে এক বাঙাল বেগুন বিক্রি করছে। বেশ জোরে জোরে বলছে, “বাইগন ন্যান বাইগন। এক কিলো আট আনা। “ ভবানীপুরিয়া এক পাঁড় ঘটি ভাবল একে নিয়ে একটু রগড় করা যাক। এসে বলল, “তুমি কী বলছ গো! বাইগন বাইগন? শুনতে কী জঘন্য…”

বাঙালের মাথা গরম হতে শুরু করছে। সে বলল, “ক্যান? আফনে এরে কী বইল্যা ডাকেন?”

“বেগুন। দ্যাখো কী মিষ্টি নাম?” এবার ব্যাপারটা সহ্যের সীমা ছাড়াল। বাঙালদের হাজির জবাবে হারানো মুশকিল। একটু হেসে সে বলল, “মিষ্ট নামই যদি চান, তবে প্রাণনাথ কইরা ডাকেন… হেডা তো আরও মিষ্ট! ন্যান এক কিলো প্রাণনাথ আট আট আনায় লইয়্যা যান…”

ক্রোসোঁর গল্প অবশ্য এখানেই শেষ নয়। কিপফ্রেলের বাঁকা চাঁদের মতো চেহারা হল কীভাবে, তা নিয়ে লম্বা ইতিহাস আছে। অনেকে বলেন এই বাঁকা চাঁদ আসলে মুসলমানদের বাঁকা চাঁদের প্রতীক। ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে জার্মানি আর তুর্কির মধ্যে যে বিখ্যাত তুরের যুদ্ধ হয়, তাতে জার্মান খ্রিস্টানরা জয়লাভ করেন। সেই যুদ্ধ জেতার উৎসবে নাকি প্রথম এই রুটি তৈরি হয়েছিল। অবশ্য বেশির ভাগ ঐতিহাসিক অন্য একটা থিয়োরি মানেন। তাঁদের মতে কিপফ্রেল এতটাও পুরোনো না। ১৬৮৩ সালে তুর্কিরা ভিয়েনার চারদিক ঘিরে ফ্যালে। এক রাতে ভিয়েনার রুটি-বানিয়েরা আচমকা শুনতে পান শহরের প্রাচীরের গায়ে কীসের যেন শব্দ! তাঁরা কান পেতে বুঝতে পারেন তুর্কি সেনারা সুড়ঙ্গ কেটে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সেনাবাহিনীকে জানান। তুর্কি সৈন্যরা শহরে ঢোকামাত্র তাদের জবাই করা হয়। তাই যতবার ভিয়েনার মানুষরা নরম গরম কিপফ্রেল চায়ে ডুবিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খান, ততবার তুর্কিদের মুন্ডু চিবানোর বিমলানন্দ উপভোগ করেন। মুশকিল একটাই। বেশির ভাগ অস্ট্রিয়ান এখন ভুলে গেছেন যে, রুটিটা তাঁদের। ফরাসিদের না।

খাঁটি ইংরেজ প্রাতরাশ

একেবারে প্রথম লেখাটার কথা আবার তুলে আনি। সপ্তদশ শতাব্দী অবধি গোটা ইউরোপ জুড়েই মাত্র দুই ধরনের খাওয়া ছিল। দুপুরের খাওয়া বা লাঞ্চ, যাকে ডিনার হিসেবে বেলা এগারোটার একটু আগে খাওয়া হত। আর সন্ধ্যার খাওয়া বা সাপার। যা খাওয়া হত দিনের আলো নেভার আগেই। ঘুম থেকে উঠেই খাই খাই করার বাতিক ছিল না । অফিস কাছারির ঝামেলা ছিল না। একমাত্র বৃদ্ধ আর শিশু ছাড়া ঘুম থেকে উঠেই খাওয়ার চল ছিল না কারও মধ্যে। যেই না লাঞ্চের সময় পিছিয়ে বারোটার ওদিকে গেল, অমনি সকালে সবার খিদে পেতে শুরু করল।

বিশেষ করে আগেই বলেছি, রাতের খাওয়া খুবই সামান্য ছিল। অতক্ষণ খালি পেটে থাকা। সকালে খিদে তো পাবেই। ফলে বিশেষ করে ইংল্যান্ডে সকাল সকাল উঠেই পেট ঠেসে খাবার একটা প্রবণতা জন্ম নিল। ১৭০০ সালের শেষদিকে ব্রিটেনের ব্রেকফাস্ট হত সকাল ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে, আর তাতে মদ, রুটি, মাংস তিনটেই থাকত। কিছুদিন বাদে তাঁরা ভাবলেন, শুধু এই তিনটে কেন? বাকিরা কী দোষ করল? এদিকে এই সময় ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের হাওয়া লেগেছে। মানুষের হাতে টাকাকড়ি এসেছে। ফলে মধ্যবিত্তরাও চাইল বড়োলোকি চাল দেখাতে। আর তা থেকেই এল বুফে ব্রেকফাস্ট। ফল, সবজি, পানীয়, মাংস, রুটি, সব নিয়ে যা-তা ব্যাপার। এর ঠিক পরপরই ইংরেজরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। আর সেইসঙ্গে ভারত, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোতে ইংরেজি কেতা ঢুকে গেল অচিরেই। অন্যদের থেকে ইংরেজদের তফাত এখানেই। অন্যরা যে দেশে গেছে সে দেশের আদবকায়দা রপ্ত করার চেষ্টা চালিয়েছে। ইংরেজরা উলটো। নিজেরা বদলায়নি একটুকুও, বরং যে দেশে ঘাঁটি গেড়েছে, সেই দেশকে ইংল্যান্ড বানিয়ে দিয়েছে। ফলে ভারতের গরমে ঘামতে ঘামতে কোট পরে ফুল ইংলিশ ব্রেকফাস্ট খাবার কথা লিখেছেন ফ্যানি পার্কস সহ অনেকেই। তাঁর লেখায় ইংরেজদের ব্রেকফাস্টের মেনু নিয়ে যা জানা যায় তা এইরকম, ‘সিদ্ধ মাছ, মাংসের চপ, মাংসের স্টেক, ভেড়ার মাংস ভাজা, ভেড়ার মেটের তরকারি, মরশুমি ফল, সসেজ, বেকন, ডিমের পোচ, অমলেট, সিদ্ধ ডিম, টোস্ট, পাউরুটি, মার্মালেড, মাখন, মদ….’ আর সকাল সকাল এই খেয়েই আমাশা আর পেটের গন্ডগোলে ইংরেজ রাইটারেরদের লবেজান। ঠিক এই সময় এক মার্কিন পাদবী ব্রেকফাস্টে বৃহত্তম বিপ্লবটা আনলেন।

ব্যাটল ক্রিকে সিরিয়াল যুদ্ধ

ডায়েটিং ব্যাপারটা কিন্তু আদতে আমেরিকার দান। মার্কিন দ্রুতগতির জীবনে শরীর সুস্থ রাখাটা একটা বড়ো দায়। ঊনবিংশ শতকের শুরু অবধি আমেরিকানরা ব্রিটিশদের মতো ভরপেট ব্রেকফাস্ট করত। মুশকিল হল, এই খাবারে আর যাই থাক ফাইবারের পরিমাণ কম। তাই দিনের পর দিন খেলে পেট ছাড়তে বাধ্য। যথারীতি আমেরিকানরা গণহারে পেটের সমস্যায় ভুগতে লাগল। কাজে মন বসত না। দিনরাত পেটের চিন্তা। প্রথম যে ভদ্রলোক এর জন্য ফুল ইংলিশ ব্রেকফাস্ট-কে দায়ী করেন, তাঁর নাম রেভারেন্ড সিলভেস্টার গ্রাহাম। চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠটাও তাঁর ছিল না, তবু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ময়দা নয়, আটার রুটি খেলেই এ সমস্যা কমতে পারে। শুধু মুখেই বলা না, কিছুদিনের মধ্যেই গ্রাহাম ব্রেড আর গ্রাহাম ক্র্যাকার নামে তিনি আটার রুটি আর বিস্কুট বানিয়ে বিক্রি শুরু করেন। নিজে নিরামিষাশী এই ভদ্রলোক নিরামিষ খাবার উপকারিতা নিয়েও জ্ঞান দিতেন। ধীরে ধীরে তাঁর সমর্থক বাড়তে থাকে আর ব্রেকফাস্টে সিরিয়াল বা শস্যজাতীয় কোনও সুখাদ্যের সন্ধান শুরু হয়।

১৮৫৮ সালে ডাক্তার জেমস ক্যালেব জ্যাকসন নিউ ইয়র্কে পেটের রোগীদের জন্য এক স্যানাটোরিয়াম খোলেন। এতে রোগীদের স্নান করতে দেওয়া হত না (মা গো!), আর গোরু ছাগলের মতো নানা শস্য কাঁচা খেতে দেওয়া হত (ঘাস বাদে)। খুব স্বাভাবিক যে কিছুদিনের মধ্যেই এই স্যানাটোরিয়াম লালবাতি জ্বালে। কিন্তু এই জ্ঞানকে সঙ্গী করে ১৮৬৩ সালে জ্যাকসন গ্রানুলা নামে একটি ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল বানান, যা পৃথিবীর প্রথম বাজারজাত ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল। সারারাত একে দুধে ভিজিয়ে রাখতে হত। তারপরেও সকালে চিবিয়ে খেতে গেলে রীতিমতো দাঁতের জোর লাগত। তবু শরীর বড়ো বালাই। গ্রানুলা আমেরিকায় এত বিখ্যাত হয়ে যায়, যাতে ডাক্তার জ্যাকসন স্যানাটোরিয়ামের ক্ষতি পুষিয়ে প্রায় দশ গুণ লাভ করেন। গ্রানুলা হয়তো আরও বাজার কাঁপাত, যদি না মিশিগানের ব্যাটেল ক্রিকের স্যানাটোরিয়ামে তরুণ এক ডাক্তার দায়িত্ব নিতেন।

ডাক্তারের নাম জন হার্ভে কেলগ। ব্যাটেল ক্রিকের স্যানাটোরিয়ামটা চালাতেন মঠের সাধুরা। সেখানে নিজের মতো রেঁধে খাওয়া অসম্ভব। এদিকে সকাল হলেই ভদ্রলোকের খুব খিদে পেত। কী করা যায়? ভাবতে গিয়ে তিনি বুঝলেন এমন কিছু একটা রেডিমেড খাবার বানাতে হবে, যা তৈরি করতে আগুনের দরকার নেই, নিরামিষ আর খিদেও মেটাবে। সমস্ত ভেবে-টেবে ১৮৮০ নাগাদ গমের, ওট, ভুট্টার গুঁড়ো মিশিয়ে ছোটো ছোটো বিস্কুটের মতো এক ধরনের খাবার বানালেন তিনি, যা এমনিও খাওয়া যাবে, আর দুধে ভিজিয়েও। নাম দিলেন গ্রানোলা। গ্রানুলার খ্যাতি ততদিনে প্রায় অস্তমিত। এই নতুন গ্রানোলা সেই জায়গা নিয়ে নিল রাতারাতি। কেলগ দেখতে দেখতে বড়োলোক হয়ে গেলেন।

কিন্তু বাকিরাও বসে ছিল না। ১৮৯৩ সালে হেনরি পার্কি নামে ডেনভারের এক উকিল গমকে ফুটিয়ে, নরম করে, রোলারে চ্যাপটা বানিয়ে বিস্কুটের মতো শ্রেডেড হুইট বাজারে আনলেন। এটার মুশকিল একটাই। শুকিয়ে গেলেই এর দানাগুলো ভেঙে ভেঙে পাউডারের মতো গুঁড়ো হয়ে যেত। কেলগ ঠিক করলেন নিজের কারখানায় এই শ্রেডেড হুইট বানাবেন। পার্কির কাছে তিনি গেলেন এর পেটেন্ট কিনতে। তখনকার দিনে এক লক্ষ টাকা অবধি অফার করেছিলেন কেলগ। পার্কি উকিল মানুষ। কেলগকে ল্যাজে খেলাচ্ছিলেন, যদি আরও বেশি দাম ওঠে। শেষে বিরক্ত হুয়ে কেলগ অফার ফিরিয়ে নিলেন। গল্পটা এখানেই শেষ হতে পারত, কিন্তু হল না কেলগের এক বোকামিতে। কথাচ্ছলে তিনি পার্কিকে বলেছিলেন, রোলারে চ্যাপটা বানানোর পরে সরাসরি না শুকিয়ে ঢিমে আঁচে শুকোলে গুঁড়ো হবার চান্স কম। পার্কি সেটা মাথায় রেখে দিয়েছিলেন। কিছুদিন বাদেই দেখা গেল পার্কির শ্রেডেড হুইট আর গুঁড়ো হচ্ছে না। কেলগের মনোপলিতে ভাগ বসিয়ে পার্কি ডলার গুনতে লাগলেন।

স্বাভাবিকভাবেই কেলগ চটে গেলেন। বেশ কিছুদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিভিন্ন শস্যের দানা মিশিয়ে গ্রানোজ ফ্লেক্স নামে একধরনের খাবার বানালেন। তবে ততদিনে কেলগ স্যানাটোরিয়ামের উঁচু পদে আসীন হয়েছেন। নতুন এই ফ্লেক্সের মার্কেটিং-এ একেবারেই সময় দিতে পারছিলেন না। তাঁর সিরিয়াল মূলত রোগীদের খাদ্য হিসেবেই ব্যবহার হত। সাধারণ মানুষ খুব একটা খেতেন না। দায়িত্ব নিলেন কেলগেরই এক রোগী, তাঁর নাম চার্লস উইলিয়াম পোস্ট। ১৮৯১ সালে তিনি কেলগের স্যানাটোরিয়ামে ভরতি হন। এক বছর বাদে যখন বেরিয়ে আসেন, তখন এটা বোঝেন, পাড়ায় পাড়ায় মুদির দোকানে যদি এই সিরিয়ালকে ব্রেকফাস্ট হিসেবে তুলে ধরা যায়, তবে তার চাহিদা হবে প্রচুর। চার বছর ধরে নানা গবেষণা করে চা কফির বদলে গম আর যবের গুঁড়ো দিয়ে এক হেলথ ড্রিংক বানান পোস্ট। নাম দিলেন পোস্টাম। ব্যবসাটা ভালোই জানতেন। প্রচার শুরু করলেন। বললেন, চা আর কফিতে যা ক্ষতি, তেমনটি আর কিছুতে হয় না (ক্ষতির লিস্টে ডিভোর্স, শিশুদের অপরাধপ্রবণতাও ছিল)। একমাত্র উপায় এই পোস্টাম, যত পুষ্টি এতেই লুকানো। খেলেই রক্ত শুদ্ধ হয়ে টকটকে লাল হবে। আমেরিকানরা হুজুগে জাতি। ফলে ১৯০২ সালে পোস্ট এই ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল বেচেই বছরে বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলার কামাতেন।

জন হার্ভে কেলগের এক ভাই ছিলেন। নাম উইলিয়াম কিথ কেলগ। তিনি ওই স্যানাটোরিয়ামেই অফিস অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করতেন। পোস্টকে দেখে তিনিও সিরিয়াসলি ব্যবসা করার কথা ভাবেন। গ্রানোজ ফ্লেক্সে নানারকম শস্য ব্যবহার করা হত। উইলিয়াম শুধু ভুট্টার দানা দিয়ে ফ্লেক্স বানাতে চাইলেন। এই নিয়ে ঝামেলা লাগল দুই ভাইতে। দাদা গ্রানোজ নামটা ব্যবহার করতে দিলেন না। ছোটোভাই আলাদা হয়ে ব্যাটেল ক্রিক টোস্টেড কর্নফ্লেক্স কোম্পানি নামে কর্ন ফ্লেক্স বানাতে শুরু করেন। ১৯২২ সালে এর নাম বদলে কেলগ’স কর্নফ্লেক্স রাখা হয়। বাকিটা সবার জানা। শুরু থেকে আজ অবধি এই ব্রেকফাস্ট সিরিয়ালের নানা গুণকীর্তন করা হয়। নানা রোগের ওষুধ থেকে শুরু করে সুষম আহার, বিজ্ঞাপনে কী না লেখা থাকে। মজার ব্যাপার, অন্য দশটা শস্য থেকে ব্রেকফাস্ট সিরিয়ালে খুব বেশি আলাদা কিছু থাকে না। সুষম আহার বরং ওই দুধটা, যাতে আপনি আপনার দামি সিরিয়ালটা ডুবিয়ে খান।

রুটির কথা

রুটি মূলত দুই রকম। আটা বা ময়দা গেঁজিয়ে রুটি আর হাতে গড়া নরম গরম ফুলকো রুটি, যাকে হিন্দিতে চাপাটি বলে। কিন্তু রুটি আবিষ্কারের কথা একটু ভেবে দেখুন, অবাক না হয়ে পারবেন না। গম পেকে গেলে তাকে একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় শুকোতে হবে, গুঁড়ো করতে হবে, নির্দিষ্ট পরিমাণ জল দিয়ে মেখে নির্দিষ্ট সময় রেখে দিতে হবে। তারপর হয় ইস্ট দিয়ে বা বেলে গরম করতে হবে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায়। একটু এদিক ওদিক হল, তো রুটির সাড়ে সর্বনাশ। কিন্তু কথা হল, একেবারে প্রথমে এই জটিল পদ্ধতি মানুষ জানল কেমন করে? এ তো আর ট্রায়াল অ্যান্ড এরর না, যে, বাই চান্স হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা এখনও এই প্রশ্নের উত্তর পাননি।

একটু ইতিহাসের গল্প বলি। গম বা গম জাতীয় খাবারের প্রচলন হয় সম্ভবত আজকে থেকে প্রায় ২০ হাজার বছর আগে। আমাদের পূর্বপুরুষরা ছোটো ছোটো বুনো গম ভেঙে আনতেন। সেখান থেকেই গ্রুয়েল বা গমের জাউ খাবার সূচনা। নব্যপ্রস্তর যুগ থেকেই রুটি তৈরির চল শুরু হয়। প্রথমদিকে মোটা দানার শস্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে, ঠেস দিয়ে সেই শস্যের ভিজে তাল তৈরি হয়েছিল। তারপর গরম পাথরের ওপর সেই তাল রেখে, উত্তপ্ত ছাই দিয়ে তা সেঁকা হত। ৮০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশরে রুটি তৈরির প্রচলন শুরু হয়। এই মিশরেই শস্য ভাঙা এবং পেষণের জন্য প্রথম পাথরে তৈরি এক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়, যাকে বলা হত কোরেন। তবে ৫০০০ থেকে ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশরীয় সভ্যতার মানুষেরা রুটি তৈরিতে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল। তারা দেখেছিল, ‘ইস্ট’ দিলে রুটিটা বেশ ফুলেফেঁপে ওঠে। মিশরীয়রাই প্রথম খেয়াল করেছিল, রুটি তৈরির শ্রেষ্ঠ এক উপাদান হলে গম। যদিও জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা এসব শস্য দিয়েও রুটি তৈরি করা যায়। রুটিকে মিশরীয়রা এত ভালোবাসত যে রুটির জন্য হায়ারোগ্লিফিকসে আলাদা চিহ্ন ছিল।

প্রাচীন রোমে সর্বপ্রথম রুটি কারিগরদের সংঘ (Bakers Guild)-এর সূচনা হয় ১৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তাঁরা Collegium Pistorum নামে এক কলেজে রীতিমতো রুটি তৈরির শিক্ষা দিতেন, যাতে অভিজাত ঘরের ছেলেরা এসে রুটি বানানো শিখত। সেই সময়ে রুটির কারিগরদের আলাদা মর্যাদা ছিল। তাঁরাই ছিলেন সমগ্র রোম সাম্রাজ্যে একমাত্র স্বাধীন কারিগর। বাকি সমস্ত কাজ আর ছোটো পেশা দাসদের মাধ্যমে চালানো হত। এই সংঘের সদস্যরা নিজেদের পবিত্রতা বজায় রাখতে দারুণ তৎপর ছিলেন। তাঁরা গ্ল্যাডিয়েটরদের খেলাধুলা, নাটকের ভাঁড়, অভিনেতা বা গণিকা কারও সঙ্গেই মিশতে পারতেন না। এতে নাকি তাঁদের অপবিত্র হবার আশঙ্কা ছিল । আশ্চর্যের কথা, তাঁদের সেই সংঘ আজও বিদ্যমান। যদিও ওসব নিয়ম আজকাল আর চলে না।

২৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দুকুশ উপত্যকায় নানা শস্যের চাষ-আবাদ শুরু হয়। ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত মানুষ ঘোড়ার সাহায্যে চাষ-আবাদের কাজ করত। সেসময়ে এই অঞ্চলে রুটি তৈরির প্রচলন শুরু হয়। শুধু তাই নয়, সিন্ধু সভ্যতার আমলেও রুটি ছিল। বিভিন্ন মুদ্রা ও সিলে তার ছবি আছে। তবে হাতে গড়া যে গোল রুটির দোকান আজকাল পাড়ার মোড়ে মোড়ে দেখি, সেই রুটি খুব সম্ভব আফ্রিকা থেকেই এসেছে। সোয়াহিলি উপজাতিদের মধ্যে বহুযুগ ধরে আটার লেচি বেলে গোল করে সেঁকে ফুলকো রুটির প্রচলন ছিল। সেই সময় বাগদাদ বা এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আফ্রিকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। আবার এশিয়া থেকে আফ্রিকার বন্দর ছুঁয়ে ইউরোপে যেত বাণিজ্যতরী। আর এভাবেই পারস্য সহ গোটা এশিয়ায় হাতে গড়া রুটি ছড়িয়ে পড়ে। ফারসি ‘চাপাট’ মানে থাপ্পড় আর তা থেকেই চাপাটি তার নাম পেয়েছে। তালুতে চাপড় মেরে মেরে তৈরি এই রুটি পর্যটক আর বণিকদের ভারী প্রিয় ছিল, কারণ পথ চলতে চলতে রুটির মধ্যে তরকারি নিয়ে রোল পাকিয়ে খেয়ে নেওয়া যেত। অন্য খাবারে যেমন আয়োজনের ব্যাপার আছে, এই হাতরুটিতে তা একেবারেই নেই। রুটিই এক অর্থে থালাবাটির কাজ করত। সাধারণ মানুষের খাবার হলেও রাজাগজাদের প্লেটে জায়গা পেতে রুটির বেশি সময় লাগেনি। আকবর পাতলা রুটি ঘিয়ে ভিজিয়ে চিনি দিয়ে খেতেন। তাঁর নাতি ঔরঙ্গজেব সবচেয়ে মিতাহারী মুঘল সম্রাট ছিলেন। ফলে তিনি যে হাতে গড়া রুটি পছন্দ করবেন, তাতে আশ্চর্যের কী আছে। মজা হল তুলসীদাস যখন ‘রামচরিতমানস’ লিখতে বসলেন তখন তিনি প্রাণে ধরে নিজের প্রিয় খাবারকে ত্যাগ করতে পারলেন না। ফলে সেখানে বনবাসী রাম ‘রোটিকা’ খাচ্ছেন এমন দৃশ্যও দেখতে পাই।

খোদ কলকাতার রাস্তায় পাউরুটি বিক্রি শুরু উনিশ শতক থেকে। রসরাজ অমৃতলালের লেখায় পাই বাদুরবাগানের ‘চাই পা-ও-ও-রুটি বিস্কুট, ঝা-য়া-ল বিস্কুট’ আসত সকালের দিকে। তাঁর গলায় ঝুলত পইতের গোছা। বাড়িতে চায়ের চল ছিল না। রোগীকে এই পাউরুটি দেওয়া হত। রায়বাহাদুর শশীচন্দ্র দত্ত তাঁর বিখ্যাত বই বাঙালিয়ানাতে আরও কিছু ফেরিওয়ালার কথা বলেছেন, যারা ‘চাই মুংগ কি ডাল’, ‘হাঁসের ডিম চাই গো’-র সঙ্গে ‘বিস্কুট, নানখাট্টাই, গোলাপি রেউড়ি চাই’ বলেও বিক্রি করত। তবে বাঙালির ব্রেকফাস্টের সেরা খাবার কী, তা নিশ্চয়ই জানেন। সে কী, জানেন না? ‘পাউরুটি আর ঝোলাগুড়’!

লুচি, কচুরি, পরোটা

শুকনো রুটি চিবুতে আর কত ভালো লাগে? রবিবারের সকালে অল্প কালোজিরে, শুকনো লংকা দেওয়া সাদা আলুর তরকারি আর গরম ফুলকো শষ্কুলী… আহা! শেষে একটু ধাক্কা খেলেন? কী আর করা যাবে? ওই নামেই লুচির প্রথম পরিচয়। সুশ্রুতের ভেষজ শাস্ত্রের উপর প্রথম ভাষ্য লেখেন এক বাঙালি, নাম চক্রপাণিদত্ত। তিনি ‘দ্রব্যগুণ’ বইতে লিখেছেন, ‘গোধূম (গম) চূর্ণকে ঘি দিয়ে মেখে, বেলে, গরম ঘি-তে ভাজলে খাজার মতো গুণযুক্ত শষ্কুলী তৈরি করা যাবে।’ সেই প্রথম কেউ লুচির উল্লেখ করল। লুচি প্রধানত তিন প্রকার— খাস্তা (‘ময়ান দিয়ে ঠেসে, ঘি দিয়ে ভেজে’), সাপ্তা (ময়ান ছাড়া ঘিয়ে ভাজা) আর পুরি (আটার লুচি)। ১৮৫৪ সালে রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ গ্রন্থে লুচিকে উত্তম ফলারের সর্বপ্রথম উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

শংকর তাঁর ‘রসবতী’ বইতে বলেছেন, কলকাতা থেকে দূরবর্তী জেলাগুলোয় লুচির আকৃতি বড়ো, এবং সেই আকৃতি কলকাতার দিকে অগ্রসর হলেই ক্রমশ কমতে থাকে। গ্রামবাংলায় প্রচলিত লুচির ব্যাস ছয় থেকে আট ইঞ্চি। কলকাতায় প্রচলিত লুচির ব্যাস তিন থেকে চার ইঞ্চি। মালদা জেলায় লুচির আকৃতি প্লেটের মতো। ব্যাস বারো ইঞ্চির বেশি। ইংরাজবাজারের নিকটবর্তী সাদুল্লাপুর শ্মশান অঞ্চলে হাতিপায়া লুচি বলে একপ্রকার লুচি পাওয়া যায়, যা আকৃতিতে প্রকৃতই হাতির পায়ের মতো। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পুণ্যার্থীরা ভাগীরথী নদীতে স্নান করার পর হাতিপায়া লুচি খেয়ে থাকেন। হাতিপায়া লুচি ওজন দরে বিক্রয় হয়। মেদিনীপুর জেলার রাধামোহনপুর স্টেশনের কাছে পলাশী গ্রামে নন্দী পরিবারের ঠাকুরবাড়ির ভোগে নিবেদিত লুচির ব্যাস এক থেকে দেড় ইঞ্চি। গবেষক প্রণব রায়ের মতে এটি সম্ভবত ভারতের ক্ষুদ্রতম লুচি। পূর্ববঙ্গীয় লব্জে আদর করে লুচিকে বলা হয় ল্যাসাই। দিনাজপুরের রাজবাড়িতে কান্তজির ভোগ হিসেবে প্রতিদিন ‘বগি’ থালার মতো বড়ো লুচি তৈরি হত। সেই লুচির বিশেষত্ব ছিল, লুচি না ভাঙলে ফোলা অবস্থায় থেকে যেত। মাটির সরা বা পাতলা বাঁশের পাতার খাঁচায় করে ওই লুচি এপার বাংলাতেও এসেছে।

ঊনবিংশ শতকে বিয়েবাড়িতে লুচির প্রবেশ ঘটে। কলাপাতায় বড়ো বড়ো লুচির সঙ্গে দেওয়া হত আলুনি কুমড়োর ছক্কা। কলাপাতার এক কোণে থাকত সামান্য নুন। কলকাতার বাবুরা লুচির পাতলা দিকটা খেতেন, বাকিটা খেত তাঁর চাকরবাকররা। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জুলাই, কেশবেন্দ্র দেবের বিয়ের এই মেনুকার্ডে ৩৬ রকম খাবারের মধ্যে পদ্মলুচিও ছিল। এই লুচিতে একাধিক পদ্মের মতো খাঁজকাটা লুচি পরতে পরতে রাখা থাকে। মাঝে থাকে মাংসের কিমা বা ছানার পুর। যজ্ঞিবাড়িতে জাত যাবার ভয়ে লুচিও আলুনি রাখা হত। লুচির ব্যাস ছিল তিন ইঞ্চি, কেবল ঠাকুরবাড়িতে ডবল পয়সার আকৃতির ছোটো ছোটো লুচি হত। তার থেকেও ছোটো, মানে এক বা দেড় ইঞ্চি ব্যাসের ফুলকো লুচির নাম ছিল ‘পুচ্ছকা’— যা এখন ‘ফুচকা’ নামে বিশেষত মহিলাদের মনোরঞ্জন করে চলেছে।

বিভূতিভূষণের ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’-এর চালের বাতায় লুচি ভাজার খুন্তি গুঁজে রাখতেন হাজারি ঠাকুর। না জানি তাঁর হাতযশে সেই লুচির কী অসাধারণ স্বাদ খুলত! এ ছাড়া শরত্চন্দ্রের উপন্যাসের একাধিক নায়িকা লুচি ভাজায় দস্তুরমতো এক্সপার্ট ছিলেন বলে মনে হয়। পাঠকমাত্রেই মনে রেখেছেন, ‘চরিত্রহীন’-এ গভীর রাতে উপেন্দ্রনাথকে বলা কিরণময়ীর সংলাপ, ‘আমার সঙ্গে রান্নাঘরে এসো, দুখানা লুচি ভেজে দিতে আমার দশ মিনিটের বেশি লাগবে না।’ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে নাকি কথায় কথায় লুচির ছররা ছুটত, অবন ঠাকুরের লেখায় তেমনই হদিশ মেলে। ‘পথের পাঁচালী’-র অপুও বাবার সঙ্গে যজমানবাড়ি গিয়ে লুচি মোহনভোগ খায়। দোলের দিন গাঙ্গুলী বাড়ি লুচি খেতে গিয়ে তার মনে পড়ে, ‘এমন লুচি তার দিদি কখনো পায় নাই।’ সুকুমার রায়ও পালোয়ান কবিতায় লিখেছেন,

বিকালবেলা খায় না কিছু গণ্ডা দশেক মণ্ডা ছাড়া,

সন্ধ্যা হলে লাগায় তেড়ে দিস্তা দিস্তা লুচির তাড়া।

লুচি চিরকালই বাঙালির এক অন্যতম ডেলিকেসি। যদিও ‘দ্রব্যগুণ’-এ কচুরি আর ডালপুরির কথাও বলা হয়েছে। কচুরির সংস্কৃত নাম ‘পূরিকা।’ এটি বানাতে গেলে মাষকলাই বেটে, নুন, আটা, হিং মিশিয়ে পুর তৈরি করে লেচিতে গুঁজে, বেলে তেলে ভাজতে হয়। এটি ‘মুখরোচক, মধুর রস, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারক, রক্তপিত্তদূষক, পাকে উষ্ণ বায়ুনাশক আর তেজোহারক।’ তেলের বদলে ঘিয়ে ভাজলে এই পূরিকাই রক্তপিত্তনাশক হিসেবেও কাজ করে। পুরোনো কলকাতায় কড়াই ডালের পুরে আদা মৌরি দিয়ে কচুরি রান্না হত। এইখানে কচুরি নিয়ে একখানা পুরোনো ছড়া না বললেই নয়,

‘তিন অক্ষরে নাম তার সর্বলোকে খায়

শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে মুখ চুলকায়

মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে বৃহৎ জন্তু হয়

প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে জেলখানায় যায়।’

কচুরির প্রভাব এতটাই বেশি ছিল যে, প্রথম কলকাতায় যখন শিঙাড়া আসে তার নাম দেওয়া হয় তেকোনা কচুরি। অনেকে অবশ্য কচুরিকে রাধাবল্লভির চেয়ে অর্বাচীন মনে করেন। খড়দার শ্যামসুন্দরকে আপ্যায়ন করার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব নাকি সেই খাবার উদ্ভাবন করে রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নামে উৎসর্গ করেন। রাধাবল্লভিতে ফোলার ঝামেলা নেই। মাছপ্রিয় বাঙালি অবশ্য মাছের কচুরি বানিয়ে একেবারে ভেজ খাওয়াকে ননভেজ করতেও ছাড়েনি। ডালপুরি আবার বাংলায় যত না, উত্তর ভারতে বেশি বিখ্যাত। এরও একখানা গালভরা সংস্কৃত নাম আছে, বেষ্টনীকা।

অঞ্চলভেদে পরোটার বিভিন্ন উচ্চারণ এবং নাম প্রচলিত আছে। যেমন, পারান্থা, পারাউন্থা, প্রন্থা, পারোন্তে (পাঞ্জাবি), পরোটা (বাংলায়), পালাতা (বার্মায়), পরোঠা (অসমিয়ায়), ফরোটা (সিলেটি ভাষায়) এবং ফারাটা (মরিশাস, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ)। বৈদিক হোম-যজ্ঞে অবশ্য ডাল বা সবজির পুর দেওয়া পুরোডাশ রান্না করা হত। কেউ কেউ বলেন ইনিই পরোটার পূর্বপুরুষ। তবে এখন যাকে পরোটা বলি, তা যতদূর মনে হয় মুঘলদের সঙ্গে আমাদের পাতে এসেছে। আবদুল হালিম শরর তাঁর ‘গুজিশতা লখনউ’ বইয়ে লিখেছেন, মুঘলরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন চাপাটি আর তন্দুর। সেই চাপাটিতে ঘি থাকত না। এদেশে এসে স্থানীয় মানুষদের ঘিয়ে ভাজা লুচি আর কচুরি খেতে দেখে আটার লেচি বেলার সময় পরতে পরতে ঘি লাগিয়ে বানালেন পরোটা। মানে এখন যাকে লাচ্ছা পরোটা বলি আর কি! ১৬ শতকের মাঝামাঝি সময়ের প্রভাবে পুরোনো দিল্লির চাঁদনি চক এলাকায় একটা সরু গলির নামই হয়েছে ‘পরাঠেওয়ালে গলি।’

ঘি-এর বদলে দুধে আটা মেখে বানানো হল বাখরখানি। বাকরখানি রুটির নামের পেছনে আছে এক করুণ ইতিহাস। জনশ্রুতি অনুসারে, জমিদার আগা বাকের তথা আগা বাকির খাঁর নামানুসারে এই রুটির নামকরণ করা হয়েছে। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর দত্তক ছেলে ছিলেন আগা বাকের। প্রখর মেধার অধিকারী আগা বাকের যুদ্ধবিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন। রাজধানী মুর্শিদাবাদের নর্তকী খনি বেগম এবং আগা বাকের পরস্পরের প্রেমে পড়েন। কিন্ত উজিরপুত্র নগর কোতোয়াল জয়নাল খান ছিল পথের কাঁটা, সে খনি বেগমকে প্রেম নিবেদন করলে তিনি জয়নাল খানকে প্রত্যাখান করেন। প্রত্যাখ্যাত হয়ে জয়নাল খনি বেগমের ক্ষতির চেষ্টা করে এবং খবর পেয়ে বাকের সেখানে যান ও তলোয়ারবাজিতে জয়নালকে হারিয়ে দেন। অন্যদিকে জয়নালের দুই বন্ধু উজিরকে মিথ্যা খবর দেয় যে, বাকের জয়নালকে হত্যা করে লাশ গুম করেছে। উজির ছেলের হত্যার বিচার চায়। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ পুত্র বাকেরকে বাঘের খাঁচায় নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। অবশেষে বাকেরের হাতে মারা যায় বাঘ। ইতিমধ্যে জয়নালের মৃত্যুর মিথ্যা খবর ফাঁস হয়ে গেছে ও সে জোর করে খনি বেগমকে ধরে নিয়ে গেছে দক্ষিণ বঙ্গে। উদ্ধার করতে যান বাকের খনি বেগমকে। পিছু নেন উজির জাহান্দার খান। ছেলে জয়নাল খান বাকেরকে হত্যার চেস্টা করলে উজির নিজের ছেলেকে হত্যা করেন তলোয়ারের আঘাতে। এই অবস্থাতে জয়নাল খনি বেগমকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করে। বাকেরগজ্ঞে সমাধিস্থ করা হয় খনি বেগমকে। আর বাকের সবকিছু ত্যাগ করে রয়ে গেলেন প্রিয়তমার সমাধির কাছে – দক্ষিণ বঙ্গে। বাকের খাঁর নামানুসারেই বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ (পটুয়াখালি-বরিশাল) অঞ্চলের নাম হয় বাকেরগঞ্জ। ঐতিহ্য্যবাহী বাকরখানি রুটির নামের পেছনেও রয়েছে এই বাকের-খনির প্রেমের ইতিহাস।

উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে প্রকাশিত তাঁর ‘Dhaka Pachash Barash Pahley’ গ্রন্থে হাকিম হাবিবুর রহমান ঢাকার বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের রন্ধনপ্রণালী সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি প্রধানত গও জোবান, শুকি এবং নিমশুকি তিন ধরনের বাখরখানির কথা বলেন। চিনশুখা রুটিও একপ্রকার বাখরখানি, যা বিশেষত চিনি দ্বারা তৈরি করা হয়। নিমশুখা রুটি ভাজা বাখরখানি। কাইচারুটি এবং মুলামও বাখরখানির অন্য প্রকারভেদ। পনির বাখরখানির প্রতিটি ভাঁজে ঘি ও গম বা সুজির পরিবর্তে হালুয়া ব্যবহৃত হয়। বিবাহ সংক্রান্ত উৎসবে প্রথার অংশ হিসেবে কনের বাড়ি থেকে বরের বাড়ি কিসমিস, কাঠবাদামের সঙ্গে ক্রিম দুধ দিয়ে ডালায় করে পাঠানো হয়, যা ভিগারুটি নামেও পরিচিতি। এটি পুরোনো ঢাকার একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রাচীন খাদ্য। লখনউতে মাহমুদ নামের এক পাচক বাখরখানি-কে আরও অদলবদল করে বানালেন ‘শীরমল’। অচিরেই তা পরোটাকুলের শিরোমণি হয়ে উঠল। সেকালে শাহি উৎসবে আর পরবের দিনে এক লাখ শীরমল বানানোর দাওয়াতও পেয়েছেন মাহমুদ। মুঘল শাসকরা পরোটার সঙ্গে মাংসের বিভিন্ন পদ খেতেন। তবে ধীরে ধীরে নিরামিষাশীরাও নিজেদের মতো আলু, মেথি, ফুলকপি, পনিরের পুর দিয়ে পরোটা বানানো শুরু করলেন।

সবশেষে মোগলাই পরোটার নাম না বললে পাঠক আমায় মাফ করবেন না। মজার ব্যাপার, মোগলাই রান্নার অথেন্টিক কুকবুকগুলিতে কোনও দিনই মোগলাই পরোটার উল্লেখ নেই। আমরা যে ধরনের মোগলাই পরোটা খাই, সেগুলোর নাম মোগলাই পরোটা হলেও এগুলোকে পুরোপুরি মোগলাই খাবার বলা যায় না। মুঘল আমলে যে পুর দেওয়া পরোটা বানানো হত তাতে খাসির মাংসের কিমা দেওয়া হত পুর হিসাবে, ডিম নয়। প্রচুর মশলা দিয়ে খাসির কিমা রান্না করে সেটা পরোটার ভেতরে ভাঁজে ভাঁজে ভরে ঘিয়ে ভাজা হত। আর ভাজার জন্যও ছিল বিশাল আকৃতির তাওয়া। পরবর্তীতে ওই কিমা দেওয়া মোগলাই পরোটা তৈরির পদ্ধতিটাই কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে ডিম দিয়ে বানানোর প্রচলন শুরু হয়। আর ঘিয়ে ভাজার বদলে ভাজা হয়ে থাকে তেল দিয়ে। যতদূর জানা যায়, কলকাতার রেস্তোরাঁগুলিতে মোগলাই পরোটার আবির্ভাব দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালপর্বে। এর স্বর্ণযুগ ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশক। এর পরের থেকে এখন অবধি মোগলাইকে অন্তত দশ গোলে হারিয়ে দিয়েছে এগ রোল, কাঠি রোল। কেন? কারণ সেই একটাই। ব্যস্ততা বাড়ছে। রোল চলতে চলতে খাওয়া যায়, হাত এঁটো হয় না। আর রাজকীয় মোগলাই খেতে গেলে রীতিমতো টেবিল চেয়ারে বসে, সঙ্গে আলুর তরকারি বা কিমার ঝোল নিয়ে বসতে হবে। মানুষের সে সময় কোথায়?

বাঙালির ফলার

বাংলার অতি প্রাচীন একটি জলখাবার ছিল ফলার৷ ফলার শব্দের পুরো কথাটি হল ‘ফলাহার’, অর্থাৎ, ফলমিশ্রিত আহার৷ মিহি এবং সরু চিঁড়ে, মুড়কি, শুখা দই, চিনি, মন্ডা, ক্ষীর, পাকা আম, কাঁঠাল, কলা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হয় ফলার৷ চিঁড়েকে জলে ভিজিয়ে তার সঙ্গে দই ও অন্যান্য ফল মেশাতে হয়৷ কোথাও কোথাও আবার দুধও মেশানো হয় তার সঙ্গে৷ মধ্যযুগে বৈষ্ণবদের মধ্যে যে-কোনো উত্সব-অনুষ্ঠানে চিঁড়ে-দই খাওয়া এবং খাওয়ানোর রীতি ছিল৷ ‘চিঁড়ামহোত্সব’ নামে একটি বড়ো বৈষ্ণব উত্সবে এখনও চিঁড়ে-দই দিয়ে আপ্যায়িত করা হয় আগত বৈষ্ণব মহাজনদের৷ ‘চৈতন্যচরিতামৃত’-তে ওই উত্সবের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে৷ পানিহাটিতে নিত্যানন্দের আগমন উপলক্ষ্যে আয়োজিত মহোত্সব সেই সময় থেকে ‘চিঁড়ামহোত্সব’ নামেও পরিচিত৷

চিঁড়ে-দই যে শুধু বৈষ্ণবদের প্রিয় খাবার তা নয়। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, ‘স্নান করি দুর্বলা/ খায় দধি খণ্ড কলা/ চিঁড়া দই দেয় ভারি জনে৷’ অর্থাৎ, মহিলাদের স্নানের পর মধ্যাহ্নভোজের আগে চিঁড়ে-দই-কলা খাওয়ার রীতি ছিল৷ ‘জীবনস্মৃতি’-তে রবীন্দ্রনাথ ফলারের একটি অন্যরকম বর্ণনাও দিয়েছেন৷ ‘আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,/ সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে-/ হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,/ পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে৷’ ছড়া লেখার সূচনালগ্নে বোধহয় নিজের খাওয়ার কোনও অভিজ্ঞতাই এইভাবে ছড়ার ছন্দে প্রকাশ করেছিলেন কবি৷ বস্তুত চিঁড়ে-দই বহুকাল ধরেই বাঙালির ঘরে চটজলদি খাবার বা ফাস্ট ফুড হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে৷ গৃহস্থ ঘরে চিঁড়ে-মুড়ি সহজলভ্য৷ দইও সহজে পাওয়া যায় এমন জিনিস৷ এবার তার সঙ্গে যদি একটি কলা বা অন্য ফল মেখে নেওয়া যায় তাহলে খুব কম সময়ের মধ্যে পেটভরা খাবার তৈরি করা যায়৷ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রামনারায়ণ তর্করত্নর লেখা ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটকে উত্তম, মধ্যম ও অধম— এই তিন রকমের ফলারের উল্লেখ রয়েছে৷ তার মধ্যে উত্তম ফলারে অনেক কিছু রয়েছে বলে তাকে ঠিক চটজলদি খাবারের পর্যায়ে ফেলা যাবে না, কিন্তু মধ্যম ও অধম ফলার একেবারেই চটজলদি তৈরি করা সম্ভব৷ মধ্যম ফলারের বর্ণনায় রামনারায়ণ বলেছেন— ‘সরু চিঁড়ে সুখো দই/ মত্তমান ফাকা খই/ খাসা মণ্ডা পাতপোরা হয়৷/ মধ্যম ফলার তবে/ বৈদিক ব্রাহ্মণে কবে/ দক্ষিণাটা ইহাতেও রয়৷৷’ আর অধম ফলার তো যে-কোনো সময়েই খাওয়া যেতে পারে৷ ‘গুমো চিঁড়ে জলো দই/ তিত গুড় ধেনো খই/ পেট রা যদি নাহি হয়৷/ রোদ্দুরেতে মাথা ফাটে/ হাত দিয়ে পাত চাটে/ অধম ফলার তাকে কয়৷৷’ মধ্যযুগের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য থেকে সে যুগের নানারকমের খাবারের কথা জানা যায়৷ সেগুলির মধ্যে তরিবত করে রান্না করা খাবারের কথা যেমন আছে, পাশাপাশি খুব দ্রুত তৈরি করা যায় বা একবার তৈরি করে রেখে অনেক দিন ধরে খাওয়া যায় তেমন চটজলদি খাবারের কথাও রয়েছে৷ সেগুলির মধ্যে তিলের নাড়ু, নারকেলের নাড়ু, চিঁড়ের নাড়ু, মুড়ি-মুড়কি, বাতাসা, কদমা-খাগড়াই, হাওয়াই মিঠাই, মন্ডা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য৷

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের অনেক কথা জানতে পারা যায় মহেন্দ্রনাথ দত্তের ‘কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা’ এবং প্রাণকৃষ্ণ দত্তের ‘কলিকাতার ইতিবৃত্ত’ থেকে৷ মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখাতেও ফলারের কথা পাওয়া যায়৷ তিনি লিখেছেন, ‘পূর্বে শ্রাদ্ধাদিতে ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইলে ফলার করান হইত৷ ভাজা চিঁড়ে, ঘি, মোণ্ডা এবং কোন কোন স্থলে খই, দই ইত্যাদি দিয়া ফলার করান৷ সেটা আমাদের সময়কার বহু পূর্বের কিন্তু কথাটা তখনও ছিল৷’ তাঁর নিজের সময়কালে জলখাবার হিসেবে তাঁরা খেতেন বাসি রুটি ও তরকারি৷ তিনি লিখেছেন, ‘সকালে আমরা বাসী রুটি ও কুমড়ার ছক্কা খাইতাম৷ কুমড়ার ছক্কা বাসী হইলে খাইতে বড় ভালো লাগিত৷… রুটি না থাকিলে মুড়ি-মুড়কি জল খাইতাম৷’ এ ছাড়াও তিনি অন্যান্য সহজলভ্য চটজলদি খাবারের মধ্যে জিবে গজা, ছাতুর গুটকে গজা, কুচো গজা, চৌকো গজা, কচুরি ও জিলাপির কথা বলেছেন৷ প্রায় একইরকম জলখাবারের কথা বলেছেন প্রাণকৃষ্ণ দত্তও৷ তিনি লিখেছেন, ‘এখনকার মত শত শত মিঠাই মিষ্টান্ন তখন আবিষ্কার হয় নাই৷ মুড়ী, মুড়কি, চুড়া, চুড়াভাজা, চালভাজা, নানাবিধ কলাইভাজা, তেলেভাজা বেগুণী ফুলারী বড়া প্রভৃতি উপাদেয় জলযোগের খাদ্য ছিল৷ মুড়কির মোয়া মিঠাইয়ের কার্য করিত৷’

অতীতেও ছিল আবার বর্তমানেও রয়েছে, এমন একটি চিরন্তন বাঙালি চটজলদি খাবার হল পান্তাভাত, অর্থাৎ, আগের দিনের বাসি ভাত হাঁড়িতে জল দিয়ে রেখে পরের দিন সকালে খাওয়া৷ এটিকে বাঙালির দীর্ঘকালের রীতি বললে ভুল হয় না৷ গ্রামবাংলায়, চাষের মরশুমে বা অন্যান্য সময়েও ওই রীতি পালন করা হয় এখনও৷ গ্রীষ্মকালে দগ্ধ দিনে এক থালা পান্তা খেয়ে মাঠে লাঙল দিতে যান বাংলার চাষিরা৷ পান্তাভাত শীতল খাদ্য৷ গরমে মাঠে কাজ করার সময়ে তা শরীর ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে৷