অধ্যায় পনেরো – প্রথম সাম্রাজ্যের পতন

খ্রিষ্টপূর্ব ২৪৫০ থেকে ২১৮৪ সালের মাঝে ফারাওদের আধিক্য মিশরের জনগণকে বিপর্যস্ত করে তোলে এবং পুরানো রাজত্বের অবসান ঘটে।

ইতোমধ্যে মিশর একটি ভিন্ন ধরনের সমস্যায় ভুগছিল। অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি একই সময়ে নিজের নামকে ইতিহাসের পাতায় চিরস্থায়ী করার প্রচেষ্টায় ছিলেন।

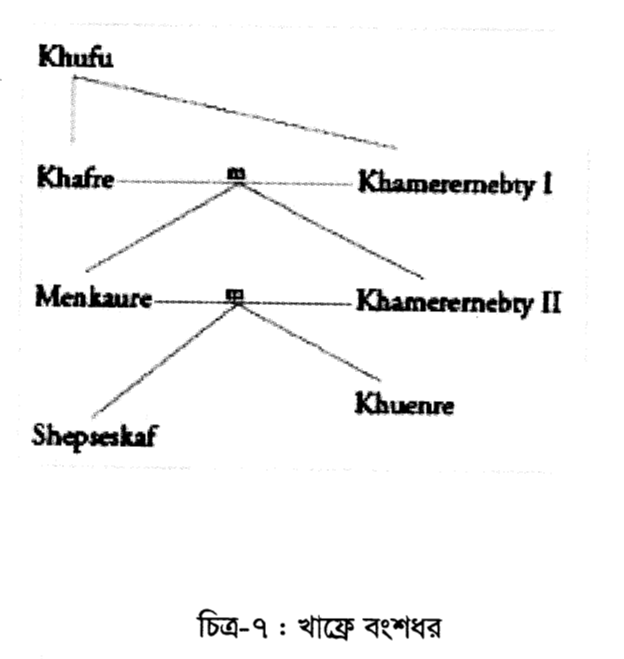

মিশরের বৃহত্তম পিরামিডটির নির্মাতা খুফু মৃত্যুবরণ করার পর তার বড়ো ছেলে ক্ষমতায় আসেন। তিনি অল্পদিন ক্ষমতাসীন ছিলেন, যে কারণে তিনি তেমন কোনো দালান নির্মাণ করতে পারেননি। তারপর তার ছোটো ভাই খাফ্রে ক্ষমতায় এসে ছাপ্পান্নো কিংবা ছেষট্টি বছর (হেরোডোটাস ও মানেথোর বর্ণনা অনুযায়ী) রাজত্ব করেন। দুজনের বর্ণনায় সামান্য পার্থক্য থাকলেও এটি পরিষ্কার যে খাফ্রে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিলেন।

হেরোডোটাস আমাদের জানান, ‘খাফ্রে তার পিতার মতো করেই দেশ শাসন করেছিলেন।’ খুফুর মতো তিনিও তার সকল শক্তিমত্তা দালান নির্মাণের পেছনে ব্যয় করেন। তিনি এই ব্যাপারে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে তিনি দেবতাদের অবজ্ঞা করতে থাকেন এবং তিনি আশ্রমগুলোকে পুনরায় চালু করতে ভুলে গিয়েছিলেন। হেরোডোটাস আরও বলেন, ‘মিশরীয়রা শেফরেন (খাফ্রে) ও চিওপস (খুফু)-কে এতটাই ঘৃণা করতেন যে তারা তাদের নামও মুখে আনতে চাইতেন না।’ খুফু যে ধরনের জোরজবরদস্তি করে পিরামিড নির্মাণ করিয়েছিলেন, তার পুত্র খাফ্রে অনুরূপ নীতিতেই চলেছিলেন। খাফ্রের পিরামিডটি ছিল বৃহত্তম পিরামিডটির চেয়ে চৌত্রিশ ফুট ছোটো এবং এটিকে ‘দ্বিতীয় পিরামিড’ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। তবে খাফ্রে সুকৌশলে পিরামিডটিকে উঁচু ভূমিতে নির্মাণ করেছিলেন যাতে দূর থেকে দেখে এটিকে বেশি বড়ো দেখায়।

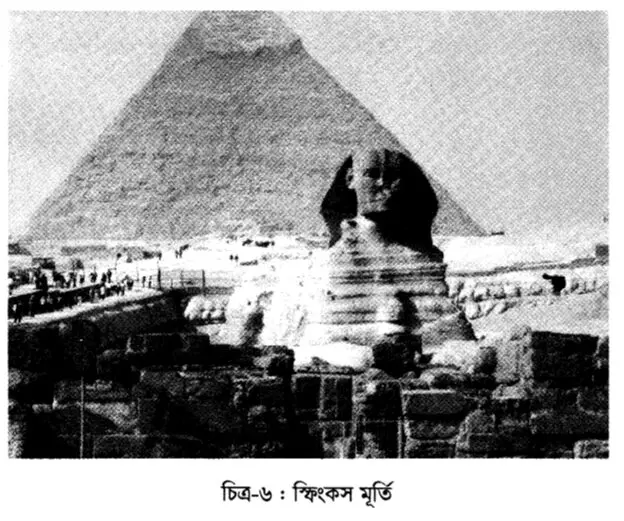

তিনি আরও একটি অসাধারণ স্থাপত্য কীর্তি তৈরি করিয়েছিলেন যাকে আমরা স্ফিংকস নামে জানি। এটি চুনাপাথরের তৈরি একটি রহস্যময় ভাস্কর্য যার শারীরিক গঠনটি সিংহ ও বাজপাখির আদলে তৈরি আর মুখটি মানুষের (যা সম্ভবত খাফ্রের নিজেরই প্রতিকৃতি; তবে এই ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে)। এই সুবিশাল মূর্তিটি পূর্বদিকে তাকিয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে এই মূর্তি ‘জীবন্ত পাথর’ দিয়ে বানানো, যার মানে হচ্ছে মাটি থেকে বের হয়ে থাকা পাথর দিয়েই এটিকে বানানো হয়েছিল, অন্য কোথাও বানিয়ে এটিকে বহন করে এখানে নিয়ে আসা হয়নি।

এই স্ফিংকস মূর্তির জন্মরহস্য আমাদের অজানা। পরবর্তীকালে গ্রিকরা এর ব্যাপারে অনেক চমকপ্রদ গল্প বলেছেন, যার সাথে সেই সময়ের ঘটনাপ্রবাহের কোনো যোগসূত্র নেই। এমনও হতে পারে যে এটি সম্পূর্ণরূপে খাফ্রের উদ্ভাবন, কারণ আর একটিমাত্র পুরানো স্ফিংকসের মূর্তি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে তার পুত্র ডেজেএডেফ্রের অসমাপ্ত সমাধিতে। এই মূর্তিটি খাফ্রের রাজত্বের আগেও নির্মিত হয়ে থাকতে পারে (সেক্ষেত্রে কেউ তার সমাধিতে এটিকে নিক্ষেপ করেছিল) কিংবা পরেও হতে পারে-এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার কোনো উপায় নেই আজ আর।

বৃহত্তম পিরামিডটির মতো, স্ফিংকসকে ঘিরেও রয়েছে বিচিত্র সব তত্ত্ব; যেমন কেউ কেউ ভাবে যে একটি অত্যন্ত অগ্রসর কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া জাতি খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০০ সালে এটাকে নির্মাণ করেছিল; আবার কেউ কেউ ভাবে এটি আটলান্টীয় কিংবা ভিনগ্রহের প্রাণীদের তৈরি কিংবা এটি বিশ্বের সকল শক্তির কেন্দ্রবিন্দু; এবং সব শেষে এটাকে একদল মানুষ জ্যোতিষবিদ্যার চিহ্ন হিসেবেও দেখে।

এত বিস্তারিত ব্যাখ্যা পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক। বাজপাখিটিকে হোরাসের সাথে মেলানো যায় আর সিংহকে সূর্যের প্রতীক, অর্থাৎ সূর্যদেবতা ‘রা’ এবং তার স্বর্গীয় সহকর্মী আমুন-এর সাথে মেলানো যায়। কখনও কখনও আমুন ও রা-কে একত্র করে দেবতা আমুন-রা’ হিসেবেও উপাসনা করা হয়েছে। একটি অর্ধেক সিংহ, অর্ধেক বাজপাখির মূর্তি বানানো এবং সেটাকে নিজের অন্তিম শয্যার প্রহরায় নিয়োজিত করা ছিল মিশরের সবচেয়ে শক্তিশালী দেবতাদের প্রতিরক্ষা গ্রহণের সমতুল্য। মূর্তির মুখের জায়গায় নিজের চেহারা বসিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা ছিল তাদের পরিচয়কে নিজের হিসেবে গ্রহণ করা। সম্ভবত আদি মিশরীয় ভাষায় শব্দটি ছিল ‘শেশেপাংখ’ বা ‘জীবন্ত জাদু’, যেটি পরবর্তীতে গ্রিকদের দ্বারা বিকৃত হয়ে স্ফিংকস-এ রূপান্তরিত হয়।

সম্ভবত খাফ্রে তার স্বর্গীয় ক্ষমতাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই কাজগুলো করেছিলেন। কারণ হেরোডোটাসের বর্ণনা অনুযায়ী, সেই সময় মিশরীয়রা তাদের নেতৃবৃন্দের স্বেচ্ছাচারী আচরণে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে খাফ্রেই ছিলেন শেষ শাসক যিনি রাজকোষ ও জনগণের শ্রমের অপব্যবহার করে এরকম সুবিশাল পিরামিড বানানোর সুযোগ পেয়েছিলেন। তার পুত্র মেনকাউরেকে ব্যয় সংকোচন করে শাসনব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে হয়েছিল।

হেরোডোটাস আমাদের আরও জানান যে মেনকাউরে মিশরীয় ঐতিহ্য অনুসারে সেখানকার সকল মন্দির ও আশ্রম পুনরায় খুলে দেন এবং তার পূর্বসূরিদের অবলম্বন করা দমন ও শোষণের নীতিকে পরিহার করে নিষ্ঠার সাথে দেশ শাসন করেন। মেনকাউরের পিরামিডটি এই পরিবর্তিত অবস্থার সাক্ষাৎ প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে—তৃতীয় পিরামিডটির উচ্চতা মাত্র ২২৮ ফুট, যা খুফুর পিরামিডের অর্ধেক। এটির নির্মাণকাজও অনেক ব্যয়বহুল ছিল; কিন্তু এর আগের পিরামিডগুলোর মতো এটা বানাতে গিয়ে অনেক মানুষকে জীবনদান করতে হয়নি।

মেনকাউরের ঔদার্যের পেছনে তার বিবেকবান চরিত্র দায়ী ছিল। হেরোডোটাসের ভাষায়, তিনি ‘তার পিতার সকল কুকীর্তিকে অপছন্দ করতেন।’ হয়তো মেনকাউরে তার পিতা ও পিতামহের স্মৃতিসৌধ স্থাপত্যের পক্ষে ছিলেন না; আবার এটাও সম্ভব যে তিনি শুধু অবশ্যম্ভাবী সত্যটিকেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে চতুর্থ রাজবংশের ফারাওদের সেই প্রভাব ও প্রতিপত্তি আর নেই যার মাধ্যমে তিনি বিপুল পরিমাণ শ্রমিকের আনুগত্য লাভ করে তাদেরকে দিয়ে বিশাল আকারের আরেকটি পিরামিড নির্মাণ করাবেন। তিনি যদি সন্দেহ করে থাকেন যে একটি বিদ্রোহ আসন্ন তা হলে তার জন্য শান্তি ও কৃপার পথ অবলম্বন করাই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ এবং সম্ভবত একমাত্র পথ।

চতুর্থ রাজবংশের পিরামিডগুলো যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার পরিচায়ক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পরবর্তীতেও কোনো ফারাওয়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি তাদের কীর্তিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার। ফারাওরা তাদের স্বর্গীয় ক্ষমতার শেষ সীমাতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মেনকাউরের পক্ষে সম্ভব ছিল না তার পিতা কিংবা পিতামহের মতো অন্ধ আনুগত্য খুঁজে পাওয়া।

ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়ার পর থেকেই ফারাওদের ভাগ্য খারাপ হতে শুরু করে। মনে হয় যেন মেনকাউরে তার নিজের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নেওয়ার পর থেকেই মিশরের অবস্থা খারাপ হতে থাকে এবং শীঘ্রই তা রূপান্তরিত হয় অরাজকতায়।

মেনকাউরের রাজত্ব সম্পর্কে প্রচলিত বক্তব্যটি মেমফিসের পূজারিদের দেওয়া এবং তা বর্ণনা করেছেন হেরোডোটাস। মেনকাউরে শীঘ্রই এক ধরনের দুরূহ সমস্যায় পতিত হন। দেবতারা তার শাসন নিয়ে এতটাই রাগান্বিত ছিলেন যে তারা তাকে একটি সতর্কবার্তা পাঠান : মেনকাউরে তার রাজত্বের সপ্তম বছরের শেষ নাগাদ মারা যাবেন।

স্বভাবতই এই বার্তা পেয়ে মেনকাউরে ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি ব্যাপারটিকে খুবই অন্যায্য মনে করলেন, কেননা তার দুই পূর্বসূরি খুফু ও খাফ্রে দীর্ঘজীবী ছিলেন-যারা কিনা সকল মন্দির ও আশ্রম বন্ধ করে দিয়েছিলেন, দেবতাদের অবজ্ঞা করেছিলেন এবং অসংখ্য মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

এরপর আরেকটি দৈববাণী আসে যেখানে ব্যাখ্যা করা হয়, যেহেতু তিনি দেবতাদের অনুসারী হওয়ার কারণেই তার জীবনকে ছেঁটে দেওয়া হচ্ছে, তিনি প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করেননি। মিশরের বাসিন্দাদের দেড়শ বছর ধরে দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে যাওয়ার কথা; তার দুই পূর্বসূরি সেটা বুঝেছিলেনও কিন্তু মেনকাউরে তা বোঝেননি।

এই অসম্ভব বিচিত্র শাস্তির গল্প থেকে আমরা বুঝতে পারি যে স্বর্গীয় শাসনের সাথে ক্ষমাশীল শাসনের মাঝে এক ধরনের সংঘাত রয়েছে। ফারাওদের দেবতাসুলভ ক্ষমতার মূলে ছিল সেই ক্ষমতাকে অপব্যবহার করার প্রবণতা। কারও প্রতি দয়া বা ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন ছিল দুর্বলতার পরিচায়ক। এক্ষেত্রে ফারাওর দেবতাসুলভ ক্ষমতার ব্যাপ্তি আসলে খুবই সীমিত আকারের ছিল—ঘটনাপ্রবাহ এমন এক দিকে প্রবাহিত হয়েছিল যার ফলে হয় ফারাওকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে নয়তো বিদ্রোহ দমন করতে হবে।

এবং ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটেছিল চতুর্থ রাজবংশের ভাগ্যে।

মেনকাউরে হঠাৎ করে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার পুত্র শেপসেসকাফের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে যান। তিনি মাত্র চার বছর ক্ষমতায় ছিলেন এবং তিনি তার নিজের জন্য কোনো পিরামিড বানাতে পারেননি; তাকে একটি মাসতাবা কবরে সমাধিস্থ করা হয়, সাক্কারার একটি প্রাচীন কবরস্থানে। সেখানে তৃতীয় রাজবংশের পূর্বসূরিরাও শায়িত ছিলেন। এভাবেই চতুর্থ রাজবংশের যবনিকাপাত হয়।

এই রাজবংশের পতনের মূলে ছিল একনায়কতন্ত্র। কিন্তু একইসাথে আরও একটি সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে।

যেহেতু রাজা নিজেই দেব-বংশের অন্তর্গত ছিলেন, তার উত্তরাধিকারীদের দেবত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে তাকে নিজ পরিবারের মধ্য থেকেই জীবনসঙ্গী খুঁজে নিতে হয়েছিল। রাজপরিবার স্বীকার করত না যে অন্য কোনো মরণশীল মিশরীয়ের মাঝে এই বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে। এই কারণে রাজাকে তার বোনদের মাঝ থেকেই একজনকে বিয়ে করতে হতো।

পূর্বসূরিদের দেখানো পথে হেঁটে খাফ্রে তার সৎ-বোন খারমেরেরনেবতি প্রথম-কে বিয়ে করেন। তার গর্ভে পুত্র মেনকাউরে ও কন্যা খারমেরেরনেবতি দ্বিতীয় জন্ম নেন। মেনকাউরে সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়ে তার আপন বোনকে বিয়ে করেন, যিনি একইসাথে তার চাচাতো বোনও ছিলেন; কেননা খামেরেরনেবতি প্রথম তার সৎ-ভাইকে বিয়ে করার মাধ্যমে তার নিজের মেয়ের সৎ-ফুফুতে পরিণত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি একইসাথে মেনকাউরের মা ও শাশুড়ির ভূমিকায় নিজেকে আবিষ্কার করেন, যা যে-কোনো মহিলার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ একটি ভূমিকা। প্রকারান্তরে শেপসেসকাফ ছিলেন তার বাবার সন্তান, তার দাদির ভাতিজা এবং তার মায়ের চাচাতো ভাই।

কৌতূহলী পাঠক হয়তো ভাবছেন যে কেন এই মানুষগুলোর তিনটি করে মাথা গজায়নি। রক্তীয় সম্পর্কের আত্মীয়দের মাঝে বিবাহের কারণে মানবজিনে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয় এবং তার প্রভাব সন্তানদের উপর পড়বে এটাই প্রত্যাশিত। ইউরোপে হাজার বছর পরেও দীর্ঘদিন ধরে এরকম রক্তীয় সম্পর্কের আত্মীয়দের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে অসুস্থ, নির্বোধ ও বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্ম অব্যাহত ছিল।

অস্ট্রিয়ার ফার্দিনান্দ প্রথম-এর মা ছিলেন তার নিজেরই চাচাতো বোন। তিনি ময়লা ফেলার ঝুড়ির ভেতরে ঢুকে সেটা দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে নামতে ভালোবাসতেন এবং একটি কথাই বারবার বলতে থাকতেন : ‘আমি এই দেশের সম্রাট, আমি ডাম্পলিং চাই।’

এটিও সম্ভব যে জিনের পুলটি প্রাচীন যুগে এতটা ভঙ্গুর ছিল না।

নিজ সহোদরদের মাঝ থেকে স্বামী বা স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাছবিচারের তেমন কোনো সুযোগ ছিল না; কিন্তু সেক্ষেত্রেও সাধারণত সবচেয়ে ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী ও তেজস্বী ব্যক্তিটিকেই পছন্দ করা হতো। এই উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত জিন থেকে ফারাওরা নিজেদের রক্ষা করতেন। অপরদিকে মেনকাউরের আমলের পর থেকে ফারাওদের ক্রমহ্রাসমান ক্ষমতা থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যে রাজকীয় রক্তে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। মেনকাউরের মূর্তিগুলোতে দেখা যায় যে তার মাথার আকৃতিটি একটু অদ্ভুত এবং তার চোখগুলো ছিল বিস্ফারিত। তবে মেনকাউরের মাঝে কোনো ধরনের মানসিক বিকৃতি ছিল না।

তার বোন খেমেরেরনেবতি দ্বিতীয়-এর ঔরসজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র খুয়েনরে অল্পদিন বেঁচে ছিলেন। মেনকাউরে খুয়েনরেকে তার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার অল্পদিন পরেই অজ্ঞাত রোগে তার মৃত্যু হয়। এর কিছুদিন পরে মেনকাউরেও হঠাৎ করেই মারা যান। তার দ্বিতীয় পুত্র শেপসেসকাফের রাজত্ব ছিল অল্পদিনের এবং খুবই সাদামাটা।

আরেকটি বিচিত্র গল্প হেরোডোটাসের বর্ণনায় বেঁচে আছে আজও যেখানে বলা হয়েছে যে মেনকাউরে তার নিজের মেয়ের প্রেমে পড়ে যান এবং তিনি তাকে ধর্ষণ করেন। এরপর তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তবে এই প্রসঙ্গে হেরোডোটাস নিজেই বলেন, ‘আমার মতে এই পুরো গল্পটাই মিথ্যে।’ এবং খুব সম্ভব এটি বানোয়াট গল্প, কেননা প্রাচীন মিশরীয় পরিবারের সদস্যদের মাঝে অজাচার এতটা বিরল ছিল না যে রাজকন্যা এই ধরনের কোনো ঘটনার শিকার হলে আমাদের মতো অবাক এবং দুঃখিত হবেন। আর এই গল্পে বলা হয়েছে যে তিনিই মেনকাউরের একমাত্র সন্তান ছিলেন, যা ভুল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তবে চতুর্থ রাজবংশের বিনাশ ঘটার কারণ ব্যাখ্যাস্বরূপ এই একটি অজাচারের উপাখ্যানই টিকে রয়েছে আজও।

পঞ্চম রাজবংশের ফারাওদের মাঝেও নতুন কোনো রক্ত অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। এই রাজবংশের প্রথম ফারাও উসেরকাফ ছিলেন মেনকাউরের আপন চাচাতো ভাই এবং তিনি মেনকাউরের মেয়েকে বিয়ে করেন। তবে এখানে লক্ষণীয় যে বাবার কাছ থেকে পুত্রের হাতে সিংহাসন যাওয়ার প্রচলিত রীতিটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি।

উসারকাফের সময়ের পাঁচশ বছর পরে, কিন্তু মানেথোর সময়ের অনেক আগে লিখিত একটি প্যাপিরাস বার্তা থেকে আমরা এই রাজবংশের হাত পরিবর্তনের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাই। সেখানে একটি দৈববাণীতে বলা হয়েছে, ‘খুফুকে জানানো হলো যে তার ছেলে ও নাতি রাজত্ব করবে কিন্তু এরপর সিংহাসনের দাবিদার হবেন সুর্যদেবতা রা-এর প্রধান পূজারির তিন ছেলে। প্রধান পূজারি হেলিওপোলেসে সূর্যদেবতার মূল মন্দিরে তার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তার সন্তানদের গায়ের চামড়া ছিল স্বর্ণের মতো এবং তাদের জন্মের সময় দেবতারা উপস্থিত ছিলেন।

অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রাসাদ থেকে ক্ষমতা আবারও মন্দিরের দিকে চলে যাচ্ছিল। পঞ্চম রাজবংশের নয়জন ফারাও ছিলেন, যারা কেউই তেমন কিছু করে দেখাতে পারেননি। তাদের আমলে অল্প কিছু ছোটো ছোটো পিরামিড নির্মিত হয়েছিল কিন্তু একই সময়ে পাঁচটি নতুন মন্দির তৈরি হয়েছিল সূর্যদেবতার জন্য। প্রথম মন্দিরটি উসেরকাফ নিজেই বানিয়েছিলেন এবং সেটির দক্ষিণ প্রান্তে একটি নৌকা রাখা ছিল রা-এর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য। এ ছাড়া এর সামনে একটি অবেলিক্স ছিল যেটি এক ধরনের প্রস্তর-নির্মিত মিনার, যেটি-রা দেবতার বাসস্থান-আকাশের দিকে মুখ করে রাখা। অবেলিক্সের মাথায় একটি স্বর্ণ-নির্মিত পিরামিডের প্রতিকৃতি রাখা ছিল যার উপর সূর্যের আলো পড়লে তা ঝলমল করে জ্বলত-একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সূর্যের মতো।

পঞ্চম রাজবংশের রাজত্বকালে ফারাওরা সূর্যদেবতার সাথে আরও ভালো করে জড়িয়ে পড়েন। পূর্বে ফারাওকে হোরাস এবং ওসাইরিস বলা হয়েছিল, এখন তাকে রা-এর সন্তান হিসেবে নতুন পরিচয় দেওয়া হলো। এতে যা হয়েছিল তা হলো, ফারাও পরিণত হলেন সূর্যদেবতার পূজারির হাতের পুতুলে; তিনি তার পিতা রা-এর আদেশ ও নির্দেশাবলি তার কাছে পৌঁছে দিতেন।

ঈশ্বরের পার্থিব আকার থেকে অবনমিত হয়ে রাজার বর্তমান রূপটি হয়ে দাঁড়াল ‘ঈশ্বরের পুত্র’, যা একটি সূক্ষ্ম কিন্তু অর্থবহ রূপান্তর। ঐশ্বরিক ক্ষমতা পুনরায় আকাশের দিকে ধাবিত হলো এবং মর্ত্যের ফারাওদের হাতে আর সেটির প্রশ্নাতীত নিয়ন্ত্রণ রইল না। একইসাথে, মৃত্যুর পরও ফারাওদের পৃথিবীর বুকে টিকে থাকাসংক্রান্ত বিশ্বাসগুলোও আস্তে আস্তে ফিকে হতে লাগল। পঞ্চম রাজবংশের আমলে, শেষবারের মতো মৃত্যুর পরে আত্মার পরবর্তী জীবনে প্রবেশের ব্যাপারটি নিয়ে লেখা হয়। এই রাজবংশের সর্বশেষ ফারাও উনাস-কে একটি ছোটো পিরামিডে সমাধিস্থ করা হয়েছিল এবং তার দেওয়ালগুলোতে বিস্ত ারিত বর্ণনাসহ বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র লিখে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তার অন্তিমযাত্রাটি সুগম হয়।

পিরামিডের এসব লেখনী ফারাওদের পরবর্তী প্রজন্মের সমাধিস্থলকে সজ্জিত করার নির্দিষ্ট মানদণ্ড হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। এই লেখা থেকে এটি পরিষ্কার ছিল যে উনাস তার প্রজাদের ছেড়ে চিরতরে চলে যাচ্ছেন। ২১৭ নম্বর মন্ত্রটি এভাবে শুরু হয়েছে : “ওহে রা, রাজা উনাস তোমার কাছে আসছেন, তোমার সন্ত ান তোমার কাছে ফিরে আসছেন।’ রাজা উনাসের সাথে হরাস এবং ওসাইরিসের সম্পৃক্ততার কথা বলা হয়েছে কিন্তু বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এই ব্যাপারটিতে যে তিনি এখন আকাশমুখী হয়ে রা-এর কাছে চলে যাচ্ছেন—অনেক অনেক উঁচুতে; এবং সেখানে তিনি তার পিতা মহান রা-এর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে দিন কাটাবেন।

উনাস তার প্রজাদেরকে রেখে চিরবিদায় নেওয়ার সময় কোনো সন্তান রেখে যাননি এবং এই কারণে তার মৃত্যুর পর সিংহাসনে কে বসবেন তা নিয়ে টানাপোড়েন দেখা দেয়। অবশেষে ষষ্ঠ রাজবংশ ক্ষমতাসীন হলেন। কিন্তু তারা তাদের নিজেদের ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। তারা সাধারণ জনগণের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে শুরু করলেন। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে রাজপরিবারে এক ধরনের নবজাগরণ ঘটলেও ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য প্রভাবশালী পরিবারগুলো ততদিনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে সিংহাসনের অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে।

এসব গোলযোগের ফলস্বরূপ ষষ্ঠ রাজবংশের প্রথম ফারাও টেটি একটি নতুন চেহারার মিশরের অধিপতি হয়েছিলেন, যেখানে ছোটো ছোটো রাজ্য তাদের নিজ নিজ ‘রাজপরিবার’ দ্বারা শাসিত হচ্ছিল। টেটি নিজের খেতাব হিসেবে হোরাসের আরেকটি নাম ‘সেহেতেপতাউই’ নিলেন, যার মানে ছিল ‘সেই ব্যক্তি যে দুটি ভূমিকে একত্র করেছে’।

এই সময়েই এতদিন ধরে ধামাচাপা পড়ে থাকা উত্তর ও দক্ষিণের মাঝের বৈরিতা আবার প্রকাশ পেতে শুরু করে, যা সেই যুগের মিশরের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। মানেথোর বর্ণনায় আরও কিছু ঘটনা উঠে আসে; যেমন, টেটি তার নিজ দেহরক্ষীর হাতে নিহত হন। এক সময়ের স্বর্গীয় ক্ষমতাসম্পন্ন, অমরত্বপ্রাপ্ত ফারাওদের সম্পর্কে মানুষের উচ্চ ধারণায় ফাটল ধরতে শুরু করে। টেটির উত্তরাধিকারী প্রথম পেপিকে তার নিজ হারেমে হত্যা করার প্রচেষ্টা চালানো হয়—তিনি তা নস্যাৎ করে দেন। তার সন্তানকে সিংহাসনচ্যুত করে ক্ষমতায় বসানো হয় ছয় বছর বয়সি পেপি দ্বিতীয়কে, যিনি ছিলেন একটি প্রভাবশালী গোত্রের প্রতিনিধি।

দ্বিতীয় পেপির রাজত্বকাল ছিল ৯৪ বছর, যা মিশরের ইতিহাসে দীর্ঘতম। কিন্তু এই শতকটি গৌরব ও প্রাচুর্যের ছিল না, এই সময়টিতে ফারাওর শাসন কেবল কাগজেকলমে কার্যকর ছিল। পূজারি ও অভিজাত সমাজের প্রতিনিধিরা এবং প্রাসাদের কর্মচারীগণ ক্রমাগত রাজত্বটিকে ভেঙে চুরে নিজেদের মাঝে বণ্টন করে নিয়েছিলেন এই সময়ে। মিশরের পুরানো রাজবংশের শেষ রাজা দ্বিতীয় পেপি দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় ছিলেন কিন্তু তার হাতে প্রকৃতপক্ষে কোনো ক্ষমতাই ছিল না।

দ্বিতীয় পেপির দীর্ঘ রাজত্বের দ্বিতীয় অর্ধে ছোটো ছোটো অঙ্গরাজ্যে বিভক্ত মিশর পুনরায় একত্র হয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, এই মর্মে যে রাজ্যের শাসনভার থাকবে মেমফিস শহরের অধিপতির কাছে। ছোটো ছোটো কিছু ঘটনার ফলস্বরূপ এই সিদ্ধান্তের অবতারণা ঘটেছিল, তবে এই ঘটনাগুলো কী ছিল সেই ব্যাপারে আজ আর জানার উপায় নেই। তবে সেই সময় নীল নদের পানির প্রবাহ পুনরায় কমে গিয়েছিল, ঠিক যেমনটি কমে গিয়েছিল প্রথম রাজবংশের রাজত্বের শেষের দিকে। এ ছাড়া পশ্চিমের মরুভূমিগুলো ধেয়ে আসছিল মিশরের আবাদি জমিগুলোর দিকে, যে ঘটনা সর্বস্তরে আতঙ্কের সূচনা করেছিল।

ষষ্ঠ রাজবংশের ঘটনাবলিসংক্রান্ত নথি খুবই দুর্লভ।

এই প্রসঙ্গে তথ্যের সেরা উৎস হচ্ছে মিশরীয় রাজাদের তালিকা, যার ব্যাপারে কলিন ম্যাকেভেডি তার বই এটলাস অব দ্য এইনশেন্ট ওয়ার্ল্ড-এ বলেছেন, ‘দ্বিতীয় পেপির পরে আসে সপ্তম রাজবংশ, যারা ছিলেন চমকে ভরপুর। মাত্র ৭০ দিনের মাঝে তারা ৭০ জন ফারাওকে নিযুক্ত করেছিলেন দেশ শাসনের কাজে।’ একই সংখ্যার বারবার পুনরাবৃত্তিটি নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো কিছুর প্রতীকী প্রকাশ। তবে তখনও ‘৭’ সংখ্যাটির বিশেষ কোনো মাহাত্ম্য ছিল না, যা সে পরবর্তীকালে অর্জন করেছিল ইসরায়েলিদের পবিত্র লেখাগুলোতে। খুব সম্ভব রাজার তালিকা লেখার কাজে নিয়োজিত লিখিয়েগণ অহেতুক গোলযোগ তৈরি করার উদ্দেশ্যে একটি অতিরিক্ত শূন্য বসিয়ে দিয়েছিলেন সাতের পাশে।

চতুর্থ রাজবংশের প্রতিনিধিরা মিশরীয়দের টাকাপয়সা ও জীবন নিয়ে প্রচুর পরিমাণ হেলাফেলা করেছিলেন এবং তাদের জিনসংক্রান্ত সমস্যা ও নিজেদেরকে জনমানুষের পর্যায়ে নামিয়ে আনার প্রবণতার কারণে ফারাওদের রাজত্বের সূর্য মোটামুটি অস্তমিত হয়ে পড়েছিল। এর পরবর্তী একশ বছর মিশরে চলেছে অরাজক অবস্থা যেখানে এক-একটি পরিবার প্রধান এক-একটি শহরের শাসনের দখলে লিপ্ত ছিলেন।

ষষ্ঠ রাজবংশই ছিল মিশরের প্রাচীন রাজত্বের শেষ প্রতিনিধি। এর পরবর্তী চার রাজবংশ মিলে গড়ে তোলে মিশরের ইতিহাসের একটি এলোমেলো সময় যা ‘প্রথম মাধ্যমিক পর্যায়’ নামে পরিচিত।