প্রোফেসর শঙ্কু ও বাগদাদের বাক্স

গোল্ডস্টাইন এইমাত্র পোস্টআপিসে গেল কী একটা জরুরি চিঠি ডাকে দিতে। এই ফাঁকে ডায়রিটা লিখে রাখি। ও থাকলেই এত বকবক করে যে তখন ওর কথা শোনা ছাড়া আর কোনও কাজ করা যায় না। অবিশ্যি প্রোফেসর পেত্রুচিও আমার সঙ্গেই রয়েছে, আমার সামনেই বসে, কিন্তু কাল হোটেলে তার হিয়ারিং এডটা হারিয়ে যাবার ফলে সে শব্দটব্দ বিশেষ শুনতে পাচ্ছে না। ফলে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা একরকম বন্ধই করে দিয়েছে। এদেশের ভাষাটা তার বেশ ভাল ভাবেই জানা আছে, এবং আপাতত সে একটি স্থানীয় খবরের কাগজ মুখের সামনে খুলে বসে আছে।

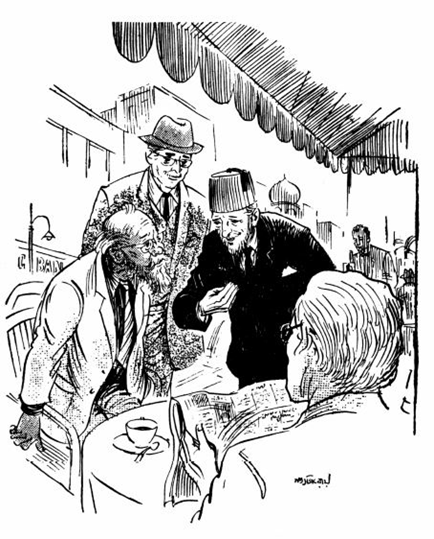

আমাদের বসার জায়গাটা হল বাগদাদ শহরের একটা রেস্টোরান্ট। দোকানের বাইরে ফুটপাথের উপর ফরাসি কায়দায় চাঁদোয়া টাঙিয়ে তার তলায় টেবিল-চেয়ার পাতা, এবং তারই একটাতে আমরা বসেছি। কফি অর্ডার দেওয়া হয়েছে, এই এল বলে।

বাগ্দাদে আসার কারণ হল—আন্তর্জাতিক আবিষ্কারক সম্মেলন, অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ইন্ভেন্টরস কনফারেন্স। বৈজ্ঞানিক সম্মেলন বহুকাল থেকেই পৃথিবীর নানান জায়গায় হয়ে আসছে, কিন্তু আবিষ্কারক সম্মেলন এই প্রথম। বলা বাহুল্য এখানে যাঁরা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে আমার স্থান খুবই উঁচুতে। পৃথিবীর কোনও একজন বৈজ্ঞানিক এর আগে আর কখনও এতরকম জিনিস আবিষ্কার করেনি। যাঁরা এসেছেন, তাঁরা সকলেই তাঁদের লেটেস্ট ইনভেনশনটি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, এবং এই সম্মেলনের একটা প্রধান উদ্দেশ্য হল এইসব আবিষ্কারের খবর পৃথিবীতে প্রচার করা। আমি এনেছি আমার ‘অম্নিস্কোপ’ যন্ত্র। এটা বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেস সাড়া জাগিয়েছে। যন্ত্রটা হল একরকম চশমা যাতে টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ ও একস্-রে—এই তিনটে জিনিসেরই কাজ চলে।

কন্ফারেন্স কাল শেষ হয়ে গেছে। বাইরে থেকে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ সকালে যে যার দেশে ফিরে গেছেন। আমরা তিনজন আপাতত আরও কিছুদিন থাকব। আমি প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলাম হপ্তাখানেক থেকে যাব। সঙ্গে যে আরও দুজনকে পেয়ে গেলাম সেটা কপালজোরে। আমি নিজে কাউকে কিছুই বলিনি। কাল রাত্রে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিনার ছিল, খাওয়া সেরে হোটেলে ফেরার পথে গোল্ডস্টাইন জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কি কালই ফিরে যাচ্ছ নাকি?’ আমি বললাম, ‘হারুণ-অল্-রশিদের দেশে মাত্র সাতদিন থেকে ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই। ভাবছি দেশটাকে আরেকটু ঘুরে দেখব। এখানকার প্রাচীন সভ্যতার কিছু নমুনা চাক্ষুষ দেখে তারপর দেশে ফিরব।’

গোল্ডস্টাইন উৎফুল্ল হয়ে বলল, ‘যাক, তা হলে একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। আর শুধু হারুণ-অল্-রশিদের দেশ বলছ কেন? হারুণ তো মাত্র হাজার বছর আগের কথা। তার আগের কথাও ভাবো!’

আমি বললাম, ‘ঠিক কথা! আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে গর্ব করি, কিন্তু এ যে তার চেয়েও অনেক পুরনো। সুমেরীয় সভ্যতার যেসব চিহ্ন মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে, সে তো আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগেকার ব্যাপার। ঈজিপ্টেও এতদিনের সভ্যতার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি।’

গোল্ডস্টাইন বলল, ‘আবিষ্কারক সম্মেলন এদেশে হবার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে সেটা খেয়াল করেছ নিশ্চয়। এদেশে প্রথম লেখার আবিষ্কার হয় প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে, আর এই লেখা থেকেই সভ্যতার শুরু।’

প্রাচীনকালে যাকে মেসোপটেমিয়া বলা হত, তারই অন্তর্গত ছিল ইরাক। মেসোপটেমিয়া টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর ধারে। এখন যেখানে বাগদাদ শহর, তারই আশেপাশে পৃথিবীর প্রথম সভ্য মানুষ দেখা দেয়। এই সভ্যতার নাম সুমেরীয় সভ্যতা। পাথরের গায়ে খোলাদাই করা পৃথিবীর আদিমতম লেখার অনেক নমুনা প্রত্নতাত্ত্বিকরা বাগদাদের আশেপাশেই আবিষ্কার করেছেন। শুধু তাই নয়, বৈজ্ঞানিকদের পরিশ্রমের ফলে এই সব লেখার মানে বার করাও সম্ভব হয়েছে।

এই প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে অনেক উত্থান পতন লক্ষ করা যায়। আজ থেকে চার হাজার বছর আগে সুমেরীয়দের আক্রমণ করে সেমাইট জাত। যুদ্ধে সুমেরীয়দের পরাজয় হয়। এর পরে ইতিহাসে আমরা ব্যাবিলন ও অ্যাসিরিয়ার উত্থানের কথা জানতে পারি। আর তার সঙ্গে সঙ্গে পাই জাঁদরেল সব রাজাদের উল্লেখ—নেবুচাদনেজার, বেলসাজার, সেনাচেরিব, আসুরবানিপাল। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন মহৎ ও উদারচেতা, আবার কেউ কেউ ছিলেন দুর্বৃত্ত, অত্যাচারী।

তখনকার দিনেও ব্যাবিলন শহরের সবচেয়ে বড় প্রাসাদের উচ্চতা ছিল প্রায় ১০০ ফুট। প্রাসাদে প্রাসাদে শহর এমন ছেয়ে ছিল যে দূর থেকে দেখে মনে হত যেন দেবপুরী। রাত্রেও এ শহরের শোভা কিছুমাত্র কমত না, কারণ দু হাজার বছর আগেই ব্যাবিলনীয়রা তাদের মাটি থেকে পেট্রোলিয়াম আহরণ করে তাকে কাজে লাগাতে শিখে গিয়েছিল। পেট্রোলিয়ামের আলোয় গভীর রাতেও সারা শহর ঝলমল করত।

আড়াই হাজার বছর আগে পারস্যসেনা এসে ব্যাবিলন আক্রমণ করে, এবং সেমাইটদের পরাজিত করে। এই পারস্যদের মধ্যেও আশ্চর্য পরাক্রমশালী রাজাদের নাম আমরা পাই—দারিয়ুস, সাইরাস, জেরক্সেস—কেউ মহৎ, আবার কেউ বা প্রচণ্ড ভাবে নৃশংস। এইসময়ই পারস্যদের অন্তর্গত একটা ভবঘুরে জাত বেলুচিস্তানের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছায়। এদেরই বলা হয় এরিয়ান বা আর্য। আসলে এরিয়ান ও ইরানীয়তে কোনও তফাত নেই।

এইসব কারণে এ দেশটার সঙ্গে আমাদের ভারতীয়দের যে একটা বিশেষ আত্মীয়তা আছে সেটা তো অস্বীকার করা যায় না। আর ভারতবর্ষে ক’টা শিক্ষিত লোক আছে যারা আরব্যোপন্যাস পড়ে মুগ্ধ হয়নি? আর হারুণ-অল্-রশিদের বাগদাদের যে বর্ণনা আমরা আরব্যোপন্যাসে পাই, তাতে বেশ বোঝা যায় সে সময় বাগদাদ একটা গমগমে শহর ছিল। আজকের শহরের সঙ্গে গল্পের সে শহরের বিশেষ মিল নাও থাকতে পারে, কিন্তু যাদের কল্পনাশক্তি আছে, তারা এখানে এসে সেইসব গল্পের কথা মনে করে একটা রোমাঞ্চ অনুভব না করে পারে না।

গোল্ডস্টাইন ফিরছে। সঙ্গে একটা অচেনা বৃদ্ধকে দেখতে পাচ্ছি। স্থানীয় লোক বলেই তো মনে হচ্ছে। পরনে কালো সুট, কিন্তু মাথায় লাল ফেজ টুপি। এ আবার কার আবির্ভাব হল কে জানে।

১৯শে নভেম্বর, রাত ১১টা

আমার এই পঁয়ষট্টি বছরের জীবনে কতরকম অদ্ভুত লোকের সঙ্গে যে আলাপ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এইসব লোক সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। যদিও এদের অনেকের সঙ্গেই একবারের বেশি দেখা হয়নি। তবুও এদের কারোর কথাই কোনওদিনও ভুলতে পারব না।

এইরকম একজন অদ্ভুত লোকের সঙ্গে আজ সকালে আলাপ হল। একেই গোল্ডস্টাইন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। ভদ্রলোক ইরাকি, নাম হাসান অল্ হাব্বাল। বয়স আমার চেয়েও হয়তো কিছুটা বেশি, কিন্তু চলাফেরা রীতিমতো চটপটে আর চোখের চাহনিও আশ্চর্য রকম তীক্ষ।

গোল্ডস্টাইন আলাপ করিয়ে দিতে ভদ্রলোক হাসিমুখে কুর্নিশ করে পাশের চেয়ারে বসে আমার দিকে চেয়ে বললে, ‘আমার জীবনে আপনিই প্রথম ভারতীয় যার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হল। এ আমার পরম সৌভাগ্য, কারণ ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের যে ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে, সে কথা আমি কখনও ভুলিনি।’

আমি একটা উপযুক্ত মোলায়েম উত্তর দিয়ে মনে মনে ভাবছি গোল্ডস্টাইন হঠাৎ একে আমাদের মধ্যে এনে হাজির করল কেন, এমন সময় ভদ্রলোক নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলল। সে বললে, ‘সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা আমাদের এই বাগদাদ শহরে এসেছেন জেনে আমার খুবই আনন্দ হচ্ছিল। আপনাদের ছবি কাগজে দেখেছিলাম, ইচ্ছে ছিল আলাপ করি, কিন্তু কীভাবে করব বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ পোস্টআপিসে এঁকে দেখতে পেয়ে আমি নিজেই এগিয়ে গিয়ে আলাপ করি।’

ওয়েটারকে ডেকে আরেক কাপ কফির জন্যে বলে দিলাম, কারণ ভদ্রলোক যেভাবে বসেছে, তাতে তার যাবার খুব তাড়া আছে বলে মনে হল না। দুহাতের আঙুলে আংটির নমুনা দেখে মনে হচ্ছিল লোকটি বেশ অর্থবান। পোশাকেও সে ইঙ্গিত রয়েছে।

একটা সোনার কেস খুলে কালো রঙের সিগারেট প্রথমে আমাদের অফার করে, তারপর নিজে ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ভদ্রলোক বলল, ‘আপনাদের যে প্রশ্নটা করার ইচ্ছে ছিল সেটা হচ্ছে এই—আপনারা সব বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক, কিন্তু আমাদের দেশে কতরকম জিনিস যে হাজার হাজার বছর আগেই আবিষ্কার হয়ে গেছে সেটা কি আপনারা জানেন?’

উত্তরে আমি বললাম ‘তা—প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৌলতে কিছু কিছু জানতে পেরেছি বইকী। ধরুন, আপনাদের প্রাচীন লেখা, প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র, আপনাদের চার হাজার বছর আগের পেট্রোলিয়াম বাতি, আপনাদের—’

অল্ হাব্বাল হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে আমার কথা থামিয়ে দিয়ে বলল, ‘জানি জানি জানি—এ সবই বইয়ে লেখে সাহেবরা—প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের বই। আমি জানি। আমি পড়েছি। কিন্তু এ তো কিছুই না।’

‘কিছুই না?’ আমি আর গোল্ডস্টাইন সমস্বরে বলে উঠলাম। পেত্রুচি দেখি হাতের কাগজ ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসে অল্ হাব্বালের ঠোঁটের দিকে চেয়ে আছে; বোধহয় তার ঠোঁট নড়া দেখেই কথাগুলো বুঝে ফেলতে চায়।

অল্ হাব্বাল একবার চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, ‘রেস্টোরান্টে বড় ভিড়, আর রাস্তার গোলমালে গলা নামিয়ে যে কথা বলব তারও উপায় নেই। আপনাদের কফি খাওয়া হয়ে থাকলে চলুন নিরিবিলি কোথাও যাই।’

গোল্ডস্টাইন ওয়েটারকে ডেকে পয়সা দিয়ে দিল। আমরা চারজনে উঠে নদীমুখো হাঁটতে শুরু করলাম।

টাইগ্রিস নদীর পাশ দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত একটা চমৎকার বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে, তার একপাশটায় পাম জাতীয় গাছের সারি। সেই গাছের ছায়া দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অল্ হাব্বাল তার বাকি কথাগুলি বলল।

ভদ্রলোক প্রথমেই জিজ্ঞেস করলে, ‘তোমরা আরব্যোপন্যাস পড়েছ তো?’

আমি বললাম, ‘সে আর কে পড়েনি বলো। এমন গল্পের সম্ভার ভারতবর্ষের বাইরে এক তোমাদের দেশেই আছে। ছেলেবুড়ো সবাই এ গল্প জানে। অন্তত কয়েকটি তো জানেই।’

অল্ হাব্বাল মৃদু হেসে বলল, ‘কী মনে হয় গল্পগুলো পড়ে?’

আমি বললাম, ‘মানুষের কল্পনাশক্তি যে কত মজার ও কত রংদার কাহিনী সৃষ্টি করতে পারে, সেটা এসব গল্প পড়লে বোঝা যায়।’

অল্ হাব্বাল আবার সেই অদ্ভুত খিলখিল হাসি হেসে বলল, ‘কল্পনা?—তাই, না? সকলেই তাই ভাবে। কল্পনা ছাড়া আর কী হবে—এমন অদ্ভুত সব ব্যাপার কি আর বাস্তবে ঘটতে পারে। অথচ তোমরা যে এখানে কন্ফারেন্স করলে, তোমরা সকলেই একটা করে নিজেদের আবিষ্কৃত জিনিস নিয়ে এসেছ, তার মধ্যে অনেকগুলি ভারী অদ্ভূত—একেবারে তাক লেগে যাবার মতো। কিন্তু কই—সেগুলোকে তো কেউ কল্পনা বলছে না। যেহেতু চোখে দেখছে, সেহেতু সেটা বাস্তব বলে মেনে নিচ্ছে। তাই নয় কি?’

আমি আর গোল্ডস্টাইন পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। নদী দিয়ে একটা বাহারের পালতোলা নৌকো যাচ্ছে—চট করে দেশের কথা মনে পড়ে গেল। অল্ হাব্বাল বলল, ‘চলো—ওই বেঞ্চিটায় বসা যাক।’

ঘড়িতে দেখি সাড়ে এগারোটা।

লোকটা হয়তো ছিটগ্রস্ত। সন্দেহটা কিছুক্ষণ থেকেই আমার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। নাহলে ওরকম অদ্ভুতভাবে হাসে কেন?

বেঞ্চিতে বসে আরেকটা কালো সিগারেট ধরিয়ে অল্ হাব্বাল বলল, ‘তোমরা যদি প্রতিজ্ঞা কর যে আমি যা দেখাব তা তোমরা কোথাও প্রচার করবে না, আর আমার দেখানো কোনও জিনিস তোমরা নিতে চাইবে না—’

আমি বাধা দিয়ে বললাম, ‘কী আশ্চর্য কথা! তোমার জিনিস আমরা চাইব। কেন?’

অল্ হাব্বাল ক্রূর হাসি হেসে বলল, ‘তোমার কথা বলছি না, কিন্তু’—এবারে তার দৃষ্টি গোল্ডস্টাইনের দিকে—‘পশ্চিমের অনেক জাদুঘরেই তো আমাদের দেশের অনেক ভাল জিনিসই চলে গেছে কিনা। বেশির ভাগই তো বাইরে, তাই ভয় হয় নিজের জন্য না চাইলেও, যদি জাদুঘরের লোক লেলিয়ে দাও!’

গোল্ডস্টাইন কোনওরকমে তার অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, ‘না না—তা কেন করব! কথা দিচ্ছি, তোমার জিনিসের কথা কাউকে বলব না। কিন্তু জিনিসটা কী?’

আমি মনে মনে জানতাম, জাদুঘরের লোক লেলিয়ে না দিলেও জিনিসটা যদি তেমন লোভনীয় হয়, তা হলে গোল্ডস্টাইন হয়তো নিজেই সেটার উপর চোখ দিতে পারে। কারণ প্রথমত, ভদ্রলোক প্রচুর পয়সাওয়ালা মার্কিন ইহুদি, বিজ্ঞান তার শখের ব্যাপার; দ্বিতীয়ত, তার আসল বাতিক হচ্ছে পুরনো জিনিস সংগ্রহ করা। বাগ্দাদে এসে এই কদিনের মধ্যেই আমার চোখের সামনে সে প্রায় হাজার ডলারের খুঁটিনাটি পুরনো জিনিস কিনে ফেলেছে।

অল্ হাব্বাল এবার অত্যধিক রকম গম্ভীর স্বরে বলল, ‘জিনিস একটা নয়—অনেক। খ্রিস্টপূর্ব যুগের সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। এখান থেকে সত্তর মাইল দূরে যেতে হবে। গাড়ির ব্যবস্থা আমি করব। আমার নিজের গাড়ি আছে।’

এর বেশি আর অল্ হাব্বাল বলল না।

কাল সকালে সাড়ে আটটায় ওর গাড়ি নিয়ে আসার কথা আছে। ভদ্রলোককে বিদায় দেবার পর গোল্ডস্টাইন ও পেত্রুচির সঙ্গেও কথা হয়েছে। ওদের দুজনেরই ধারণা অল্ হাব্বাল একটি আস্ত পাগল, যেমন পাগল পৃথিবীর সব শহরেই কয়েকটি করে থাকে। গারদে পাঠানোর অবস্থা এখনও হয়নি, তবে ভবিষ্যতে হবে না। একথা জোর দিয়ে বলা চলে না।

সব শুনে আমি বললাম, ‘পরের গাড়িতে বিনি পয়সায় যদি বাগদাদের আশপাশটা ঘুরে দেখা যায় তা হলে মন্দ কী?’

হোটেলে ফিরে লাঞ্চ খেয়েছি প্রায় দেড়টায়। দুপুরে একটু গড়িয়ে নিয়েছি। এখানকার ক্লাইমেট খুবই ভাল; শরীরে রীতিমতো শক্তি ও মনে প্রচুর উৎসাহ অনুভব করছি।

২০শে নভেম্বর

বাগদাদের মতো আজব শহরে আজব অভিজ্ঞতা হবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কিন্তু ঠিক এতটা আশা করিনি। রূপকথা কল্পনার জগতের জিনিস। সেটা শুনে বা পড়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় সেটা একটা বিশেষ ধরনের আনন্দ। কিন্তু হঠাৎ যদি দেখা যায়, সে রূপকথার অনেক কিছুই বাস্তব জগতে রয়েছে, তা হলে হঠাৎ কেমন জানি সব গণ্ডগোল হয়ে যায়।

এবার আজকের ঘটনায় আসা যাক।

হাসান অল্ হাব্বাল তার কথামতো ঠিক সাড়ে আটটার সময় তার একটি সবুজ সিত্রোঁয় গাড়ি নিয়ে হোটেলে এসে হাজির হল। শুধু গাড়ি নয় গাড়ির ভিতর আবার একটা বেতের বাস্কেট। তার সেই অদ্ভুত হাসি হেসে ভদ্রলোক বলল, ‘তোমাদের দুপুরের লাঞ্চটা আমার সঙ্গে রয়েছে। আজ সারাদিনের জন্যে তোমরা আমার অতিথি।’

নটার মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পেত্রুচি কাল সারা বিকেলে বাগদাদের দোকানে দোকানে ঘুরে একটা কানের যন্ত্র জোগাড় করেছে, তার ফলে আজ তার মুখের ভাবই বদলে গেছে। গোল্ডস্টাইন এমনিতেই আমুদে লোক—গাড়িতে ওঠার সময় বলল—‘ছেলেবেলায় দলেবলে গাড়িতে করে পিকনিকে বেরোতাম—সেই কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।’

কথাটা বলেই সে আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপল। বুঝলাম সে অল্ হাব্বালের একটা কথাও বিশ্বাস করেনি। তার অন্য কোনও কাজ নেই বলেই সে আমাদের সঙ্গ নিয়েছে, এবং আউটিং-এর যে আনন্দ, তার বেশি সে কিছুই আশা করছে না।

টাইগ্রিস নদীর উপর একটা ব্রিজ পেরিয়ে আমরা পশ্চিমদিকে চললাম। এদিকটায় গাছপালা বিশেষ নেই—কতকটা শুকনো মরুভূমির মতো। তবে নভেম্বর মাস বলে গরম একদম নেই।

গাড়ি চালাতে চালাতে অল্ হাব্বাল বলল, ‘আমরা যে জায়গায় যাচ্ছি সেখানে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যে ব্যবধান মাত্র পঁচিশ মাইল। দুটো নদী এত কাছাকাছি হওয়াটা ব্যাবিলনের সমৃদ্ধির একটা কারণ ছিল।’

একটা প্রশ্ন কাল থেকেই আমার মাথায় ঘুরছিল, এখন আর সেটা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না—

‘তুমি কি বৈজ্ঞানিক? মানে, প্রত্নতাত্ত্বিক, বা ওই জাতীয় একটা কিছু?’

অল্ হাব্বাল বলল, ‘বৈজ্ঞানিক বলতে যদি ডিগ্রিধারী বোঝায়, তা হলে আমি বৈজ্ঞানিক নই। আর প্রত্নতাত্ত্বিক বলতে যদি মাটি খুঁড়ে প্রাচীন সভ্যতার নমুনা আবিষ্কার করা বোঝায়, তা হলে আমি অবশ্যই একজন প্রত্নতাত্ত্বিক।’

গাড়ি সমতলভূমি ছেড়ে চড়াই উঠতে আরম্ভ করেছে। দূরে পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। অল্ হাব্বাল বলল, ‘ওই পাহাড়গুলোই ইরাকের সীমানা নির্দেশ করেছে। ওর পিছন দিকে পারশিয়া।’

চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যও ক্রমে বদলাতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের গাড়ি একটা গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করল। দুদিকে খাড়াই পাহাড়ের মধ্যে রাস্তা দিয়ে আমরা চলেছি। বাগদাদে আসবার আগে আমি ইরাক সম্বন্ধে খানিকটা পড়াশুনো করে নিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ‘আমরা কি আবু গুয়াইবে এসে পড়েছি?’ অল্ হাব্বাল মাথা নেড়ে বলল, ‘ঠিক বলেছ। আর দশ মাইল গেলেই আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাব।’

গিরিবর্ত্মের মধ্যে সূর্যের আলো প্রায় পৌঁছোয় না, তাই বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছিল। আমি গলার মাফলারটাকে বেশ ভাল ভাবে জড়িয়ে নিলাম। পেত্রুচি এখনও পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি। লোকটাকে চেনা ভারী মুশকিল। গোল্ডস্টাইনকে দেখে মনে হল তার ঘুমের আমেজ এসেছে।

গিরিবর্ত্ম পেরোতেই দেখি প্রাকৃতিক দৃশ্য আবার বদলে গেছে। কিছু দূরে সবুজ রং দেখে বুঝলাম এদিকটায় গাছপালার অভাব নেই। তারই মাঝে মাঝে আবার ছাই রঙের পাথরের টিলা মাথা উঁচিয়ে রয়েছে।

গাড়ি মেইন রোড থেকে বাঁ দিকে মোড় নিল। অল্ হাব্বাল গুন গুন করে ইরাকি সুর ভাঁজছে—তার সঙ্গে ভারতীয় সুরের আশ্চর্য মিল। কত বয়স হবে লোকটার? দেখে আন্দাজ করার কোনও উপায় নেই। হাসলে পরে চোখের কোণে অসংখ্য কুঁচকোনো লাইন দেখা দেয়। তাই দেখে এক এক সময় মনে হয় বয়স নব্বইও হতে পারে। অথচ কী আশ্চর্য এনার্জি লোকটার। ষাট মাইলের উপর গাড়ি চালিয়ে এল—এখনও ক্লান্তির কোনও লক্ষ্মণ নেই।

আরও মিনিট দশেক চলার পর গাড়িটা একটা ঝাউগাছের পাশে এসে থামল। অল্ হাব্বাল বলল, ‘বাকি পথটুকু আমাদের হেঁটে যেতে হবে। বেশি না—সিকি মাইল পথ।’

অদ্ভুত নির্জন নিস্তব্ধ পরিবেশ। গাছপালা রয়েছে অনেক—উইলো, ওক, ঝাউ, খেজুর ইত্যাদি—প্রায় বনই বলা যেতে পারে, অথচ তারই ফাঁকে ফাঁকে এক একটা বিরাট পাথরের ঢিবিও রয়েছে। মাঝে মাঝে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে, তারমধ্যে বুলবুলের ডাকটা শুনে দেশের কথা মনে পড়ে গেল। জায়গায় জায়গায় গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে, আর সে রোদটা গায়ে পড়লে বেশ আরামই লাগছে।

এবার চোখে পড়ল আমাদের সামনেই একটা বেশ বড় পাথরের ঢিপি। অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে ঢিপিটা, আর তার সবচেয়ে উঁচু জায়গাটা প্রায় একটা চারতলা বাড়ির সমান।

টিলাটার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় অল্ হাব্বাল হঠাৎ থেমে বলল, ‘এসে গেছি।’

কোথায় এসে গেছি? বাঁ দিকে ঝাউবন, আর ডান দিকে টিলার খাড়াই অংশ—এ ছাড়া আর কিছুই নেই। এখানে দেখবার কী থাকতে পারে?

অল্ হাব্বালের দিকে চেয়ে দেখি তার মুখের ভাব একদম বদলে গেছে। তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, সারা শরীরে কেমন যেন একটা উত্তেজনার ভাব, যার ফলে সে তার হাতদুটোকে স্থির রাখতে পারছে না। হঠাৎ সে তার অদ্ভুত কায়দায় খিল খিল করে হেসে আমাদের তিনজনের উপর তার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে চাপা গলায় বলে উঠল—‘তোমরা না সব আবিষ্কারক—ইনভেন্টার্স? বিংশ শতাব্দীর সব বড় বড় বৈজ্ঞানিক? বেশ—তা হলে দেখো এবার প্রথম শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের কারসাজি।—চিচিং ফাঁক!’

আমি বাংলায় চিচিং লিখলেও অল্ হাব্বাল অবিশ্যি আরবি ‘সিম্ সিম্’ শব্দটাই ব্যবহার করেছিল, কিন্তু এই শব্দ উচ্চারণের ফলে যে ঘটনাটা ঘটল সেটা আজকের দিনের মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা খুব কঠিন।

টিলার গায়ে একটা বিরাট আলগা পাথরের অংশ একটা গম্ভীর ঘরঘর গর্জনের সঙ্গে এক পাশে সরে গিয়ে গহ্বরের ভিতরে যাবার একটা পথ করে দিল। আমরা তিনজন থ হয়ে দাঁড়িয়ে এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটতে দেখলাম।

অল্ হাব্বাল আমাদের এই অবাক বোকা বনে যাওয়া ভাবটা কয়েক মুহূর্ত উপভোগ করে নিয়ে, কুর্নিশ করে, তার বাঁ হাতটা থিয়েটারি ভঙ্গিতে গহ্বরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘আলিবাবার গুহায় প্রবেশ করতে আজ্ঞা হোক।’

আমরা অল্ হাব্বালের পিছন পিছন গুহায় প্রবেশ করলাম। অল্ হাব্বাল এবার বলে উঠল, ‘চিচিং বন্ধ!’

সঙ্গে সঙ্গে ঘরঘর শব্দ করে পাথরের ফটক বন্ধ হয়ে গেল, আর এক দুর্ভেদ্য অন্ধকার আমাদের সকলকে ঘিরে চেপে ধরল। অল্ হাব্বালের মতলব কী? সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কেমন জানি একটা ভেলকির গন্ধ পাচ্ছিলাম যেটা আমার মোটেই ভাল লাগছিল না।

এবার একটা দেশলাই জ্বালার শব্দ পেলাম, আর তার পরেই গুহার ভিতরটা একটা ম্লান হলদে আলোয় ভরে উঠল। অল্ হাব্বাল একটা ল্যাম্প জ্বালিয়েছে। ল্যাম্পের আলোতে গুহার ভিতরের চারিদিকে চেয়ে দেখে বুঝতে পারলাম, ছেলেবেলার এক কাল্পনিক ছবি আজ আমার চোখের সামনে বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা যার ভিতরে দাঁড়িয়ে আছি, সেটাকে আরব্যোপন্যাসের আলিবাবার গুহা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। গুহার চারিদিকে পাথরের গা কেটে তৈরি করা তাক আর খুপরিতে রয়েছে বিচিত্র জিনিস। বাক্স প্যাঁটরা ঘটি বাটি চেয়ার ফুলদানি কলসি কুঁজো কত রয়েছে তার হিসেব নেই। এর সবই কোনও না কোনও ধাতুর তৈরি। কয়েকটা তো সোনারও হতে পারে বলে মনে হয়। আর প্রত্যেকটা জিনিসের গায়েই নানান রঙের পাথর বসানো—যা থেকে ল্যাম্পের আলো প্রতিফলিত হয়ে গুহার ভিতরটায় একটা অদ্ভুত রং-বেরঙের বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করেছে।

আমরা স্তব্ধ হয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছি, এমন সময় গোল্ডস্টাইন হঠাৎ তার ভারী গলায় চেঁচিয়ে উঠল—‘আমাদের কি কচি খোকা পেয়েছ? বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে বুজরুকি?’

আশ্চর্য, এবারে ধমকানি সত্ত্বেও অল্ হাব্বালের মধ্যে কোনও বিরক্তির ভাব লক্ষ করলাম না। পিদিমের কম্পমান আলোয় দেখলাম সে গোল্ডস্টাইনের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে, আর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে। তারপর সে বলল, ‘পাঁচ হাজার বছর আগের সুমেরিয়ান লেখা তোমরা কেউ পড়তে পার?’

পেত্রুচি বলে উঠল, ‘আমি পারি। আমি প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলাম। আজ থেকে বারো বছর আগে এই ইরানের মরুভূমিতেই খোঁড়ার কাজ করতে করতে হিটস্ট্রোক হয়ে আমি প্রায় মারা যাই। তারপর থেকে ‘ডিগিং’ ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছ তুমি?’

অল্ হাব্বাল পিদিমটা গুহার একটা কোণের দিকে নিয়ে গেল। দেখলাম সেখানে প্রায় আমার সমান উঁচু আর হাত দুয়েক চওড়া একটা ছাইরঙের পাথর দাঁড় করানো রয়েছে। তার গায়ে খোদাই করে যেন কী সব লেখা। অল্ হাব্বাল বলল, ‘দেখো তো কী লেখা আছে এতে।’

পেত্রুচি হুমড়ি খেয়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে নিজের হাতে পিদিম নিয়ে লেখাটা পড়তে শুরু করল। প্রথমে কিছুক্ষণ সে শুধু বিড়বিড় করল। তারপর প্রায় দশ মিনিট পরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘এ পাথর কোথায় পেলে? এ তো এখানকার জিনিস নয়।’

অল্ হাব্বাল বলল, ‘আগে বলো ওতে কী লেখা আছে।’

পেত্রুচি বলল, ‘এতে এই গুহার বর্ণনা আছে, তার অবস্থান বলা আছে, আর তার ফটক খোলার সংকেত আছে। আর বলা আছে—এই গুহার ভিতরে জাদুকরশ্রেষ্ঠ গেমাল নিশাহিরের কবর আছে, আর তার সঙ্গে তার তৈরি একটা আশ্চর্য বাক্সও এখানেই রাখা আছে।’

‘আর কিছু বলেনি?’ অল্ হাব্বালের শান্ত কণ্ঠস্বরে এখন একটা চাপা উত্তেজনার ভাব লক্ষ করলাম।

‘হ্যাঁ—আরও আছে।’

‘কী?’

‘বলছে, বাক্সটা নাকি জীবন্ত ইতিহাসের কাজ করবে, এবং এই ইতিহাস যে অবিশ্বাস করবে, বা এই বাক্সের যে অনিষ্ট করবে, তার উপর নাকি জিগুরাৎ-এর দেবতার অভিশাপ বর্ষিত হবে।’

অল্ হাব্বাল গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বলল, ‘হুঁ’—আর সঙ্গে সঙ্গে গোল্ডস্টাইন আবার গর্জন করে উঠল, ‘ফটক খুলে দাও। বন্ধ গুহায় বেশিক্ষণ থাকা যায় না—এর বায়ু দৃষিত?’

আমার মনে হল গোল্ডস্টাইন একটু বাড়াবাড়ি করছে। অল্ হাব্বাল ওর চিৎকারে কর্ণপাত করল না। পেত্রুচি বলল, ‘দেখে মনে হয় এ পাথর কিশ অঞ্চল থেকে এসেছে। কিন্তু এটা তুমি কী করে পেলে সেটা জানার কৌতূহল হচ্ছে।’

অল্ হাব্বালের উত্তর শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। উদ্বেগ বা উত্তেজনার কিছুমাত্র আভাস না দিয়ে সে বলল, ‘সাত বছর আগে স্যার জন হলিংওয়ার্থ কিশ অঞ্চলে যে খননের কাজ করতে এসেছিলেন, সে কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। আমি সে দলের সঙ্গে ছিলাম সরকারি দোভাষী হিসেবে। সেবারই এই পাথরটি খুঁড়ে পাওয়া যায়, আর স্যার জন এর লেখার মানে করার আগেই আমি গোপনে সে-কাজটা সেরে ফেলি। আর তার পরদিনই আমি পাথরটাকে নিয়ে, যাকে বলে সরে পড়ি। এতে আমি কোনও দোষ দেখিনি। এখনও দেখি না। কারণ এ তো আমাদেরই দেশের জিনিস। এ জিনিসটা সাহেবের হাতে পড়লে কি আর বাগদাদে থাকত? এ চলে যেত হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ম না হয় পশ্চিমের অন্য কোনও জাদুঘরে। আমি বরং এটাকে আমাদেরই দেশে রেখে দিয়েছি, এবং এমন একটা নিরাপদ জায়গায় যেখানে এর কোনওদিন কোনও ক্ষতি হতে পারবে না।’

গোল্ডস্টাইন এতক্ষণ একটা পাথরের ঢিবির উপর বসে ছিল, এখন হঠাৎ একেবারে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল, ‘দুর্বৃত্ত! ভণ্ড! জোচ্চোর! এইসব পাথরের লেখা আর গুহার অন্য সব জিনিসপত্তরের কথা জানি না, কিন্তু ফটক খোলার কারসাজিকে তুমি ৫০০০ বছর আগের বৈজ্ঞানিক কীর্তি বলে প্রচার করতে চাও? তুমি বলতে চাও এর পেছনে কোনও আধুনিক বৈজ্ঞানিক কেরামতি নেই? এই সব পাথরের ফাটলের মধ্যে বৈদ্যুতিক কলকবজা লুকোনো নেই?’

অল্ হাব্বাল ডান হাতটা তুলে গোল্ডস্টাইনকে শান্ত হবার ইঙ্গিত করে বলল, ‘আপনি যে ভাবে চেঁচাচ্ছেন, তাতে ভয় হয় যিনি আজ পঞ্চাশ শতাব্দী ধরে এই গুহায় কঙ্কাল অবস্থায় বিশ্রাম করছেন, তিনিও না অস্থির হয়ে ওঠেন। দোহাই মিস্টার গোল্ডস্টাইন—আপনি অতটা উত্তেজিত হবেন না।’

গোল্ডস্টাইন কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে চাপাস্বরে বলল, ‘কঙ্কাল?’

অল্ হাব্বাল পিদিমটা আবার তুলে নিয়ে পাথরের ফলকটার পিছন দিকটায় এগিয়ে গেল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দেখি গুহাটা এখানে একটা চতুষ্কোণ চত্বরের চেহারা নিয়েছে। তার মাঝখানে একটা প্রায় চার হাত গভীর গর্ত। সেই গর্তের ভিতরে পিদিমটা নামাতেই চিত হয়ে শোওয়া একটা কঙ্কাল আর তার পাশে ছড়ানো কিছু পোড়ামাটির হাঁড়িকুড়ি দেখতে পেলাম।

অল্ হাব্বাল কঙ্কালের দিকে তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘জাদুকরশ্রেষ্ঠ গেমাল নিশাহির অল্ হারারিৎ।’

পিদিমের আলোয় দেখলাম গোল্ডস্টাইনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে মুখ বিকৃত করে বলে উঠল, ‘বাগদাদে এসে এসব বীভৎস তামাশা কেন বরদাস্ত করতে হবে তা আমি বুঝতে পারছি না। তুমি ফটক খুলবে কি না বলো।’

অল্ হাব্বাল শান্ত ভাবে কঙ্কালের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে গোল্ডস্টাইনের দিকে তাকাল।

গোল্ডস্টাইন অল্ হাব্বালের জন্য অপেক্ষা না করেই চিৎকার করে উঠল— ‘চিচিং ফাঁক!’

কয়েক মুহূর্ত আমরা স্তব্ধ হয়ে ফটকের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু চিৎকারে কোনও ফল হল না। ফটক যেমন বন্ধ তেমন বন্ধই রইল। গোল্ডস্টাইন এবার রাগে কাঁপতে কাঁপতে অল্ হাব্বালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুঁটিটা টিপে ধরল।

‘তুমি এক্ষুনি ফটক খুলবে কি না বলো।’

আমি আর পেত্রুচি দুজনে মিলে কোনওমতে গোল্ডস্টাইনকে নিরস্ত করলাম। অল্ হাব্বাল তার গলার স্বর গম্ভীর করে বলল, ‘প্রোফেসর গোল্ডস্টাইন—আপনি বৃথা উত্তেজিত হচ্ছেন। মন্ত্রটা একটা বিশেষ সুরে উচ্চারণ না করলে ফটক খুলবে না—আর সে সুর একমাত্র আমারই জানা আছে। গুহা আবিষ্কার করার পর ক্রমাগত বিশ দিন ধরে মন্ত্রটা বার বার আবৃত্তি করে তবে আমি ঠিক সুরটা আবিষ্কার করতে পেরেছি। সুতরাং—’

গোল্ডস্টাইন অধৈর্য ভাবে বলল, ‘তা হলে তুমিই বলো। আমি আর এই বন্ধ গুহায় থাকতে পারছি না।’

অল্ হাব্বাল বলল, ‘কিন্তু তোমাদের এখানে নিয়ে আসার কারণটা না বলে আমি কী করে ফটক খুলি? তোমরা যদি আমার অনুরোধ রক্ষা না কর?’

‘কী অনুরোধ?’ আমরা তিনজনে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে উঠলাম।

অল্ হাব্বাল এবার প্রদীপটা নিয়ে গুহার মধ্যিখানটায় এগিয়ে গেল। প্রদীপের আলোয় একটা চৌকোনা পাথরের ঢিবি দেখতে পেলাম। তারপর আরও কাছে যেতে দেখতে পেলাম ঢিবিটার উপর একটা অদ্ভুত দেখতে বাক্স রাখা রয়েছে। বাক্সটা মনে হল তামার, কিন্তু তার উপর সোনা ও রুপোর কাজ করা রয়েছে। আর রয়েছে নানান রঙের নানান সাইজের পাথর বসানো। বাক্স বলছি, কিন্তু সেটাকে যে খোলা যায়, বা তার যে কোনও ঢাকনা বা ডালা বলে কিছু আছে, সেটা দেখে মনে হয় না।

গোল্ডস্টাইন বলল, ‘এটা কী?’

পেত্রুচি বলল, ‘এই বাক্সটার কথাই কি ওই পাথরে লেখা আছে?’

অল্ হাব্বাল বলল, ‘তা ছাড়া আর কী? কারণ এই গুহাটা যখন প্রথম আবিষ্কার করি তখন এর ভিতরে ওই কঙ্কাল আর এই বাক্স ছাড়া আর কিছুই ছিল না।’

আমি বললাম, ‘কিন্তু লেখায় যে বলছে এর ভিতরে ইতিহাস জীবন্ত ভাবে রক্ষিত হয়েছে—সে ব্যাপারটা কী?’

অল্ হাব্বালের মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বলল—

‘সেইটেই তো আসল প্রশ্ন। সেইখানেই তো মুশকিল। আমার বুদ্ধিতে এর রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কৃতকার্য হইনি। এবারে বুঝতে পারছ তোমাদের এখানে আনার কারণটা?’

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। অবশেষে গোল্ডস্টাইন বলল, ‘তুমি চাইছ আমরা এটার রহস্য উদঘাটন করি?’

অল্ হাব্বাল বলল, ‘আমি কাউকে জোর করতে চাই না। সে ইচ্ছা আমার নেই। আমি কেবল অনুরোধ করতে পারি।’

গোল্ডস্টাইন বলল, ‘আমি এর মধ্যে নেই সেটা আমি স্পষ্টই বলে দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস ওর মধ্যে কিছু নেই।’

গোল্ডস্টাইন বাক্সটা হাতে তুলে নিল।

অল্ হাব্বাল বাধা দিল না, কেবল গম্ভীর চাপা গলায় বলল, ‘ওটার অবমাননা করলে জিগুরাৎ-এর দেবতা অসন্তুষ্ট হবেন।’

গোল্ডস্টাইন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব করে বাক্সটাকে রেখে দিল। এবার আমি সেটাকে অতি সন্তর্পণে হাতে তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলাম, পেত্রুচি আমার পাশে দাঁড়িয়ে।

অল্ হাব্বাল প্রদীপটা নিয়ে আমাদের আরও কাছে এগিয়ে এল।

বাক্সটা ওজনে বেশ ভারী। হাতটা অল্প নাড়া দিতে ভিতর থেকে সামান্য একটা শব্দ পেলাম। বুঝলাম ভিতরে কিছু আলগা জিনিস আছে।

অবশেষে আমি বললাম, ‘গুহার ভিতরে এর রহস্য উদঘাটন সম্ভব হবে না। তুমি কি এটা আমাদের হোটেলে নিয়ে যেতে দেবে? শুধু আজকের দিনের জন্য? আমি কথা দিচ্ছি এর কোনও অবমাননা আমি করব না।’

অল্ হাব্বাল কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে বলল, ‘জিগুরাৎ-এর দেবতার অলৌকিক শক্তিতে তোমার বিশ্বাস আছে?’

আমি বললাম, ‘প্রাচীন জিনিসের প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা আছে, বিশেষত সে জিনিস যদি এত সুন্দর হয়।’

অল্ হাব্বাল একটু হেসে বলল, ‘তাতেই হবে!’

তারপর আমাদের দিক থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে ফটকের দিকে মুখ করে তার সেই অদ্ভুত সুরেলা গলায় বলে উঠল—‘চিচিং ফাঁক।’

চোখের সামনে দেখতে দেখতে আবার সেই ঘরঘর শব্দ করে পাথরের ফটক ফাঁক হয়ে দিনের আলো এসে গুহায় প্রবেশ করল। আমরা বাইরে বেরিয়ে গিয়ে হাঁপ ছাড়লাম।

অল্ হাব্বালের লাঞ্চ বাস্কেট থেকে চমৎকার ফল মিষ্টি পাঁউরুটি ও চিজ খেয়ে প্রায় সন্ধ্যা সাতটার সময় সেই অদ্ভুত বাক্স নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরলাম। গোল্ডস্টাইন এখনও গজর গজর থামায়নি। আমরা যে অল্ হাব্বালের কথায় কান দিয়েছি, তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছি, তার বাক্সের রহস্য উদঘাটনের ভার নিয়েছি—এর কোনওটাই যেন সে বরদাস্ত করতে পারছে না। হোটেলের ভিতর ঢুকে সে আমাদের সামনেই অল্ হাব্বালকে বলল, ‘যদি বুঝতে পারি তুমি আমাদের ধাপ্পা দিয়েছ তা হলে পুলিশে রিপোর্ট করব। তুমি যে চোর, সেটা নিজেই স্বীকার করেছ—সুতরাং তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি পাইয়ে দিতে আমাদের কোনওই অসুবিধে হবে না। একথা যেন মনে থাকে।’

অল্ হাব্বাল হেসে বলল, ‘বিরাশি বছর বয়সে আর কী শাস্তি দেবে তোমরা? আমার জীবনের শুধু একটি সাধই মিটতে বাকি আছে, সেটা হল ওই বাক্সের গুণ কী সেটা জানা। এটা জানতে পারলেই আমার মোক্ষ। তারপর আমি মরি কি বাঁচি, আমার শাস্তি হয় কি না হয় সে সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র উদ্বেগ বা কৌতূহল নেই।’

তারপর আমার দিকে ফিরে সে বলল, ‘তোমাদের পক্ষে আমার খোঁজ করা মুশকিল হবে কারণ আমার টেলিফোন নেই। আমি নিজেই কাল সকালে এসে দেখা করব।’

এই বলেই আমাদের তিনজনকে কুর্নিশ করে অল্ হাব্বাল হোটেলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এখন বেজেছে রাত সাড়ে দশটা। গত দুঘণ্টা ধরে আমি আর পেত্রুচি আমার ঘরে বসে বাক্সটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে কেবল একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি। এটার গায়ে বসানো অনেকগুলো পাথরের মধ্যে একটা বেশ বড় কার্নেলিয়ান পাথর রয়েছে যেটা প্যাঁচ দিয়ে বসানো। অর্থাৎ, সেটাকে খোলা যায়। পাথরটাকে খুলেওছি আমরা, আর খুলে দেখেছি যে পাথরটার পিছনে একটা ছোট্ট কৌটোর মতো জিনিস রয়েছে। সেটার রং কালো। গন্ধ শুঁকে মনে হল সেটায় প্যারাফিন বা মোম জাতীয় কোনও জিনিস জ্বালানো হয়েছে, যার ফলে ওটার রং কালো হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছে ছিল ওখানে একটা সলতে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেখা—কিন্তু এতরাত্রে প্যারাফিন জাতীয় জিনিস কোথায় পাব? কাল সকালে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম জোগাড় করে আবার পরীক্ষা করে দেখা যাবে।

গোল্ডস্টাইন একবারও আমার ঘরে আসেনি। ওকে ফোন করেছিলাম। বলল ওর শরীর ভাল নেই—মাথায় এবং পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। জিগুরাৎ-এর দেবতার যদি সত্যিই কোনও অলৌকিক ক্ষমতা থেকে থাকে, তা হলে হয়তো সে এরমধ্যেই গোল্ডস্টাইনের উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে শুরু করেছে, এবং তার ফলেই তার শরীর খারাপ। কে জানে।

২১শে নভেম্বর, সকাল সাড়ে ছ’টা

আজ এই অল্প কিছুক্ষণ আগে যে আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটে গেল সেটা এইবেলা লিখে রাখি।

আমি এমনিতেই খুব ভোরে উঠি, গিরিডিতে রোজ পাঁচটায় উঠে আমি উশ্রীর ধারে বেড়াতে যাই। আজ মনে একটা উত্তেজনার ভাব থাকার দরুনই বোধহয় আরও সকালে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মুখ ধুয়ে স্নান করে কফি খেয়ে যখন জানালাটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, তখন আকাশ ফরসা হয়ে গেছে। সারা আকাশময় তুলো-পেঁজা মেঘ; তাতে রঙের খেলা দেখতে দেখতে গতকালের আরব্যোপন্যাসের গুহার কথা ভাবছিলাম। আর ভাবছিলাম জাদুমন্ত্র ‘চিচিং ফাঁক’-এর কথা। ভাবতে ভাবতে কখন যে গলা দিয়ে মন্ত্রটা নিজেই উচ্চারণ করে ফেলেছি তা জানি না। একবার নয়—বার তিনেক অন্যমনস্ক ভাবে ‘চিচিং-ফাঁক’ কথাটা বলার পর হঠাৎ একটা খটাং শব্দ শুনে চমকে পিছনে ফিরে দেখতে হল।

বাক্সটা আমার খাটের পাশের টেবিলের উপর রাখা ছিল। এখন সেটার দিকে চেয়ে দেখি তার এক পাশের একটা অংশ ফাঁক হয়ে দরজার মতো খুলে গিয়েছে। অবাক হয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা আধুলির সাইজের ল্যাপিসল্যাজুলি পাথর, ঠিক যেমন ভাবে দরজা খুলে যায়, সেইভাবে খুলে গিয়ে একটা ছোট্ট কবজার সঙ্গে আটকানো অবস্থায় ঝুলে আছে। আশ্চর্য—গুহা এবং বাক্স খোলার জন্য একই সংকেত, কেবল বলার সুরে সামান্য একটু তফাত।

খুলে যাওয়া দরজাটার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলাম। ভিতরে এক অদ্ভুত ব্যাপার। অত্যন্ত ছোট ছোট সব যন্ত্রপাতি জাতীয় জিনিস দিয়ে ভিতরটা ভরা।। তারমধ্যে ধাতুর তৈরি জিনিস তো আছেই—তা ছাড়া আছে পুঁতি বা কাচের টুকরো জাতীয় জিনিস। সেগুলো যে কী, সেটা বোঝা ভারী মুশকিল, কারণ এরকম যন্ত্রপাতি এর আগে কখনও দেখিনি। আমার অমনিস্কোপ মাইক্রোস্কোপ হিসাবে ব্যবহার করেও বিশেষ লাভ হল না—আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম।

বাক্সটাকে তুলে জানালার কাছে এনে দিনের আলোতে এই প্রথম সেটাকে ভাল করে দেখলাম। যেদিকটায় কার্নেলিয়ান পাথরটা প্যাঁচ দিয়ে লাগানো ছিল, তার ঠিক উলটো দিকটায় এবার লক্ষ করলাম একটা ছোট্ট ফুটো রয়েছে। অন্নিস্কোপ চোখে লাগিয়ে বুঝলাম তার ভিতরেও একটা পাথর বসানো রয়েছে। হিরে কি? তাই তো মনে হচ্ছে—তবে এটার যে কী ব্যবহার সেটা ধরতে পারলাম না।

এখন যেটা আসল দরকার সেটা হল বাক্সর ভিতরের বাতিটা জ্বালানো। পেত্রুচি বলেছে সকালে দোকানপাট খুললেই প্যারাফিন সংগ্রহ করে আনবে। তারপর বাক্সর ভিতরের প্রদীপটা জ্বালালে হয়তো এর রহস্য উদঘাটন হতে পারে। আমি জীবনে অনেক উদ্ভট যন্ত্রপাতি ঘেঁটেছি—কিন্তু এরকম মাথা-গুলোনো জিনিস এর আগে কখনও আমার হাতে পড়েনি।

২২শে নভেম্বর, রাত আটটা

ধন্য হারুণ-অল্-রশিদের বাগদাদ! ধন্য সুমেরীয় সভ্যতা! ধন্য বিজ্ঞানের মহিমা! ধন্য গেমাল নিশাহির অল্ হারারিৎ!

আমার এ উল্লাসের কারণ আর কিছুই না—আজ একটি এমন বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি যার কাছে আমাদের কৃতিত্ব একেবারে ম্লান হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আমি তো ঠিক করেছি এখান থেকে যাবার আগে টাইগ্রিসের জলে আমার অম্নিস্কোপটা ফেলে দিয়ে যাব। গিরিডিতে ফিরে গিয়েও কাজে উৎসাহ কবে কীভাবে ফিরে পাব জানি না। আনন্দ, বিস্ময়, হতাশা এবং তার সঙ্গে কিছুটা রোমাঞ্চ ও আতঙ্ক মিলে মনের অবস্থা এমন হয়েছে যেমন এর আগে আর কখনও হয়নি।…

কাল সকালে ডায়রি লিখে শেষ করার আধ ঘণ্টার মধ্যেই অল্ হাব্বাল টেলিফোন করেছিল। বলল, ‘কী রকম বুঝছ? রহস্য উদঘাটন হল?’

আমি সকালের ঘটনাটা বলতেই ও ভারী উত্তেজিত হয়ে বলল, ‘আমি এক্ষুনি আসছি। সঙ্গে করে প্যারাফিন নিয়ে আসছি। পেত্ৰুচিকে বলে দাও ও যেন আর কষ্ট করে বাজারে না যায়।’

আমরা তিন বৈজ্ঞানিক একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করলাম। গোল্ডস্টাইনের চেহারা দেখে মোটেই ভাল লাগল না। ও শুধু এক পেয়ালা কফি খেল। বলল, ‘কাল রাত্রে মোটেই ঘুম হয়নি—আর যেটুকু ঘুমিয়েছি, তারমধ্যে সব বিশ্রী বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি।’

পেত্রুচি একটা ঠাট্টা করে জিগুরাৎ-এর দেবতার অভিশাপের কথা বলতেই গোল্ডস্টাইন রীতিমতো বিরক্ত হয়ে বলল, ‘তোমাদের কুসংস্কারের নমুনা দেখে আর তোমাদের বৈজ্ঞানিক বলতে ইচ্ছে করে না। আমার শরীর খারাপের একমাত্র কারণ কাল ওই বিদঘুটে গুহায় অতক্ষণ বন্ধ অবস্থায় থাকা। এ ছাড়া আর কোনও কারণ নেই, বা থাকতেও পারে না।’

ওর অন্য কিছু করার ছিল না বলেই বোধহয় শেষপর্যন্ত যখন অল্ হাব্বাল প্যারাফিন নিয়ে আমাদের ঘরে হাজির হল, গোল্ডস্টাইনও দেখি তার সঙ্গে সঙ্গে এসে ঘরের সোফাটায় ধুপ করে বসে পড়ল। বাইরের লোক যাতে হঠাৎ এসে না পড়ে, তাই ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আমরা আমাদের কাজে লেগে পড়লাম।

প্রথমে কার্নেলিয়ান পাথরটা প্যাঁচ দিয়ে খুলে পিছন থেকে কৌটোটা বার করে তাতে প্যারাফিন ভরলাম। তারপর আমার একটা রুমাল ছিঁড়ে সেটা দিয়ে একটা সলতে পাকিয়ে প্যারাফিনে চুবিয়ে দিয়ে তার ডগাটায় আগুন ধরিয়ে দিলাম। গোল্ডস্টাইন আমাদের ঠিক সামনেই বসেছিল। সলতেটায় আগুন দিয়ে কৌটোটা ভিতরে ঢোকাতেই দেখি কোত্থেকে জানি একটা আলো এসে গোল্ডস্টাইনের গায়ে পড়ল। এটা কীরকম হল?

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমার ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কেটে গিয়ে মনে পড়ল বাক্সটার সামনের দিকে ছোট্ট পাথরটার কথা।

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে পাথরটা একটা লেন্স-এর কাজ করছে; ভিতরে প্রদীপটা জ্বালানোর ফলে লেন্সের ভিতর দিয়ে আলো বেরিয়ে সেটাই গোল্ডস্টাইনের গায়ে পড়ছে।

অল্ হাব্বালের চোখ দেখি জ্বলজ্বল করছে। গোল্ডস্টাইনেরও কেমন জানি থতমত ভাব। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে একপাশে সরে গেল। অল্ হাব্বাল দৌড়ে গিয়ে সোফাটাকে একপাশে টেনে সরিয়ে দিল। তার ফলে তার পিছন দিকে যে দেয়ালটা বেরোল, আলোটা স্বভাবতই তারই উপর পড়ল। এবার বুঝলাম আলোর শেপটা একটা টর্চের আলোর মতো বৃত্তাকার।

পেত্রুচি হঠাৎ তার মাতৃভাষায় চেঁচিয়ে উঠল—‘লা লানতের্না মাজিকা!’

অর্থাৎ ম্যাজিক ল্যানটার্ন। কিন্তু ছবি কই?

সকালে ‘চিচিং ফাঁক’ বলার ফলে যে পাথরটা দরজার মতো খুলে গিয়েছিল—এবারে সেটার দিকে দৃষ্টি দিলাম। দরজা এখনও খোলাই রয়েছে। অতি সাবধানে আমার ডান হাতের তর্জনীটা তার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতেই একটা পেনসিলের ডগার মতো জিনিস অনুভব করলাম। সেটায় অল্প একটু চাপ দিতেই একটা অভাবনীয় জিনিস ঘটে গেল, যেটার কথা ভাবতে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাক্সটার ভিতর একটা আলোড়ন শুরু হল—যেন নানারকম যন্ত্রপাতি ভিতরে চলতে শুরু করেছে। দেয়ালের দিকে চেয়ে দেখি সেই গোল আলোটার ভিতর যেন একটা স্পন্দন শুরু হয়েছে। তারপর আলোর উপর সব বিচিত্র নকশা প্রতিফলিত হতে শুরু করল।

পেত্রুচি দৌড়ে গিয়ে আমার ঘরের জানালাটা বন্ধ করে দিল। ঘর এখন অন্ধকার একমাত্র বাক্স থেকে বেরোনো আলো ছাড়া আর কোনও আলো নেই।

আর দেয়ালে? স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলাম যে দেয়ালে সিনেমা হচ্ছে—বায়স্কোপ—চলচ্চিত্র! ছবি অস্পষ্ট—কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না। আর সে ছবি চলমান ছবি। আজকের সিনেমার সঙ্গে তার কোনওই তফাত নেই—কেবল ছবি চৌকোর বদলে গোল।

কিন্তু এসব কীসের ছবি দেখছি আমরা? কোন শহরের দৃশ্য এটা? এই লোকজন সব কারা? এত ভিড় কেন? কীসের উৎসব হচ্ছে?

পেত্রুচি চেঁচিয়ে উঠল—‘শবযাত্রা! কোনও বিখ্যাত লোক মারা গেছে। ওই দেখো তার কফিন।’

সত্যিই তো। আর কফিনের পিছনে বয়ে চলেছে জনতার স্রোত। কত লোক হবে? দশ হাজার? অদ্ভুত এইসব লোকের পোশাক—অদ্ভুত তাদের চুলের বাহার। লক্ষ করলাম যে অনেকের হাতেই একরকম কারুকার্য করা হাতপাখা রয়েছে যেটা তারা সবাই একসঙ্গে নাড়ছে। আরও দেখলাম—ভিড়ের মধ্যে অনেকগুলো চারচাকার গাড়ি। সেগুলো টেনে নিয়ে চলেছে গোরুজাতীয় এক ধরনের জানোয়ার।

পেত্ৰুচি আবার চেঁচিয়ে উঠল—‘বুঝেছি! উর! উর দেশের কোনও রাজা মারা গেছে। এদের কোনও রাজা মরলে সঙ্গে সঙ্গে আরও ৬০-৭০ জন লোককে বিষ খেয়ে মরতে হত। আর সবাইকে একসঙ্গে কবর দেওয়া হত।

আমি যেন আর দেখতে পারছিলাম না। আমার মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করেছিল। আমি টেবিলের পাশ থেকে সরে গিয়ে খাটের উপর বসে পড়লাম। চার হাজার বছর আগের এই বায়স্কোপ আমার মাথা একেবারে গণ্ডগোল করে দিয়েছিল।

ছবি কতক্ষণ চলেছিল জানি না। হঠাৎ দেখলাম আবার ঘরের বাতি জ্বলে উঠল, আর অল্ হাব্বাল ফু দিয়ে বাক্সর বাতিটা নিভিয়ে দিল। তার চোখে মুখে এমন এক অদ্ভুত ভাব, সে যেন কী বলবে কী করবে সেটা ঠিক বুঝতে পারছে না। এদিকে আমরা তিন বৈজ্ঞানিক একেবারে অভিভূত—আমাদের মুখ দিয়েও কোনও কথা সরছে না।

অবশেষে অল্ হাব্বালই প্রথম কথা বলল। দুহাত জোড় করে আমাদের তিনজনের দিকে কুর্নিশ করে সে বলল, ‘আমি যে তোমাদের কী ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাব তা বুঝতে পারছি না। আমার জীবনের শেষ বাসনা তোমরা পূর্ণ করেছ। আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতার একটা অত্যাশ্চর্য নমুনা যে তোমাদের দেখাতে পেরেছি, তার জন্য আমি কৃতার্থ। তবে শুধু একটা কথা—এই যন্ত্রটির কথা তোমরা প্রকাশ করবে না। করলেও তোমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। ডক্টর গোল্ডস্টাইন আমাকে ভণ্ড বলেছিলেন, তোমাদের লোকে বলবে পাগল। আর প্রমাণও তো তোমরা দিতে পারবে না, কারণ বাক্সটা গত চার হাজার বছর যেখানে ছিল, ভবিষ্যতেও সেখানেই থাকবে। আমি তা হলে আসি। সেলাম আলেইকুম।’

অল্ হাব্বাল সঙ্গে করে তার বেতের লাঞ্চ বাস্কেটটা নিয়ে এসেছিল; তার মধ্যেই বাক্সটা ভরে নিয়ে সে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ তিনজনেই বোকার মতো চুপ করে বসে রইলাম। তারপর পেত্রুচি গোল্ডস্টাইনের দিকে ফিরে বলল, ‘তোমার এখনও মনে হয় লোকটা ভণ্ড?’

গোল্ডস্টাইনকে দেখে মনে হল সে থতমত ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। তার মাথায় যেন অন্য কোনও চিন্তা খেলছে—তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। সে এতক্ষণ চেয়ারে বসে ছিল, এবার উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অসহিষ্ণুভাবে পায়চারি করে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল, ‘এমন একটা জিনিস এই গুহার মধ্যে বন্ধ পড়ে থাকবে? এ হতেই পারে না।’

গোল্ডস্টাইনের কথা আমার মোটেই ভাল লাগল না। বললাম, ‘সেরকম অনেক আশ্চর্য প্রাচীন জিনিসও তো এখনও মানুষের অগোচরে মাটির নীচে লুকিয়ে আছে। ধরে নাও, আজকের ঘটনাটা ঘটেইনি।’

‘অসম্ভব!’ গোল্ডস্টাইন গর্জন করে উঠল। ‘লোকটা যে চোর সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই। পাথরটাও তো ও চুরিই করেছিল। ওই বাক্সর উপর ওর কোনও অধিকার নেই। ওটা আমার চাই। ওটা আমি আদায় করে ছাড়ব—তাতে যত টাকা লাগে লাগুক। টাকার আমার অভাব নেই।’

আমরা কোনওরকম প্রতিবাদ করার আগেই গোল্ডস্টাইন ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

পেত্রুচি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, ‘ভুল করল…গোল্ডস্টাইন ভুল করল। ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না।’

কিছুক্ষণ পায়চারি করে পেত্রুচিও নিজের ঘরে চলে গেল। আমি যে ভাবে খাটের উপর বসে ছিলাম, সেইভাবেই আরও অনেকক্ষণ বসে রইলাম। চার হাজার বছর আগের উরের মৃত সম্রাটের শবযাত্রার দৃশ্য তখনও চোখের সামনে ভাসছে। সুদূর অতীতেও মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি যে কতদূর অগ্রসর হয়েছিল, সেটা আজ যেমনভাবে টের পেয়েছি, তেমন আর কোনওদিন পাইনি।

বিকেলের দিকে পেত্রুচি ফোন করে জানিয়েছে যে গোল্ডস্টাইন তখনও ফেরেনি। আধঘণ্টা আগে আমিও তার ঘরে একবার ফোন করেছিলাম—কোনও উত্তর পাইনি। রাত হয়ে গেল। এখন আর কিছু করার উপায় নেই। কাল সকাল পর্যন্ত দেখি। জিগুরাৎ-এর দেবতা ইশতারের কথা মনে করে গোল্ডস্টাইনের জন্য রীতিমতো ভয় হচ্ছে।

২৩শে নভেম্বর

বাগদাদের আশ্চর্য অভিজ্ঞতার যে এমন অদ্ভুত পরিসমাপ্তি হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। অতিরিক্ত লোভের যে কী পরিণাম হতে পারে তার একটা ভাল নমুনা দেখা গেল। অবিশ্যি আমি না থাকলে আরও বেশি বিপর্যয় ঘটতে পারত সেটা ভেবেই যা সামান্য একটু সান্ত্বনা।

আজ ভোরে উঠেই টেলিফোন করে জানতে পারলাম যে গোল্ডস্টাইন রাত্রে হোটেলে ফেরেনি। খবরটা পেয়ে তৎক্ষণাৎ পেত্ৰুচির সঙ্গে যোগাযোগ করে স্থির করলাম যে আমাদের একটা কিছু করতে হবে। দুজনেই বুঝেছিলাম যে আমাদের আবার গুহাতেই ফিরে যেতে হবে। অল্ হাব্বাল সেখানেই গেছে, আর গোল্ডস্টাইনও নির্ঘাৎ তাকে ধাওয়া করতেই বেরিয়েছিল।

হোটেলের ম্যানেজার মিঃ ফারুকিকে বেড়াতে যাবার কথা বলতেই তিনি একটা গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিলেন। ঠিক সাড়ে ছটার সময় আমি আর পেত্রুচি, গুহা অভিমুখে যাত্রা করলাম।

৭০ মাইল পথ যেতে ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগল। যেখানে গতবার অল্ হাব্বাল গাড়ি থামিয়েছিল, এবারও সেখানেই ড্রাইভারকে গাড়িতে অপেক্ষা করতে বলে আমরা দুজনে গুহার দিকে রওনা হলাম।

গুহায় পৌঁছে দেখি ফটক বন্ধ। আমি এটাই আশা করেছিলাম, কিন্তু পেত্রুচিকে দেখে মনে হল সে মুষড়ে পড়েছে। বলল, ‘বৃথাই আসা হল। বোধহয় ডাইনামাইট দিয়ে ভেঙে ফটক খোলা ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই।’

আমি বললাম, ‘তার আগে আমার স্মরণশক্তিটা একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই।’

পেত্রুচি অবাক হয়ে বলল, ‘তুমি বলতে চাও অল্ হাব্বাল-এর সুর তুমি হুবহু নকল করতে পারবে?’

উত্তরে আমি আমার হাত দুটোকে মুখের সামনে চোঙার মতো করে ধরে আমার গলাটাকে আমার স্বাভাবিক পর্দার চেয়ে বেশ কয়েক ধাপ উপরে তুলে বলে উঠলাম, ‘চিচিং ফাঁক!’

কয়েক মুহূর্ত কিছু হল না। তারপর গম্ভীর মেঘের গর্জনের মতো একটা শব্দ শুরু হল। আমার পাশেই একটা গিরগিটি ভয় পেয়ে লেজ তুলে ঘাসের উপর দিয়ে সড় সড় করে পালাল। দেখলাম, গুহার ফটকটা আস্তে আস্তে খুলে গিয়ে পিছনের হাঁ করা অন্ধকার দেখা যাচ্ছে।

খোলা শেষ হলে আমরা দুজনে দুরু দুরু বুকে গুহার ভিতরে প্রবেশ করলাম।

আমাদের দুজনের সঙ্গে টর্চ ছিল। আলো জ্বালতেই প্রথম দুপাশে তাকের উপর জিনিসপত্রের গায়ে রং-বেরঙের পাথরের চমকানি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। তারপর মাঝখানে যে পাথরের উপর বাক্সটা রাখা ছিল, সেখানে টর্চ ফেলে দেখি জায়গাটা খালি। বাক্সের কোনও চিহ্নমাত্র নেই।

পেত্রুচি ইতিমধ্যে কোণের দিকটায় এগিয়ে গিয়েছিল; হঠাৎ তার অস্ফুট চিৎকার শুনে আমিও সেইদিকে ধাওয়া করে গেলাম।

পেত্রুচির টর্চের আলো মাটির উপর ফেলা। সেই মাটির উপর চিত হয়ে চোখ-চাওয়া অবস্থায় পড়ে আছে গোল্ডস্টাইন।

এবার আমার টর্চের আলো ফেলতেই গুহার কোণের সমস্তটা আলোয় ভরে গেল। তার ফলে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে রক্ত হিম হয়ে গেল।

গোল্ডস্টাইনের হাত তিনেক পিছনে পড়ে আছে অল্ হাব্বাল্; সেও চিত হয়ে শোওয়া, তার বুকের উপর দুহাত দিয়ে জাপটে ধরা চার হাজার বছরের পুরনো বায়স্কোপের বাক্স; আর তার ঠিক পাশে পড়ে আছে গেমাল নিশাহিরের কঙ্কাল—যেমন ভাবে আগে দেখে গেছি, ঠিক তেমনি ভাবেই।

গোল্ডস্টাইনের নাড়ি পরীক্ষা করে হাঁপ ছাড়লাম। সে এখনও মরেনি—তবে তার অবস্থা সঙ্গীন—এক্ষুনি তাকে গুহার ভেতর থেকে বার করে নিয়ে তার চিকিৎসা করতে হবে।

আর অল্ হাব্বাল? তার জীবন শেষ হয়ে গেছে। সম্ভবত কাল থেকেই সে মৃত—কারণ বাক্সটা তার হাত থেকে ছাড়াতে গিয়ে দেখলাম সেটা আলগা করার কোনও উপায় নেই—তার অসাড় হাত দুটো চিরকালের মতো বাক্সটাকে বন্দি করে ফেলেছে।

* * *

গোল্ডস্টাইনকে হোটেলে ফিরিয়ে এনেছি এই ঘণ্টাখানেক হল। তার জ্ঞান হয়েছে। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বলেছে তার মধ্যে শারীরিক কোনও গণ্ডগোল নেই। কিন্তু আমরা জানি যে তার মধ্যে একটা বিশেষ রকম কোনও পরিবর্তন ঘটে গেছে—কারণ তাকে কালকের ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করতেই সে একগাল হেসে বলল—‘চিচিং ফাঁক!’

তারপর থেকে এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তাকে যত প্রশ্নই করা হয়েছে—সবক’টারই উত্তরে সে ওই এক ভাবেই হেসে বলেছে, ‘চিচিং ফাঁক!’

———