সিন্ধু আর গঙ্গার কিনারায়

সিন্ধু আর গঙ্গার কিনারায়

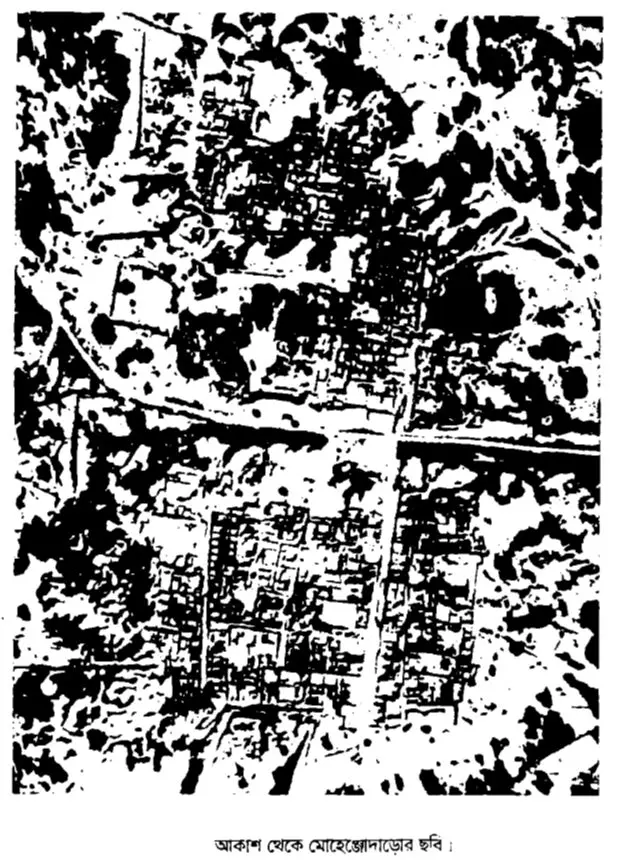

যারা মাটি খুঁড়ে পুরোনো কালের রকমারি নজির বের করেন তাদের বলে প্রত্নতাত্ত্বিক। আমাদেরই এক প্রখ্যাত প্রত্নতাবিকের নাম রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ জন্ম ১৮৮৫, মৃত্যু ১৯৩০। ১৯২১ সালে তিনি এক কাণ্ড করে বসলেন। সিন্ধু প্রদেশে একটা প্ৰকাণ্ড চিবি ছিলো। আজকাল লোকে তাকে বলে মোহেঞ্জোদাড়ো, মানে মৃতের স্তুপ ধরনের একটা কিছু। ১৯২১ সালে বাড়ুজ্জেমশাই করলেন কি, দলবল লাগিয়ে কোদাল-গাইতি দিয়ে এই টিবিটা খুঁড়তে শুরু করলেন। টিবি থেকে বেরুতে শুরু করলো নানান আশ্চর্য জিনিস। আর সেগুলো থেকেই প্রমাণ হলো, আমাদের দেশের মানুষের গল্পটা একেবারে নতুন করে বুঝতে হবে; এ-বিষয়ে সাবেকী ধারণা যেন মিশমার হয়ে গেলো।

ব্যাপারটা একটু খতিয়ে বুঝতে হবে।

আমাদের সবচেয়ে পুরোনো সাহিত্যের নাম বেদ। বিশাল সাহিত্য। তার মধ্যে যেটা প্রধান আর সবচেয়ে পুরোনো তার নাম ঋগ্বেদ। যারা বেদ রচনা করেছিলেন তারা কিন্তু তখনো লিখতে শেখেননি-অর্থাৎ, তারা তখনো লেখার হরফ আবিষ্কার করেননি। মুখে মুখে গান আর স্তব রচনা করতেন। আজো আমাদের দেশে নানা আদিবাসীরা যেমন মুখেমুখে ছড়া বাঁধেন, গান রচনা করেন। কিন্তু লিখতে না-শিখলেও যুদ্ধ করতে দারুণ ওস্তাদ। সাধারণত ধরা হয় খ্ৰীষ্ট জন্মের প্রায় হাজার দেড়েক বছর আগে এদের দল হিন্দুকুশ হয়ে হিমালয় পেরিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকটা দখল করলো। এরা নিজেদের বলতেন আর্য আর যাদের যুদ্ধে হারিয়ে দেশের ওই অংশটা দখল করলেন তাদের সাধারণত বলতেন দাস। এর থেকে নানা পণ্ডিত এদের নাম দেন আর্যজাতি। কিন্তু তাদের সেই মত ধোপে টেকেনি। আর্য বলতে আসলে কোন জাতি বোঝায় না, একজাতের ভাষাকে আর্যভাষা বলা যায়।—এই ভাষার সঙ্গে পৃথিবীর আরো নানা ভাষার মিল থেকে ভাষাটাকে বরং ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা বলা হয় ।

বাঁড়ুজ্জেমশায় মোহেঞ্জোদাড়ো খুঁড়তে শুরু করার আগে পর্যন্ত যারা ইতিহাস লেখেন তাদের ধারণায়, ওই বেদ থেকেই ভারতের ইতিহাস শুরু; কেননা ভারতে এর চেয়ে পুরোনো ইতিহাসের কোনো নজিরই তখনো জানা ছিলো না। কিন্তু টিবি খুঁড়ে রাখালদাস যে-সব নজির আবিষ্কার করলেন তা থেকে প্রমাণ হলো ওই আর্যভাষীরা এ দেশ আক্রমণ করবার ঢের ঢের আগেই সিন্ধু উপত্যকায় এক পরমাশ্চর্য সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো। সেসভ্যতায় পোড়া ইটের তৈরি ইমারৎ, বিশাল গোলাঘর, সাধারণের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, নানা নর্দমা তৈরির কায়দা যতোই জানতে পারা গেলো ততোই তো পণ্ডিতদের চক্ষু চড়ক গাছ! প্রাচীন মিশরের (আর প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার) মতোই পুরোনো সেই সভ্যতা; কারিগরির দিক থেকে আরো চোখ বালসানো তার রূপ।

প্রাচীন কালে এ-হেন আশ্চর্য সভ্যতা গড়ে উঠলো কেমন করে? কারা গড়লো? এ সব প্রশ্ন নিয়ে মহাপণ্ডিতদের মধ্যে তর্কাতর্কির অবধি নেই; মোটা মোটা ঢের বই লেখা হয়েছে। সে-সব অলিগলিতে ঢুকতে গেলে আমাদের গল্পের খেই হারিয়ে যাবার ভয়। কিন্তু একটা কথা বুঝতে হবে। প্রায় ৫০০,০০০ বর্গমাইল ধরে এই সভ্যতার নানা স্মৃতিচিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে; খুঁজে পাওয়া গেছে ছোটো বড়ো নানা নগর; এমনকি একটা আশ্চর্য বন্দর; তার নাম লোথাল। এই তো সেদিন কাগজে পড়লাম রফিক মুঘল বলে পাকিস্তানের একজন খুব নাম করা প্রত্নতত্ত্ববিদ আরো দুটো নতুন নগরের চিহ্ন মাটি খুঁড়ে বের করেছেন; তার মধ্যে একটা তো রীতিমতো লম্বাই-চওড়াই। যাই হোক, এই সভ্যতার আরো কত পরিচয় পাওয়া যাবে তা এখুনি কেউ জোর করে বলতে পারেন না। তবে একটা কথা বলতে বাধা নেই।

অমন জাঁকালো একটা সভ্যতা গড়ে তোলবার জন্যে কতো কারিগর লাগবার কথা তার হিসেব করা দায়। নিশ্চয়ই হাজার কারিগর।—অনেক অনেক হাজার। তাদের তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে। কিন্তু তারা নিজেরা যদি চাষবাস করে নিজেদের পেট চালাবার মতো খাবার তৈরি করতে বাধ্য হয় তাহলে আর কারিগরির জন্যে পুরো সময় দিতে পারবে না। তাই তাদের পেট ভরাবার জন্যে আশপাশের—এমনকি হয়তো বেশ কিছুটা দূরদূরান্তরের কৃষকদের ফলানো ফসল জোগাড় করা দরকার। কিন্তু জোগাড়টা হবে কী করে? তার জন্যে লুটপাটের দরকার। কিন্তু এর চেয়ে ঢের সহজ একটা উপায়ও বের করা গেলো। গড়ন্ত নগরগুলোয় বড়ো বড়ো দেবালয় তৈরি হলো, তারাই নাকি নগরগুলোর আসল অধিপতি বা মালিক। আর যে-কোনো ভাবেই হোক না কেন, চাষীদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হলো নিজেদের তৈরি ফসলের একটা অংশ এ-সব দেবতাদের কাছে পৌঁছে না-দিলে দারুণ সর্বনাশের ভয়। হয়তো ওই দেবদেবীর রাগে মহামারিতে গ্রামকে গ্রাম উজোড় হয়ে যাবে; হয়তো আসছে। বছর অনাবৃষ্টিতে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।—ফসলই ফলবে না। কথাটা চাষীদের মাথায় ঢোকাতে পারার ফলে তারাই ঘাড়ে করে নিজেদের তৈরি ফসলের একটা অংশ গড়ন্ত নগরগুলির দেবালয়ে পৌঁছে দিতে শুরু করলো। ভরে উঠতে লাগলো নগরের বড়ো বড়ো খামারগুলো। কারিগরদের নিছক পেট চালাবার জন্যে যতোটা দরকার তার চেয়ে ঢের বেশি। এই বেশি অংশটার গতি কী হলো?

অবশ্য মানুষের কল্পনার বাইরে দেবদেবীদের তো সত্যি কোন ডেরা নেই। কিন্তু দেবদেবীদের প্রতিনিধি হিসাবে যারা জাকিয়ে বসতে শুরু করলো তারা নেহাতই রক্তমাংসে গড়া মানুষ। তাদেরই বলে পাণ্ডা পুরুত। দেবদেবীদের মনের কথাটা শুধু নাকি তারাই জানে। দেবদেবীদের কী করে তোয়াজে রাখতে হয় তার মন্তরতন্তর তো আর কারুর জানার কথা নয়। তাই দেবদেবীদের নামে দেওয়া ফসলটার উপর তাদেরই আসল দখল। তাদের ধনরৎব দিনের পর দিন ফেঁপে ফুলে উঠতে লাগলো। এদের দলে খুব সম্ভব ভিড়ে গেলো যুদ্ধ-নেতাদের দল। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার সবটা খবর আমাদের সত্যিই এখনো জানা নেই। এটুকু জানা আছে যে প্রাচীন সিন্ধুবাসীরা লিপি আবিষ্কার করেছিলো। তারা লিখতে শিখেছিলো। ওদের অনেক লেখা উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু এখনো পড়া যায়নি। পড়া যেদিন সম্ভব হবে— যদি অবশ্য একান্তই তা সম্ভব হয়-তাহলে হয়তো ওদের কথা আরো ভালো করে বুঝতে পারবো। তবে একটা ব্যাপার বুঝতে অসুবিধে হয় না।

সিন্ধু উপত্যকা আর তার চার পাশের মাটি খুঁড়ে ওই প্রাচীন সভ্যতার অনেক আশ্চর্য কীর্তি উদ্ধার করা হয়েছে। সে সব দেখে আজো আমাদের তাক লেগে যায়। কিন্তু তখনকার দিনের সাধারণ মানুষগুলোর খবর কী? তাদের কথা সরাসরি জানবার বিশেষ কোনো উপায় নেই। তবে নিশ্চয়ই আন্দাজ করা যায়। তাদের দশাও প্রাচীন মিশরের সাধারণ খেটে-খাওয়া লোকদের চেয়ে বড়ো একটা ভালো ছিলো। না। দুমুঠো খাবার জুটতো। কিন্তু তার চেয়ে খুব একটা বেশি কিছু নয়। অথচ তাদেরই রক্ত জল করা খাটুনির পর আমন আশ্চর্য সভ্যতার ইমারৎ!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই আশ্চর্য সভ্যতারই-বা হলো কী? সভ্যতার প্রাণশক্তি নিশ্চয়ই কমে আসছিলো; পাণ্ডা পুরুতদের দাপটে সব সভ্যতারই প্রাণশক্তি কমে আসবার কথা। পৃথিবীর নিয়মকানুন ভালো করে জেনে এবং সেই জ্ঞানের উপর নির্ভর করে পৃথিবীকে আরো বেশি আয়ত্তে আনবার চেষ্টা থেকেই মানুষের এগিয়ে চলার প্রেরণা। তারই নাম বিজ্ঞান। কিন্তু পুরো সমাজটা দেবদেবীর পার্থিব প্রতিনিধি পাণ্ডা পুরুতদের কবলে পড়লো? অবস্থাটা তখন একেবারে বদলে যায়। কেননা, পৃথিবীকে যতো ভালো করে বোঝাবার চেষ্টা, ততোই ওই কল্পিত দেবদেবীদের নির্বাসনের আশঙ্কা। ঝড়-বৃষ্টি সত্যিই কেন হয়— এই কথা মানুষ যতো স্পষ্ট ভাবে বুঝতে শেখে ততোই ঝড়ের দেবতা বা বৃষ্টির দেবতার বিদায়ের পালা। আর তাই হলে দেবদেবীদের পার্থিব প্রতিনিধিদেরও বাড়া ভাতে হাত পড়ে; খুব সহজে কল্পিত দেবদেবীর কথা দিয়ে মানুষকে তাবে রাখা আর সম্ভব হয় না। তাই কোনো একটা সভ্যতার আর নিজস্ব প্রাণশক্তি বাকী থাকে না; পৃথিবীকে আরো ভালো করে জেনে আরো বেশি দখলে আনবার চেষ্টা শেষ হয়ে আসে। তাই এমন কথা ভাববার নিশ্চয়ই সুযোগ আছে যে পুরোহিত শাসিত ওই সিন্ধু সভ্যতা ক্রমশ নিত্যপ্রাণ হয়ে আসছিলো।

অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে মহাপণ্ডিতদের মধ্যেও ঝগড়াঝাটির যেন শেষ নেই। নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সভ্যতাটা খতম হয়ে এলো; কারুর মতে আবার ম্যালেরিয়া-মহামারির চোটে মানুষগুলো মরতে শুরু করলো। আবার কারুর মতে পুরোহিত শাসনের ফলে সভ্যতার প্রাণশক্তি যখন শুকিয়ে আসছে সেই সময় যারা বেদ রচনা করেছিলেন তাদের প্রচণ্ড আক্রমণে সিন্ধু সভ্যতার শেষ হয়ে গেলো! অবশ্যই বেদ হিন্দুদের কাছে পরের যুগে অতি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ; তাই যারা বেদ রচনা করেছিলেন তাদের উপর অমন একটা অপবাদ দেবার চেষ্টার বিরুদ্ধে ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মধ্যে মহা আপত্তি। কিন্তু ঋগ্বেদের অনেক গানে খুব ঘটা করে বুনা করা হয়েছে, বৈদিক দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধবাজ-যার নাম ইন্দ্ৰ—ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে নানান নগর ধ্বংস করেছেন। ওই অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতা ছাড়া আর কোনো সভ্যতার নগর নিশ্চয়ই ছিলো না। তাই আৰ্য ভাষাভাষী বৈদিক মানুষদের আক্রমণের কথাটা উড়িয়ে দেওয়া সত্যিই সহজ নয়।

কিন্তু এই নিয়ে তর্কর ধুমধাম চলছে। চলবে। তার মধ্যে নাক গলাতে গেলে মানুষের গল্পটা দারুণ রকম আটকে যাবার কথা। আমাদের পক্ষে তর্কাতর্কির ধুলো-ঝড় এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই ভালো। তার বদলে বরং যারা বেদ রচনা করেছিলেন তাদের কথা কিছুটা তোলা যাক।

বেদ-এর মধ্যে সেরা বলতে ঋগ্বেদ। তাই নিয়ে সাধারণের মধ্যে এমন প্রকট একটা ভয় ভক্তির ভাব প্রচার করা হয়েছে যে অনেকেই পড়ে দেখবার সাহস পাননা। তবুও সাহিত্য হিসেবে তার দাম সত্যিই প্রায় অতুলনীয়। খ্ৰীষ্ট জন্মাবার প্রায় দেড় হাজার বা আরো বেশি বছর আগে আর্য ভাষাভাষীরা অমন অজস্র আর আশ্চর্য গান আর কবিতা কী করে রচনা করলেন তা ভাবতে আজো আশ্চর্য লাগে; আরো আশ্চর্য লাগে আমন অপরূপ সাহিত্য কৌশলের সঙ্গে রণ কৌশলের আশ্চর্য সম্পর্কটা ভাবতে। যারা এসব গান রচনা করেছিলেন তাদের আসল পরিচয় আমরা খুব কিছু জানি না। তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে হাজারের চেয়ে বেশি। অতো গান রাতারাতি রচনার কথা ওঠেনা। অনেক দিন ধরে অনেক কবির অনেক রচনার সংকলন এই ঋগ্বেদ। পরের যুগে একে অতি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বলে যতোই জোর গলায় প্রচার করা হোক না কেন, ঋগ্বেদের পুরোনো গানগুলির মধ্যে ধর্মে গদগদ হয়ে পড়বার মতো সত্যিই কিছু নেই। অবশ্যই অজস্র দেবতার কথা আছে; দেবী তুলনায় খুব কম। কিন্তু দেবতা বলতে এখনকার লোক আর পরের যুগের লোক নিশ্চয়ই একই কথা বুঝতেন না। ঋগ্বেদের পুরোনো গানগুলিতে দেখি দেবতায় আর মানুষে রীতিমতো গলায় গলায় ভাবসাব, একসঙ্গে বসে মজা করে সোমরস (সেকালের মদ) পান করছেন, মেতে উঠছেন যৌথ জীবনের কল্যাণ কামনায়। আসলে যারা ঋগ্বেদ রচনা করেছিলেন তারা ছিলেন মূলতই পশুপালক— ঘর বাড়ি তৈরির বদলে গোরু চরাতে চরাতে ক্রমশই ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে এগিয়ে আসেন, আর যতোই এগোন ততোই স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে তাদের মিশেল হতে থাকে। শুরুতে তারা চাষবাস জানতেন। খুব সম্ভব তাদের কাছ থেকেই বৈদিক মানুষরা চাষবাস ভালো করে শেখেন।

আমরা আগেই দেখেছি, পৃথিবীকে জয় করবার কায়দা যথেষ্ট উন্নত না-হওয়া পর্যন্ত মানুষের যে-সমাজ তাকে আদিম সাম্য-সমাজ বলতে হবে। সকলেই সমান, কেননা সকলেই প্ৰাণপাত করে প্রকৃতির কাছ থেকে যেটুকু আদায় করতে পারে তাই দিয়ে বড়ো জোর নিজেদের বাঁচাবার ব্যবস্থা হয়। তার বেশি কিছু থাকে না। ফলে একের কবলে বাকি দশের মেহনতের ফল। জমবার কথা ওঠে না। ঋগ্বেদের প্রাচীন গানগুলিতে এই রকমই এক প্রাচীন সাম্য-সমাজের ছবি; বা অন্তত তার স্মৃতিতে গানগুলি ভরপুর।

কিন্তু সেই সমাজে ক্রমশই ফাটল ধরলো। লুটপাট করে স্থানীয় লোকদের ধনরত্ন কাড়তে পারা নিশ্চয়ই তার একটা কারণ। যতো লুঠ ততো সম্পদের সঞ্চয়। আর একটা কারণ, নিশ্চয়ই বৈদিক লোকদেরই হাতিয়ার আর তারই সঙ্গে মেহনত করবার কায়দার উন্নতি। আদিম কালের সাম্য-সমাজ ভেঙে গিয়ে তার জায়গায় দেখা দিলো নতুন ধরনের সমাজ। ঘটনাটা নিশ্চয়ই রাতারাতি ঘটেনি; ঘটতে অনেক শো বছর সময় লেগেছিলো। তবু শেষ পর্যন্ত ঘটলো; আর এই যে নতুন সমাজের গড়ন তা থেকে আমরা আজো মুক্তি পাইনি; মুক্তির পথ খুঁজছি।

ঋগ্বেদের ঢের ঢের পরে একরকমের আইনের বই লেখা হলো। তার নাম ধর্মশাস্ত্র। বেদ-এরই দোহাই দিয়ে লেখা; কিন্তু ঋগ্বেদের সঙ্গে সত্যি কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া দুস্কর। যাই হোক, এই আইনের বইগুলি অনুসারে সমাজে মোটের উপর চার রকম মানুষ থাকবে; এক এক রকম মানুষকে বলে এক এক বর্ণের লোক। এই চার বলতেঃ ১. ক্ষত্রিয় বা রাজারাজড়া—তারা লুটপাট করবে, যুদ্ধ করবে, কেড়ে আনবে অপরের তৈরি সম্পদ। ২. ব্ৰাহ্মণ—তারা যাগযজ্ঞ করবে। আর তার জন্যে মোটা দক্ষিণা আদায় করে নিজেদের ভাড়ার ভরাবে। ৩. বৈশ্য-এরা চাষবাস আর ব্যবসা বাণিজ্য করে যতোটা পারে কামাবে। এই তিন হলো, উঁচু জাতের বা উঁচু বর্ণের মানুষ। বাকিরা-যারা কিনা সমাজটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে মেহনতের সবটা দায়িত্ব ঘাড়ে নেবে-তাদের এক কথায় বলে দেওয়া হলো–৪. শূদ্র। ক্ষেত খামারের কাজ থেকে সব রকম মেহনতের দায়িত্ব এদেরই উপর। কিন্তু পাছে এরা উদ্ধত হবার উপক্রম করে সেই ভয়ে আইনকর্তারা আদেশ দিলেন— এদের দেওয়া হবে শুধুমাত্র জীর্ণ বসন, উচ্ছিষ্ট অন্ন, আর শোবার জন্যে বড়ো জোর ছেড়া-খোড়া ফেলে দেওয়া মাদুর। আইনকারেরা আরো আদেশ দিয়েছেন, ধন লাভে সমর্থ হলেও শূদ্ররা তা করতে পারবে না; কেননা শুদ্রর হাতে ধন-সম্পত্তি দেখলে ব্ৰাহ্মণের মনে বড়ো কষ্ট হয়। মতটা একটু পোক্ত করার আশায় আমাদের দেশের নামজাদা দার্শনিক শঙ্করাচার্য বলছেন, শোক থেকে শূদ্র শব্দের উৎপত্তি। অর্থাৎ কিনা, চোখের জলই ওদের একমাত্র সম্বল।

মনু বলে আইনকার বলেছেন, উঁচু বর্ণের লোকদের দাসত্ব করা ছাড়া শুদ্রর আর কোনো অধিকার থাকতে পারে না; কেননা স্বয়ং ভগবান শুধুমাত্র দাসত্ব করবার জন্যে এ-হেন আধা-মানুষ-আধা-জানোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন।

এই হলো আমাদের শাস্তরের আদর্শ সমাজ। অন্যান্য দেশের মতোই চরম শোষণের আদর্শে গড়া এক সমাজকে আমাদের দেশের মানুষ প্রায় দুহাজার বছর ধরে মাথা পেতে নিয়েছে! এই অবস্থা আর কতোদিন চলবে? উত্তরটা নির্ভর করছে তোমার উপর, আমার উপর, আমাদের সকলের উপর। মানুষের গল্প শুধু শোনবার ব্যাপার নয়; সৃষ্টির ব্যাপারও।