মহাকাশের দূত

২২শে অক্টোবর

ব্রেন্টউড, ১৫ই অক্টোবর

প্রিয় শঙ্কু,

মনে হচ্ছে আমার বারো বছরের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল পেতে চলেছি। খবরটা এখনও প্রচার করার সময় আসেনি, শুধু তোমাকেই জানাচ্ছি।

কাল রাত একটা সাঁইত্রিশে এপসাইলন ইন্ডি নক্ষত্রপুঞ্জের কোনও একটা অংশ থেকে আমার সংকেতের উত্তর পেয়েছি। মৌলিক সংখ্যার সংকেতের উত্তর মৌলিক সংখ্যাতেই এসেছে; সুতরাং এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে ছায়াপথের ওই অংশে কোনও একটি গ্রহ বা উপগ্রহে এমন প্রাণী আছে, যারা আমাদের গণিতের ভাষা বোঝে এবং যারা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক।

তবে আশ্চর্য এই যে, পৃথিবী থেকে এই বিশেষ নক্ষত্রমণ্ডলের যে দূরত্ব তাতে বেতার তরঙ্গে সংকেত পৌঁছাতে লাগা উচিত দশ বছর। আমি প্রথম সংকেত পাঠাই আজ থেকে বারো বছর আগে; নিয়ম-মতো উত্তর আসতে লাগা উচিত ছিল আরও আট বছর। সেখানে মাত্র দু’বছর লাগল কেন? তাহলে কি এই প্রাণী বেতার-তরঙ্গের গতির চেয়েও অনেক বেশি দ্রুত গতিতে সংকেত পাঠানোর উপায় আবিষ্কার করেছে? এরা কি তা হলে মানুষের চেয়েও অনেক বেশি উন্নত?

যাই হোক, এই নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তোমাকে খবরটা দিলাম, কারণ আমার মতো তোমারও নিশ্চয়ই মিশরের সেই প্যাপাইরাসের দৈববাণীর কথাটা মনে পড়ছে।

আশা করি ভাল আছ। নতুন খবর পেলেই তোমাকে জানাব। শুভেচ্ছা নিও।

ফ্রানসিস

ইংলন্ডের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ ফ্রানসিস ফিল্ডিং হল আমার বাইশ বছরের বন্ধু। অন্য গ্রহে প্রাণী আছে কিনা, বহু চেষ্টায় তার কোনও ইঙ্গিত না পেয়ে বিশ্বের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক যখন প্রায় হাল ছাড়তে বসেছে, ফিল্ডিং তখনও একা তার নিজের তৈরি ৯৫ ফুট ডায়ামিটারের রিসিভার তার নিজের বাড়ির পিছনের জমিতে বসিয়ে এক নাগাড়ে বছরের পর বছর ছায়াপথের একটি বিশেষ অংশে ২১ সেন্টিমিটারের বেতার তরঙ্গে গাণিতিক সংকেত পাঠিয়ে চলেছে। আজ তার সফলতার ইঙ্গিত পেয়ে আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠেছে।

ফ্রানসিস যে প্যাপাইরাসের দৈববাণীর কথা তার চিঠিতে উল্লেখ করেছে, সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার।

প্রাচীন মিশরের একটানা সাড়ে তিন হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাসে অনেক রাজার উল্লেখ আছে, এবং এদের সমাধি খুঁড়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ্রা অনেক আশ্চর্য জিনিস পেয়েছেন। মৃত্যুর পরে রাজার আত্মা যাতে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য কফিনবদ্ধ শবদেহের সঙ্গে ধনরত্ন, পুঁথিপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসন-কোসন ইত্যাদি বহু সামগ্রী পুবে দেওয়া হত সমাধির মধ্যে। এই সমাধির প্রবেশদ্বার বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেও, ভিতরের জিনিসপত্র অনেক সময়ই লুট হয়ে যেত। ১৯২২ সালে বালক-রাজা তুতানখামেনের সমাধি আবিষ্কার হবার পরে যখন দেখা গেল যে প্রবেশদ্বারের সিলমোহরটি অক্ষত রয়েছে, তখন প্রত্নতত্ত্ববিদ্দের মধ্যে হই-চই পড়ে গিয়েছিল। আজ কায়রো মিউজিয়মে গেলে দেখা যায়, কী আশ্চর্য সব জিনিস ছিল এই সমাধিতে।

গত মার্চ মাসে আমেরিকান ধনকুবের ও শখের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন কায়রোতে বেড়াতে এসে খবর পান যে, সেই দিনই সকালে স্থানীয় পুলিশ দুটি চোর ধরেছে, যাদের কাছে প্রাচীন মিশরের কিছু মূল্যবান জিনিস পাওয়া গেছে। তারা স্বীকার করেছে যে জিনিসগুলো এসেছে একটি মাস্তাবা বা সমাধি থেকে। নাইলের পুব পারে বেনি হাসানে একটি চুনাপাথরের টিলার গায়ে লুকোনো ছিল এই মাস্তাবার প্রবেশপথ।

মর্গেনস্টার্ন তৎক্ষণাৎ মিশর সরকারের অনুমতি নিয়ে নিজের খরচে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক দল খাড়া করে এই মাস্তাবার ভিতরে খোঁড়ার কাজ শুরু করে দেয়। ধনরত্ন বিশেষ অবশিষ্ট না থাকলেও, একটি জিনিস পাওয়া যায় যেটা খুবই অদ্ভুত এবং মূল্যবান। সেটা হল একটা প্যাপাইরাসের দলিল।

প্যাপাইরাস গাছের আঁশ চিরে নিয়ে তাকে পানের তবকের মতো করে পিটিয়ে পাতলা করে কাগজের মতো ব্যবহার করত মিশরীয়রা। এতদিন যে-সব প্যাপাইরাস পাওয়া গেছে তার বেশির ভাগই রাজপ্রশস্তি, বা ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা বা স্থানীয় উপকথা। কিন্তু এবারের এই প্যাপাইরাসটির পাঠোদ্ধার করে জানা যায় সেটা কতকগুলি দৈববাণী, যাকে ইংরেজিতে বলে ওর্যাক্ল্স। ফ্রান্সের দৈবজ্ঞ নস্ট্রাডামুসের ওর্যাক্ল্সের কথা অনেকেই জানে। আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে পদ্যে লেখা এক হাজার ভবিষ্যদ্বাণীর অনেকগুলোই পরবর্তী কালে আশ্চর্যভাবে ফলে গেছে। লন্ডনের প্লেগ ও অগ্নিকাণ্ড, ফরাসী বিপ্লবে ষোড়শ লুই-এর গিলোটিনে মুণ্ডপাত, নেপোলিয়ন-হিটলারের উত্থান-পতন, এমন-কী হিরোশিমা ধ্বংসের কথা পর্যন্ত নস্ট্রাডামুস বলে গিয়েছিলেন।

মিশরের এই প্যাপাইরাসেও এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, কিন্তু সবগুলোই বিজ্ঞান-সংক্রান্ত। হয়তো যাঁর সমাধি, তিনিই করেছেন এইসব ভবিষ্যদ্বাণী। যিনিই করে থাকুন, তাঁর গণনায় স্তম্ভিত হতে হয়। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে বলা হয়েছে বাষ্পযান, আকাশযান, টেলিফোন, টেলিভিশন আবিষ্কারের কথা; যান্ত্রিক মানুষের কথা বলা আছে; কম্পিউটারের বর্ণনা আছে, এক্স-রে ইনফ্রারেড রে আল্ট্রা ভায়োলেট-রে’র কথা বলা আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য যা বলা হয়েছে—এবং যেটা সবে বৈজ্ঞানিক মহল মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে—সেটা হল এই যে সৌরজগতে একমাত্র পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনও গ্রহে প্রাণী নেই। আমাদের সৌরজগতের বাইরে মহাকাশে আরও অসংখ্য সৌরজগৎ আছে, যেখানে নাকি নানান গ্রহে নানারকম প্রাণী আছে, কিন্তু মানুষের মতো প্রাণী আছে কেবল আর একটিমাত্র গ্রহে। এই গ্রহের মানুষ পৃথিবীর মানুষের চেয়ে নাকি অনেক বেশি উন্নত। শুধু তাই নয়, বহুকাল থেকে নাকি পাঁচ হাজার বছরে একবার করে এই গ্রহের মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, এবং পৃথিবীর মানুষকে সভ্যতার পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে দিয়ে গেছে। প্যাপাইরাসের লেখক নিজেই নাকি এমন একটি গ্রহান্তরের মানুষের সামনে পড়েছিলেন, এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতার জন্য নাকি এই ভিন্গ্রহের মানুষই দায়ী।

এই আশ্চর্য প্যাপাইরাসটি মর্গেনস্টার্ন কায়রোর সংগ্রহশালার অধ্যক্ষকে বলে-কয়ে আদায় করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য। গত মে মাসে লন্ডনে একটি বিশেষ বৈঠকে পৃথিবীর কয়েকজন বাছাইকরা বৈজ্ঞানিকের সামনে মর্গেনস্টার্ন এই প্যাপাইরাসটি উপস্থিত করেন, এবং সে-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। প্যাপাইরাসটির পাঠোদ্ধার করেন বিখ্যাত মিশর-বিশেষজ্ঞ ডাঃ এডওয়ার্ড থর্নিক্রফ্ট। জীর্ণ প্যাপাইরাসের তলার খানিকটা অংশ নেই। হয়তো সেখানে লেখকের নাম ছিল; কিন্তু সেটা এখন আর জানার উপায় নেই। তবু যেটুকু জানা গেছে তাও খুবই চমকপ্রদ। সন-তারিখের যা উল্লেখ পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে লেখকের সঙ্গে ভিন্গ্রহের প্রাণীর সাক্ষাৎ হয়েছিল আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে। ঠিক কবে এবং কোথায় আবার সেই গ্রহের প্রাণীর আবির্ভাব ঘটবে সে খবরটা মনে হয় পুঁথির লুপ্ত অংশে ছিল, এবং তাই নিয়ে মর্গেনস্টার্ন গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

আমার সঙ্গে আমার জার্মান বৈজ্ঞানিক বন্ধু উইল্হেল্ম ক্রোলও উপস্থিত ছিল এই সভায়। এমন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক আমি কমই দেখেছি। বক্তৃতার সময় আমার কানের কাছে মুখ এনে সে যে কতবার ‘হামবাগ, ফ্রড, ধাপ্পাবাজ’ ইত্যাকার মন্তব্য করেছে তার হিসেব নেই। বক্তৃতার শেষে সে সরাসরি বলে বসল যে প্যাপাইরাসটা সে একবার হাতে নিয়ে দেখতে চায়। ক্রোলের যথেষ্ট খ্যাতি আছে বলেই বোধহয় মর্গেনস্টার্ন অপমান হজম করে তার অনুরোধ রক্ষা করে। আমিও দেখলাম প্যাপাইরাসটাকে খুব মন দিয়ে, কিন্তু সেটা জাল বলে মনে হল না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—ফিল্ডিং যে গ্রহ থেকে তার বেতার-সংকেতের উত্তর পেয়েছে, প্যাপাইরাসে কি সেই গ্রহের প্রাণীর কথাই বলা হয়েছে?

ব্যাপারটা আরও কিছু দূর না এগোলে বোঝার উপায় নেই।

২৬শে অক্টোবর

কাগজে আশ্চর্য খবর।

গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন আত্মহত্যা করেছে।

সে ইতিমধ্যে আবার কায়রোয় ফিরে গিয়েছিল; কেন, তা খবরে বলেনি। যেটা বলেছে, সেটা হল এই—

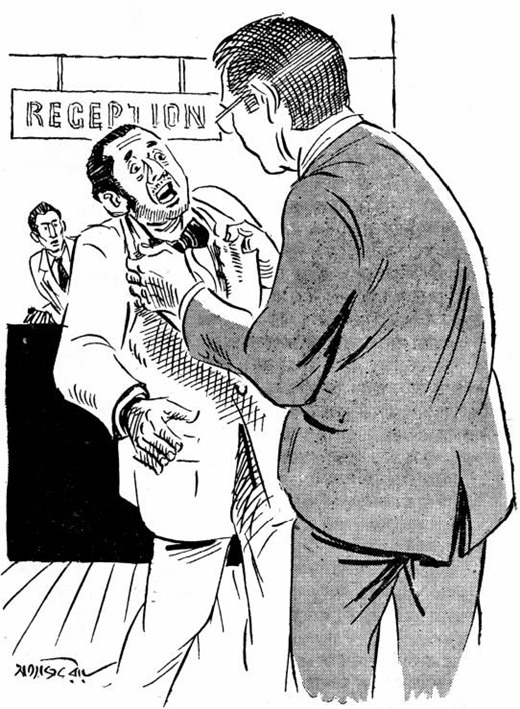

কায়রোতে পৌঁছানোর দু’দিন পরেই সে হোটেলের ম্যানেজারের কাছে গিয়ে অভিযোগ জানায় যে তার রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে, কারণ ঘুম ভাঙলেই সে দেখতে পায় তার জানালায় একটা শকুনি বসে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। ম্যানেজার নাকি প্রথমে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে ফল ভাল হয়নি। মর্গেনস্টার্ন রেগে তার টুঁটি টিপে ধরেছিল। এদিকে সম্ভ্রান্ত অতিথি হিসেবে এ-হেন অবিশ্বাস্য অভিযোগ সত্ত্বেও মর্গেনস্টার্নের বিরুদ্ধে কোনও স্টেপ নিতে পারেনি ম্যানেজার। জানালাটা বন্ধ রাখার প্রস্তাব করাতে মর্গেনস্টার্ন বলেন যে হাঁপানির জন্য তিনি বন্ধ ঘরে শুতে পারেন না।

দু’দিন অভিযোগ করার পর তৃতীয় দিন সকালে কফি নিয়ে রুমবয় মর্গেনস্টার্নের ঘরের বেল বারবার টিপে কোনও জবাব না পেয়ে শেষে মাস্টার-কি দিয়ে দরজা খুলে দেখে, ঘর খালি। ভদ্রলোকের স্যুটকেস রয়েছে, স্নানের ঘরে প্রসাধনের জিনিসপত্র রয়েছে, আর বেডসাইড টেবিলের উপর রয়েছে টিকিট লাগানো একটা ছোট্ট পার্সেল, আর একটা খোলা চিঠি। চিঠিতে লেখা শুধু একটি লাইন—‘নেখবেৎ আমায় বাঁচতে দিল না।’

মিশরীয়রা সেই প্রাচীনযুগ থেকে নানারকম জন্তু, জানোয়ার, পাখি, সরীসৃপকে দেব-দেবীরূপে কল্পনা করে পূজা করে এসেছে। শেয়াল, কুকুর, সিংহ, প্যাঁচা, সাপ, বাজপাখি, বেড়াল ইত্যাদি সবই এর মধ্যে পড়ে। শকুনি ছিল তাদের কাছে ‘নেখবেৎ দেবী’।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মর্গেনস্টার্ন ভোররাত্তিরে হোটেল থেকে বেরিয়ে যায় দ্বাররক্ষককে বেশ ভাল রকম বকশিশ দিয়ে। পুলিশ প্যাকেটটা খুলে দেখে তাতে কোনও ক্লু পাওয়া যায় কিনা। সেটা থেকে বেরোয় মর্গেনস্টার্নের মহামূল্য রিস্টওয়াচ, যেটা সে পাঠাতে চেয়েছিল নিউ ইয়র্কে তার এক ভাইপোর কাছে।

এখানে বলা দরকার যে মিশরের প্রাচীন সমাধি খোঁড়ার শোচনীয় পরিণামের নজির এটাই প্রথম নয়। তুতানখামেনের সমাধি খননের ব্যাপারে যিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সেই লর্ড কারনারভনকেও কিছুদিনের মধ্যেই ভারী অদ্ভুতভাবে মরতে হয়েছিল। কায়রোর এক হোটেলেই তার গালে এক মশা কামড়ায়। সেই কামড় থেকে সেপটিক ঘা, তার ফলে রক্তদৌর্বল্য থেকে নিউমোনিয়া এবং মৃত্যু।

কারনারভনের মৃত্যু যে সময়ে ঘটে, ঠিক সেই একই সময়ে ইংল্যান্ডের হ্যাম্পশায়ারে কারনারভনের পোষা কুকুরটি বিনারোগে অকস্মাৎ মারা যায়। এই দুই মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে এই সমাধির কাজের সঙ্গে জড়িত আরও আটজন পর পর মারা যায় এবং কারুর মৃত্যুই ঠিক স্বাভাবিক ছিল না।

আমার জানতে ইচ্ছে করছে ব্রায়ান ডেক্সটার এখন কোথায় আছে। ডেক্সটার একজন তরুণ ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ফোটোগ্রাফার। সে মর্গেনস্টার্নের সঙ্গে ছিল এই সমাধি খননের ব্যাপারে। কথা ছিল কায়রোর কাজ শেষ হলে ও ভারতবর্ষে চলে আসবে। বছর তিনেক আগে একবার এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে; আমার চিঠিতেই ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ ডেক্সটারকে কালিবঙ্গনে গিয়ে হারাপ্পাসভ্যতার নিদর্শনের কিছু ছবি তোলার অনুমতি দেয়। ও বলে রেখেছে এবার এলে গিরিডিতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

২৮শে অক্টোবর

ফিল্ডিং-এর চিঠিতে চাঞ্চল্যকর খবর।

ছায়াপথ থেকে সংকেত এখন রীতিমতো স্পষ্ট, এবং তা শুধু মৌলিক সংখ্যায় নয়।

ফিল্ডিং-এর দৃঢ় বিশ্বাস এই গ্রহই হচ্ছে প্যাপাইরাসের গ্রহ। যেভাবে ঘন ঘন সংকেত আসছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে পৃথিবীর সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পেরে এই নাম-না-জানা গ্রহের প্রাণী উল্লসিত হয়ে উঠেছে, অনেক দিনের পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে যেমন হয়।

ফিল্ডিং-এর উত্তেজনা আমিও আমার শিরায় অনুভব করছি। গভীর আপশোশ হচ্ছে প্যাপাইরাসের ওই হারানো শেষাংশের জন্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই গ্রহের প্রাণী আবার কবে পৃথিবীতে আসবে এবং কোথায় এসে নামবে, তার ইঙ্গিত এই হারানো অংশে ছিল। কালই রাত্রে আমার বাগানে ডেক-চেয়ারে বসে ছিলাম অন্ধকারে, নিউটন আমার কোলে, আমার দৃষ্টি আকাশের দিকে। এমনিতেই অক্টোবরে উল্কাপাত হয় অন্য সময়ের তুলনায় একটু বেশি; কাল দেড় ঘন্টায় সতেরোটা উল্কা দেখেছি, আর প্রতিবারই প্যাপাইরাসের গ্রহের কথা মনে হয়েছে।

৩০শে অক্টোবর

ফিল্ডিং-এর কাছ থেকে জরুরি টেলিগ্রাম—‘পত্রপাঠ চলে এসো কায়রো—তোমার জন্য হোটেল কার্ণাকে ঘর বুক করা হয়ে গেছে।’

আমি জানিয়ে দিয়েছি ৩রা নভেম্বর পৌঁছচ্ছি।

কিন্তু হঠাৎ কায়রো কেন?

ঈশ্বর জানেন।

৪ঠা নভেম্বর

আমি কালই পৌঁছেছি, যদিও প্লেন ছিল তিন ঘন্টা লেট। আমার মন বলছিল এয়ারপোর্টে এসে দেখব শুধু ফিল্ডিং নয়, ক্রোলও এসেছে; কিন্তু সেই সঙ্গে যে আরেকজন থাকবে, সেটা ভাবতে পারিনি। ইনি হলেন ব্রায়ান ডেক্সটার। ব্রায়ানকে দেখেই বুঝলাম যে তার ওপর ভারতবর্ষের সূর্যের প্রভাব পড়েছে, কারণ তার এত তামাটে রং আগে কখনও দেখিনি।

ব্রায়ান এবারও কালিবঙ্গন গিয়েছিল, আর সেখানে থাকতেই মর্গেনস্টার্নের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সোজা লন্ডনে চলে আসে। আত্মহত্যার বিবরণ শুনে সে নাকি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল, যদিও আমি জিজ্ঞেস করাতে বলল, অভিশাপ-টভিশাপে তার বিশ্বাস নেই। তার ধারণা মর্গেনস্টার্নের সানস্ট্রোক জাতীয় কোনও ব্যারামের সূত্রপাত হয়, এবং তার ফলে মাথাটা বিগড়ে যায়। ব্রায়ান নাকি বেনি হাসানের সমাধি খননের সময়ই লক্ষ করেছিল যে মর্গেনস্টার্ন রোদের তাপ একদম সহ্য করতে পারে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে কি সে সত্যিই উৎসাহী ছিল?’

ব্রায়ান বলল, ‘অগাধ টাকা থাকলে অনেক লোক নানারকম শখকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। তাছাড়া খ্যাতির প্রতিও মর্গেনস্টার্নের একটা লোভ ছিল। শুধু বড়লোক হয়ে আর আজকাল আমেরিকায় বিশেষ কেউ নাম করতে পারে না। সবাই চায় একটা কোনও কীর্তি রেখে যেতে। হয়তো মর্গেনস্টার্ন চেয়েছিল এই প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান ফিনান্স করে সে বেশ কিছুটা খ্যাতি লাভ করবে।’

আমি আরও কয়েকটা প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ফিল্ডিং বাধা দিয়ে বলল বাকি কথা হোটেলে গিয়ে হবে।

লাঞ্চের পর কার্ণাক হোটেলের দোতলার খোলা বারান্দায় বসে কফি খেতে খেতে বাকি কথা হল। সামনে নীল নদ বয়ে চলেছে, টুরিস্টদের জন্য নানারকম বোট সাজানো রয়েছে জেটিতে, রাস্তায় দেশ-বিদেশের বিচিত্র লোকের ভিড়।

প্রথমেই ব্রায়ান তার ক্যামেরার ব্যাগ থেকে একটা বড় খাম বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

‘দেখো তো জিনিসটা তোমার চেনা কিনা।’

খুলে দেখি, আরে, এ যে সেই প্যাপাইরাসটার ফোটোগ্রাফ!

‘জিনিসটা পাওয়া মাত্র এটার ছবি তুলে রেখেছিলাম,’ বলল ব্রায়ান। —‘তুমি যে প্যাপাইরাসটা লন্ডনে দেখেছিলে সেটার সঙ্গে কোনও তফাত দেখছ কি?’

দেখছি বইকী!—ছবিটা হাতে নিতেই তো তফাতটা লক্ষ করেছি। এটা সম্পূর্ণ প্যাপাইরাসটার ছবি, তলার অংশটুকুও বাদ নেই।

ব্রায়ানকে জিজ্ঞেস করাতে সে ব্যাপারটা বলল—‘আসলে প্যাপাইরাসটার অবস্থা এমনিতেও ছিল বেশ জীর্ণ। পাঁচ হাজার বছর পাকানো অবস্থায় সমাধিকক্ষের এক কোণে পড়ে ছিল। এটা আমিই প্রথম পাই। আর পেয়ে প্রথমেই সাবধানে পাক খুলে মাটিতে ফেলে চারকোণে চারটে পাথর চাপা দিয়ে কয়েকটা ফ্ল্যাশলাইট ফোটো তুলে নিই। মর্গেনস্টার্ন এটা দেখেই বগলদাবা করে। আমি ওকে বলি সে যেন খুব সাবধানে জিনিসটা হ্যান্ডল করে। মুখে হ্যাঁ বললেও বেশ বুঝতে পারি, ও এসব জিনিসের মূল্য ঠিক বোঝে না।

‘ও প্রথমেই যায় থর্নিক্রফ্টের কাছে। থর্নিক্রফ্ট লেখাটা পড়ে দেবার পর মর্গেনস্টার্ন সোজা চলে যায় কায়রো মিউজিয়মের কিউরেটর মিঃ এব্রাহিমের কাছে। আমার মনে আছে সেদিন খুব ঝড় ছিল; বালিতে শহর অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আমার বিশ্বাস, তখনই প্যাপাইরাসের শেষ অংশটা খোয়া গেছে।’

‘ওয়েল, শঙ্কু?’

ক্রোল এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, যদিও তার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব প্রথম থেকেই লক্ষ করছি। ক্রোল হায়রোগ্লিফিক্সের ভাষা ভাল ভাবেই জানে, এবং বুঝতেই পারছি সে ইতিমধ্যে শেষ অংশটির মানে বার করে ফেলেছে, আর তাই তার এই উত্তেজনা।

আমি বললাম, ‘এই অংশতে তো দেখছি দৈবজ্ঞের নাম রয়েছে—মেনেফ্রু। আর অন্য গ্রহ থেকে যারা আসবে, তারা কবে আসবে এবং কোথায় এসে নামবে, তাও দেওয়া রয়েছে।’

ফিল্ডিং বলল, ‘সেই জন্যেই তোমাকে টেলিগ্রাম করে আনালাম। অমাবস্যা তো আর দু’দিন পরেই, আর দৈবজ্ঞ যদি সনে ভুল না করে থাকেন—’

আমি বাধা দিয়ে বললাম, ‘এতে যে ধূমকেতুর উল্লেখ আছে তার থেকেই তো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আমি একবার হিসেব করে দেখেছিলাম, ছিয়াত্তর বছর পর পর যদি হ্যালির ধূমকেতু আসে, তাহলে আজ থেকে ঠিক পাঁচ হাজার বছর আগে একবার সেই ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছিল—অর্থাৎ ৩০২২ বি সি-তে।’

ক্রোল প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে সায় দিয়ে বলল, ‘আমারও হিসেব তোমার সঙ্গে মিলছে। প্যাপাইরাসে বলছে, দৈবজ্ঞের যখন অন্য গ্রহের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তখন আকাশে ধূমকেতু ছিল। সেটা ৩০২২ হওয়া এই জন্যই সম্ভব কারণ তখন ইজিপ্টে মেনিসের রাজত্বকাল, আর সেটাকেই বলা হয় ইজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু। সব মিলে যাচ্ছে, শঙ্কু!’

ডেক্সটার বলল, ‘কিন্তু এর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে কি? এক-আধ বছরও কি এদিক-ওদিক হতে পারে না?’

ফিল্ডিং তার চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, ‘আমার ধারণা, এতে কোনও ভুল নেই, কারণ আমি এখানে আসার আগের দিনই এপসাইলন ইন্ডি থেকে সংকেত পেয়েছি। তাতে বলা হয়েছে যে, আগামী অমাবস্যায় তাদের দূত পৃথিবীতে এসে পৌঁছাচ্ছে, এবং তারা যেখানে নামবে সে জায়গাটা হল এখান থেকে আন্দাজ দুশো কিলোমিটার পশ্চিমে।’

‘তার মানে মরুভূমিতে?’ ডেক্সটার প্রশ্ন করল।

‘সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?’

‘কিন্তু কী ভাষায় পেলে এই সংকেত?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

‘টেলিগ্রাফের ভাষা,’ বলল ফিল্ডিং, ‘মর্স।’

‘তার মানে পৃথিবীর সঙ্গে তারা যোগ রেখে চলেছে এই গত পাঁচ হাজার বছর?’

‘সেটা আর আশ্চর্য কী, শঙ্কু। ভুলে যেও না, তাদের সভ্যতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর।’

‘তা হলে তো তারা ইংরেজিও জানতে পারে।’

‘কিছুই আশ্চর্য নয়। তবে আমি ইংরেজ কিনা সেটা হয়তো তাদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না, তাই তারা মর্স কোড ব্যবহার করেছে।’

‘তা হলে আমাদের গন্তব্যস্থল হল কোথায়?’ আমি প্রশ্ন করলাম।—‘তারা তো আর এই হোটেলে এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে না!’

ফিল্ডিং হেসে বলল, ‘না, সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আমরা যাব বাওয়িতি—এখান থেকে দুশো ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। রাস্তা আছে, তবে তাকে হাইওয়ে বলা চলে না। অবিশ্যি তাতে কোনও অসুবিধা হবে না। ক্রোলের গাড়িটা তো তুমি দেখেছ!’

তা দেখেছি। এয়ারপোর্ট থেকে ক্রোলের গাড়িতেই এসেছি। বিচিত্র গাড়ি—যেন একটি ছোটখাটো চলন্ত হোটেল। সেই সঙ্গে মজবুতও বটে। ‘অটোমোটেল’ নামটা ক্রোলেরই দেওয়া।

‘ডাঃ থর্নিক্রফ্টও আসছেন কাল সকালে,’ বলল ফিল্ডিং, ‘তিনিও হবেন আমাদের দলের একজন।’

এ খবরটা জানা ছিল না। তবে থর্নিক্রফ্টের আগ্রহের কারণটা স্পষ্ট। হাজার হোক, তিনিই তো প্যাপাইরাসের পাঠোদ্ধার করেছেন।

‘তোমার অ্যানাইহিলিনটা সঙ্গে এনেছ তো?’ ক্রোল জিজ্ঞেস করল।

আমি জানিয়ে দিলাম যে এ ধরনের অভিযানে সেটা সব সময়ই সঙ্গে থাকে। আমার তৈরি এই আশ্চর্য পিস্তলের কথা এরা সকলেই জানে। যত বড় এবং যত শক্তিশালী প্রাণীই হোক না কেন, তার দিকে তাগ করে এই পিস্তলের ঘোড়া টিপলেই সে প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সবসুদ্ধু বার দশেক চরম সংকটের সামনে পড়ে আমাকে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছে। প্যাপাইরাসের বিবরণ থেকে এই ভিন্গ্রহের প্রাণীকে হিংস্র বলে মনে হয় না, কিন্তু এবার যারা আসবে তাদের অভিপ্রায় যখন জানা নেই, তখন আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকলে ক্ষতি কী?

আমরা চারজনে পরস্পরের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে রইলাম, যেন আমাদের এই আসন্ন অভিযানের কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ না জানে।

আমরা উঠে যে-যার ঘরে যাবার তোড়জোড় করছি, এমন সময় দেখি, হোটেলের ম্যানেজার মিঃ নাহুম আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। এখানে বলে রাখি যে, এই কার্ণাক হোটেল থেকেই মর্গেনস্টার্ন উধাও হয়েছেন, এবং এই মিঃ নাহুমকেই মর্গেনস্টার্নের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল।

নাহুম জানালেন যে মর্গেনস্টার্নের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। কাজেই ধরে নিতে হয় মর্গেনস্টার্ন শহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নাইলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন।

‘আর কোনও শকুনি-টকুনি এসে কোনও ঘরের জানলায় বসছে না তো?’ ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করল ক্রোল।

জিভ কাটার অভ্যাস ইজিপ্সীয়দের থাকলে অবশ্যই মিঃ নাহুম জিহ্বা দংশন করতেন। তার বদলে তিনি আমাদের কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, ‘আপনাদের বলতে দ্বিধা নেই—আমাদের হোটেলের ত্রিসীমানার মধ্যে কেউ কোনওদিন শকুনি দেখেছে বলে শুনিনি। তবে বেড়াল-কুকুর যে এক-আধটা দেখা যাবে না, তার ভরসা দিতে পারছি না, হে হে।’

আমরা ঠিক করেছি, কাল লাঞ্চের পরেই রওনা দেব। কী আছে কপালে জানি না, তবে আমি মনে করি ইজিপ্টে আসার মধ্যেই একটা সার্থকতা আছে। এখানে এসে দু’মিনিট চুপ করে থাকলেই চারপাশের আধুনিক শহরের সব চিহ্ন মুছে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই প্রাচীন যুগের মিশর। ইমহোটেপ, আখেনাতন, খুফ্রু, তুতানখামেনের দেশে এসে নামবে ছায়াপথের কোন্ এক অজ্ঞাত সৌরজগতের প্রাণী? ভাবতেও অবাক লাগে।

৫ই নভেম্বর

আজ মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে দুটো ঘটনা আমাদের সকলকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এখনও তার জের সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

আমি ঠিক করেছিলাম আজ ভোর পাঁচটায় উঠে হোটেল থেকে বেরিয়ে নাইলের ধারে একটু ঘুরে আসব। গিরিডিতে রোজ ভোরে উশ্রীর ধারে বেড়ানোর অভ্যেসটা আমার বহুকালের।

ঘুম আমার আপনা থেকেই সাড়ে চারটেয় ভেঙে যায়। আজ কিন্তু ভাঙল স্বাভাবিক ভাবে নয়। আমার ঘরের দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কাই এই নিদ্রাভঙ্গের কারণ।

ব্যস্তভাবে উঠে জাপানে উপহার-পাওয়া বেগুনি কিমোনোটা চাপিয়ে নিয়ে দরজাটা খুলে দেখি ডেক্সটার—তার চোখ ঠিক্রে বেরিয়ে আসছে, দম ফেলছে যেন ম্যারাথন দৌড়ে এল!

‘কী ব্যাপার?’

‘এ স্নেক—এ স্নেক ইন মাই রুম!’

কথাটা শেষ করে টলায়মান অবস্থায় ঘরে ঢুকে সে ধপ্ করে আমার খাটে বসে পড়ল।

আমি জানি ডেক্সটারের ঘর আমার তিনটে ঘর পরে। বাকি দু’জন রয়েছে আমাদের উপরের তলায়, তাই সে আমার কাছেই এসেছে।

ডেক্সটারকে আশ্বাস দিয়ে দৌড়ে প্যাসেজে গিয়ে হাজির হলাম।

মেঝেতে মিশরীয় নকশা-করা কার্পেট-বিছানো সুদীর্ঘ প্যাসেজের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় একটি প্রাণীও নেই। থাকার কথাও নয়, কারণ ঘড়ি বলছে আড়াইটে। যা করার আমাকেই করতে হবে।

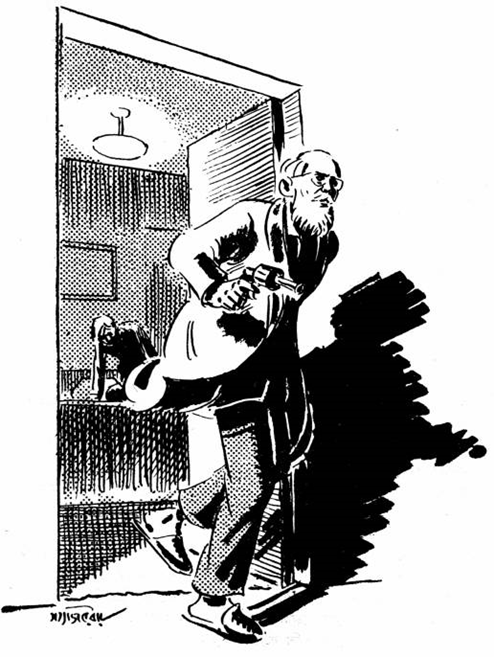

স্যুটকেস থেকে অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা বার করে ছুট দিলাম একশো ছিয়াত্তর নম্বর ঘরের দিকে। ডেক্সটারের কথায় যে পুরোপুরি বিশ্বাস হয়েছিল তা বলব না, তবে জরুরী অবস্থার জন্য তৈরি থাকা দরকার।

ঘরের দরজা হাট হয়ে আছে, ভিতরে ঢুকে বুঝলাম এ ঘর আর আমার ঘরের মধ্যে তফাত শুধু দেয়ালের ছবিতে।

বাঁয়ে চোখ ঘোরাতেই দেখলাম সাপটাকে। গোখরো। খাটের পায়া বেয়ে মেঝের কার্পেটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, অর্ধেক দেহ খাটের উপর। ভারতীয় গোখরোর মতো মারাত্মক না হলেও, বিষধর তো বটেই। প্রাচীনযুগে এই সাপকেও মিশরীয়রা পুজো করত দেবী হিসেবে।

আমার পিস্তলের সাহায্যে নিঃশব্দে নাগদেবীকে নিশ্চিহ্ন করে ফিরে এলাম আমার ঘরে।

ডেক্সটার এখনও কাবু। মেনেফ্রুর রুষ্ট আত্মার অভিশাপে যে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেনি, এই গোখুরো তার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছে।

আমার মন অন্য কথা বলছে, তাই তরুণ ত্রস্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্কে আমার তৈরি নার্ভিগারের এক ফোঁটা জলে মিশিয়ে খাইয়ে দিয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিলাম।

তাতেও অবিশ্যি পুরোপুরি কাজ হল না। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে, তার ঘরের আর কোথাও কোনও সাপ নেই সেটা দেখিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্তি।

ম্যানেজারের সঙ্গে একটা তুলকালাম হয়ে যেত, কিন্তু সাপটা কোথায় গেল জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেওয়া মুশকিল হত বলে সেটা আর হল না। যেহেতু আজই আমরা হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তাই আর ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটালাম না।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল হোটেলের পিরামিড রুমে, ব্রেকফাস্টের সময়। থর্নিক্রফ্টের প্লেন এসে পৌঁছাবে ভোর ছ’টায়, সুতরাং তার হোটেলে পৌঁছে যাওয়া উচিত সাড়ে সাতটার মধ্যে। আটটায়, তখনও আমাদের প্রাতরাশ শেষ হয়নি, ম্যানেজার স্বয়ং এসে খবর দিলেন যে থর্নিক্রফ্ট এসে পৌঁছেছেন ঠিকই, কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্সে।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটি আঘাত পেয়ে থর্নিক্রফ্ট সংজ্ঞা হারান। দু’জন সুইস্ টুরিস্ট পুলিশের সাহায্যে অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করে। ব্যাপারটা রাহাজানি, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ তিনশো পাউন্ড সমেত থর্নিক্রফ্টের ওয়ালেটটি লোপ পেয়েছে।

সৌভাগ্যক্রমে আঘাত গুরুতর হয়নি। ভয় ছিল থর্নিক্রফ্টকে হয়তো দল থেকে বাদ দিতে হবে, কিন্তু প্রস্তাবটা উনি কানেই নিলেন না। বললেন, ওঁর যে কোনও রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তার জন্য উনি একরকম প্রস্তুতই ছিলেন। কারণ জিজ্ঞেস করাতে বললেন, ‘জানি, তোমাদের যুক্তিবাদী মন এসব মানতে চায় না, আমি কিন্তু অভিশাপে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। প্রাচীনমিশর সম্বন্ধে তোমাদের যদি আমার মতো পড়াশুনা থাকত, তাহলে তোমরাও আমার সঙ্গে একমত হতে।’

৫ই নভেম্বর, বিকেল পৌনে তিনটে

আমরা আর আধ ঘন্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেছে সেটা লিখে রাখছি।

মিনিট পনেরো আগে মিঃ নাহুম একটি আজব জিনিস এনে দেখালেন আমাকে।

জিনিসটা একটা ছোট্ট পকেট-ডায়রি। বোঝাই যায় সেটা বেশ কিছুকাল জলমগ্ন অবস্থায় ছিল। ভিতরে লেখা যা ছিল তা সব ধুয়ে-মুছে গেছে; ছাপা অংশগুলোও আর পড়া যায় না। শুধু একটা কারণে জিনিসটার মালিকানা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না; সেটা হল ডায়রির ভিতরে পাতার সঙ্গে জেম ক্লিপ দিয়ে আটকানো একটা ফোটোগ্রাফ। বিবর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, যার ফোটো তাকে চিনতে অসুবিধা হয় না। লণ্ডনের সেই সভায় এঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ইনি মর্গেনস্টার্নের স্ত্রী মিরিয়াম। কায়রো থেকে প্রায় এগারো কিলোমিটার দূরে নাইলের ধারে একটি জেলের বাড়ি থেকে পুলিশ এই ডায়রিটা উদ্ধার করেছে। জেলের একটি সাত বছরের ছেলে নদীর ধারে কাদার মধ্যে এটাকে পায়।

মর্গেনস্টার্ন যতই বেআক্কেলি করে থাকুক না কেন, এই ডায়রিটা দেখে তার জন্য কিছুটা অনুকম্পা বোধ না করে পারলাম না।

ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। নিশ্চয়ই ফিল্ডিং।

৫ই নভেম্বর, সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টা

বাওয়িতি যাবার পথে কায়রো থেকে তিরাশি কিলোমিটার দক্ষিণে অল্ ফাইয়ুমের একটা সরাইখানায় বসে কফি আর আখরোট খাচ্ছি আমরা পাঁচজনে।

থর্নিক্রফ্ট অনেকটা সুস্থ। ডেক্সটার চুপ মেরে গেছে। তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে, এবং তাকে বলা হয়েছে সে যেন আমাদের ছেড়ে কোথাও না যায়। ক্রোল তার ক্যামেরার সরঞ্জাম সাফ করছে। তিনটে নতুন মডেলের লাইকা। তার একটায় বিরাট টেলিফোটো লেন্স। মহাকাশযানের প্রথম আবির্ভাব থেকে শুরু করে সমস্ত ঘটনা সে ক্যামেরায় তুলে রাখবে। কয়েক বছর থেকে ‘আনআইডেনটিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট’ বা ‘অনির্দিষ্ট উড়ন্ত বস্তু’ নিয়ে যে পৃথিবীর বেশ কিছু লোক মাতামাতি করছে, তাদের সম্বন্ধে ক্রোলের অবজ্ঞার শেষ নেই। বলল, ‘এই সব লোকের তোলা বহু ছবি পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে, কিন্তু ধাপ্পাটা ধরা পড়ে এতেই যে, সব ছবিতেই উড়ন্ত বস্তুটিকে দেখানো হয় একটি চাকতির মতো। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? অন্য গ্রহের মহাকাশযান হলেই কি তার চেহারা চাকতির মতো হবে?’

ফিল্ডিং আমাদের দিকে চোখ টিপে প্রশ্ন করল, ‘ধরো, যদি আমাদের এই মহাকাশযানটিও চাকতির মতো দেখতে হয়?’

‘তাহলে সমস্ত সরঞ্জাম সমেত আমার এই তিনটে ক্যামেরাই নাইলের জলে ছুড়ে ফেলে দেব,’ বলল ক্রোল, ‘চাকতি দেখার প্রত্যাশায় আসিনি এই বালি আর পাথরের দেশে।’

একটা চিন্তা কাল থেকেই আমার মাথায় ঘুরছে, সেটা আর না বলে পারলাম না।

‘তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যে এই পাঁচ হাজার বছরের হিসেবে ক্রমশ পিছিয়ে গেলে বেশ কয়েকটা আশ্চর্য তথ্য বেরিয়ে পড়ে? পাঁচ হাজার বছর আগে ইজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু সে তো দেখেইছি। আরও পাঁচ হাজার পিছোলে দেখছি মানুষ প্রথম কৃষিকার্য শুরু করেছে, নিজের চেষ্টায় ফসল উৎপাদন করছে। আরও পাঁচ হাজার পিছিয়ে গেলে দেখছি, মানুষ প্রথম হাড় ও হাতির দাঁতের হাতিয়ার, বর্শার ফলক, মাছের বঁড়শি ইত্যাদি তৈরি করছে, আবার সেই সঙ্গে গুহার দেওয়ালে ছবি আঁকছে। ত্রিশ হাজার বছর আগে দেখছি, মানুষের মস্তিষ্কের আকৃতি বদলে গিয়ে আজকের মানুষের মতো হচ্ছে। …পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসের অনেক অধ্যায় আজও আমাদের কাছে অস্পষ্ট, কিন্তু এই পাঁচের হিসেবে যতটুকু ধরা পড়েছে সেটা আশ্চর্য নয় কি?’

আমার কথায় সবাই সায় দিল।

ক্রোল বলল, ‘হয়তো এদের কাছে পৃথিবীর ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক বিবরণ আছে—একেবারে মানুষের আবির্ভাব থেকে শুরু করে ইজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু অবধি।’

‘তা তো থাকতেই পারে,’ বলল ফিল্ডিং—‘এরা যদি জিজ্ঞেস করে আমরা কী চাই, তাহলে ওই দলিলের কথাটাই বলব। ওটা বাগাতে পারলে আর কোনও কিছুর দরকার আছে কি?’

কফি আর আখরোটের দাম চুকিয়ে দিয়ে আমরা উঠে পড়লাম।

আজ অমাবস্যা।

বাকি পথটা আকাশের দিকে চোখ রেখে চলতে হবে।

৬ই নভেম্বর, সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টা

বিজ্ঞানের সব শাখা-প্রশাখায় আমার অবাধ গতি বলে আমি নিজেকে সব সময় বৈজ্ঞানিক বলেই বলে এসেছি, কোনও একটা বিষয়ে বিশেষজ্ঞতার দাবি করিনি। আমাদের দলের বাকি চারজনেই বিশেষজ্ঞের পর্যায়ে পড়ে, যদিও বয়স, অভিজ্ঞতা, কীর্তি বা খ্যাতিতে সকলে সমান নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে কী, ফিল্ডিং, ক্রোল, থর্নিক্রফ্ট, ডেক্সটার, আমি—এদের কারুর মধ্যেই এখন আর কোনও তারতম্য ধরা পড়ছে না। মহাসাগরের তুলনায় টলির নালা আর গঙ্গার মধ্যে খুব একটা তফাত আছে কি?

কালকের অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলো পর পর গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি।

অল্ ফাইয়ুমের সরাইখানা থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে রুক্ষ মরুপ্রান্তরের মধ্যে দিয়ে মিনিট দশেক চলার পরেই একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে, যেটার বিষয় বলার আগে ক্রোলের আটোমোটেলের ভিতরটা কীরকম সেটা একটু বলা দরকার।

সামনে ড্রাইভারের পাশে দু’জনের বসার জায়গা। তার ঠিক পিছনেই একটা সরু প্যাসেজের একদিকে একটা বাথরুম ও একটা স্টোররুম, আর অন্যদিকে একটা কিচেন ও একটা প্যানট্রি। প্যাসেজ থেকে বেরিয়েই দু’দিকে দুটো করে বাঙ্ক—আপার ও লোয়ার। একজন অতিরিক্ত লোক থাকলে সে অনায়াসে দু’দিকের বাঙ্কের মাঝখানে মেঝেতে বিছানা পেতে শুতে পারে।

গাড়ি চালাচ্ছিল ক্রোল, আর আমি বসে ছিলাম তার পাশে। পিছনে, লোয়ার বাঙ্কের একটায় বসে ছিল থর্নিক্রফ্ট, আরেকটায় ফিল্ডিং আর ডেক্সটার।

আমরা যখন বেরিয়েছি, তখন পৌনে সাতটা। আকাশে তখনও আলো রয়েছে। পথের দু’ধারে বালি আর পাথর। জায়গাটা মোটামুটি সমতল হলেও মাঝে মাঝে চুনাপাথরের টিলা বা টিলার সমষ্টি চোখে পড়ছে, তার মধ্যে এক-একটা বেশ উঁচু।

প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার মধ্যেও মাঝে মাঝে আমাদের হোটেলের ম্যানেজার মিঃ নাহুমের মুখটা মনে পড়ছে, আর মনটা খচ্ খচ্ করে উঠছে। ভদ্রলোকের অতি-অমায়িক আচরণটা আমার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে—যেন তিনি কোনও একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

আকাশে সবে দু-একটা তারা দেখা দিতে শুরু করেছে, এমন সময় একটা আর্তনাদ, আর তার পরমুহূর্তেই একটা বিস্ফোরণের শব্দে স্টিয়ারিং-এ ক্রোলের হাতটা কেঁপে গিয়ে গাড়িটা প্রায় রাস্তার ধারে একটা খানায় পড়ছিল।

দুটো শব্দই এসেছে আমাদের গাড়ির পিছন দিক থেকে।

জায়গা ছেড়ে রুদ্ধশ্বাসে প্যাসেজ দিয়ে পিছনে এসে দেখি থর্নিক্রফ্টের হাতে রিভলভার, ডেক্সটার দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যাকাশে মুখ করে মেঝের দিকে চেয়ে আছে, আর ফিল্ডিং যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে হতভম্বের মতো বসে আছে, তার চশমার কাছে কোনও তরল পদার্থের ছিটে লেগে তাকে যেন সাময়িকভাবে ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

ডেক্সটারের দৃষ্টি যেখানে, সেখানে মাথা-থেঁতলানো অবস্থায় পড়ে আছে আরেকটি গোখরো। এর জাত কালকের গোখরোর থেকে আলাদা। ইনিও মিশরের অধিবাসী। এঁর নাম স্পিটিং কোব্রা। ইনি ছোবল না মেরে শিকারের চোখের দিকে তাগ করে বিষের থুতু দাগেন। এতে মৃত্যু না হলেও অন্ধত্ব অবধারিত। ফিল্ডিং বেঁচে গেছে তার চশমার জন্য। আর সাপবাবাজী মরেছেন থর্নিক্রফ্টের সঙ্গে হাতিয়ার ছিল বলে।

অটোমোটেল থামিয়ে ফিল্ডিং-এর পিছনে কিছুটা সময় দিতে হল। বিষের ছিটে চশমার কাচের তলা দিয়ে বাঁ চোখের কোলে লেগেছিল, সেখানে আমার মিরাকিউরল অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে দিলাম।

ব্যাপারটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অভিশাপ-টভিশাপ নয়; কেউ আমাদের পিছনে লেগেছে। আমরা যখন সরাইখানায় বসে কফি খাচ্ছিলাম সেই সময় গাড়ির জানালা দিয়ে সাপটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে এই কাজটা করেছে, সে নিশ্চয় কায়রো থেকেই এসেছে।

আবার যখন রওনা দিলাম তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। বাওয়িতি এখান থেকে আরও একশো কিলোমিটার। ম্যাপে তার পরে আর কোনও রাস্তার ইঙ্গিত নেই, তবে মোটামুটি সমতল জমি পেলে বালি পাথর অগ্রাহ্য করে এ গাড়ি এগিয়ে চলবে যদি সেটার প্রয়োজন হয়।

মিনিট দশেক চলার পর পথে একই সঙ্গে মানুষ ও জানোয়ারের সাক্ষাৎ মিলল।

একটি বছর পনেরোর ছেলে, হাতে লাঠি, এগিয়ে আসছে রাস্তা ধরে আমাদেরই দিকে, তার পিছনে এক পাল গাধা।

আমাদের গাড়িটা দেখে হাঁটার গতি কমিয়ে হাত দুটোকে মাথার উপরে তুলে ঝাঁকাতে শুরু করল ছেলেটা।

‘এস্টাপ্, এস্টাপ্, সাহিব! এস্টাপ্!’

ক্রোল বাধ্য হয়েই গাড়ি থামাল, কারণ পথ বন্ধ।

ব্যাপারটা কী? হেডলাইটের আলোতে ছেলেটির চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, গাধাগুলোও যেন কেমন অস্থির।

হাতছানি দিয়ে আমাদের বাইরে বেরোবার ইঙ্গিত করাতে আমি নামলাম। ছেলেটি দৌড়ে এল আমার দিকে। ‘পিরমিট, সাহিব, পিরমিট!’

ছেলেটি যে প্রচণ্ড রকম উত্তেজিত সেটা তার ঘন ঘন নিশ্বাস আর চোখের চাহনি থেকেই বুঝতে পারছি। কিন্তু এখানে পিরামিড কোথায়?

জিজ্ঞেস করাতে সে সামনে বাঁয়ে দেখিয়ে দিল।

‘ওগুলো তো পাহাড়—চুনো পাথরের পাহাড়। ওখানে পিরামিড কোথায়?’

ছেলেটি তবুও বার বার ওই দিকেই দেখায়।

‘তার মানে ওগুলোর পিছনে?’ ক্রোল জিজ্ঞেস করল। ছেলেটি মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল—হ্যাঁ, ওই পাহাড়গুলোর পিছনে।

আমি ক্রোলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলাম। ইতিমধ্যে বাকি তিনজনও এসে জুটেছে। তাদের বললাম ব্যাপারটা। ফিল্ডিং বলল, ‘আস্ক হিম হাউ ফার।’

জিজ্ঞেস করাতে ছেলেটি আবার বলল, টিলাগুলোর পিছনে। কত দূর সেটা জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, কারণ আমি দেখেছি পৃথিবীর সব দেশেই অশিক্ষিত চাষাভুষোদের দূরত্ব সম্বন্ধে কোনও ধারণা থাকে না। অর্থাৎ পিরামিড এখান থেকে দু’ কিলোমিটারও হতে পারে, আবার বিশ কিলোমিটারও হতে পারে।

‘হিয়ার’—থর্নিক্রফ্ট পকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা বার করে ছেলেটার হাতে দিয়ে তার পিঠে একটা চাপড় মেরে বুঝিয়ে দিল—এবার তুমি প্রস্থান করো।

ছেলেটি মহা উল্লাসে পিরমিট পিরমিট করতে করতে গর্দভবাহিনী সমেত যে পথে যাচ্ছিল সে পথেই চলে গেল।

আমরা আবার রওনা দিলাম। আকাশে আলোকবিন্দুর সংখ্যা বাড়ছে, তবে চলমান বিন্দু এখনও চোখে কোনও পড়েনি। আমি জানি পিছনের কামরার তিনজনই জানালায় চোখ লাগিয়ে বসে আছে, বেচারা ক্রোলই শুধু রাস্তা থেকে চোখ তুলতে পারছে না।

মিনিট তিনেক যাবার পরই বাঁয়ে চোখ পড়তে দেখলাম, ছেলেটা খুব ভুল বলেনি।

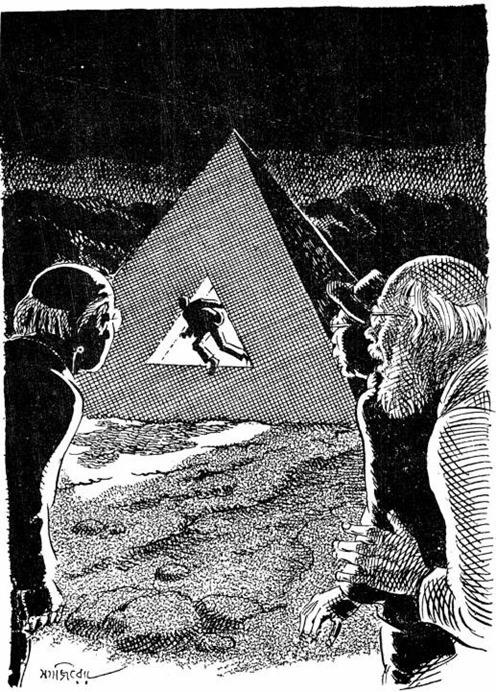

টিলার আড়াল সরে যাওয়াতে সত্যিই একটা পিরামিড বেরিয়ে পড়েছে। সেটা কত দূর বা কত বড় তা বোঝার উপায় নেই, কিন্তু আকৃতি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। লাইমস্টোনের রুক্ষ স্তূপগুলোর পাশে ওটা একটা পিরামিডই বটে।

ইজিপ্টের সব জায়গা দেখা না থাকলেও এটুকু জানি যে এখানে পিরামিড থাকার কথা নয়, আর ভুঁইফোঁড়ের মতো হঠাৎ গজিয়ে ওঠাটাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

ক্রোলই বলল যে রাস্তা খারাপ হোক না কেন, একবার কাছে গিয়ে জিনিসটা দেখে আসা দরকার। মহাকাশযান সত্যিই যদি আজ রাত্রেই এসে নামে, তাহলে তার সময় আছে এখনও প্রায় আট ঘন্টা। আর, আকাশযান এলে আকাশে তার আলো তো দেখা যাবেই, কাজেই কোনও চিন্তা নেই।

অতি সন্তর্পণে বালি আর এবড়ো-খেবড়ো পাথরের উপর দিয়ে অটোমোটেল এগিয়ে চলল পিরামিডের দিকে।

শ’খানেক মিটার যাবার পরই বুঝতে পারলাম যে মিশরের বিখ্যাত সমাধিসৌধগুলির তুলনায় এ পিরামিড খুবই ছোট। এর উচ্চতা ত্রিশ ফুটের বেশি নয়।

আরও খানিকটা কাছে যেতে বুঝলাম পিরামিডটা পাথরের তৈরি নয়, কোনও ধাতুর তৈরি। ক্রোলের গাড়ির হেডলাইট পড়ে পিরামিডের গা থেকে একটা তামাটে আলো প্রতিফলিত হয়ে বাঁয়ের টিলাগুলোর উপর পড়ছে।

ক্রোল গাড়ি থামিয়ে হেডলাইট নিভিয়ে দিল। আমরা পাঁচজন নামলাম।

ফিল্ডিং এগোতে শুরু করেছে পিরামিডটার দিকে।

আমরা তাকে অনুসরণ করলাম।

ক্রোল আমার কানে ফিসফিস করে বলল, ‘কিপ ইওর হ্যান্ড অন ইওর গান। দিস্ মে বি আওয়ার স্পেসশিপ।’

আমারও অবিশ্যি সেই কথাই মনে হয়েছে। গাড়ির ভিতর ছিলাম, তাই আকাশের সব অংশে চোখ রাখতে পারিনি। এই ফাঁকে কখন ল্যান্ড করে বসে আছে কে জানে।

সামনে ফিল্ডিং থেমে হাত তুলেছে। বুঝতে পারলাম কেন। শরীরের একটা উত্তাপ অনুভব করছি। সেটা স্পেসশিপটা থেকেই বেরোচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই নৈঃশব্দ কেন?

আলো নেই কেন?

নামবার কোনও শব্দ পাইনি কেন?

আর উত্তাপের কারণ কি এই যে এরা আমাদের কাছে আসতে দিতে চায় না?

কিন্তু না, তা তো নয়। উত্তাপ কমে আসছে দ্রুত বেগে।

আমরা আবার পা টিপে টিপে এগিয়ে চললাম পিরামিডের দিকে। মাথার উপরে আকাশ জুড়ে ছায়াপথ দেখা দিয়েছে। মরু অঞ্চলের রাতের আকাশ আমার চিরকালের বিস্ময়ের বস্তু।

‘ওয়ান—থ্রি—সেভেন—ইলেভেন—সেভনটিন—টোয়েন্টি থ্রি…’

ফিল্ডিং মৌলিক সংখ্যা আওড়াতে শুরু করেছে। অবাক হয়ে দেখলাম পিরামিডের গায়ে অসংখ্য আলোকবিন্দুর আবির্ভাব হচ্ছে। ওগুলো আসলে ছিদ্র—স্পেসশিপের ভিতরে আলো জ্বলে উঠছে, আর সেই আলো দেখা যাচ্ছে পিরামিডের গায়ে ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়ে।

‘ফর্টি ওয়ান—ফর্টি সেভন—ফিফটি নাইন…’

এটা মানুষেরই কণ্ঠস্বর, তবে আমাদের পাঁচজনের মধ্যে কারুর নয়। এর উৎস ওই পিরামিড।

আমরা রুদ্ধশ্বাসে ব্যাপারটা দেখছি, শুনছি, আর উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি।

এবার কথা শুরু হল। —

‘পাঁচ হাজার বছর পরে আবার আমরা তোমাদের গ্রহে এসেছি। তোমরা আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করো।’

ফিল্ডিং তার ক্যাসেট রেকর্ডার চালু করে দিয়েছে। ডেক্সটার ও ক্রোলের হাতে ক্যামেরা। কিন্তু এখনও ছবি তোলার মতো কিছু ঘটেনি।

আবার কথা। নিখুঁত ইংরিজি, নিখাদ উচ্চারণ, নিটোল কণ্ঠস্বর।

‘তোমাদের গ্রহের অস্তিত্ব আমরা জেনেছি পঁয়ষট্টি হাজার বছর আগে। আমরা তখনই জানতে পারি যে তোমাদের গ্রহ ও আমাদের গ্রহের মধ্যে কোনও প্রাকৃতিক প্রভেদ নেই। এই তথ্য আবিষ্কার করার পর তখনই আমরা প্রথম তোমাদের গ্রহে আসি, এবং সেই থেকে প্রতি পাঁচ হাজার বছর এসেছি। প্রত্যেকবারই এসেছি। একই উদ্দেশ্য নিয়ে। সেটা হল পৃথিবীর মানুষকে সভ্যতার পথে কিছুদূর এগিয়ে দিতে সাহায্য করা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাকাশে আমাদের একটি পর্যবেক্ষণ-পোত এই পঁয়ষট্টি হাজার বছর ধরে পৃথিবীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে আসছে। আমরা যখনই এখানে আসি, তখন পৃথিবীর অবস্থা জেনেই আসি। আমরা অনিষ্ট করতে আসি না। আমাদের কোনও স্বার্থ নেই। সাম্রাজ্যবিস্তার আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল মানুষের সমস্যার সমাধানের উপায় বাতলে দিয়ে আবার ফিরে যাই। আজকের মানুষ বলতে যা বোঝো, সেই মানুষ আমাদের সৃষ্টি, সেই মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ গড়নও আমাদেরই সৃষ্টি। মানুষকে কৃষিকার্য আমরাই শেখাই, যাযাবর মানুষকে ঘর বাঁধতে শেখাই। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান—পৃথিবীতে এসবের গোড়াপত্তন আমরাই করেছি, স্থাপত্যের অনেক সূত্র আমরাই দিয়েছি।

‘এই শিক্ষা মানুষ কীভাবে কাজে লাগিয়েছে তার উপর আমাদের কোনও হাত নেই। অগ্রগতির কিছু সূত্র নির্দেশ করার বেশি কিছু করা আমরা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করিনি। মানুষকে আমরা যুদ্ধ শেখাইনি, স্বার্থের জন্য সাম্রাজ্যবিস্তার শেখাইনি, শ্রেণীভেদ শেখাইনি, কুসংস্কার শেখাইনি। এসবই তোমাদের মানুষের সৃষ্টি। আজ যে মানুষ ধ্বংসের পথে চলেছে, তার কারণই হল মানুষ নিঃস্বার্থ হতে শেখেনি। যদি শিখত, তাহলে মানুষ নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারত। আজ আমরা তোমাদের হাতে যা তুলে দিতে এসেছি, তার সাহায্যে মানবজাতির আয়ু কিছুটা বাড়তে পারে। সেটা কী সেটা বলার আগে আমরা জানতে চাই তোমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কিনা।’

‘আছে।’—চেঁচিয়ে উঠল ক্রোল।

‘করো প্রশ্ন।’

‘তোমরা মানুষেরই মতো দেখতে কিনা সেটা জানার কৌতূহল হচ্ছে,’ বলল ক্রোল—‘তোমাদের গ্রহের আবহাওয়া যদি পৃথিবীর মতোই হয়, তাহলে তোমাদের একজনের বাইরে বেরিয়ে আসতে কোনও বাধা নেই নিশ্চয়ই।’

ক্রোল তার ক্যামেরা নিয়ে রেডি।

উত্তর এল—

‘সেটা সম্ভব নয়।’

‘কেন?’—ক্রোলের অবাক প্রশ্ন।

‘কারণ এই মহাকাশযানে কোনও প্রাণী নেই।’

আমরা পাঁচজনেই স্তম্ভিত।

‘প্রাণী নেই?’ ফিল্ডিং প্রশ্ন করল, ‘তার মানে কী—?’

‘কারণ বলছি। একই বছরের মধ্যে একটি প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প ও একটি বিশাল উল্কাখণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আমাদের গ্রহ থেকে প্রাণী লোপ পায়। অবশিষ্ট আছে কয়েকটি গবেষণাগার ও কয়েকটি যন্ত্র—যার মধ্যে একটি হল এই মহাকাশযান। দুর্যোগের দশ বছর আগে, দুর্যোগের পূর্বাভাস পেয়ে আমাদের বিজ্ঞানীরা পূর্ব-পরিকল্পিত পৃথিবী-অভিযানের সব ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলেন। এই অভিযান সম্ভব হয়েছ যন্ত্রের নির্দেশে। আমি নিজে যন্ত্র। এই আমাদের শেষ অভিযান।’

এবার আমি প্রশ্ন করলাম—‘তোমাদের এই শেষ অভিযানের উদ্দেশ্য কী জানতে পারি?’

‘বলছি শোনো’, উত্তর এল পিরামিডের ভিতর থেকে—‘তোমাদের চারটি সমস্যার সমাধান করে দিয়ে যাচ্ছি আমরা। এক—ইচ্ছামতো আবহাওয়া বদলানো—যাতে খরা বা বন্যা কোনওটাই মানুষের ক্ষতি না করতে পারে। দুই—শহরের দূষিত বায়ুকে শুদ্ধ করার উপায়। তিন—বৈদ্যুতিক শক্তির বদলে সূর্যের রশ্মিকে যৎসামান্য ব্যয়ে মানুষের ব্যাপক কাজে লাগানোর উপায়; এবং চার—সমুদ্রগর্ভে মানুষের বসবাস ও খাদ্যোৎপাদনের উপায়। যে হারে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর পাঁচশো বছর পরে শুকনো ডাঙায় আর মানুষ বসবাস করতে পারবে না। …এই চারটি সূত্র ছাড়াও, শুধু মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য, পৃথিবীর গত পঁয়ষট্টি হাজার বছরের বিবরণ আমরা দিয়ে যাচ্ছি তোমাদের।’

‘সূত্র এবং বিবরণ কি লিখিতভাবে রয়েছে?’ প্রশ্ন করল ফিল্ডিং।

‘হ্যাঁ। তবে লেখার ব্যাপারে মিনিয়েচারাইজেশনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সাত বছর আগে আমাদের গ্রহে দুর্ঘটনার পর থেকে পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। আশা করি এই ক’ বছরে মিনিয়েচারাইজেশনে তোমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ?’

‘হয়েছি বই-কী!’ বলে উঠল ক্রোল। ‘গণিতের জটিল অঙ্কের জন্য আমরা এখন যে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করি, তা একটা মানুষের হাতের তেলোর চেয়ে বড় নয়।’

‘বেশ। এবার লক্ষ করো, মহাকাশযানের গায়ে একটি দরজা খুলে যাচ্ছে।’

দেখলাম, জমি থেকে মিটারখানেক উপরে পিরামিডের দেয়ালে একটা ত্রিকোণ প্রবেশদ্বারের আবির্ভাব হল।

যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর বলে চলল—‘মহাকাশযানের ভিতরে একটি টেবিল ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই। সেই টেবিলের উপর একটি স্বচ্ছ আচ্ছাদনের নীচে যে বস্তুটি রয়েছে, তাতেই পাওয়া যাবে চারটি সমস্যার সমাধান ও পৃথিবীর গত পঁয়ষট্টি হাজার বছরের ইতিহাস। তোমাদের মধ্যে থেকে যে-কোনও একজন প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে আচ্ছাদন তুলে বস্তুটিকে নিয়ে বেরিয়ে আসামাত্র মহাকাশযান ফিরতি পথে রওনা দেবে। তবে মনে রেখো, সমাধানগুলি সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য; এই বস্তুটি যদি কোনও স্বার্থপর ব্যক্তির হাতে পড়ে, তাহলে—’

কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

কারণ মাঝখানেই চোখের পলকে আমাদের সকলের অজান্তে অন্ধকার থেকে একটি মানুষ বেরিয়ে এসে তীরবেগে মহাকাশযানে প্রবেশ করে, আবার তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

পরমুহূর্তে দেখলাম, ত্রিকোণ প্রবেশদ্বারটি বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গগনভেদী হাহাকারের মতো শব্দ করে পিরামিড মিশরের মাটি ছেড়ে শূন্যে উত্থিত হল।

আমরা পাঁচ হতভম্ব অভিযাত্রী অপরিসীম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম একটি চতুষ্কোণ জ্যোতি ছায়াপথের অগণিত নক্ষত্রের ভিড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

একটা গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দে আমরা সকলে আবার সংবিৎ ফিরে পেলাম।

গাড়িটা আমাদের না। শুনে মনে হচ্ছে জিপ, এবং সেটা রওনা দিয়ে দিয়েছে।

‘কাম অ্যালং!’—চাবুকের মতো আদেশ এল ক্রোলের কাছ থেকে। সে তার অটোমোটেলের দিকে ছুটেছে।

এক মিনিটের মধ্যে আমাদের গাড়িও ছুটে চলল রুক্ষ মরুভূমির উপর দিয়ে।

কোন্ দিকে গেল জিপ? রাস্তায় গিয়ে তো উঠতেই হবে তাকে।

শেষ পর্যন্ত একটা কানফাটা সংঘর্ষের শব্দ, ও ক্রোলের গাড়ির তীব্র হেডলাইট জিপটার হদিস দিয়ে দিল। হেডলাইট না জ্বালিয়েই মরিয়া হয়ে ছুটে চলেছিল সেটা, আর তার ফলেই জমিতে পড়ে থাকা প্রস্তরখণ্ডের সঙ্গে সজোর সশব্দ সংঘাত।

আর তাড়া নেই, তাই সাবধানে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে ক্রোল তার গাড়িটাকে জিপের দশ হাত দূরে দাঁড় করাল। আমরা পাঁচজনে নেমে এগিয়ে গেলাম।

জিপের দফা শেষ। সেটা উল্টে কাত হয়ে পড়ে আছে বালি ও পাথরের মধ্যে, আর তার পাশে রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে দু’জন লোক। একজন স্থানীয়, সম্ভবত গাড়ির চালক, আর অন্যজন—থর্নিক্রফটের টর্চের আলোয় চেনা গেল তাকে—হলেন মার্কিন ধনকুবের ও শখের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন।

সাপ ও শকুনের রহস্য মিটে গেল। কার্ণাক হোটেলের ম্যানেজার নাহুমের সঙ্গে এনার ষড় ছিল নিঃসন্দেহে। স্বার্থান্বেষণের পথে যাতে কোনও বাধা না আসে, তাই আমাদের হটাবার জন্য এত তোড়জোড়। এটা বেশ বুঝতে পারছি যে, মর্গেনস্টার্নের মৃত্যু হয়েছে প্রাচীন মিশরের কোনও দেবতার অভিশাপে নয়; তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছে ছায়াপথের একটি বিশেষ নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত একটি বিশেষ গ্রহ।

‘লোকটার পকেটে ওটা কী?’

ক্রোল এগিয়ে গিয়ে মর্গেনস্টার্নের কোটের পকেট থেকে একটি জীর্ণ কাগজের টুকরো টেনে বার করল। সেটা যে মেনেফ্রুর প্যাপাইরাসের ছেঁড়া অংশ সেটা আর বলে দিতে হয় না। কিন্তু এ ছাড়াও আরেকটা জিনিস আমি লক্ষ করেছি।

মর্গেনস্টার্নের মুঠো করা ডান হাতটা বালির উপর পড়ে আছে, আর সেই মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে একটা নীল আভা বেরিয়ে পাশের বালির উপর পড়েছে।

ফিল্ডিং এগিয়ে গিয়ে মুঠোটা খুলল।

এই কি সেই বস্তু, যার মধ্যে ধরা রয়েছে মানবজাতির চারটি প্রধান সংকটের সমাধান, আর পৃথিবীর পঁয়ষট্টি হাজার বছরের ইতিহাস?

ফিল্ডিং তার ডানহাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মধ্যে ধরে আছে একটি দেদীপ্যমান প্রস্তরখণ্ড, যার আয়তন একটি মটরদানার অর্ধেক।

২৭শে নভেম্বর, গিরিডি

এই আশ্চর্য পাথরের টুকরোর মধ্যে কী করে এত তথ্য লুকিয়ে থাকতে পারে, সেটা যদি কেউ বের করতে পারে তো আমিই পারব, এই বিশ্বাসে আমার চার বন্ধু সেটা আমাকেই দিয়ে দিয়েছে। আমি গত দু’সপ্তাহ ধরে আমার গবেষণাগারে অজস্র পরীক্ষা করেও এটার রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারিনি। আমি বুঝেছি আরও সময় লাগবে, কারণ আমাদের বিজ্ঞান এখনও এতদূর অগ্রসর হয়নি।

পাথরটা আপাতত আমার ডান হাতের অনামিকায় একটি আংটির উপর বসানো রয়েছে। রাতের অন্ধকারে যখন বিছানায় শুয়ে এটার দিকে দেখি, তখন এই অপার্থিব রত্নখণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত নীলাভ আলো আমাকে আজীবন অক্লান্ত গবেষণার সাহায্যে মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার প্রেরণা জোগায়।